tirto.id - Lima tahun lalu, Dian Kono (27) harus rela bolak-balik ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit hepatitis A yang dia derita. Staf di sebuah kantor akuntan publik itu menceritakan, mulanya ia tak merasakan apa pun. Namun, suatu saat tubuhnya panas dan harus dirawat di rumah sakit.

“Jangan sampai itu penyakit kambuh lagi, sampai masuk rumah sakit 10 hari. Benar-benar merasa jadi orang lemah waktu itu,” ungkap Dian.

Setelah keluar dari rumah sakit, Dian menceritakan bahwa dia langsung rajin terapi. Selain minum obat yang diberikan oleh dokter, Dian juga meminum jamu temulawak selama 6 bulan.

“Sekarang sudah hilang virus itu dari badanku. Tapi aku pengobatan 6 bulan. Tiap saat tes untuk memastikan kalau virus itu benar-benar hilang. Biayanya juga lumayan. Dulu sih belum ada BPJS, tapi untung waktu itu aku punya asuransi swasta,” kata Dian.

Lamanya terapi hepatitis sempat membuat Dian hampir menyerah. Namun, ia menyadari bahaya penyakit tersebut. Kini meski penyakit hepatitis itu tak lagi bersarang di tubuhnya, Dian lebih memilih berpola hidup sehat. Ia mulai mengurangi intensitas bergadang,dan mengkonsumsi makanan sehat, termasuk mengurangi minum soda dan alkohol.

Sama seperti Christianus Viktor Lada (37), saat bersekolah di seminari (sekolah untuk calon pastor) pada 1998, Vicky divonis hepatitis B. Namun, saat itu, ia tidak mendapatkan obat dari sang dokter.

“Waktu itu enggak dapat obat dari dokter, tapi dapat obat dari seorang pastor di sekolahan. Lalu juga terapi alami,” tutur Vicky.

Pengobatan hepatitis itu dilakukan selama setahun, hingga akhirnya pada 1999 penyakit tersebut dinyatakan hilang dari tubuh Vicky. Kini, dia lebih memilih untuk memperbanyak konsumsi sayur, agar virus itu tak lagi bersarang di tubuhnya.

Pengalaman Riska Aprilia (28) lain lagi. Beberapa bulan lalu, ia divonis mengidap penyakit hepatitis B oleh dokter. Mulanya, Riska tak menyadari bahwa di tubuhnya bersarang virus itu. Namun, sepulangnya dari luar kota, tubuhnya melemah dan dokter menyatakan dirinya mengidap Hepatitis B.

Meski mengetahui penyakit itu di tubuhnya, Riska enggan melanjutkan pengobatannya. Selain banyak pantangan, ia tak bisa rutin kontrol ke dokter.

“Sebelum aku tahu sakit hepatitis B juga aku enggak apa-apa kan? Masih bisa ke luar kota. Lagian kalau tiap saat harus ke dokter, ya enggak mungkin juga, kerjaanku gimana?” tanya Riska.

Wanita yang bekerja di sebuah industri media ini pun juga menganggap pengobatan Hepatitis B cukup menguras kantong, sehingga ia memilih untuk tidak memikirkan soal penyakitnya itu.

Penderita Hepatitis Enggan Berobat

Hepatitis merupakan peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini memiliki 5 jenis strain, yakni hepatitis A, B, C, D, dan E, dengan media penyebaran yang berbeda-beda. Hepatitis A dan E menyebar melalui konsumsi makanan atau air, sedangkan hepatitis B, C, dan D, melalui kontak darah atau cairan tubuh dengan penderita yang telah terinfeksi.

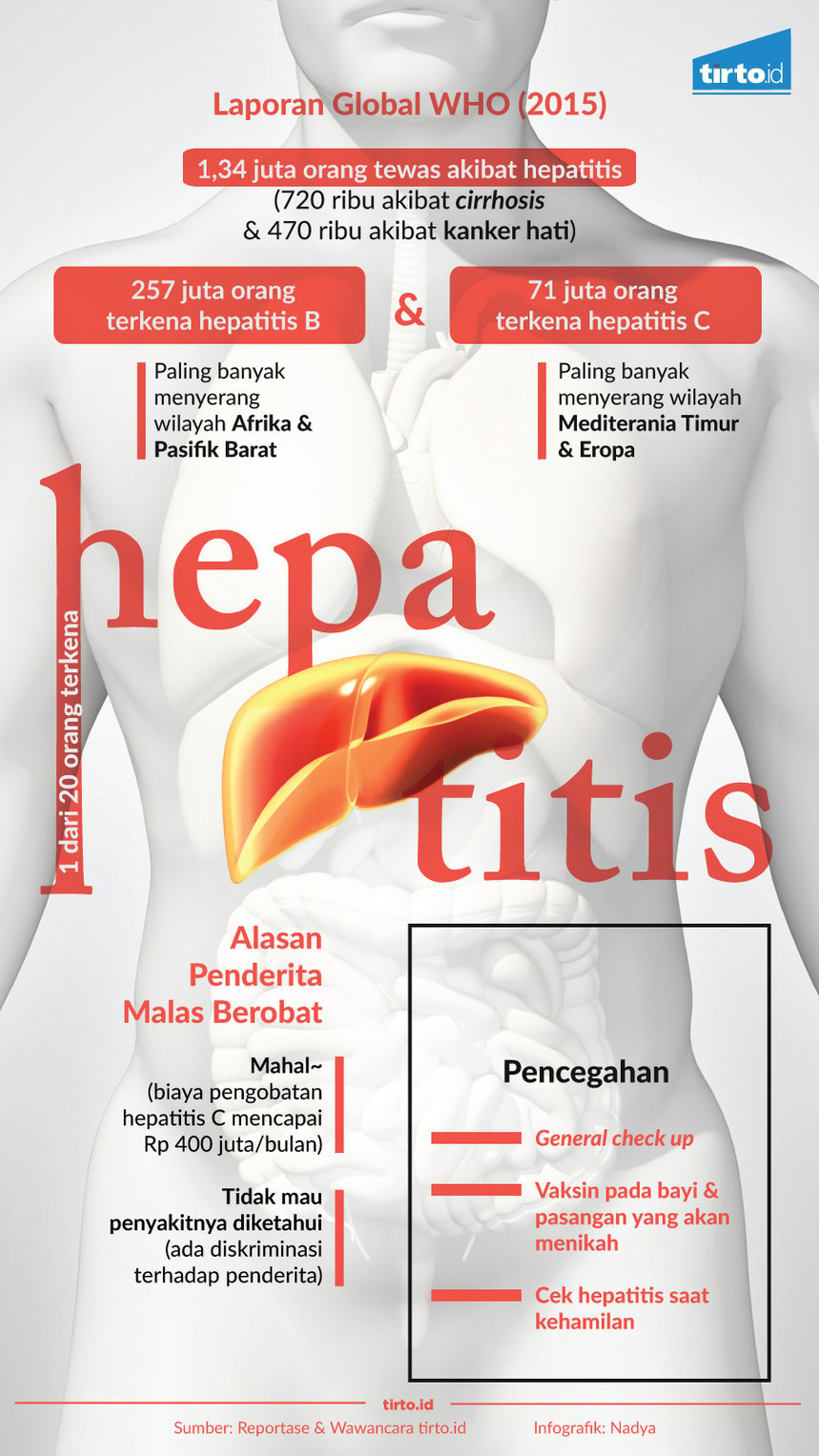

WHO memperkirakan 1 dari 3 penduduk dunia terkena virus hepatitis, dan 500 juta penduduk diantaranya telah terinfeksi hepatitis B dan C kronis, virus yang telah membunuh 1,5 juta orang di dunia setiap tahunnya.

Meski begitu, David H Muljono dalam artikelnya berjudul “Epidemiology of Hepatitis B and C in Republic of Indonesia” (pdf) menuliskan bahwa informasi tentang penyakit hepatitis B dan C sangat minim. Alasannya, pengawasan penyakit belum memadai dan tidak adanya laporan mengenai infeksi hepatitis akut dan kronis. Selain itu, persebaran penduduk Indonesia di 17.000 pulau juga menjadi kendala dari pengawasan hepatitis, beserta fasilitas kesehatan yang berguna untuk memeriksa pasien hepatitis.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSCM Jakarta, dr. Irsan Hasan, SpPD-KGEH, juga menyampaikan hal yang sama. Umumnya, penderita hepatitis sukar terdeteksi. Gejala dari hepatitis umumnya muncul saat penderita berusia 30 hingga 40 tahun.

“Biasanya gejala muncul umur 30-40. Penyakit yang diderita melalui proses perjalanan panjang, seringkali tanpa gejala, karena penderita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Kadang diketahui saat sudah kanker stadium lanjut,” ujar Irsan.

Beberapa penderita hepatitis biasanya menyadari penyakitnya kala mereka terkena komplikasi sirosis, dengan gejala muntah darah dan perut bengkak karena adanya cairan di perut. Selain itu, mereka menyadari saat hendak donor darah, atau general check up.

Hal inilah yang dialami Bagas Oktafian (35). Bagas bercerita, saat itu dirinya hendak mengikuti kegiatan donor darah pada sebuah acara. Namun, saat pemeriksaan kesehatan, ia terdeteksi menderita hepatitis.

“Waktu mau donor darah, lagi periksa darah awal, ternyata enggak boleh donor. Katanya kena hepatitis. Jadi, sampai sekarang enggak pernah donor darah,” ungkap Bagas.

Meski mengetahui dirinya terkena hepatitis, Bagas mengatakan bahwa dirinya enggan berobat. Bagas menganggap pengobatannya ribet, membuatnya harus bolak-balik ke dokter. Bagas berpendapat, tanpa pergi ke dokter pun ia tetap bisa beraktivitas seperti biasa.

Riska Aprilia dan Bagas Oktafian adalah gambaran dari jamaknya penderita hepatitis yang memilih tak berobat. Menurut Irsan Hasan, pasien hepatitis umumnya enggan berobat lantaran mahalnya biaya pengobatan dan membutuhkan ketelatenan dari pasien itu sendiri.

“Biasanya enggak mau diobati karena merasa sehat. Obatnya mahal, tapi pengobatannya ribet. Seminggu sekali pasien harus suntik,” kata Irsan.

Irsan mencontohkan, untuk penderita hepatitis C, ada obat interferon yang bisa menghilangkan 100 persen virus ini. Namun untuk pengobatan selama 3 bulan saja, seorang pasien harus mengeluarkan Rp1,2 miliar. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah membuat obat ini versi generik, tapi pemberian interferon haruslah dilakukan oleh seorang konsultan gastrohepatolog.

“Sebenarnya jika menggunakan BPJS, interferon itu gratis, tapi hanya boleh diberikan oleh konsultan gastrohepatolog. Padahal, jumlah konsultan di Indonesia hanya 155 orang. Itu pun [hanya] di Indonesia bagian barat,” ujar Irsan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes. menyampaikan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, ada 7,1 persen penduduk Indonesia mengidap hepatitis B. Ada 2,5 juta penduduk Indonesia lainnya mengidap hepatitis C.

“Dari 2,5 juta penduduk Indonesia yang mengidap hepatitis C, hanya 3000-an orang yang datang berobat. Kesadaran itu juga ada karena komunitas penderita,” tutur Wiendra.

Wiendra juga mengakui, untuk mendapatkan obat bagi penderita hepatitis tidaklah mudah. Meski memiliki peraturan menteri kesehatan yang mengatur penyakit tersebut, pasien harus mengetahui status hepatitis mereka. Selain itu, biaya pengobatan hepatitis juga relatif mahal.

Mencegah Hepatitis

Mahalnya obat bagi penderita hepatitis itu membuat Kementerian Kesehatan membuat kebijakan vaksin hepatitis bagi ibu hamil. Pemerintah meyakini 95 persen anak tidak akan tertular hepatitis jika sang ibu telah divaksin.

“Pemerintah memberikan pemeriksaan gratis kepada ibu hamil. Tahun ini, ada 25 juta ibu hamil akan melakukan tes hepatitis B. Kalau C itu bisa sembuh, hanya setiap screening hepatitis C terbatas. Kalau A akut, bisa sembuh sendiri. Kalau hepatitis A tergantung perilaku hidup bersih dan sehat,” ujar Wiendra.

Berdasarkan penelitian “Viral Hepatitis in Indonesia: Past, Present, and Future” (pdf), yang dilakukan oleh Mulyanto, prevalensi hepatitis di Indonesia ini telah menurun dalam 30 tahun terakhir seiring meningkatnya kualitas sanitasi masyarakat.

“Meski begitu, hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan serius. Namun, dengan adanya imunisasi hepatitis B, telah menurunkan prevalensi 20 persen jika dibandingkan sebelum [ada] imunisasi. Sedangkan untuk hepatitis C, masih menjadi masalah untuk daerah di luar Jawa,” tulis Mulyanto dalam risetnya.

Pencegahan hepatitis tak hanya bisa diterapkan bagi bayi dan ibu hamil saja. Pencegahan hepatitis sebenarnya juga wajib dilakukan untuk bapak. Namun, Irsan Hasan menyampaikan bahwa dana yang dimiliki pemerintah tak sanggup untuk menjamin vaksinasi untuk pria.

“Untuk bapak belum ada program. Sebenarnya kalau menurut aturan, semua harus screening. Salah satu daftarnya orang-orang dalam endemis tinggi, termasuk Indonesia, sehingga semua orang Indonesia sebenarnya harus divaksin. Tapi pemerintah tidak sanggup. Padahal hepatitis [berisiko] jadi kanker paling banyak [pada] laki-laki,” tutur Irsan.

Penulis: Widia Primastika

Editor: Maulida Sri Handayani