tirto.id - Qu Yuan maras. Di pembuangan ia masih memikirkan negara Chu yang dicintainya. Mulanya ia adalah seorang pejabat negara. Sejumlah nasihat ia sampaikan kepada raja. Salah satu nasihatnya adalah agar negara Chu segera bersekutu dengan negara Qi untuk memerangi negara Qin.

Namun, beberapa pejabat lain yang iri kepadanya mengembuskan pelbagai kabar miring tentang dirinya. Isu memakan korban. Raja mengusir Qu Yuan dari ibu kota. Ia dibuang ke dekat Sungai Miluo.

Nasihat Qu Yuan ternyata benar. Negara Qin akhirnya menyerang negara Chu dan berhasil mengalahkannya. Qu Yuan yang sedih dan frustrasi akhirnya menenggelamkan diri ke Sungai Miluo.

Masyarakat setempat yang berempati kepada Qu Yuan karena dianggap sebagai pejabat negara yang bersih dan simpatik, segera mendayung perahu mencari jasadnya. Tetabuhan dibunyikan untuk menakut-nakuti makhluk air agar tak mengganggu jasad Qu Yuan. Selain itu, bacang dan pelbagai makanan lain dilemparkan ke sungai untuk menyenangkan penghuni sungai.

“Perahu-perahu dengan hiasan yang menyerupai binatang naga dengan tabuh-tabuhan genderang (untuk menakut-nakuti ular sungai) dikerahkan siang malam [tapi] tanpa hasil,” tulis penyusun Ensiklopedi Umum (1977) yang diterbitkan Kanisius.

Qu Yuan disebut juga Chu Yuan atau Kut Gwan yang hidup dalam masa 340-278 SM. Ia disebut pula berasal dari kerajaan kuno Chou Barat (provinsi Hunan sekarang).

Selain negarawan besar, Chu Yuan termasyhur sebagai seorang sastrawan. Dalam masa pembuangan, ia banyak menggubah sajak-sajak yang bernapaskan rasa kasih kepada rakyat, cinta kepada negara dan keadilan. Salah satu sajaknya yang terkenal berjudul Li Sao (Terjerumus ke Lembah Nestapa).

Sementara Edward Theodore Chalmers Werner dalam Mitos dan Legenda China (2008) menyebutkan, Qu Yuan adalah seorang penyair Cina paling awal yang diketahui. Karya-karyanya menggabungkan ungkapan penderitaan pribadi, komentar politik, dan uraian tentang khayalan terbang ke langit.

“Ia menenggelamkan dirinya karena merasa muak menjadi korban intrik dan korupsi pejabat,” tulisnya.

Andri Wang dalam The Ancient Chinese Wisdom (2016) mencatat, sebagai penyair patriotik, Qu Yuan hidup pada Warlord Period (475-221 SM).

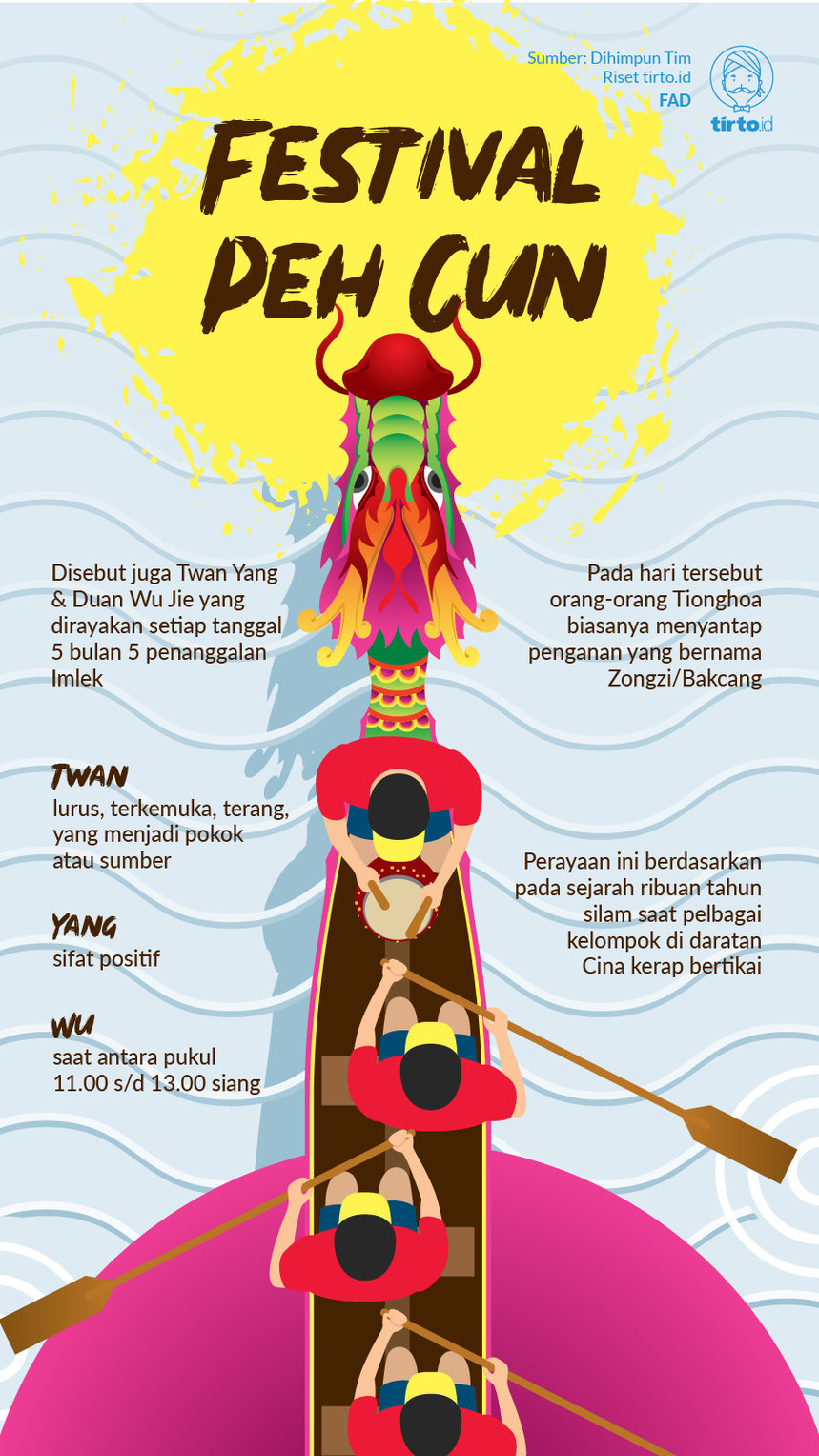

Peristiwa melompatnya Qu Yuan ke Sungai Miluo sampai tewas dipercaya terjadi pada tanggal 5 bulan 5 dalam penanggalan Imlek. Penduduk Tiongkok dan warganya yang berdiaspora kemudian memperingati hari ini dengan perayaan Peh Cun yang dilakukan setiap tahun. Perayaan ini disebut juga sebagai hari Duanwu Jie dan Twan Yang.

Perahu, Bacang, dan Telur

Qu Yuan, yang semasa hidupnya dianggap sebagai teladan, tetap hidup dalam benak masyarakat Tionghoa dan dirayakan dengan penuh mustahak. Selain festival perahu naga yang menggambarkan usaha penduduk saat mencari jenazah Qu Yuan, bacang juga selalu hadir karena dianggap sesuai dengan narasi sejarah.

“Pada hari itu semua rumah tangga membuat bacang,” tulis Andri Wang.

Andri menambahkan, bacang yang dibuat terdiri dari nasi beras atau ketan diisi dengan daging babi, merah telur bebek asin, buah lakci, udang kering (ebi), dan lain-lain, dibungkus dengan daun bambu. Selain itu, ada juga yang membuat bacang mini dari ketan saja, direbus dengan air tebu yang dinamakan kwecang, lalu disajikan dengan air gula kental.

Sementara Edward Theodore Chalmers Werner menyebut santap penganan ini sebagai “memakan kue beras yang khas.”

Keriaan di air dengan perahu dan menyantap kudapan bacang serta kue-kue lainnya juga kerap diikuti dengan membersihkan tempat tinggal dan menggantungkan rumput ai dan changpu di depan rumah. Tumbuhan tersebut dimaksudkan untuk mengusir dan mencegah datangnya penyakit.

Lina Wang mencatat dalam Keberuntungan Anda pada Tahun Naga Air 2012 (2012), tempo dulu orang-orang Tiongkok memercayai bahwa Hari Duanwu Jie adalah juga Hari Setan karena pada hari tersebut energi yin muncul ke permukaan bumi dan wabah penyakit melanda.

“Duanwu Jie yang jatuh pada musim panas biasanya dianggap sebagai bulan yang banyak penyakitnya,” tulis Lina Wang.

Barangkali karena cuaca begitu panas, pada hari itu masyarakat juga melakukan tradisi mandi tengah hari. Air mentah dipakai untuk mandi, sementara air yang telah dimasak diminum karena dianggap berkhasiat untuk mengusir penyakit.

Ihwal air sebagai penawar penyakit, Andri Wang menjelaskan bahwa bila hari tersebut turun hujan, maka air hujan itu dianggap sebagai “air suci” yang disemburkan Dewa Naga dari langit.

“Konon air suci itu bisa menjadi obat untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik dalam tubuh serta mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Mereka menyembah Naga sebagai kekuatan supranatural yang tidak bisa dimengerti oleh orang awam,” imbuhnya.

Pada hari itu, dilaksanakan sembahyang Duan Yang atau Duanwu Jie yang berlangsung dari pukul 11.00 sampai dengan 13.00, saat matahari berada pada titiknya yang paling panas. Pada saat itu juga biasanya masyarakat menggelar atraksi telur berdiri.

“Pada tengah hari di hari tersebut, ada suatu energi yin yang mencuat ke permukaan bumi dan membuat semacam daya tarik yang besar sehingga telur-telur bisa diberdirikan dengan manis di atas tanah,” imbuhnya.

Bang Amat dan Mpok Dijeh Lupa Pulang

Di Nusantara, Peh Cun sering dilafalkan menjadi Pe Cun. Sejak dulu keramaiannya selalu menghibur tak hanya warga keturunan Tionghoa, tapi juga masyarakat yang lain.

Lilis Suryani, biduanita yang kesohor dan salah satu lagunya, "Tiga Malam", ikut menyemangati relawan Indonesia saat berkonfrontasi dengan Malaysia, pernah juga mengenang keriuhan Peh Cun. Lewat lagu berjudul "Nonton Pecun" dan diiringi irama musik gambang keromong, ia bersenandung:

“Waktu Pecun Tangerang ramai sekali/siang malam orang gak pernah sepi/sambil berjalan-jalan melihat pemandangan/Tue mude gak mau ketinggalan/mentang mate mencari hiburan/Tiap tahun ramai sekali/Nonton Pecun senang di hati”

Nonton Pecun di Kali Tangerang/ramai sungguh bukan kepalang/Bang Amat dan Mpok Dijeh ampe lupe pulang/Lihat orkes, cokek, dan gamelan/Pade ngibing tarinye igel-igelan”

Selain lewat lagu, kenangan Peh Cun zaman baheula juga dicatat Remy Sylado dalam novel Ca-bau-kan: Hanya Sebuah Dosa (1999).

“Dalam beberapa hari ini di Batavia, orang-orang Tionghoa telah banyak menaruh gambar Hok Mo Hong, nama malaikat penakluk iblis dalam kepercayaan Tionghoa, di rumah masing-masing. Dengan ditaruhnya gambar Hok Mo Hong ini di rumah mereka, maka itu pertanda sebentar lagi tanggal 5 bulan 5 Imlek. Itu adalah hari Peh Cun,” tulis Remy.

Malaikat penakluk iblis yang dimaksud Remy barangkali mengacu pada pelbagai penyakit yang mewabah pada hari tersebut. Tak hanya itu, Remy juga meletakkan konteks sosial, yakni dengan menyebut candu sebagai salah satu hadiah dalam perayaan itu.

“Peh Cun termasuk salah satu keramaian khas Batavia. Pada hari itu masyarakat Tionghoa ramai-ramai memperebutkan hadiah di ujung batang-batang bambu yang dihanyutkan di Kali Pasar Baru. Hadiah di ujung batang bambu itu adalah saputangan dan sebungkus candu seharga 32 sen,” tulisnya.

Tempo dulu, menurut Alwi Shahab dalam Saudagar Baghdad dari Betawi (2004), perayaan Peh Cun memang sering dipusatkan di sejumlah sungai di Batavia dan sekitarnya, seperti di Kali Besar dan Kali Angke, Jakarta Kota. Selain itu, ada juga di Kali Pasir dan Kwitang dekat markas Marinir dan Toko Buku Gunung Agung sekarang. Dan sesuai dengan tembang Lilis Suryani, yang paling meriah dilangsungkan di Kali Cisadane, Tangerang.

Keriaan Peh Cun dikisahkan juga oleh Zaenuddin H.M. dalam artikel bertajuk “Orang Cina Cari Jodoh Lempar Kue Apem”. Penulis sejumlah buku sejarah populer Jakarta itu menyebutkan, Peh Cun tempo dulu digelar di kali-kali Bekasi, Tangerang, dan Batavia.

Perahu-perahu yang berseliweran, imbuhnya, dihiasi ribuan lampion warna-warni sehingga suasana menjadi terang-benderang. Orkes-orkes gambang kromong dan cokek mengiringinya.

“Para biduanita yang mengenakan kebaya melantunkan lagu-lagu sambil mengajak hadirin untuk ngibing alias berjoget. Dan yang ikut ngibing bukan hanya rakyat biasa, tapi juga dari kalangan Cina berduit,” tulisnya.

Oleh anak-anak muda, keramaian itu bukan hanya dijadikan sebagai sebuah hiburan, tapi juga untuk mencari jodoh. Dalam proses saling taksir, terang Zaenuddin, mereka biasanya saling melempar kue apem dan kue Tiong Ciu Pia yang bentuknya seperti bola kecil.

Ia menambahkan, jika dalam lempar-lemparan kue itu ada kecocokan, dan muda-mudi tersebut saling tertarik, maka mereka bisa menjalin cinta kasih hingga akhirnya ke perjodohan dan menikah.

“Itulah pentingnya saling lempar kue apem, sebagai proses awal menuju pernikahan. Namun, walaupun si gadis sudah jatuh cinta pada si pria, masih ada persyaratan lain. Si pemuda harus berani berkunjung ke rumah calon mertua. Saat berkunjung, ia harus membawa sepasang ikan bandeng,” terangnya.

Berpijak dari sejumlah narasi di atas, perayaan Peh Cun tempo dulu memang terbayang sebagai pesta yang penuh keriaan sekaligus melenakan. Tak heran dalam lirik "Nonton Pecun" yang disenandungkan Lilis Suryani tertulis: “Bang Amat dan Mpok Dijeh ampe lupe pulang”.

Editor: Ivan Aulia Ahsan