tirto.id - "Pemerintah Djaerah Chusus Ibukota setjara terbuka “mengundang” pengusaha2 jang berminat untuk menjelanggarakan tempat2 “mandi-turki” (turkish bath) dan pidjat di wilayah ibukota ini. Sjarat pokok jang perlu diperhatikan jakni, pertama, betul2 diselenggarakan dengan itikad baik dan tak akan tergelincir pada tindak2 jang menjeleweng, dan kedua, bergabung dengan hotel."

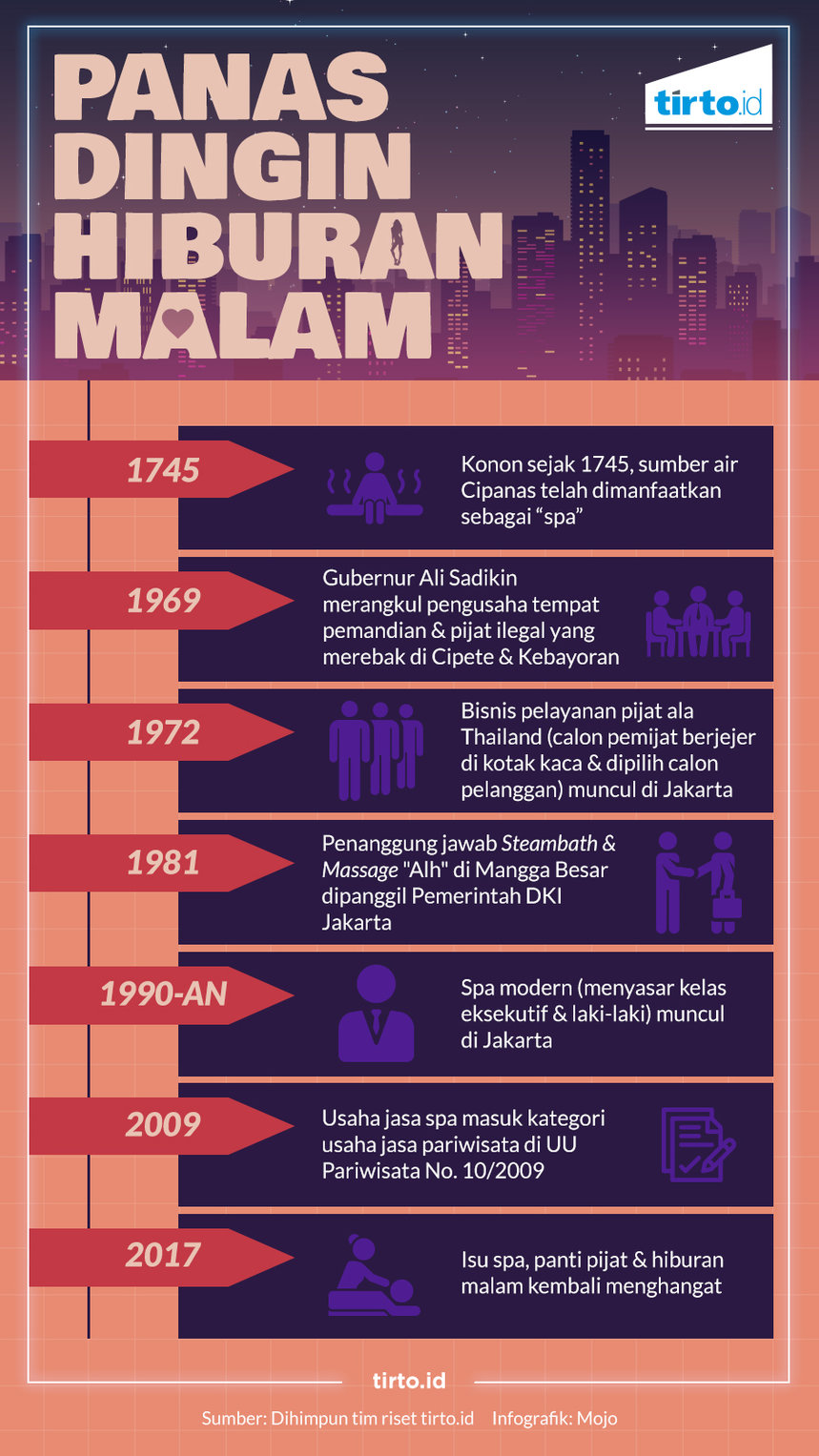

Demikian potongan artikel dari harian Kompas, 10 Mei 1969, mencatat sikap pemerintahan Ali Sadikin yang beriktikad serius menata bisnis rekreasi dan hiburan. Syahdan, Bang Ali menyadari banyak usaha mandi uap dan pijat yang beroperasi secara ilegal, terutama di daerah Cipete, Kebayoran Baru, yang mempekerjakan perempuan sebagai hostes.

“Untuk sekali 'mandi' kabarnya ditarik beaja Rp500,-. Sedang tenaga jang dipakai untuk melajani langganan terdiri dari wanita ... tidak djelas sampai dimana penjelenggara telah memenuhi ketentuan jang sudah digariskan oleh fihak Djaerah Chusus Ibukota,” tutup artikel itu.

Salah satu yang menarik dari artikel ini soal sebutan “Turkish bath” atau pemandian Turki, mengacu pada kebiasaan warga di kota-kota kawasan Timur Tengah membersihkan diri di tempat umum. Sir Erasmus Wilson dalam The Eastern, or Turkish Bath (1861) mengupas upaya menemukan kembali cara mandi dalam model tradisi orang-orang Timur, terutama yang berfaedah bagi kesehatan. Sejarahnya lantas diadopsi di Eropa, yang belakangan dikenal sebagai spa.

Meski pemandian Turki hadir di Jakarta pada dekade 1960-an, praktik mandi uap ini bukanlah kali pertama di Hindia Belanda. Sejarawan Dennys Lombard pernah menulis sepintas tentang “aspek positif pencarian air mineral di pegunungan vulkanis di sekitar ibukota (sumber air panas di Cipanas mulai dimanfaatkan sejak 1745), yang merintis perkembangan tempat-tempat peristirahatan di pegunungan dan spa abad 19.” (Nusa Jawa Silang Budaya, Bagian Pertama: Batas-Batas Pembaratan; hlm. 140: 1996).

Betapapun institusi rumah sakit pertama di Batavia hadir sejak 1622, terapi kesehatan air panas atau steambath ini tergolong beda, terutama ia menolak model “pengurungan”. Selama ini para penderita sakit lebih banyak dirawat dengan cara memisahkan dari orang-orang sehat, dan menampungnya di rumah sakit secara khusus.

Orang-orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda gampang terserang penyakit tropis, dengan kematian yang sangat tinggi. Karena itu model tempat peristirahat di pegunungan dan spa Cipanas disebut-sebut sebagai asal mula terapi kesehatan berupa “perawatan spa”.

Kembali lagi ke Jakarta, pada 22 Februari 1971, Bang Ali sengaja mengatur jam operasional bisnis hiburan dan rekreasi, dari 8 pagi hingga 12 malam, lantaran kental dengan stigma negatif. Prasangka ini memakasa beberapa usaha jasa pijat tutup atau terkena sanksi karena ilegal maupun tidak “beriktikad baik”. Sampai tahun itu, di DKI Jakarta, sudah ada 500 kamar dari 28 panti pijat dan mandi uap.

Baca juga: Solusi Maksiat ala Ali Sadikin

Pada 1972, usaha jenis baru muncul, dengan mengadopsi praktik pijat ala Thailand. Perusahaannya bernama “Dusit Thani”—artinya “Kota Surga”. Manajemen dan bahkan pelayannya didatangkan dari Bangkok. Seperti ditulis harian Kompas edisi 7 Februari 1972, tamu bahkan bisa memilih “massage girl jang berkumpul dalam ruangan berkatja.” Hal ini rupa-rupanya bakal jadi praktik umum usaha pijat dan mandi uap di kemudian hari.

Perubahan dramatis terjadi pada 1978-an: pemerintah melarang panti mandi uap. Larangan ini mengacu pada radiogram Departemen Dalam Negeri.

Namun, upaya memberangus usaha rekreasi dan hiburan ini nyaris tak mungkin. Faktanya, pada 1981, pemerintah DKI Jakarta pernah memanggil salah satu usaha steambath dan pijat di Mangga Dua karena dituduh melakukan praktik body massage—yang jelas melanggar aturan bisnis hiburan dan rekreasi.

Itu makin menegaskan stigma negatif terhadap bsinis panti pijat, mandi uap atau spa—sebagaimana bisnis ini kali pertama hadir di Jakarta pada era 1960-an.

Jalan Baru bagi Bisnis Spa

Pada 2009, lewat Undang-Undang No. 10 tentang Kepariwisataan, bisnis spa tergolong salah satu usaha jasa pariwisata. Aturan ini jalan baru bagi kehadiran bisnis spa untuk keluar dari stigma negatif, yang tergolong sebagai jasa rekreasi dan hiburan dan penyangga industri pariwisata.

Pada tahun yang sama Indonesia, terutama Pulau Bali, mendapatkan predikat sebagai “Destinasi Wisata Spa Terbaik di Dunia” dari sebuah majalah internasional.

Tak pernah seutuhnya menanggalkan stigma buruk, dua tahun sesudah predikat itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan sepakat untuk “berkoordinasi dan menyusun program kerja” lewat nota kesepahaman tentang Wisata Kesehatan, termasuk menjadikan spa sebagai salah satu potensi pariwisata yang dapat diangkat secara global.

Dari sana, pada 2014, Kementerian Pariwisata merilis peraturan setingkat menteri untuk melakukan “standarisasi usaha jasa spa.”

Baca juga: Anies Bersikap 'Bodo Amat' dengan Potensi Pajak dari Alexis

Menjamur Merata Setelah 2009

Apa yang terjadi setelah tahun 2009? Publikasi dari Badan Pusat Statistik berjudul “Statistik Solus Per Aqua (Spa)” (2015) menawarkan sorotan menarik dari cacah survei kepada 1.236 usaha spa di seluruh Indonesia.

Hasilnya, sampai tahun 2015, 17,88 persen usaha spa terbanyak berada di DKI Jakarta (atau sebanyak 220), disusul Jawa Timur (17,15 persen), Jawa Barat (10,03 persen), Bali (7,04 persen), dan Yogyakarta (6,72 persen).

Hasil survei ini juga menyatakan usaha komersial spa meningkat sekitar 64,97 persen setelah 2009; sebagian bahkan hadir pertama kali di beberapa daerah seperti di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua.

Spa Segmen Atas di Bali, Segmen Menengah di Jakarta

Data yang sama menyebutkan 57, 28 persen usaha spa di Indonesia tergolong kelompok usaha beromzet di bawah Rp500 juta/tahun; dan 20,55 persen beromzet antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar/tahun. Sementara untuk segmentasi di atas Rp1 miliar atau Rp2 miliar per tahun masih terbatas.

Segmen terbatas itu mayoritas ada di Bali, yakni 42,53 persen untuk spa beromzet di atas Rp2 miliar/tahun, dan 16,09 persen untuk spa beromzet antara Rp1 miliar – Rp2 miliar/tahun.

Sebaliknya di Jakarta, mayoritas spa untuk kelas menengah. Rinciannya: ada 31,22 persen usaha spa beromzet Rp500 juta - Rp1 miliar/tahun; 25,79 persen spa beromzet di bawah Rp500 juta/tahun; dan 23,98 persen beromzet Rp1 miliar - Rp2 miliar/tahun.

Spa Selalu Identik dengan Pijat

Meski usaha spa tak cuma terapi pijat, tetapi hanya segelintir yang menyediakannya. Secara nasional, masih dari data BPS, 89,97 persen layanan usaha spa terkait terapi pijat. Di DKI Jakarta saja, layanan yang tersedia selain terapi pijat berkisar terapi air (26,70 persen), terapi rempah (24,43 persen), terapi pikiran (3,17 persen), dan hanya 6,79 persen yang menyediakan olah fisik.

Dari segi target konsumen, ada 64,81 persen usaha jasa spa untuk laki-laki dan perempuan. Khusus spa untuk perempuan ada 31,55 persen; sebaliknya hanya sekitar 3,64 persen usaha spa khusus untuk laki-laki.

Pajak Panti Pijat dan Spa untuk Pemprov Jakarta

Sebagai bisnis legal dan diatur dalam undang-undang, pajak bisnis spa dan pijat tergolong dalam kategori pajak hiburan. Berapa yang didapatkan Pemprov DKI Jakarta dari bisnis ini?

Setoran pajak hiburan untuk DKI Jakarta hanya sekitar 2,13 persen sepanjang 2014-2016. Pada 2016, dari total Rp31 triliun penerimaan pajak daerah, pajak hiburan menyumbang Rp769,53 miliar.

Khusus untuk bisnis pijat menyumbang Rp56,40 miliar (7,33 persen), sementara bisnis spa menyetor Rp36,24 miliar (4,71 persen) dari total pajak hiburan. Jumlah ini masing-masing lebih kurang 0,18 persen dan 0,11 persen terhadap total pajak daerah.

Banyak Tak Berbadan Hukum dan Tak Berizin

Di luar kontroversi langkah Anies Baswedan menolak perpanjangan izin Hotel dan Griya Pijat Alexis, sesungguhnya pemerintahan baru Jakarta harus bisa membereskan usaha spa tanpa badan hukum di wilayahnya yang mencapai 54,75 persen (atau sekitar 120-an spa).

Dari segi perizinan, sekitar 47,06 persen usaha spa telah mengantongi izin dengan benar; sebaliknya masih ada sekitar 24,43 persen tanpa izin. Hal macam ini semestinya bisa dibereskan lewat mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu—proses perizinan yang memangkas rantai birokrasi yang biasanya berbelit-belit.

Di tingkat nasional, angkanya lebih parah. Dari data BPS yang sama, untuk 1.236 jenis usaha spa, ada 66,26 persen tanpa badan hukum, dan hanya 39,48 persen bisnis spa yang memegang izin secara benar.

Pendek kata, dari data ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bukan usaha spa itu sendiri yang pertama-tama jadi biang masalah, melainkan minimnya upaya ekstra pemerintah untuk proaktif menata izin-izin bisnis ini. Sebab, bila tanpa ada pengembangan dan penataan, tentu usaha spa cenderung menjadi liar dan ilegal. Gilirannya, pemerintah sembunyi tangan dan, untuk menutupi kelemahannya, justru melempar tuduhan bahwa bisnis ini jadi tempat praktik transaksi seksual.

Penulis: Frendy Kurniawan

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id