tirto.id - F.X. Harsono adalah legenda hidup dalam dunia seni rupa Indonesia. Ia telah berkecimpung di dunia seni sejak pertengahan 1970-an dan di usianya yang hampir 70 masih aktif menghasilkan berbagai karya seni yang mengagumkan.

Harsono lahir di Blitar, Jawa Timur pada 22 Maret 1949 dengan nama Oh Hong Boen. Ayahnya, Oh Hok Tjoe, merupakan seorang fotografer dan memiliki studio foto di Blitar. Sementara ibunya, Lim Swan Nio, adalah penganut Katolik taat. Rezim Orde Baru membuat Harsono lebih dikenal dengan nama baptisnya ketimbang nama aslinya.

Harsono sempat mengenyam pendidikan di sekolah Tionghoa Jiao Yu dan Hua Jiao di Blitar. Namun sejak 1958, anak-anak Tionghoa tidak lagi diperkenankan untuk belajar di sekolah Tionghoa. Terkena imbas peraturan tersebut, Harsono pun terpaksa pindah ke sekolah Katolik bernama Santa Maria. Di situlah ia mulai belajar menggambar dan melukis.

Ketika Soekarno mengeluarkan kebijakan diskriminatif dalam bentuk Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 yang melarang orang asing berdagang eceran di tingkat kabupaten ke bawah, orang Tionghoa eksodus besar-besaran keluar Indonesia.

Mary Somers dalam "Anti-Chinese Violence in Java during the Indonesian Revolution, 1945-1949" mencatat lebih dari 120.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia antara tahun 1959-1961. Ayah Harsono sempat berpikir untuk pindah ke Tiongkok. Namun niat tersebut diurungkan, mengingat ia tidak memiliki sanak famili di sana.

Kecintaan Harsono pada dunia seni membuatnya memilih belajar di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSI) ASRI di Yogyakarta (sekarang Institut Seni Indonesia) dari 1969-1974, dan di Institut Kesenian Jakarta antara 1987-1991. Pilihan menjadi seorang seniman kala itu bukan hal mudah. Kedua orang tua Harsono menentangnya. Namun ia tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan terbukti dunia seni lah yang kemudian membesarkan namanya.

Di ASRI Harsono mulai tertarik berbagai isu politik yang berkembang saat itu, terutama yang bertautan dengan rezim otoriter Orde Baru. Pengalamannya selama di Yogyakarta menuntun Harsono menjadi seniman cum aktivis. Beberapa tema yang menarik perhatiannya antara lain pembangunan minus pemerataan, marjinalisasi individu/golongan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi.

Lahirnya Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB)

Nama F.X. Harsono mulai mencuat ketika ia dan 13 kolega senimannya menandatangani manifesto yang dikenal sebagai 'Desember Hitam'. Manifesto ini lahir sebagai wujud protes terhadap penilaian akhir Pameran Besar Seni Lukis Indonesia (PBLSI) yang diadakan Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta pada 18-31 Desember 1974 di Taman Ismail Marzuki.

Pameran seni lukis tersebut diikuti 83 pelukis dan menampilkan 240 karya. Para juri yang terdiri dari Popo Iskandar, Affandi, Rusli, Fajar Sidik, Sudjoko, Alex Papadimitrou, dan Umar Khayam mengkritik karya seniman muda yang dianggap keluar dari pakem seni Indonesia. Seperti dicatat harian Angkatan Bersendjata (27/12/1974), para juri menilai karya mereka tidak lebih dari upaya coba-coba, sekadar iseng, atau sekadar bermain-main dengan hal yang "baru" dan "aneh".

Pernyataan tersebut sontak memicu protes para seniman muda. Mereka kemudian mencetuskan sebuah manifesto yang dikenal dengan nama "Pernyataan Desember Hitam 1974". Manifesto tersebut ditandatangani Muryohartoyo, Juzwar, F.X. Harsono, B. Munni Ardhi, M. Sulebar, Ris Purwana, Daryono, Siti Adiyati, D.A. Peransi, Baharudin Marasutan, Adri Darmadji, Hardi, Abdul Hadi W.M., dan Ikranegara.

Mereka berpendapat perkembangan seni lukis Indonesia terhambat oleh konsep yang sudah usang. Sejatinya, keberagaman dalam seni rupa merupakan cerminan sikap hidup dan kebudayaan yang beragam pula. Selanjutnya, secara simbolis mereka mengirimkan karangan bunga bertuliskan “kematian seni lukis Indonesia.” Tindakan tersebut membuat Harsono dan teman-temannya dikeluarkan dari ASRI.

Konflik tersebut kemudian menjadi momentum bagi lahirnya Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) pada Agustus 1975. Gerakan ini diprakarsai 12 seniman muda (lima dari ITB dan tujuh dari ASRI), termasuk Harsono. Tujuan gerakan ini adalah mendobrak paradigma seni rupa Indonesia yang dianggap terlalu terkungkung pada berbagai pakem, yang justru menghambat kreativitas seniman Indonesia.

Tak hanya itu, mereka juga mengkritik depolitisasi dalam dunia seni rupa Indonesia, di mana banyak karya seni yang dihasilkan cenderung bernuansa militeristis dan ultra-nasionalis. GSRB lalu menjadi titik balik lahirnya beragam karya seni alternatif.

Pada Agustus 1975, GSRB sukses menggelar pameran perdananya di Taman Ismail Marzuki. Sekalipun GSRB bubar pada 1979 karena berbagai konflik internal, Harsono masih kerap berkolaborasi dengan para seniman progresif tersebut. Kolaborasi mereka kerap menghasilkan berbagai instalasi seni yang mengkritik pemerintahan Soeharto yang korup, di samping juga menyuarakan suara-suara kaum marjinal yang tertindas. Bersama eks anggota GSRB, Harsono terlibat dalam berbagai pameran kolektif, seperti “Proses 85” (1985) dan “Pasar Raya Dunia Fantasi” (1987).

Harsono juga menghasilkan berbagai karya tunggal, antara lain “The Relaxed Chain” (Santai yang Rantai/1975), “Transmigrasi” (1977), “Power and the Oppressed” (Kuasa dan yang Tertindas/1992), “Voice without Voice/Sign” (Suara yang Tak Bersuara/1993-1994), dan “Voice from the Dam” (Suara dari Dasar Bendungan/1994).

Memasuki 1990-an, karya Harsono mulai menarik perhatian dunia internasional, karena secara gamblang mengkritik rezim otoriter Orde Baru. Harsono mendapat kesempatan menjalani residensi di Adelaide pada 1992 dan mengikuti “Asia Pacific Triennale” di Brisbane setahun berselang. Setelahnya, Harsono kerap mengikuti berbagai pameran internasional, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Cina, Belanda, Italia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 disambut Harsono dengan gembira. Namun kebahagiaan tersebut lantas sirna ketika pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, hingga pembunuhan menimpa ribuan orang di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Kegelisahan dan kemarahannya ia tuangkan dalam sebuah karya berjudul "Burned Victims" (1998). Karya tersebut menjadi karya pertama Harsono yang dibuat setelah kejatuhan Soeharto, dan menjadi karya pertama yang berkaitan dengan identitasnya sebagai peranakan Tionghoa.

Berakhirnya rezim Soeharto juga menjadi momentum bagi orang Tionghoa untuk mengidentifikasi kembali identitas dan budaya mereka. Pencabutan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan tradisi Tionghoa oleh Gus Dur pada 2000 memunculkan semacam euforia di kalangan etnis Tionghoa. Parade barongsai bermunculan di mana-mana. Begitu juga dengan bahasa Mandarin yang semakin bebas dipelajari.

Kondisi tersebut memunculkan kegelisahan Harsono. Ia kemudian menuangkan kegelisahannya ke dalam foto etsa (photo etching) berjudul “Wear Mask” (2001) yang menampilkan aksara Tionghoa. Pada 2011 Harsono juga membuat video berjudul "Writing in the Rain" yang menampilkan dirinya sedang melukis namanya dalam aksara Tionghoa pada sebuah kaca; pada saat bersamaan, tulisannya tersapu oleh air yang mengalir. Ini adalah representasi kehilangan, diskriminasi, dan pemulihan yang dirasakan etnis Tionghoa di Indonesia.

Memadukan Sejarah dan Seni

Harsono berusaha menerobos sekat-sekat eksklusivitas yang selama ini membatasi karya para seniman, dengan memadukan sejarah dan seni dalam berbagai karyanya. Menurut Karen Strassler dalam "Fugitive Memories of Violence in the Work of FX Harsono", Harsono berhasil mentransformasi galerinya menjadi ruang arsip yang berisi untaian fragmen sejarah yang selama ini luput dalam narasi besar historiografi Indonesia.

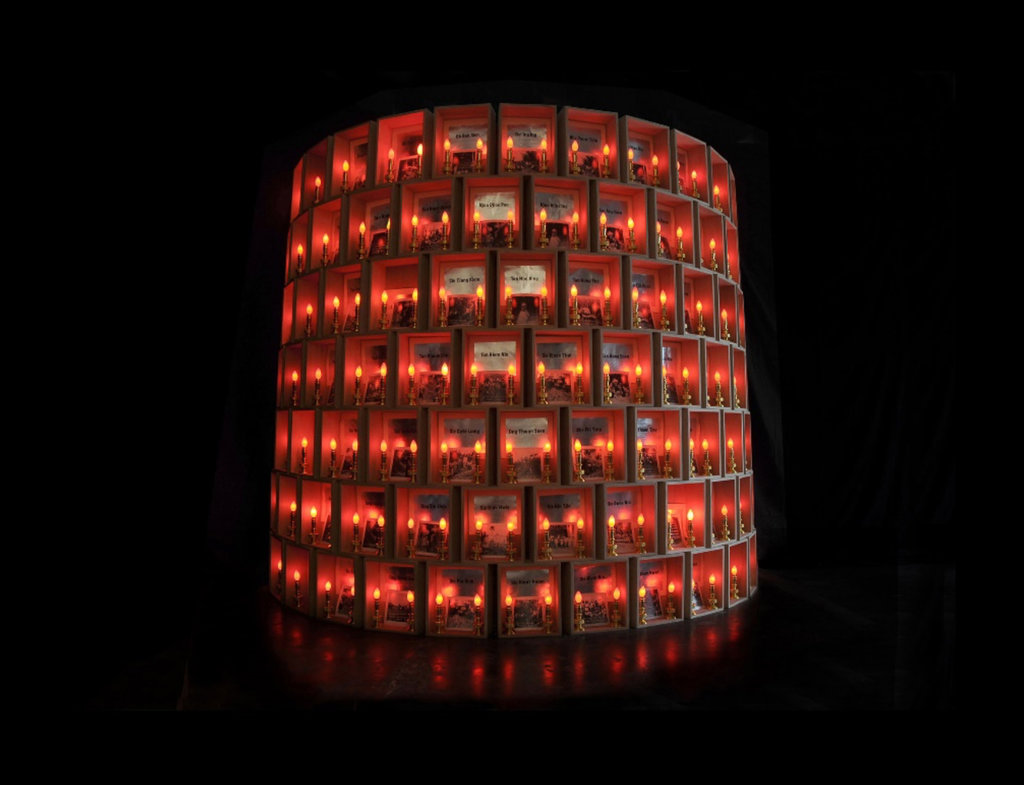

Karyanya yang berjudul "The Light of nDudah" (2009), "The Erased Time" (2009), "Preserving Life, Terminating Life" (2009), "Bone Cemetery Monument" (2011), dan "Rewriting on the Tomb" (2013) merupakan kritik Harsono terhadap historiografi Revolusi Indonesia yang selama ini luput mendiskusikan kekerasan terhadap ribuan orang Tionghoa sepanjang 1945-1950. Ia menggabungkan sejarah lisan, foto, dan artefak lainnya seperti kuburan massal untuk merekonstruksi sejarah Revolusi Indonesia dari sudut pandang berbeda.

Ketertarikan pada tema ini muncul ketika ia menemukan foto-foto hasil jepretan ayahnya dari 1952, yang menampilkan sekelompok orang dengan puluhan tengkorak. Setelah melakukan riset, ia baru mengetahui bahwa tengkorak tersebut merupakan orang-orang Tionghoa yang menjadi korban kekerasan milisi Indonesia pada kurun 1948-1949.

Harsono juga sempat membuat sebuah film dokumenter berjudul "Ndudah" (Penggalian Kembali) yang ia rintis sejak 2009. Proyek ini berkisah tentang proses penggalian jenazah orang Tionghoa yang menjadi korban kekerasan di Blitar menjelang akhir periode Revolusi Indonesia (1948-1949). Proses penggalian dilakukan pada 1951 atas perintah dari Chung Hua Tsung Hui (CHTH) Blitar. Sebanyak 191 jenazah berhasil dikumpulkan dari berbagai lokasi, dan kemudian dimakamkan secara massal di Desa Mbamban, Karangsari, Blitar.

Tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian mulai mendokumentasikan berbagai kuburan massal orang Tionghoa yang tersebar di beberapa daerah di Jawa, antara lain Maja, Wonosobo, Muntilan, Yogyakarta, Purwokerto, Kediri, Tulungagung, Pare, dan Nganjuk. Ia bahkan berhasil menjumpai beberapa penyintas yang masih bisa bertutur mengenai latar belakang kekerasan tersebut.

Karya dan ide Harsono itu menjadi penting guna membaca dan menginterpretasi kembali periode Revolusi Indonesia, yang selama ini digambarkan penuh glorifikasi dan seolah-olah tanpa cela.

Kontribusi Harsono selama puluhan tahun di dunia seni membuatnya diganjar Tokoh Seni Kategori Seni Rupa (2013) oleh majalah Tempo. Pada 2014 Harsono menerima Anugerah Adhikarya Rupa 2013 dari Kementerian Pariwisata Indonesia. Pada tahun yang sama ia juga dianugerahi Prince Claus Award dari pemerintah Belanda atas dedikasi dan totalitasnya bagi dunia seni rupa Indonesia.

Setahun berselang, ia mendapat Joseph Balestier Award for the Freedom of Art dari pemerintah Singapura dan Amerika Serikat atas kontribusinya dalam memperjuangkan ide-ide pembebasan lewat seni.

==========

Menyambut Tahun Baru Imlek 2019, Tirto menayangkan serial tentang orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa yang berkontribusi besar dalam bidang masing-masing. Serial ini ditayangkan setiap Selasa hingga puncak perayaan Imlek pada 5 Februari 2019. Artikel di atas merupakan tulisan kelima (terakhir).

Ravando Lie adalah kandidat doktor sejarah di University of Melbourne, Australia. Ia menekuni studi peranakan Tionghoa dan menulis buku Dr. Oen: Pejuang dan Pengayom Rakyat Kecil (2017). Saat ini sedang menyusun disertasi tentang surat kabar Sin Po dan nasionalisme Indonesia.

Editor: Ivan Aulia Ahsan