tirto.id - Penghitungan suara Pilpres 2019 masih dilakukan oleh KPU. Secara nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf masih unggul atas pasangan Prabowo-Sandiaga. Keunggulan pasangan Jokowi-Ma’ruf berdasarkan hitung manual ini sesuai dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei.

Sejak 17 April 2019, tepatnya pada sore hari setelah TPS-TPS melakukan penghitungan pada surat suara pilpres, peta dukungan terhadap kedua pasangan ini di sejumlah provinsi tak banyak berubah dari Pilpres 2014.

Saat itu Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa unggul di antaranya di Provinsi Aceh (54,39 persen), Sumatra Barat 76,92 persen), Sumatra Selatan (51,26 persen), dan Jawa Barat (59,78 persen). Sementara Jokowi yang didampingi Jusuf Kalla unggul di provinsi lain seperti Jawa Tengah (66,65 persen), Bali (71,42 persen), dan Nusa Tenggara Timur (65,92 persen).

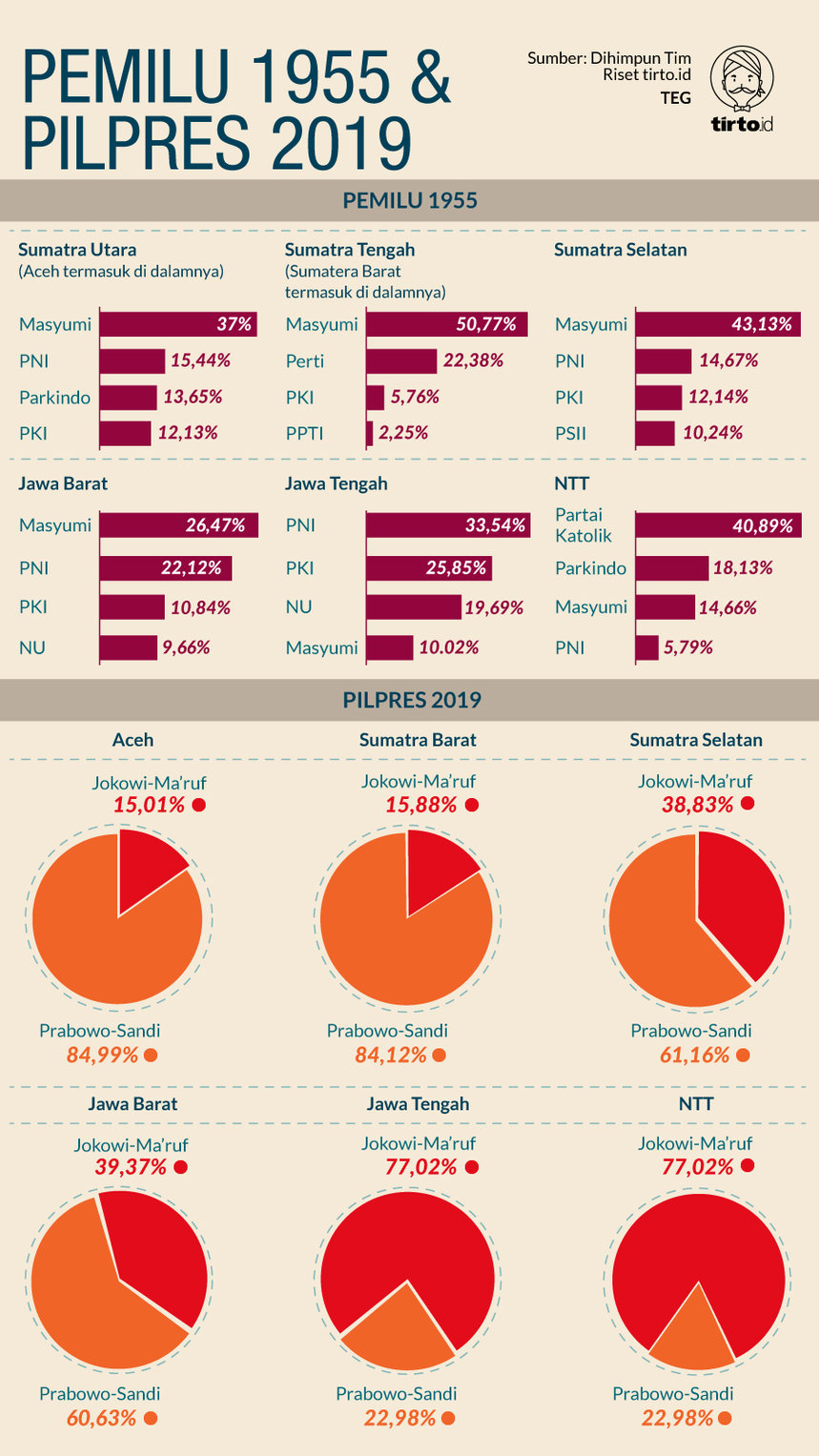

Pada Pilpres 2019, dengan cawapres yang berbeda, hitung cepat menunjukkan Prabowo-Sandiaga unggul di Provinsi Aceh (84,99 persen), Sumatra Barat (84,12 persen), Sumatra Selatan (61,16 persen), dan Jawa Barat (60,63 persen). Begitu pula dengan Jokowi-Ma’ruf yang unggul di Jawa Tengah (77,02 persen), Bali (90,14 persen), dan Nusa Tenggara Timur (83,1 persen).

Sebagai catatan, hasil hitung cepat di atas dicuplik dari Indikator Politik Indonesia. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei lain pun menunjukkan keunggulan Jokowi-Ma’ruf, hanya angkanya sedikit berbeda.

Meski Jokowi-Ma’ruf didukung oleh sejumlah partai berbasis massa Islam seperti PKB, PPP, dan PBB, tapi polarisasi kiwari menghadapkan mereka dengan Prabowo-Sandiaga yang dipersepsikan lebih mewakili suara Islam. Padahal, Prabowo-Sandiaga hanya didukung dua partai berbasis massa Islam, yakni PKS dan PAN.

Dari peta perolehan suara tersebut, bisa diterjemahkan bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf lebih mewakili kalangan nasionalis dan Islam moderat, sementara kubu Prabowo-Sandi merepresentasikan kalangan Islam konservatif. Jika perkubuan ini dipadankan dengan Pemilu 1955, terutama dengan dua partai besar pada masanya, adalah tanding ulang antara Masyumi melawan PNI.

Saat itu Masyumi unggul di Sumatera Utara yang meliputi Aceh (37 persen), Sumatra Tengah yang meliputi Sumatra Barat sekarang (50,77 persen), Sumatra Selatan (43,13 persen), dan Jawa Barat (26,47 persen). Di tiga dari empat provinsi tersebut PNI berada di posisi kedua.

Sementara PNI berhasil unggul di Provinsi Jawa Tengah (33,54 persen) dan NTB yang saat itu meliputi Bali (37,1 persen). Meski yang menempati posisi pertama dan kedua di NTT adalah Partai Katolik dan Parkindo, tapi secara ideologis keduanya lebih dekat ke PNI daripada Masyumi.

Komposisi raihan suara ini—setelah melewati tiga dasawarsa lebih era Orde Baru, dan sepuluh tahun kepemimpinan SBY—menunjukkan bahwa ekspresi politik masyarakat di sejumlah provinsi tersebut kembali ke akarnya, yakni saat pemilu pertama kali dilangsungkan di Indonesia.

Menyulut Kontroversi

Barangkali berdasarkan peta politik inilah Mahfud MD baru-baru ini menyinggung soal sejumlah provinsi yang ia sebut sebagai “provinsi garis keras dalam hal agama”. Pernyataannya itu ia sampaikan di salah satu stasiun televisi swasta yang kemudian beredar luas di pelbagai kanal media sosial.

“Kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan […] tempat kemenangan Pak Prabowo itu […] diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumatra Barat, Aceh, dan sebagainya. Sulawesi Selatan juga,” ucapnya.

Ia menyampaikan hal itu sebetulnya dalam konteks tentang pentingnya rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 yang membelah masyarakat ke dalam dua kubu.

“Rekonsiliasi jadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman,” imbuhnya.

Namun, ucapan Mahfud MD yang menggunakan kata “garis keras” justru menyulut reaksi pelbagai kalangan, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Menurutnya, ucapan Mahfud MD itu berbahaya karena akan memecah masyarakat. Selain itu, ia juga menilai pernyataan “garis keras” pun sudah dimaknai secara liar oleh masyarakat.

“Profesor itu semakin hari semakin ngawur. Yang diucapkan Mahfud MD ini seperti menorehkan luka baru di atas luka lama. Bukan mempersatukan, dia malah memecah belah,” ujarnya.

Penilaian serupa diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Menurutnya, pernyataan Mahfud MD yang menyebut Prabowo-Sandiaga menang di provinsi-provinsi “garis keras” bisa memantik kontroversi.

Menyadari perkataannya direspons secara negatif, Mahfud MD buru-buru memberikan penjelasan. Lewat akun twitter-nya, ia menulis:

“Garis keras itu sama dengan fanatik dan sama dengan kesetiaan yang tinggi. Itu bukan hal yang dilarang, itu term politik. Sama halnya dengan garis moderat, itu bukan hal yang haram. Dua-duanya boleh dan kita bisa memilih yang mana pun. Sama dengan bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau.”

Bergeming dan Mencair

Perkataan Mahfud MD yang memakai kata “garis keras” dalam situasi politik kiwari memang rawan menjadi perdebatan. Namun, 'kesetiaan' yang disampaikan Mahfud dalam penjelasannya tidak sepenuhnya keliru jika melihat hasil Pemilu 1955, Pilpres 2014, dan hitung cepat Pilpres 2019.

Di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, serta Sulawesi Selatan, dulu dukungan terbesar diraih oleh Masyumi, dan sekarang diraih oleh Prabowo yang kerap dinilai sebagai manifestasi suara Muslim.

Pada Pemilu 1955, Masyumi sebetulnya tidak hanya menang di provinsi-provinsi tersebut, tapi mereka juga menang di hampir seluruh provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, dan Maluku.

Berbeda dengan sejumlah provinsi yang disebut oleh Mahfud MD sebagai provinsi “garis keras”, di provinsi-provinsi lain bekas basis Masyumi ini—saat capres dan cawapres hanya dua calon dan polarisasi meruncing seolah Islam berhadapan dengan musuhnya—ekspresi politik masyarakat telah mencair.

Tahun 2014, Jokowi-Kalla menang di DKI Jakarta (53,08 persen), Kalimantan Barat (60,38 persen), Kalimantan Timur (63,38 persen), Sulawesi Utara (53,88 persen) Sulawesi Tengah (53,83 persen), dan Maluku (50,52 persen).

Sementara berdasarkan hitung cepat pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf juga kembali meraih kemenangan. Di DKI Jakarta mereka unggul 51,39 persen, Kalimantan Barat (50,28 persen), Kalimantan Timur (59,25 persen), Sulawesi Utara (77,12 persen) Sulawesi Tengah (53,26 persen), dan Maluku (61,07 persen).

Namun, khusus di provinsi yang dulu disebut dapil Sulawesi Utara-Tengah dan Maluku, sekarang terdapat Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara yang dimenangkan Prabowo pada 2014. Saat Gorontalo bergeser ke Jokowi pada 2019, di Maluku Utara tetap memenangkan Prabowo seperti pada 2014.

Di tengah situasi panas seperti sekarang, menyebut sejumlah provinsi sebagai “garis keras” tentu terburu-buru dan gegabah. Pertama, meski disebut dalam konteks rekonsiliasi, penggunaan istilah "garis keras" justru akan semakin membuat runyam situasi. Kedua, terlampau memukul rata fakta-fakta sejarah.

Sejumlah pemberontakan yang terjadi di Indonesia pasca-kemerdekaan tak sepenuhnya berbanding lurus dengan pilihan politik. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ada Ibu Hadjar yang kerap disebut sebagai kombatan DI/TII. Sejatinya ia adalah sosok yang kecewa karena tak diakomodasi oleh TNI. Pada Pemilu 1955, di provinsi tersebut yang menjadi pemenangnya adalah NU—saat itu berbentuk partai politik Islam moderat.

Jika dulu NU yang menang dan pada Pilpres 2014 serta 2019 kecenderungan politiknya lebih condong kepada Jokowi, justru Prabowo menang secara berturut-turut di Kalimantan Selatan. Pada Pemilu 2014 Prabowo-Hatta menang sebesar 50,05 persen. Sementara dalam versi hitung cepat 2019, Prabowo-Sandiaga menang sebesar 66,73 persen.

Yang tak semestinya dilupakan juga adalah pemberontakan DI/TII Amir Fatah, mantan pemimpin Hizbullah di Jawa Tengah. Di provinsi tersebut, nyatanya Masyumi yang diidentikkan sebagai partai politik Islam keras hanya bertengger di posisi ke-4. Prabowo juga tak menang di Jawa Tengah pada Pilpres 2014 dan 2019.

Sejumlah fakta sejarah pemilu ini memang tak bisa dipungkiri bahwa ketika pemilu hanya memunculkan dua calon, maka ekspresi politik di sejumlah provinsi bergerak ke akarnya seperti tahun 1955. Namun, tak sedikit pula yang telah berubah, mencair, dan tak menggambarkan panorama yang sama seperti masa lalu.

Editor: Windu Jusuf