tirto.id - Jepang lekat dengan masyarakat dan budayanya yang homogen. Hampir 98 persen dari 126 juta populasinya beretnis Jepang. Asumsi sederhananya, keberagaman sosiobudaya nyaris tidak ada sehingga muncul kesan atau ilusi, terutama di kalangan publik Jepang, bahwa negerinya cenderung kebal dari gesekan antaretnis.

Maka itu, ketika gerakan Black Lives Matter untuk melawan diskriminasi struktural terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat meletus pada musim panas tahun 2020, sejumlah warga Jepang tampak agak sulit merasa tersambung atau memang sekadar lugu dalam menanggapinya.

Pelantun lagu "First Love", Hikaru Utada, di Twitter sempat berkicau, “Sebagai orang Jepang yang lahir dan besar di Jepang, rasisme mungkin tidak terlintas sama sekali dalam pikiran, namun yang sekarang terjadi di Amerika nampaknya bakal jadi satu fase yang terekam dalam sejarah dunia di masa depan…”

Ketika BBC menerbitkan artikel tentang praktik diskriminatif oleh media dan publik Jepang terhadap orang kulit hitam dan penduduk keturunan campuran--seperti petenis Naomi Osaka dan Miss Universe Jepang Ariana Miyamoto--warganet menanggapinya dengan gusar.

Berpegang pada narasi bahwa pada dasarnya tidak ada diskriminasi ras di Jepang, mereka menuding artikel tersebut justru sudah mendiskriminasikan bangsa Jepang. Juga dipandang sebagai satu upaya untuk memamerkan betapa bangsa kulit putih dari Barat jauh lebih mulia dan unggul dibandingkan orang-orang Jepang.

Reaksi yang manga juga muncul ketika produsen pakaian olahraga asal AS, Nike, merilis iklan tentang remaja-remaja dari kalangan marginal di Jepang (latar birasial sampai keturunan Korea) yang berjuang jadi atlet meskipun mengalami perundungan di lingkungan sekitar.

Di samping mengkritiknya sebagai “tuduhan salah yang tidak berdasar”, warganet juga menyerukan aksi boikot produk-produk Nike, bahkan mereka menantang Nike untuk membuat iklan yang mengkritik penindasan otoritas Cina pada etnis Uyghur dan rakyat Tibet.

Diskriminasi Rasial Tetap Ada

Di balik penyangkalan terhadap isu-isu rasialisme, perlakuan diskriminatif terhadap etnis minoritas tetap lestari di negara yang setiap tahun langganan masuk dalam sepuluh peringkat negara paling damai sedunia ini.

Survei oleh Kementerian Hukum Jepang terhadap 4.200 penduduk asing pada 2016 mengungkap 40 persen responden pernah ditolak saat mencari apartemen semata-mata karena mereka bukan orang Jepang.

Sebanyak 30 persen responden mengaku “sering” dan “kadang-kadang” dihina atau diperlakukan diskriminatif. Mayoritas pelakunya adalah orang lalu-lalang alias pihak tidak dikenal.

Sampai tahun 2021, terdapat 2,8 juta penduduk keturunan asing yang menetap di Jepang.

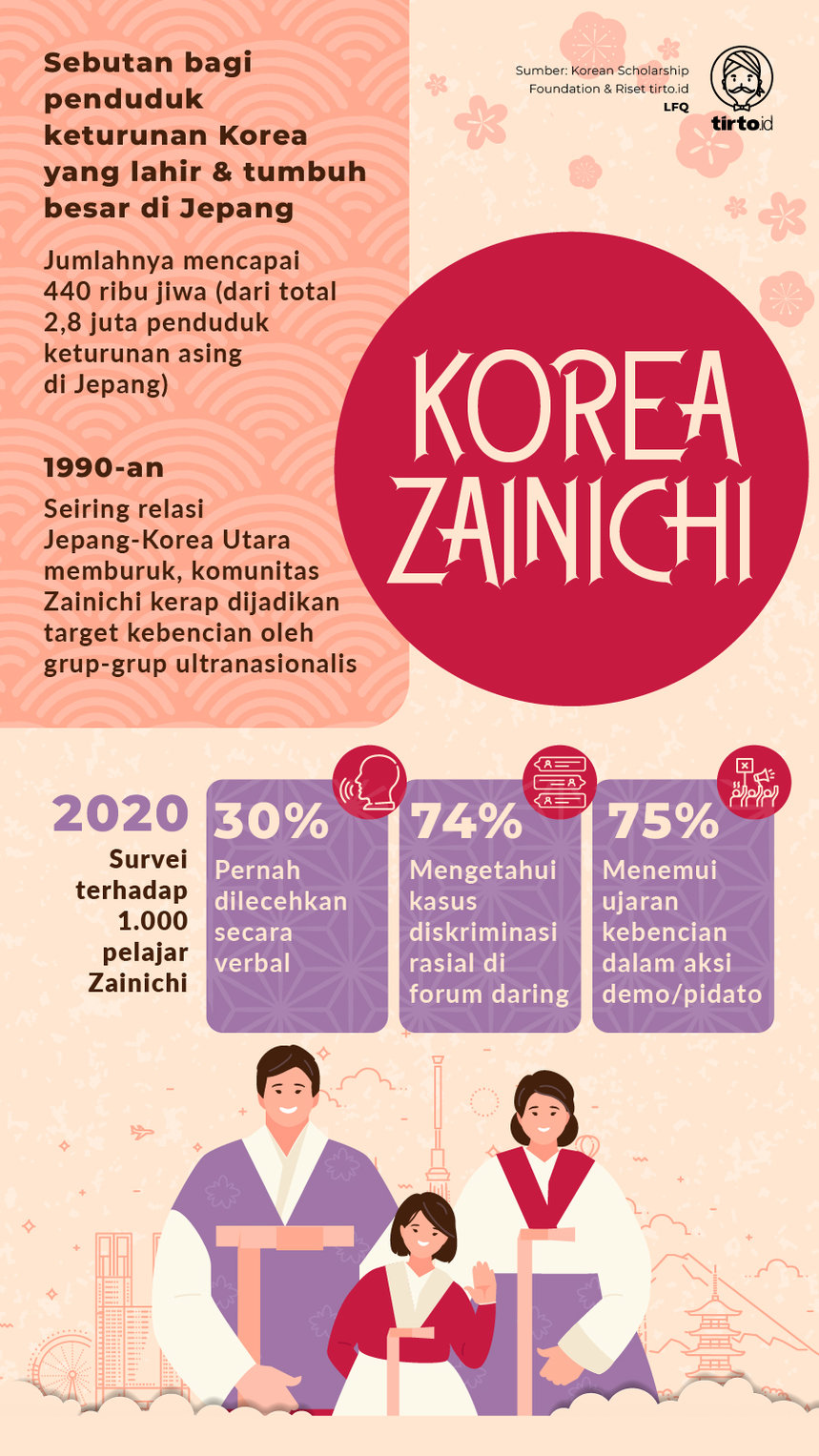

Sebanyak 440 ribu jiwa merupakan keturunan Korea yang disebut Zainichi. Mereka adalah generasi kedua dan ketiga dari orang-orang yang bermigrasi dari Semenanjung Korea ke Jepang—kemudian juga dipaksa datang ke sana—untuk bekerja sejak awal abad ke-20.

Zainichi secara harfiah artinya “bertempat tinggal di Jepang” dan bisa merujuk pada orang asing atau bangsa non-Jepang lainnya. Akan tetapi istilah tersebut sudah terlanjur diasosiasikan dengan etnis Korea.

Meskipun populasinya paling kecil setelah penduduk keturunan etnis Cina (740 ribu) dan Vietnam (450 ribu), komunitas Korea Zainichi-lah yang cukup sering disorot sebagai sasaran kebencian.

Organisasi layanan pendidikan Korean Scholarship Foundation pernah menyurvei seribu pelajar dan mahasiswa keturunan Korea di Jepang sejak Desember 2019-Februari 2020. Hasilnya, sebagaimana dilansir dari harian Mainichi, sekitar 30 persen responden mengaku pernah dilecehkan secara verbal.

Kata-kata kasar yang mereka terima seperti seruan “pulang sana ke Korea Selatan”, “pergilah dari Jepang”, dan “Chon (panggilan merendahkan untuk orang Korea)”.

Sementara 74 persen responden pernah mendapati kasus-kasus diskriminasi ras di forum daring. Presentase responden yang sama juga mengaku sudah melihat atau mendengar ujaran-ujaran kebencian dalam aksi protes atau pidato-pidato.

Gerakan Anti-Zainichi

Dalam dua sampai tiga dekade belakangan, kasus diskriminasi tidak bisa dipisahkan dari hubungan rumit Tokyo dengan Pyong Yang terutama terkait isu pertahanan.

Awal dekade 1990-an, sempat berlangsung krisis nuklir yang dipicu oleh ancaman Korea Utara untuk keluar dari Perjanjian Nonprofilerasi (kesepakatan agar membatasi kepemilikan senjata nuklir). Publik Jepang, yang menyadari negaranya masuk dalam jangkauan target penghancuran Pyong Yang, mulai merasa waswas.

Ketakutan itu lantas diekspresikan lewat serangan-serangan bernuansa teror, yang semakin marak terjadi setelah 31 Agustus 1998. Pada hari itu, militer Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke sekitar perairan Jepang, diyakini sebagai insiden pertama dalam sejarah relasi Jepang-Korut.

Pejabat Jepang pun gencar mendemonisasi rezim Kim Jong-il, yang beritanya jadi konsumsi sehari-hari masyarakat.

Sepanjang bulan September 1998, tercatat lebih dari 30 kasus serangan terhadap orang Korea Zainichi. Anak perempuan yang bersekolah di insitusi pendidikan Korea di Jepang termasuk targetnya. Mungkin karena mereka mudah dikenali dengan seragam khas rok dan jaket pendek chima jeogori—pakaian tradisional Korea.

Di sekitaran Tokyo misalnya, seorang pelajar perempuan tengah berjalan kaki dari sekolah ketika kepalanya disodok dengan payung oleh seorang pria bersepeda. Ketika tiba di stasiun, dirinya juga diludahi oleh seorang lelaki paruh baya.

Setelah itu, teror demi teror menyusul. Satu sekolah Korea menerima telepon misterius dari pria yang mengancam akan menculik salah satu murid, menelanjangi, lalu membunuhnya di sungai.

Kepanikan juga sempat menyebarluas di lingkup insitusi pendidikan Korea setelah Asosiasi Umum Penduduk Korea (Chosen Soren atau Chongryon, organisasi yang dipimpin tokoh-tokoh dari Partai Buruh Korea dan berfungsi sebagai kedutaan de facto Korut) menerima laporan telepon tentang racun sianida yang dimasukkan ke dalam tanki air milik satu sekolah.

Insiden pembakaran dengan bensin juga dilaporkan terjadi di cabang kantor Chosen Soren di Yokohama, Tokyo, dan Chiba. Di Chiba, staf yang sedang jaga malam bahkan dianiaya dan dibakar hingga meninggal dunia. Akan tetapi, polisi menyimpulkan kasus tersebut tak lebih dari perampokan, alih-alih dipicu motif politis.

Grup-grup sayap kanan Jepang atau uyoku, tak terkecuali netto-uyoku atau netizen ultranasionalis, disinyalir berada di balik aksi kekerasan di atas. Salah satu yang cukup terorganisasi dan terkenal bernama Zaitokukai.

Grup yang berawal dari forum internet ini didirikan tahun 2006, tak lama setelah relasi Jepang-Korut semakin tegang karena pengakuan Pyong Yang tentang penculikan warga Jepang pada dekade 1970-1980.

Dalam laman resminya, Zaitokukai yang diperkirakan punya 14 ribu pengikut ini dideskripsikan sebagai “manga”.

Hak istimewa Zainichi berkaitan dengan status khusus untuk orang-orang asing di Jepang, terutama keturunan Korea, yang tidak dinaturalisasi.

Dipetik dari manga oleh Yuuka Wickstrum dalam Bulletin of Institute for Education and Student Services Okayama University (2016), sejak 1991 pemerintah Jepang melalui UU Imigrasi Spesial memberikan status spesial bagi orang-orang Korea Zainichi, yakni “penduduk permanen khusus”.

Menurut hoaks yang dikembangkan oleh grup Zaitokukai, status istimewa tersebut sudah menguntungkan banyak orang Korea Zainichi (mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah dan keringanan pajak layanan umum). Padahal, siapa lagi mayoritas penerima tunjangan kesejahteraan jika bukan orang Jepang sendiri (97 persen per tahun 2012)?

Kegiatan Zaitokukai meliputi aksi demo di jalanan, termasuk di kedutaan-kedutaan negara yang kerap bersitegang dengan pemerintah Jepang terkait perkara teritorial (Cina, Rusia, Korea Selatan).

Mereka kerap mengibarkan bendera Jepang versi Matahari Terbit--simbol yang menyakitkan bagi masyarakat eks-koloni Jepang karena mencerminkan era penjajahan Jepang. Mereka juga mengadakan acara pergi bersama ke Kuil Yasukuni, tempat didoakannya arwah-arwah penjahat perang Jepang.

Zaitokukai mulai menarik perhatian publik setelah melakukan aksi demo anti-Korea di sekolah dasar khusus anak Korea di Kyoto pada 2009-2010. Mereka dilaporkan mengganggu aktivitas belajar di kelas dengan memakai pengeras suara untuk menyerukan agar sekolah tersebut dibubarkan karena berafiliasi dengan pemerintah Korut.

Aksi mereka dipicu oleh wacana pemerintah memberikan tunjangan pada institusi pendidikan swasta, termasuk milik organisasi propemerintah Korea, baik Korsel dan Korut, yang pada dasarnya memang dikecualikan dari anggaran pendidikan negara.

Pada 2013, Zaitokukai akhirnya diminta oleh pengadilan untuk membayar ganti rugi seebsar 120 juta yen kepada pihak sekolah Korea. Pada tahun itu juga mereka bikin geger lagi dalam aksi demo anti-Zainichi di Tsuruhashi, distrik yang ditempati banyak komunitas Korea Zainichi di kota Osaka.

Dilansir dari laman organisasi HAM HuRights Osaka, Zaitokukai memberikan panggung pada gadis remaja usia 14 tahun untuk menyampaikan orasi penuh kebencian. Aksinya direkam dan diunggah ke YouTube.

“Saya benci orang Korea sampai benar-benar tidak tahan dan hanya ingin membunuh mereka semua. Kalau orang Korea semakin berperilaku arogan, saya akan melakukan pembantaian di Tsuruhashi seperti pembantaian Nanking!” demikian petikan pidatonya yang disambut dengan sorakan peserta. Tragedi Nanking merujuk pada aksi pembunuhan ratusan ribu warga Cina oleh tentara kekaisaran Jepang pada 1937.

Sepanjang tahun 2013, terdapat 360 aksi demonstrasi dan penyebaran ujaran kebencian tak terkecuali yang bersifat daring. Wujudnya termasuk grafiti—berjumlah lebih dari 50—di dinding kawasan Shin-Okubo, pusat industri kuliner dan pernak-pernik Korea di ibu kota Tokyo.

Di kawasan itu juga grup-grup anti-Zainichi, termasuk Zaitokukai, rutin berdemo. Dan kerap terdengar di berbagai aksi demo tersebut ejekan terhadap orang Korea yang seperti “kecoak”, seruan agar mereka mati saja atau pulang ke negaranya.

Tahun 2016, pemerintah pusat mengesahkan aturan untuk meredam praktik-praktik diskriminatif terhadap penduduk etnis non-Jepang—disebut Undang-undang Ujaran Kebencian. Kementerian Hukum sudah mengiklankannya via video YouTube sejak 2015, termasuk melalui medium poster sampai komik atau manga.

Sayangnya, UU di atas dikritik karena tidak mengandung unsur hukuman. Kendati demikian, ia tetap dipandang penting sebagai gebrakan awal untuk membangun kesadaran publik tentang ujaran kebencian. Seiring itu, pemerintah daerah di level kota seperti Tokyo, Kobe, dan Osaka terinspirasi untuk mengembangkan undang-undangnya sendiri.

Contoh bagus datang dari kota Kawasaki di Prefektur Kanagawa, yang menaungi banyak penduduk Korea Zainichi dan kerap jadi lokasi sasaran aksi demo anti-Korea. Menurut aturan yang disahkan tahun 2019, pelaku yang berulang kali menyebarkan ujaran kebencian bisa didenda 500 ribu yen atau sekitar Rp 50 juta.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id