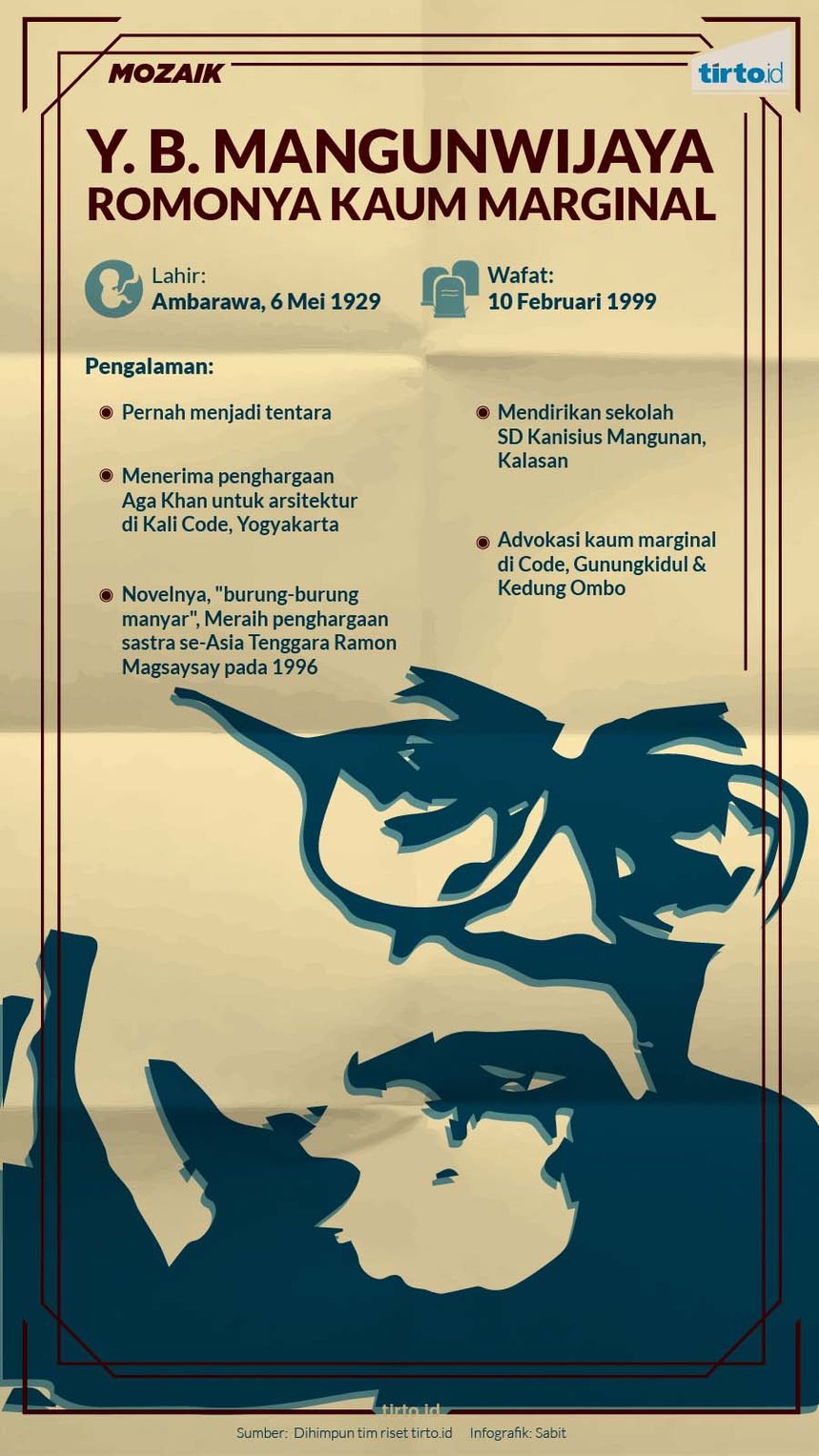

tirto.id - Empat puluh tahun dan empat hari sesudah kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, Yusuf Bilyarta Mangunwijaya melihat terang dunia untuk pertama kalinya di kota sejuk Ambarawa. Ia terlahir sebagai putra pertama Julianus Soemadi dan Serafin Kamdanijah dan—kelak—sebagai abang dari sebelas adik. Bertahun-tahun kemudian, perjalanan hidup panjang berliku mengantarnya mulai dari serdadu Tentara Pelajar, arsitek, esais, novelis, pendidik, cendekiawan, pekerja sosial, dan yang disandangnya hingga akhir hayat, rohaniwan Katolik.

Ia dipanggil “Mas Ta” oleh orangtua dan adik-adiknya. Sesudah ditahbiskan sebagai rohaniwan Katolik, ia dipanggil Romo Mangun. Terkait sapaan yang menjadi sindiran orang-orang berhati picik bahwa kehadirannya dalam kerja-kerja advokasi wong cilik mengandung misi kristenisasi, ia enteng menjawab, “Saya mendatangi mereka sebagai manusia bernama Mangun, yang kebetulan seorang pastor, bukan sebaliknya!”

Sekilas memang tak terlihat hubungan antara pribadi Soewardi Soerjaningrat—kelak lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara—dan Mangun. Keduanya terpaut rentang usia lumayan jauh dan tentu tak mengenal karib, apalagi berikatan darah. Akan tetapi, dua manusia kompleks yang bernaung di bawah rasi bintang Taurus ini dipertemukan dalam satu gagasan bahwa pendidikan, terutama pendidikan dasar, merupakan cukil paling andal untuk mengukir jati diri manusia. Tentu, gagasan ini disertai beragam konsekuensi yang mutlak: bagaimana si pemahat bekerja; lingkungan kerja si pemahat; proses memahat; dan hasil akhir yang hendak dicapai.

Dalam hal mendidik, visi keduanya nyaris kongruen: manusia yang utuh dan mampu menjadi manusia pembelajar (discipula humana) sepanjang hayat. Manusia yang gelisah setiap kali bertemu ketidaksetaraan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Manusia yang tidak berhenti bertanya dan karenanya terus-menerus menggugat. Pendek kata, manusia yang tidak lelah mencari dirinya sebagai entitas memiliki peran signifikan dalam masyarakat majemuk dan terus mengasah hati nurani.

Karena visi itu, keduanya sama-sama menantang praktik pendidikan yang mendewakan guru dan mengotak-ngotakkan manusia berdasarkan kecerdasan melalui ukuran tinggi-rendahnya angka-angka mati di kertas ijazah. Pendidikan macam itu, selain sekadar bertujuan mengerdilkan manusia sebagai penghamba ijazah dan komoditas untuk dijual di pasar buruh, juga menjebak manusia dalam angan-angan serba kuantitatif. Aksioma yang dikembangkan, misalnya, mengedepankan agar anak harus “bekerja keras, cepat kaya, punya rumah bagus, mobil, istri cantik, anak-anak lucu, dus berbahagia di masa tua.”

Seperti orang-orang berkomitmen dan berintegritas yang hari ini semakin langka, tidak heran jikalau pandangan Ki Hadjar disunat oleh kementerian yang pernah ia pimpin antara 2 September—14 November 1945 menjadi tinggal buntutnya yang berbunyi “Tut Wuri Handayani”—di belakang memberikan dorongan (untuk siapa?). Sedangkan visi Mangun yang hanya diingat segelintir kalangan. Tunggu dulu: siapa yang sekarang betul-betul ingat visi pendidikan ala Mangun?

Enam puluh dua tahun sejak Ki Hadjar dan 22 tahun sejak Mangun berpulang patut menjadi catatan besar kita semua tentang bagaimana realitas pendidikan bagi generasi pengubah sejarah ini? Layakkah visi “Sang Manyar” kembali dihidupkan dan cita-cita Ki Hadjar diutuhkan kembali sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian anak bangsa dalam kebudayaan tidak sekadar menjadi mimpi siang bolong? Atau sebaliknya: cukupkah kita berpangku tangan membiarkan anak-anak hari depan diperas tenaganya sekadar untuk memutar roda ekonomi menurut cetak biru penguasa atas nama bakti kepada negeri?

Mendidik Diri Sendiri

Keterlibatan Mangun dalam pendidikan anak-anak Indonesia sekurang-kurangnya dimulai sejak ia mendampingi warga pinggiran Kali Code yang terancam penggusuran. Keterlibatan ini semakin mendalam ketika ia turut terjun dalam advokasi warga korban pembangunan Waduk Kedung Ombo yang mulai jadi perhatian khalayak pada pertengahan 1980-an. Romo Mangun, catat Priyanahadi dalam Y.B. Mangunwijaya, Pejuang Kemanusiaan (1999), bahkan harus kucing-kucingan dengan aparat keamanan supaya bisa bertemu warga di sana.

Anak-anak korban umumnya dipaksa menelan kenyataan paling merugikan mereka, yaitu kehilangan hak mengakses pendidikan dasar yang tak lain merupakan modal utama dan pondasi untuk kehidupan mereka selanjutnya. Fenomena ini diistilahkan Mangun sebagai “menumbalkan anak atas nama pembangunan”. Anak tak hanya kehilangan tanah air tempat mereka lahir, melainkan juga kehilangan kesempatan untuk merintis hidup yang lebih baik di masa depannya.

Bukan Mangun namanya kalau berpangku tangan. Dibantu sejumlah relawan dan mahasiswa yang peduli pada nasib keluarga korban penggusuran, Mangun menggelar kelas-kelas darurat yang digelar di atas perahu yang mengapung di desa yang sudah tenggelam, semata-mata agar anak-anak tetap dapat belajar seperti sediakala. Usaha yang tak mudah karena di samping keterbatasan sarana dan prasarana, Mangun juga mesti berkucing-kucingan dengan aparat penjaga proyek.

Nasib anak-anak yang menjadi tumbal pembangunan, ditambah pengalaman dan interaksinya dengan anak-anak penghuni bantaran Kali Code, Yogyakarta yang juga pernah ia dampingi selama beberapa waktu, kemudian menjadi dorongan terbesar Mangun untuk mengalokasikan waktunya dalam bidang pendidikan dasar anak-anak miskin lewat Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Yayasan yang bermarkas di Gang Kuwera, Mrican, Yogyakarta ini ia dirikan sebagai pengelola Sekolah Dasar Eksperimental di Desa Mangunan, Sleman. Model sekolah “eksperimental” ini kemudian diadopsi juga oleh seorang aktivis pendidikan alternatif yang pernah berkarya bersama Mangun di bantaran Kali Code, Sri Wahyaningsih, yang bersama suaminya, Toto Rahardjo, mendirikan Sanggar Anak Alam di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2000.

“Mengapa saya memilih menjadi Pastur, karena saya beragama Katholik—seandainya saya beragama Islam mungkin akan memilih pesantren. Sebab bagi saya di situ adalah tempat yang paling dekat dengan rakyat kecil. Menjadi Pastur paling tidak 80% berurusan dengan wong cilik entah di kota, entah di desa,” tulis Toto menceritakan ulang penuturan Romo Mangun.

Konsep dan metode dasar pendidikan di sekolah eksperimental tersebut pernah dijelaskan Mangun dalam film dokumenter produksi Studio Audiovisual Puskat berjudul Romo Mangun dan Pendidikan Anak-Anak Miskin (1995). Dalam dokumenter berdurasi 13½ menit itu, Mangun mendedahkan bahwa selain masalah aksesibilitas dan karakteristik pendidikan yang diskriminatif terhadap anak-anak dari keluarga miskin, kualitas tenaga pengajar dan paradigma yang menganggap semata-mata sebagai batu-loncat mencapai karir dan kesuksesan turut jadi kegelisahannya. Mangun bahkan mengeluhkan bahwa sudah 30 tahun (sejak 1965—red.), “....kita tidak lagi mempunyai guru lagi dalam arti sejati. Memang di sana-sini masih ada satu dua ‘guru-guru’ sejati. Tetapi seumumnya, kita hanya punya, atau penatar, atau instruktur, atau pawang!”

Dengan demikian, proyeksi pertama Mangun dalam pendidikannya ialah menekankan kepada anak-anak agar menjadi guru bagi dirinya sendiri dan bagi teman-temannya. Tenaga pengajar di kelas dibatasi dalam peran mengarahkan, memotivasi, dan memberi masukan. Tak akan ditemukan anak dijejali berbuku-buku teori dan konsep materi yang harus dihafal (dalam konsep pendidikan modern, kata “hafal” sering diperhalus “dipahami”, meskipun praktik keduanya sama dan sebangun). Di sinilah letak eksperimen Mangun, yaitu agar anak mendidik dirinya sendiri dan menjadi guru, bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga bagi teman-teman sebayanya.

Sikap setia kawan dan solidaritas sosial inilah yang secara implisit mengajarkan anak agar tak menilai teman sekolahnya sebagai kompetitor, melainkan rekan sejawat yang harus saling mendukung dan membantu. Selain itu menurut Mangun, menstimulasi anak untuk lebih banyak bertanya jauh lebih penting karena tujuannya adalah memelihara daya kritis anak sehingga tidak punah oleh penjajahan nalar dan indoktrinasi bertubi-tubi yang dikembangkan di sekolah-sekolah umum di masa Orde Baru berkuasa.

“Inilah modalmu, pendidikan dasar, harus cukup untuk pendidikan nonformal, seumur hidup! Untung kalau ada yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, syukurlah. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama sekolah kami,” tukas Mangun di pengujung dokumenter itu.

Penjabaran Mangun itu pada akhirnya mengerucut menjadi pilihan realistis bagi anak-anak yang ia didik agar tidak menganggap ajaran-ajarannya sebagai “kue” yang dapat dijadikan bekal ke jenjang pendidikan berikutnya, melainkan “ragi” yang dapat diolah dan dikembangkan lewat ragam pendidikan baik formal, informal, maupun nonformal yang berlangsung seumur hidup. Penekanan Mangun bukan semata-mata pada segi penalaran yang dingin, rasional, dan hitam-putih, namun terutama pada sisi kebersamaan, jiwa humaniora, dan semangat gotong-royong yang bisa digunakan sekreatif mungkin sesudah anak lulus dari pendidikan dasarnya dan melebur ke dalam masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Eksperimen metode pendidikan gaya Mangun yang hingga kini masih dikembangkan terus oleh “Dinamika Edukasi Dasar” jelas bukan sekadar interpretasi letterlijk terhadap semboyan Ki Hadjar Dewantara yang kesohor “Ing Ngarsa Sung Tuladha; Ing Madya Mangun Karsa; Tut Wuri Handayani” atau yang diterjemahkan “[Mereka] yang di depan memberikan contoh; [Mereka] yang di tengah meneguhkan tekad; [Mereka] yang di belakang memberdayakan.” Metode pendidikan itu kemudian menjadi kontekstual karena dalam satu tarikan napas, ia menggugat pendidikan yang kesannya “memerdekakan” cara belajar siswa namun praktiknya justru melestarikan paradigma ala Orde Baru. Paradigma sempit-pragmatis itulah yang meletakkan pendidikan sebagai batu loncatan belaka agar siswa menjadi insinyur, priyayi kantoran, ‘kalkulator berjalan’ bagi siapapun yang berkuasa, atau—paling sial dan paling banyak jumlahnya—jadi buruh harian yang ijazahnya disita.

Gugatan ini bukan tanpa dasar. Ia mempunyai akar kesejarahan yang kokoh, yaitu sejak Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

Ki Hadjar memformulasikan “Taman Siswa” di tengah berkuasanya skema dan kurikulum pendidikan kolonial. Pendidikan ini, seperti yang dicatat Sartono Kartodirdjo (1993: 215-216), memiliki daya tarik terutama karena sistemnya memberi prioritas kepada posisi kekuasaan dan pengawasan dalam pemerintahan. Manusia semata-mata diarahkan agar sanggup menjadi pegawai negeri yang mendapatkan gaji dan seperangkat jaminan kemapanan hidup. Output pendidikan tidak dikembalikan ke akar-akar masyarakatnya, namun ditarik masuk ke dalam ranah kekuasaan sebagai kaki tangan pemerintah. Tak heran, pendidikan gaya ini hanya dapat diakses anak priyayi dan menak bangsawan yang akhirnya mengonsolidasi kekuasaan kolonial itu sendiri.

Berlalu sembilan dasawarsa, skema pendidikan tersebut bukannya memudar, alih-alih semakin terekspresikan dalam spirit yang serba mengharapkan hasil dan hafalan. Orang Indonesia hari ini akrab dengan istilah “bonus demografi”, “four-point-o”, “Indonesia Emas”, dan banyak lagi lainnya. Namun, patut diragukan bahwa hal-hal yang kian merasuk ke kelas-kelas ini sungguh-sungguh dipahami para pelajar. Dalam banyak hal jargon berjasa sebagai jembatan untuk memahami konsep-konsep rumit yang berguna dalam menganalisis persoalan konkret. Namun, dalam banyak hal pula, terutama ketika muncul di spanduk-spanduk seminar pejabat, jargon lebih sering digunakan untuk mengaburkan kenyataan. Semakin sering digunakan, semakin mustahil pula kenyataan bisa dipahami.

Momentum Hari Pendidikan Nasional yang berjarak 4 hari sebelum peringatan hari lahir ke-92 Yusuf Bilyarta Mangunwijaya sepatutnya menjadi dangau persinggahan sementara untuk segenap pelaku pendidikan di tanah air.

Romo Mangun dan Ki Hadjar, seandainya masih hidup hari ini, nampaknya akan menarik garis tegas antara sekolah dan pendidikan.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id