tirto.id - Kabar duka bagi bangsa Indonesia menyeruak dari layar kaca petang kemarin. Setelah dirawat intensif di RSPAD Garot Subroto, Jakarta Pusat sejak Minggu (8/9/2019), Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mangkat.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Alasan kenapa meninggal adalah karena sudah menua dan memakan usia. Kemarin saya katakan bahwa gagal jantung yang mengakibatkan penurunan itu, kalau memang organ-organ itu degenerasi melemah, menjadi tidak kuat lagi, maka tadi jam 18 lebih tiga, jantungnya dengan sendiri menyerah,” kata putra bungsu Habibie, Thareq Kemal Habibie, kepada reporter Tirto.

Kita lalu teringat 21 tahun lalu, pada 11 Maret 1998, kala MPR memilih dan melantik Habibie sebagai wakil presiden. Ia mengemban jabatan itu di masa-masa paling genting menjelang Reformasi. Dua bulan kemudian, pada 21 Mei, Soeharto mengundurkan diri dan Habibie menggantikannya.

Masa jabatannya tak lama, sekira 17 bulan saja. Tapi beban yang ia tanggung sepeninggal Soeharto bukanlah perkara enteng. Setidaknya lima isu besar mengadangnya: reformasi, masa depan ABRI, menyelesaikan pergolakan di daerah yang ingin lepas dari RI, pengadilan Soeharto, dan tentu saja pengentasan Indonesia dari krisis ekonomi.

Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2008) menyebut Habibie cukup berhasil membuka keran demokratisasi di Indonesia. Dalam masa kepresidenannya, kewenangan ABRI yang demikian luas di zaman Orde Baru berhasil dipangkas, terutama di bidang politik. Di masanya pula aspirasi Timor Timur yang menginginkan lepas dari RI berhasil diakomodasi melalui referendum. Tapi ia tak beroleh hasil positif untuk kasus Soeharto dan belum bisa membawa Indonesia keluar dari krisis.

Untuk capaian Habibie itu, Ricklefs berkomentar, “Habibie memulai masa jabatannya dengan suatu reputasi yang membuatnya tidak dipercayai oleh aktivis mahasiswa, militer, sayap politik utama, pemerintahan asing, investor luar negeri dan perusahaan internasional. Namun, mengingat krisis parah Indoensia dan posisi pribadinya, capaian Habibie tergolong luar biasa” (hlm. 656).

Soal masa singkat sebagai presiden agaknya memang bukan segi hidupnya yang paling cemerlang, meski itu bisa diperdebatkan. Tapi mengenang Habibie tak akan lengkap jika tidak merunut kehidupannya sebelum 1998. Generasi kiwari barangkali sudah sangat familiar dengan kisah cintanya dengan Hasri Ainun Besari. Juga, renjananya membangun pesawat di Indonesia masih jadi cerita inspiratif yang tak lekang dikabarkan para guru kepada siswa-siswa sekolah.

Cinta Habibie kepada Ainun

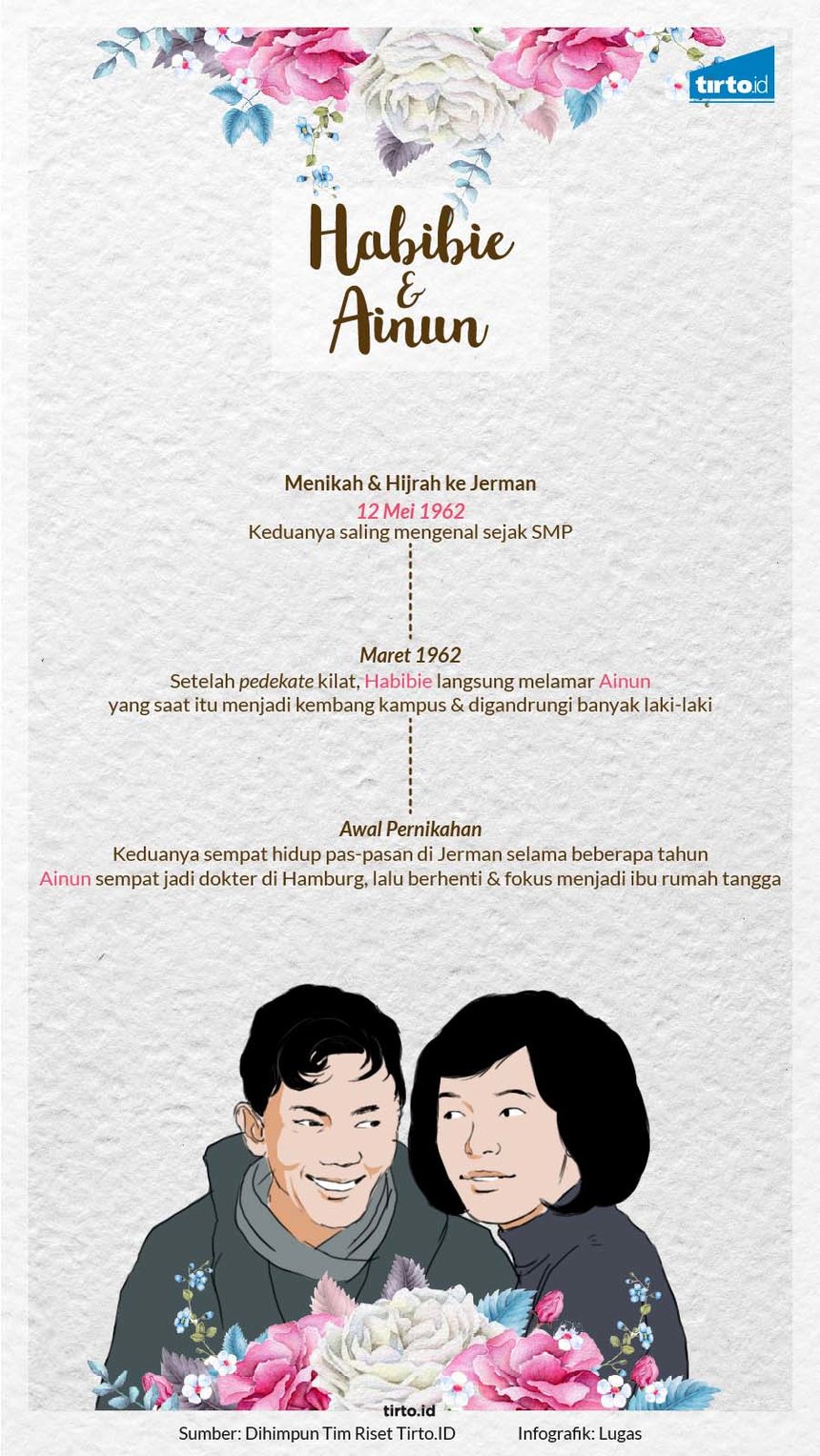

Kisah cinta antara Habibie dan Ainun adalah sebuah drama hidup yang unik. Ia adalah kombinasi dari kenaifan cinta muda-mudi, ambisi mewujudkan cita-cita yang idealis, serta pengaruh zaman dan kondisi sosial-politik yang menyisip di sela kehidupan mereka.

Di masa SMA, Habibie dan Hasri Ainun Besari adalah siswa cemerlang di kelasnya masing-masing. Kebetulan guru ilmu pasti mereka sama, bernama Gouw Keh Hong. Melalui candaan Gouw Keh Hong, Habibie dan Ainun “dijodohkan”.

“Ini menarik kalau Hasri jadi dengan Habibie. Jika mereka jadi suami istri, anaknya bisa pintar-pintar,” kelakar Guru Gouw di kelas seperti diingat Habibie dalam Ainun Habibie: Kenangan Tak Terlupakan di Mata Orang-orang Terdekat yang disusun A. Makmur Makka (2012: 1-3). Siapa sangka candaan sang guru kelak menjadi kenyataan.

Tetapi sampai Habibie lulus SMA pada 1954 dan kemudian kuliah ke Jerman, keduanya tidak pernah benar-benar dekat. Mereka baru menjalin hubungan serius kala Habibie liburan ke Indonesia pada awal 1962. Habibie pulang ke Bandung dan kebetulan di saat yang sama Ainun sedang cuti usai sakit tifus.

Saat itu Habibie sedang menempuh program doktoral sambil bekerja di Institut Konstruksi Ringan Aachen. Sementara Ainun baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran UI dan menjadi asisten dokter anak di almamaternya.

Sebenarnya hingga saat itu Habibie tidak punya perasaan apa-apa kepada Ainun. Hanya sebatas kenal. Sang ibu lah yang sangat ingin menikahkannya dengan Ainun. Tetapi saat itu Habibie masih enggan. Ia lebih ingin segera menyelesaikan studi doktoralnya.

Keengganan Habibie tak punya alasan khusus karena sedang malas berhubungan dengan perempuan. Ia juga sedikit kecewa dengan realitas yang dihadapinya di Indonesia kala itu. Tak banyak kemajuan berarti di negerinya sejak ia tinggalkan tujuh tahun lalu. Optimismenya juga surut usai percakapannya dengan Keng Kie, sahabatnya yang mengajar di ITB.

“Kamu lihat situasi di Indonesia saat ini. Orang butuh makan, butuh pendidikan, butuh hidup. Bukan butuh pesawat,” kata Lim Keng Kie seperti dicatat Gina S. Noer dalam Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner (2016: 227).

Keng Kie menasihati Habibie untuk menepikan dulu cita-citanya membangun pesawat di Indonesia. Tersebab itulah semangatnya jatuh dan lebih memilih segera kembali saja ke Jerman.

Satu orang yang kemudian membuat semangatnya kembali naik adalah Ainun. Pertama kali bertemu muka dengan Ainun yang telah beranjak dewasa, Habibie terkejut. Ainun yang dulu pernah ia perolok dengan julukan “gula jawa” karena kulitnya yang sidikit gelap kini dipujinya sebagai “gula pasir”.

Ainun yang cerdas menyalakan lagi mawa semangat Habibie. Saat makan malam bersama keluarga Besari, Habibie sempat bercerita tentang upaya mahasiswa Indonesia di Jerman untuk melakukan perubahan di tanah air. “Apa yang sudah kalian kerjakan untuk menciptakan perubahan itu?” tanya Ainun.

Sekali lagi Habibie terkejut. Sampai saat itu, belum pernah ada perempuan yang bertanya hal macam itu kepadanya. Tak disangka, gadis tersebut punya perhatian pula pada peran mahasiswa bagi tanah air.

Ibunya pernah berpesan agar mencari pendamping yang mampu mengimbanginya. Barangkali memang Ainun lah pendamping itu. Ainun selalu menunjukkan antusiasme dan intensi yang sama kuat dengan Habibie saat ngobrol.

“Saya ingin membangun bangsa ini supaya kualitas hidupnya meningkat, bukan hanya pangan dan rumah, melainkan pendidikan. Rakyat bisa punya wawasan. Saya mau menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Habibie tentang cita-citanya dalam momen kencan dengan Ainun.

“Saya mau menyehatkan rakyat sebab hanya orang sehat yang bisa bekerja di tempat kamu. Saya sehatkan SDM biar bisa kamu pakai,” balas Ainun.

Maka menikahlah mereka pada 12 Mei 1962 di Bandung. Sebulan setelahnya, berdua mereka terbang ke Jerman. Kehidupan rumah tangga Habibie-Ainun juga tak kalah romantik, terutama masa tiga tahun pertama pernikahan mereka.

Anda dapat membaca cerita Ainun tentang tahun-tahun awal pernikahannya dengan Habibie dalam Ainun Habibie: Kenangan Tak Terlupakan di Mata Orang-Orang Terdekat (2012) yang disusun Andi Makmur Makka.

Itu adalah masa tiga setengah tahun yang sangat menantang bagi Ainun. Ia kesepian di negeri orang tanpa punya teman bicara. Habibie kerja sampai larut malam agar bisa lancar mendapat promosi pekerjaan.

“Penghasilan kami pas-pasan. Suami harus mencuri waktu bekerja sebagai ahli konstruksi pada pabrik kereta api. Ia pulang jam 11 malam dan lanjut menulis disertasi. Dua sampai tiga kali seminggu ia berjalan kaki sejauh 15 km ke tempat kerja. Sepatunya berlubang dan hanya ditambal ketika musim dingin. Ketika hamil anak pertama, saya belajar menjahit untuk menghemat biaya. Lama-lama jahitan saya tidak jelek. Saya bisa memperbaiki yang rusak, membuat pakaian bayi, dan menjahit pakaian dalam persiapan musim dingin. Prioritas kami sebelum Ilham lahir ialah membeli mesin jahit. Tidak ada uang kecuali untuk membeli mesin jahit,” tulis Ainun.

Biar pun begitu Ainun tetap mengenang masa itu sebagai “hidup berat, tetapi manis”. Kebahagiaan Ainun tiba di malam hari saat ia dan Habibie bisa menjalani aktivitas masing-masing di ruangan yang sama.

Ikatan cinta yang kuat itu bertahan hingga keduanya merenta. Pada 22 Mei 2010 Ainun mangkat lebih dulu setelah sempat menjalani perawatan dan operasi di Jerman. Tubuh Ainun tak mampu lagi melawan tumor yang menyerangnya.

“Saya merasa bersalah. Saya bisa membantu orang lain tetapi tidak bisa menolong istri sendiri,” katanya pada Rosiana Silalahi saat menjadi bintang tamu acara gelar wicara Rosi di Kompas TV.

Kematian Ainun menyisakan kokosongan yang dalam bagi Habibie. Sebuah pukulan yang hampir-hampir tak bisa ia tanggung sendiri. Setiap hari selama 100 hari pertama, Habibie tak pernah absen ziarah ke makam sang istri tercinta.

Tapi kemudian Habibie menemukan jalannya untuk bangkit. Ia menulis kisahnya bersama Ainun dalam buku yang terbit dengan judul Habibie & Ainun (2010). Dalam waktu satu minggu setelah terbit, buku itu terjual sebanyak 5.000 eksemplar. Sebulan setelah dipasarkan, penerbit menggarap cetakan kedua sebanyak 50.000 eksemplar. Kisah itu juga lantas jadi inspirasi beberapa film roman yang tak kalah larisnya.

Habibie dan Pesawat Itu

Di masa berpacaran, Habibie kerap menjemput Ainun saat pulang dari tempat kerjanya di RS Cipto Mangunkusumo. Suatu kali ada seorang pasien anak yang menderita diare parah dan terlambat dibawa ke rumah sakit. Itu membuat Ainun harus lembur untuk menangani anak malang tersebut. Habibie sampai ketiduran menunggu Ainun.

Ketika pasien akhirnya bisa ditangani, Ainun mengeluh kepadanya. Tentang keadaan rumah sakit pemerintah, tentang stok obat yang kosong, tentang meningkatnya jumlah pasien anak. Keadaan rudin yang lazim di masa Demokrasi Terpimpin.

“Ini kenyataan yang saya hadapi setiap hari, Rud. Apa pesawat kamu bisa bantu?” kata Ainun serius, seperti dicatat Gina S. Noer (hlm. 245-246).

“Pesawat saya bisa melakukannya. Bisa bantu kamu,” jawab Habibie, yang di masa mudanya lebih akrab disapa Rudy, meyakinkan Ainun.

Mengenang Habibie tak akan pernah lengkap tanpa membicarakan renjananya terhadap teknologi. Sejak muda ia punya cita-cita membikin pesawat di Indonesia. Cita-cita itulah yang membawanya sampai berkuliah ke Jerman.

Habibie memulai studi pada 1955 di RWTH Aachen University, Jerman Barat dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Habibie menerima gelar diplom-ingenieur dari RWTH Aachen University pada 1960. Lima tahun kemudian gelar doktor-ingenieur dengan predikat summa cum laude diraihnya dari perguruan tinggi yang sama.

Setelah itu, sebagaimana ditulis Weda S. Atma dalam Kisah, Perjuangan, & Inspirasi B.J. Habibie (2017), ia bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, yakni Messerschmitt-Bolkow-Blohm. Habibie kerja di sana hingga tiba-tiba didatangi Ibnu Sutowo pada 1973. Ia membawa pesan khusus dari Presiden Soeharto yang memintanya pulang dan meneruskan karier di Indonesia.

Setahun kemudian Habibie memutuskan pulang. Soeharto lantas mendudukkannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Lain itu, Habibie juga dipercaya mengembangkan industri pesawat terbang lokal.

“Dari sini, lahirlah IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) yang merupakan pusat dari apa yang nantinya menjadi kompleks kerajaan besar Habibie dari BUMN berteknologi tinggi, yang mencakup aviasi, amunisi, elektronika, dan pembuatan kapal,” tulis Ricklefs (hlm. 632).

Melalui naskah bertajuk “Sophisticated Technologies: Taking Toot in Developing Countries” yang terhimpun dalam International Journal of Technology Management (1990), Habibie mengkonstatasikan bahwa bangsa ini harus melakukan lompatan-lompatan besar dalam “Visi Indonesia” yang bertumpu kepada riset dan teknologi.

Habibie yang ambisius punya target Indonesia yang semula dikenal sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri jika mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maka itulah sosok Habibie selalu dikaitkan dengan frasa yang sering meluncur dari mulutnya: hi-tech.

Pada 26 April 1976 Habibie mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan menjabat sebagai presiden direktur. Ia meneruskan kerja-kerja pengembangan tenologi pesawat terbang yang sebelumnya dirintis Nurtanio Pringgoadisurjo. Kala itu IPTN adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada 11 Oktober 1985 nama “Nurtanio” diganti dengan “Nusantara”.

Karyanya yang paling ikonik tentu saja adalah pesawat N250 yang kemudian dinamai Gatotkaca. Desain pertamanya mulai dirancang pada 1989 dengan kapasitas 50 penumpang. Purwarupanya dibangun pada 1992 dan akhirnya mengudara pertama kali pada 1995, bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-50.

Gatotkaca bukan pesawat sembarangan. Di masa itu, ia adalah satu-satunya pesawat turbo prob di dunia yang menggunakan teknologi fly by wire. Sayang sekali, krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada 1997 membuat IPTN kukut dan tak bisa meneruskan produksinya.

Toh Habibie di masa senjanya tak pernah kehilangan semangat untuk merancang pesawat baru. Laman Tempo menyebut, Habibie pernah memperkenalkan desain pesawat barunya R80 pada 2014. Konstruksinya masih merupakan pengembangan dari N250.

Orang bisa saja memperdebatkan segala sesuatu tentang Habibie. Soal ide-idenya atau kebijakannya sebagai menteri hingga jadi presiden. Capaiannya gagal atau berhasil adalah satu hal. Yang tak bisa dipungkiri: kenyataan bahwa Habibie adalah pionir penerapan teknologi tinggi di Indonesia.

Kini pionir itu telah melesat terbang menuju Yang Mahatinggi. Selamat jalan, Rudy.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id