tirto.id - Beberapa waktu lalu, ramai pemberitaan mengenai beberapa Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line yang memasuki masa pensiun. Masalah kemudian muncul terkait dengan pengadaannya, apakah akan tetap membeli kereta bekas pakai dari Jepang seperti biasanya atau membeli rangkaian baru yang dibuat oleh PT. INKA.

Setelah cukup lama menjadi polemik, Kementerian Perhubungan memastikan akan mendatangkan beberapa rangkaian KRL baru secara bertahap untuk menggantikan rangkaian yang pensiun, seperti dilansir kompas.com.

Ini merupakan masalah pelik lantaran KRL merupakan moda transportasi umum yang menjadi andalan masyarakat pekerja di Jabodetabek. Kita bisa tengok sendiri misalnya di KRL jalur Jakarta-Bogor yang selalu penuh sesak di jam-jam berangkat dan pulang kerja.

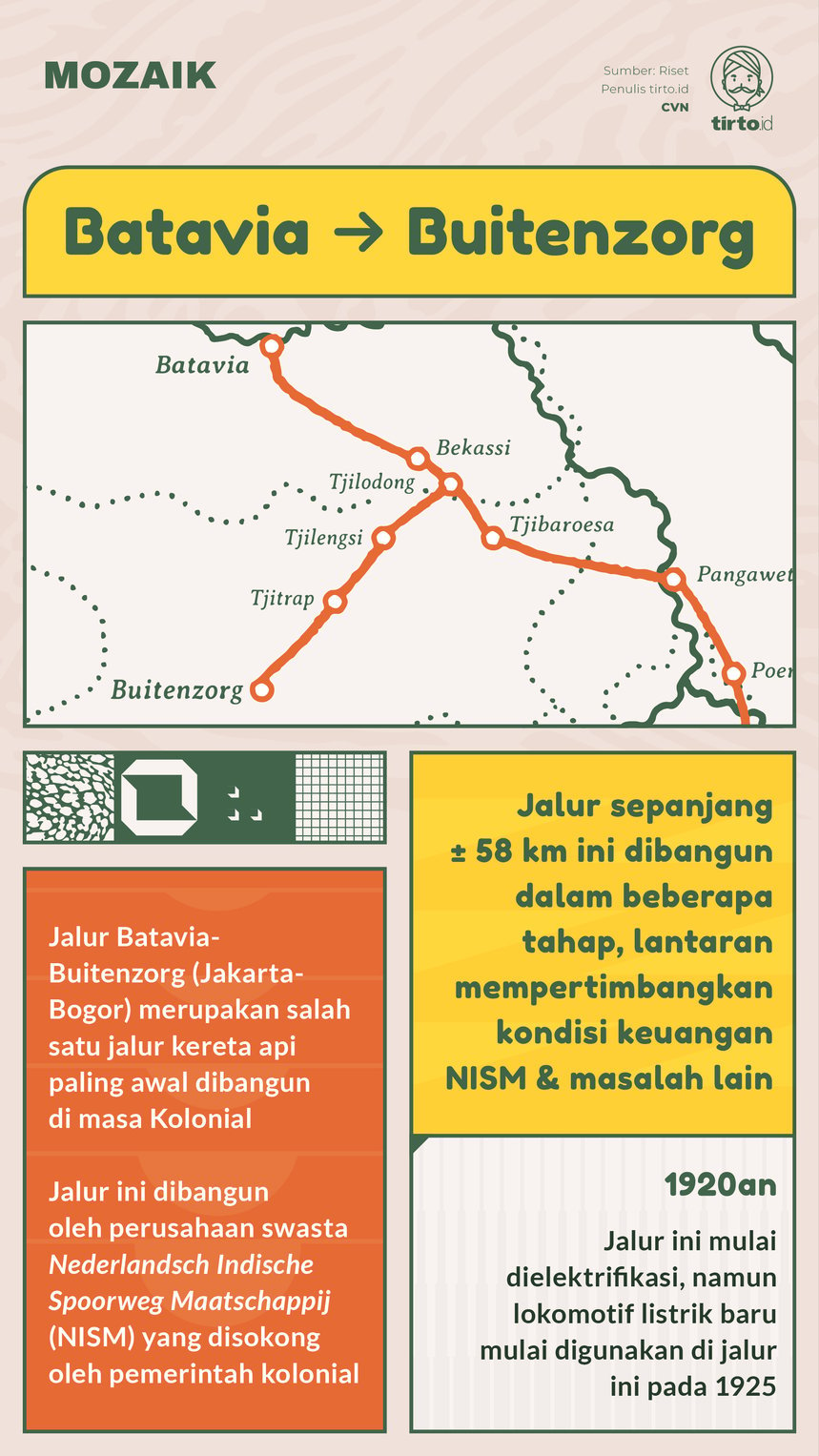

Ditilik dari sisi kesejarahan, jalur Jakarta-Bogor ini merupakan salah satu jalur kereta api paling awal dibangun di masa Kolonial. Jalur ini dibangun oleh perusahaan swasta Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) tak lama setelah jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden dibangun.

Pada dekade 1920-an, jalur Batavia-Buitenzorg mulai dielektrifikasi. Lokomotif listrik sendiri mulai digunakan untuk jalur ini pada 1925. Lalu, seperti apa perkembangan jalur komuter ini sebelum itu?

Masa Pembangunan

Selain mendapatkan konsesi untuk membangun jalur kereta api di Vorstenlanden, NISM juga mendapatkan konsesi untuk membangun jalur antara Batavia hingga Buitenzorg. Selain untuk distribusi hasil bumi dan perkebunan, pariwisata juga turut jadi pendorong pembangunan jalur ini.

“Di Buitenzorg juga terdapat istana peristirahatan dan kebun raya yang banyak dikunjungi para pelancong,” tulis Iman Subarkah dalam Sekilas 125 Tahun Kereta Api Kita (1992, hlm. 9).

Jauh sebelum adanya rencana pembangunan jalur kereta api Batavia-Buitenzorg, kedua kota itu sudah coba dihubungkan melalui air. Usaha itu tidak terlepas dari adanya saluran Oosterslokkan yang dibangun pada 1739 hingga 1753.

“Pada tahun 1739 pemerintah kolonial telah mengeluarkan izin pembuatan Oosterslokkan yang berfungsi untuk pengairan dan penangkutan barang dari pedalaman,” terang Restu Gunawan dalam bukunya Gagalnya Sistem Kanal, Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa (2010, hlm. 20-21).

Pedalaman yang dimaksud adalah daerah-daerah yang berada di sekitar aliran Oosterslokkan dari Buitenzorg hingga Batavia. Sayangnya, rencana itu tidak gagal terealisasi karena berbagai masalah.

NISM kemudian memulai pembangunan jalur kereta api pada paruh kedua 1869. Jalur sepanjang hampir 58 km ini dibangun dalam beberapa tahap. Langkah pentahapan ini diambil lantaran mempertimbangkan kondisi keuangan NISM dan masalah lain.

Meski ini proyek besar, NISM berusaha realistis. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, NISM juga sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan jalur Surakarta-Yogyakarta. Dengan anggaran cekak, NISM jelas tidak boleh gegabah.

Menurut Waskito Widi Wardojo dalam Spoor Masa Kolonial: Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Vorstenlanden 1864-1930 (2013), untuk mengatasi masalah cekaknya dana, NISM mengajukan pinjaman modal kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Untungnya, Pemerintah Kolonial menyetujui proposal pinjaman itu.

Berkat kucuran dana dari Pemerintah Kolonial, NISM dapat menyelesaikan pembangunan jalur kereta api Surakarta-Yogyakarta dan Batavia-Buitenzorg tepat waktu. Jalur Batavia-Buitenzorg sendiri mulai dibuka untuk umum pada akhir Januari 1873.

Meski begitu, NISM tidak bisa langsung merealisasikan keuntungan karena proses pembangunan bertahap yang diterapkan. Pada pertengahan 1872, NISM baru bisa menyambungkan jalur dari Stasiun Pasar Ikan ke Jatinegara. Kala itu, NISM menelan rugi sekira 4,2 juta gulden.

Kondisi baru membaik saat keseluruhan jalur tersambung pada 1873. Dalam tahun pertama pengoperasian jalur Batavia-Buitenzorg itu, NISM berhasil meraup untung dari pengangkutan orang dan barang.

“Pada tahun 1873 keuntungan yang diperoleh NISM berjumlah 205.297,575 gulden dari hasil pengangkutan 507.528 orang, 85.166 kg barang, 25.134 kg bagasi, 89.663 kg barang kiriman, 78.114 kg alat-alat berat, 85.436 barang dagangan, dan lainnya seperti hewan ternak,” tulis Tim Telaga Bakti Nusantara dalam Sejarah Perkeretaapian di Indonesia Jilid I (1997, hlm. 59).

Keuntungan yang diperoleh NISM terus meningkat hingga 1899. Pada 1910, jalur Batavia-Buitenzorg akhirnya dibeli oleh Pemerintah Kolonial melalui maskapai pelat merah Staatsspoorwegen (SS).

Pembagian Kelas dan Harga Tiket

Selama beroperasi di abad ke-19, NISM membagi gerbong penumpangnya menjadi 3 kelas. Pembagian kelas ini tentu saja diikuti pula dengan pembedaan fasilitas. Gerbong kelas I dan kelas II hanya dapat dinaiki oleh orang-orang tertentu, sedangkan kelas III khusus untuk orang-orang bumiputra biasa.

“Kelas I memiliki fasilitas yang dapat membuat penumpang menjadi nyaman. Kelas II, memiliki fasilitas yang lebih sederhana dan penumpangnya lebih banyak. Sedangkan kelas III dengan kursi yang tidak memiliki sandaran dengan penumpang yang berdesakan,” tulis Eliza Scidmore dalam Java the Garden of the East (1922, hlm. 50-51).

Di masa awal pengoperasiannya, NISM sudah menentukan harga untuk masing-masing kelas. Bataviaasch Handelsblad edisi 31 Desember 1872 mewartakan bahwa untuk dapat menikmati kenyamanan gerbong kelas I, penumpang Eropa, Timur Asing, dan golongan elite harus merogoh kocek sebesar 6,30 gulden. Kelas II dikenakan biaya sebesar 3.25 gulden, sedangkan kelas III sebesar 1.12 gulden.

Harga tiket itu dalam perkembangannya mengalami perubahan tergantung dengan kebijakan dari pejabat NISM. Jadwal keberangkatan kereta saat itu pun masih terbatas dan tidak ada perjalanan malam hari.

Lanskap Tropis yang Memanjakan Mata

Eliza Ruhamah Scidmore, pelancong sekaligus perempuan pertama yang tergabung dalam National Geographic Society, pernah menjajal naik kereta api Batavia-Buitenzorg ini pada satu kesempatan di tahun 1895. Dia mencatat bahwa perjalanan dari Batavia menuju Buitenzorg berdurasi sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Cukup lama untuk menilik panorama sepanjang perjalanan.

Di sepanjang perjalanan itu, Scidmore begitu menikmati lanskap tropis berupa warna coklat-merah dari tanah lapang yang ada di pinggir jalur kereta dan warna kehijauan dari sawah, perkebunan, dan pepohonan.

Dia juga dapat mengamati orang-orang yang sedang membajak sawah, beberapa anak kecil yang sedang bermain, dan sekelompok anak kecil yang sedang menyikat punggung kerbau seraya mengarahkan kerbau itu ke padang rerumputan. Scidmore juga mencatat soal rumah-rumah yang saat itu masih dibuat dari anyaman bambu atau gedek.

Menurut Scidmore, tiap kampung di sepanjang jalur Batavia-Buitenzorg punya tengara yang khas. Biasanya akan ditandai dengan kombinasi pohon kelapa dan pohon pisang lalu rumah-rumah berdiri berkelompok di bawah kedua pohon itu.

Kereta api kemudian berjalan perlahan dan berhenti saat memasuki peron stasiun di Depok. Scidmore banyak melihat pedagang langsung menyerbu peron untuk menjajakan buah-buahan kepada para penumpang. Selepas melewati Depok, udara mulai terasa dingin dan gunung-gunung yang tinggi menjulang mulai terlihat di kejauhan. Itulah tengara bahwa sebentar lagi kereta api telah memasuki Buitenzorg.

Pengalaman yang dicatat Scidmore itu tentu saja tak lagi bisa kita nikmati. Alih-alih menikmati “pemandangan” luar, penumpang KRL Jakarta-Bogor kini mesti berjuang untuk sekadar berdiri di tengah desakan ribuan penumpang lain.

Penulis: Omar Mohtar

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id