tirto.id - “Berbahagialah ia yang hidup sejalan dengan keutamaan dan terpenuhi segala kebutuhannya, bukan untuk sementara, melainkan selama-lamanya,” tulis Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, lebih dari 2300 tahun lalu.

Keutamaan (arête) itu mencakup keberanian, rasa keadilan, keugaharian atau temperance, welas asih, kehati-hatian, serta pelbagai tabiat lain yang dianggap mulia oleh masyarakat Yunani Kuno. Tiap-tiap butir kemuliaan itu, menurut Aristoteles, berada di antara dua kutub: keberlebihan atau ekses dan kekurangan. Manusia yang berani, misalnya, adalah manusia yang tidak tergesa-gesa sekaligus bukan pengecut. Adil ialah jalan tengah di antara mengambil atau memberi kelewat banyak dan mengambil atau memberi terlampau sedikit.

Kebutuhan, di sisi lain, tidak hanya meliputi makan dan minum dan seks dan tidur, tetapi juga kesehatan, harta, pengetahuan, dan persahabatan. Semua mesti terawat sepanjang waktu. Kebahagiaan—tujuan utama dan terakhir hidup manusia menurut Aristoteles, hanya mungkin dialami dengan cara menjalankan seperangkat keruwetan tersebut.

Darrin M. McMahon, sejarawan dari Florida State University, menulis dalam Happiness: a History (2006): “Bagi kebanyakan filsuf Klasik, kebahagiaan tak pernah semata-mata perwujudan rasa senang—yang membuat kita tersenyum, melainkan hidup yang dijalani secara mulia, hidup yang jelas mengandung banyak rasa sakit. Gambaran paling dramatis dari keadaan itu ialah pernyataan Cicero, pemikir dan negarawan Roma, bahwa orang yang bahagia akan tetap bahagia sekalipun terikat di rak penyiksaan.”

Tapi tentu tidak semua orang di masa lalu memandang kebahagiaan sebagai jalan kepahlawanan yang penuh duri. Sejumlah jejak dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa menyingkapkan kecenderungan lain: Happiness berasal dari hap, yaitu kata dalam bahasa Norse dan Inggris Kuno yang berarti peruntungan. Istilah arkaik heur dalam bahasa Prancis yang juga berarti peruntungan menjelma jadi bonheur, hoki atau kebahagiaan. Glück dalam bahasa Jerman bermakna kebahagiaan atau peluang. Dan dalam bahasa Persia, khoshali berarti perasaan senang, kesuksesan, atau nasib baik.

Seorang rahib dalam Canterbury Tales, kumpulan cerita klasik (abad ke-14) karya Geoffrey Chaucer, berkata: “Nasib berputar tanpa bisa kita duga, membantun manusia dari bahagia dan menjerumuskannya ke dalam derita/Roda nasib menentukan keadaan, dan dengan demikian, juga kebahagiaan kita.”

Mereka membayangkan kebahagiaan sebagai berkah murni: Mungkin turun dari langit atau bintang-bintang atau pohon salak, tapi jelas bukan hasil gesekan tangan manusia dengan gagang pacul. Pandangan itu, menurut McMahon, berjaya di kalangan umum hingga abad ke-17.

Berkat Pencerahan atau Aufklarung, kepercayaan diri umat manusia meningkat, dan bersamanya terjadi pergeseran yang dramatis: Manusia terdorong memperbaiki kualitas hidup, baik secara individual maupun kolektif, sonder berharap kepada yang gaib-gaib. Pertanyaan utama abad pertengahan yang bercorak klenik, “Bagaimana agar saya terselamatkan?” berubah menjadi “Bagaimana agar saya bahagia?”

Suara-suara dari zaman kita turut memperpanjang pembicaraan tentang kebahagiaan. Sebagian di antaranya berupa definisi “baru”: Keadaan ketika pikiran, perkataan, dan tindakan serba selaras (Mahatma Gandhi); sebuahkeluarga besar yang anggotanya saling mengasihi, akur, penuh cinta, dan tinggal di kota lain (George Burns); pistol hangat, dor! dor! (John Lennon, mengacu kepada seks dan kekerasan, dan mungkin juga pemakaian madat). Sebagian yang lain adalah petunjuk atau daftar syarat untuk mencapai kebahagiaan: Jangan kelewat peduli kepada orang lain (Albert Camus); meja, kursi, buah-buahan, dan biola (Albert Einstein); tinggal di desa, bekerja untuk rakyat, bersantai, dan berkasih-kasihan dengan tetangga (Leo Tolstoy).

Negara dan Kebahagiaan

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) menyatakan pencarian kebahagiaan sebagai satu dari tiga hak asasi, selain hidup dan kebebasan, yang dilindungi negara. Dalam naskah itu juga tercantum keterangan bahwa rakyat berhak membubarkan serta mengganti pemerintahan apabila pihak yang belakangan mencederai janji tersebut.

Ada perdebatan di kalangan ahli sejarah tentang kebahagiaan yang dimaksud Thomas Jefferson, sang penyusun naskah. Sebagian beranggapan bahwa “kebahagiaan” adalah eufimisme untuk “penumpukan harta” belaka, tapi ada pula pandangan bahwa maksud Jefferson ialah kebahagiaan pribadi, yang meliputi dan melampaui perkara kekayaan. Menurut McMahon (2006), Jefferson yakin bahwasanya pemenuhan kebahagiaan pribadi tidak bertentangan dengan kebahagiaan publik atau kolektif.

Pada 2011, Sidang Umum PBB menyetujui resolusi 65/309 yang menempatkan kebahagiaan sebagai agenda pembangunan dunia. Setahun kemudian, PBB mendirikan Sustainable Development Solutions Network (SDSN) sebagai tindak lanjut resolusi tersebut. Tim yang terdiri dari para ekonom, neurosaintis, dan ahli statistik yang disokong SDSN menerbitkan laporan kebahagiaan dunia atau world happiness report pertama pada 2012. Laporan itu diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan baru dalam penyusunan kebijakan publik.

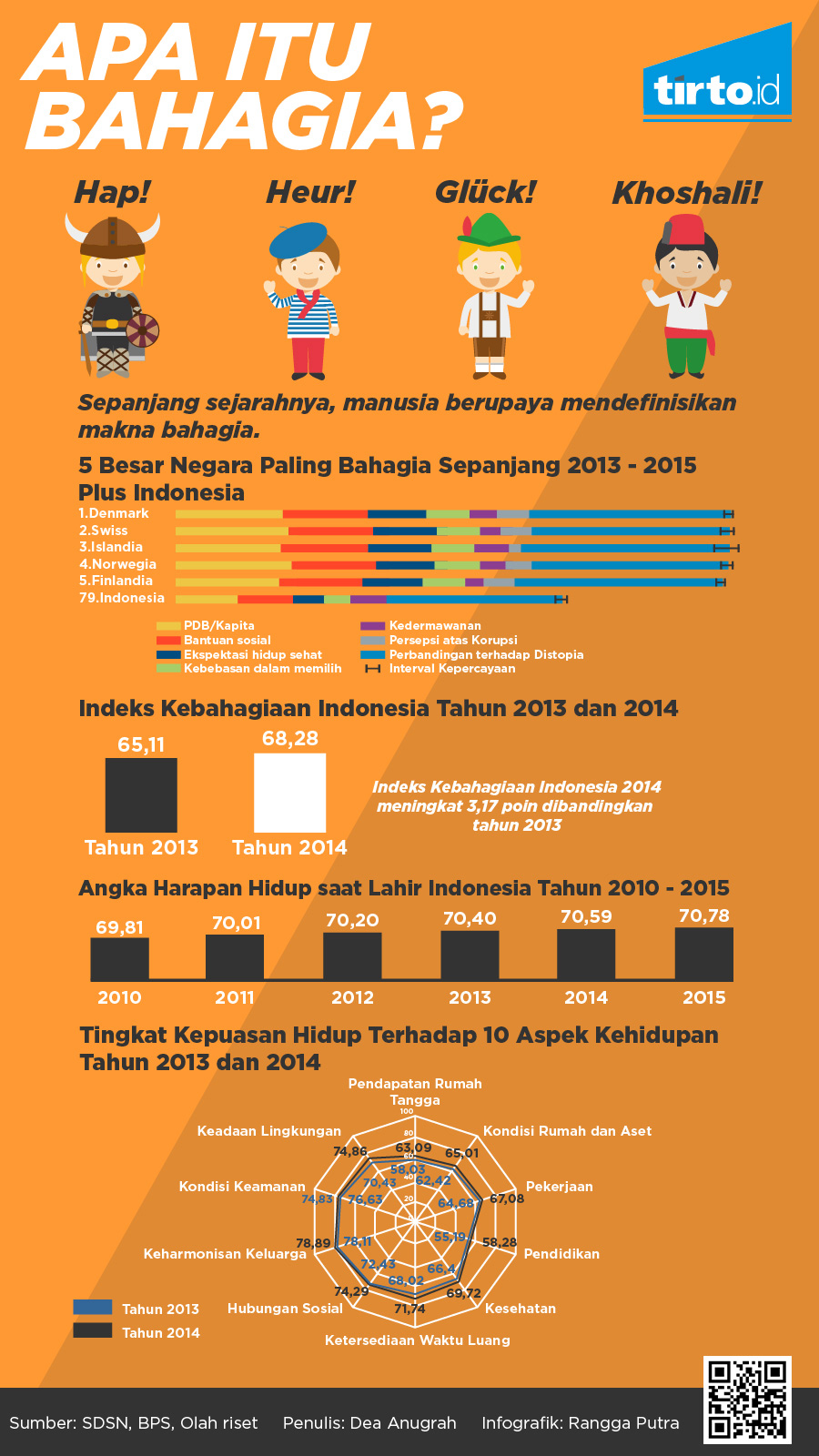

Pada 20 Maret 2016, bertepatan dengan Hari Kebahagiaan Sedunia, SDSN menurunkan laporan mutakhir yang merupakan olahan hasil survei di 157 negara dalam rentang 2013-2015, berikut nilai untuk tiap-tiap negara dan daftar peringkat. Tim melibatkan 3 ribu orang dari setiap negara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertalian dengan enam variabel: produk domestik bruto (PDB) per kapita, usia harapan hidup dalam keadaan sehat, bantuan sosial, kebebasan, kedermawanan, dan kebersihan dari korupsi. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan distopia, sebuah situasi anggitan yang tidak mengandung apa pun selain kesengsaraan. Distopia digunakan sebagai patokan atau benchmark. Semakin jauh keadaan suatu negara dari distopia, semakin besar nilai yang dihasilkan.

Peringkat pertama ditempati Denmark, negara Skandinavia berpenduduk 5,6 juta orang, dengan nilai 7,526 dalam skala 0-10. Denmark tidak termasuk 5 besar negara dengan PDB per kapita tertinggi atau 10 besar PDB pada paritas daya beli atau purchase power parity per kapita tertinggi, namun sistem bantuan sosial yang kokoh dan kebebasan luas yang dijalankan di negara itu, ditambah korupsi yang rendah, menjadikannya unggul dari Amerika Serikat (peringkat 13, skor 7,104) dan Qatar (peringkat 36, skor 6,375) yang, hingga taraf tertentu, ekonominya lebih besar.

Sejalan dengan peribahasa "terlalu aru berpelanting, kurang aru berpelanting" yang arif dan lokal, Indonesia berada di peringkat yang sedang-sedang saja, yakni nomor 79. Unsur yang paling tidak mencolok dalam bar kebahagiaan Indonesia (sebab tidak ada) ialah kebersihan dari korupsi. Boleh jadi, keadaan itu tersebab pengamalan sungguh-sungguh atas peribahasa lain, yakni "tertangguk pada ikan sama menguntungkan, tertanggung pada rangsang sama mengiraikan."

Indeks kebahagiaan adalah alat ukur "keberhasilan negara" yang lebih lengkap dan adil dibandingkan PDB, sebab turut memperhitungkan banyak aspek penting selain kesehatan ekonomi. Namun, tentu ia tak lepas dari kritik. Salah satunya datang dari Desmond Mushi dari The African Economist. Dalam tulisannya yang berjudul "Apakah Orang-orang Afrika Miskin tapi Bahagia?", Mushi menyatakan bahwa daftar peringkat dalam laporan kebahagiaan dunia menunjukkan korelasi yang menakjubkan antara kekayaan dan kebahagiaan. Sepuluh negara paling bahagia adalah bagian dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yang pada dasarnya merupakan kelab negara-negara kaya, sedangkan penghuni 10 peringkat terendah adalah negara-negara luar biasa miskin. Mengacu kepada kerumitan serta subjektifitas konsep kebahagiaan, Mushi menyatakan bahwa laporan tersebut berisiko menyesatkan.

Indeks Kebahagiaan Indonesia menurut Indonesia

“Pengukuran tingkat kebahagiaan ... semestinya dilakukan tiap negara begitu mereka mengejar tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan,” tulis Jeffrey Sachs, salah seorang editor laporan kebahagiaan dunia. “Kesejahteraan manusia memang perlu dirawat dengan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan upaya-upaya ekonomi, sosial, dan lingkungan.”

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan indeks kebahagiaan nasional untuk kali pertama pada 2013. Edisi terbarunya adalah hasil survei tahun 2014 yang diterbitkan sebagai berita resmi pada Februari 2015. Survei itu melibatkan 70.631 kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga dari seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan wilayah, komposisi responden di perkotaan dan pedesaan masing-masing 57,84 persen dan 42,16 persen, dengan jumlah responden laki-laki lebih banyak sekitar 1380 orang ketimbang perempuan. Tingkat pendidikan yang dominan adalah lulusan SD/MI (27,6 persen) dan SMA/SMK/MA (21,78 persen), sedangkan lulusan pendidikan tinggi 9,2 persen.

BPS menyatakan bahwa pendekatan yang mereka gunakan ialah tingkat kepuasan hidup. Terdapat 10 aspek kehidupan yang kepuasan atasnya mereka anggap esensial dan dapat mencerminkan tingkat kebahagiaan orang Indonesia, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keadaan rumah dan aset, keadaan lingkungan, serta kondisi keamanan.

Dalam skala 0-100, indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia adalah 68,28. Penyumbang terkecil untuk nilai rata-rata tersebut adalah pendidikan, dengan skor 55,28, sedangkan nilai terbesar, yaitu 78,89, disumbangkan oleh keharmonisan keluarga.

Barangkali, saat menuliskan baris-baris berikut: "Aku kira:/Beginilah nanti jadinya/Kau kawin, beranak dan berbahagia," sebenarnya Chairil Anwar tidak sedang berpikir tentang perkara cinta-cintaan, melainkan merenungkan sumber kebahagiaan saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Kawin, beranak, bahagia sudah.

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti