tirto.id - Antara 1960 hingga 1980-an, Ian Brady jadi penjahat paling ditakuti di Inggris. Ketika membunuh Lesley Ann Dowley (10 tahun), pemuda berusia 27 tahun ini merekam teriak dan tangis sang korban. Selain merekam, Brady juga memotret tubuh Downey dengan pose-pose provokatif. Jurnalis New York Times menyebut pose yang memperlihatkan mulut serta kaki korban yang terikat dengan istilah "gaya foto porno".

Foto-foto dan rekaman video disimpan dalam sebuah koper milik Brady dan Myra Hindley, kekasih yang setia membantu Brady dalam setiap aksinya. Sementara jasad korban dibenamkan ke dalam sebuah lahan sepi tak bertuan yang terletak di Saddleworth Moor, sebelah barat daya Inggris.

Total ada lima jasad yang dikubur di sana. Brady terbukti telah membunuh Eddward Evans (17 tahun), John Kilbride (12), Pauline Reade (16), dan Keith Bennett (12). Sebagian besar korban mengalami kekerasan seksual sebelum tewas.

Brady dan Hindley ditangkap setelah adik ipar Hindley, David Smith, melaporkan tindak kejahatan keduanya kepada polisi. Smith sebetulnya bukan sosok yang bersih. Sebelum memutuskan melapor, Smith bertugas membantu aksi kekerasan sang ipar. Karena tidak kuat melihat penderitaan korban, Smith memilih untuk menghadap polisi.

Jejak kekejaman duo Brady dan Hindley masih terlihat di meja hijau. Psikolog yang memeriksa kondisi mental terdakwa menyatakan bahwa dua sejoli itu sama sekali tidak menunjukkan rasa empati dan tak mau mengakui kesalahan bahkan di hadapan hakim.

Kasus Moors Murders—sebutan bagi rangkaian pembunuhan yang dilakukan Brady-Hindley—masih terus diteliti hingga beberapa dekade setelah kejadian. Pada 1986, New York Times melaporkan bahwa polisi kembali memeriksa lokasi penguburan korban guna memastikan tidak ada jasad yang terlewat. Francis L. Clines, jurnalis yang saat itu turun lapangan, menuturkan area tersebut selalu dikunjungi ratusan wartawan dan polisi setiap harinya.

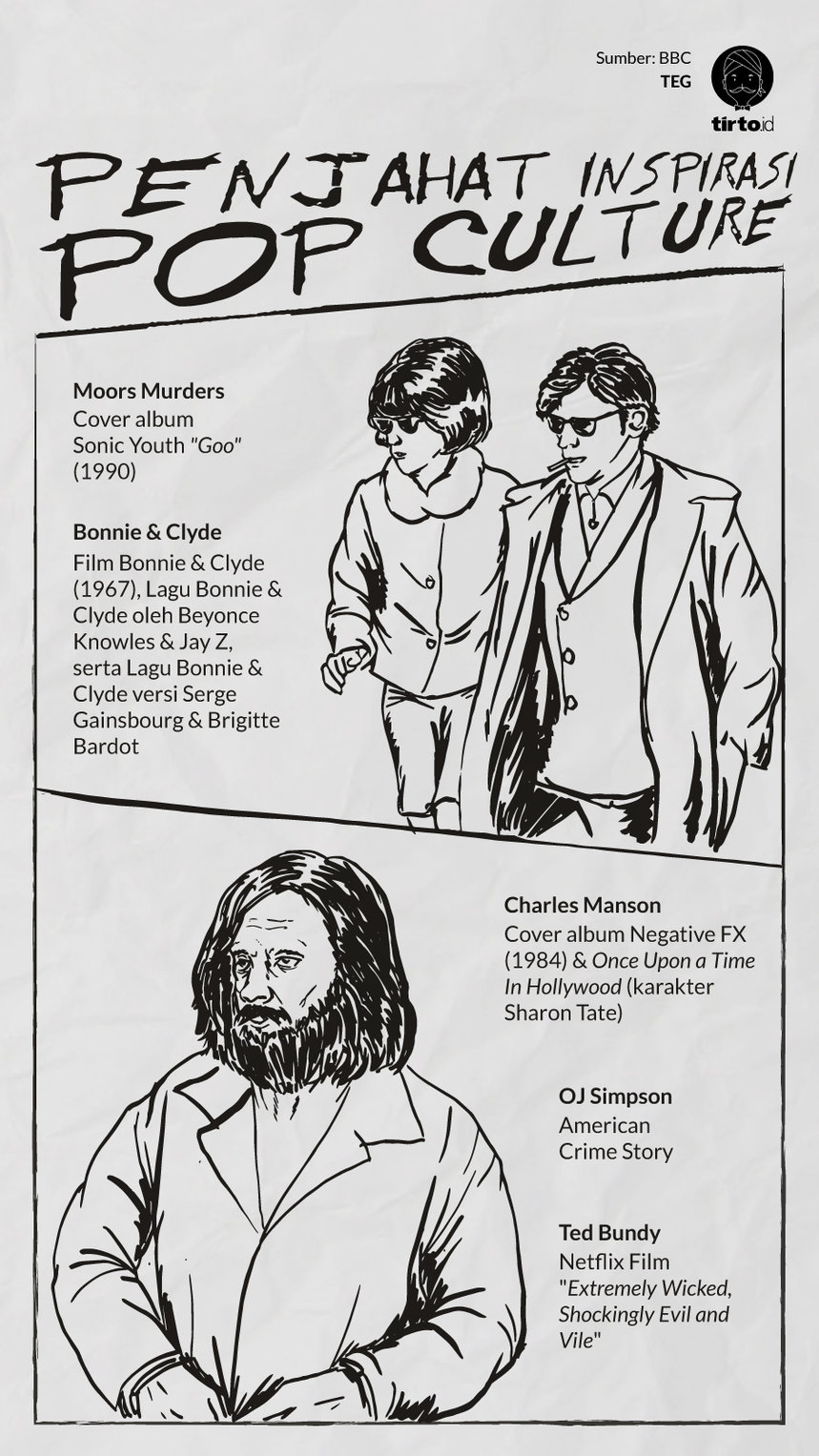

Gema Moors Murders berlanjut hingga awal 1990an dan menarik perhatian Raymond Pettibon, seniman muda California yang gemar membuat karya beraliran pop art dengan detail-detail nakal. Pada 1990, ia mendapat tugas mendesain sampul album band noise asal Amerika Serikat, Sonic Youth. Ia pun teringat potret David Smith dan Maureen Hindley di persidangan. Lalu lahirlah sebuah sampul album legendaris Goo (1990). Isinya: gambar potret yang dimodifikasi menjadi kartun itu. Di kemudian hari, Museum of Modern Art New York mengoleksi gambar tersebut. Potret pop art Smith dan Hindley tercetak pada kaus yang dipakai anak-anak muda penggemar Sonic Youth dan pecinta pop art sejagat raya.

Karya Pettibon hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa kasus kejahatan terutama pembunuhan senantiasa jadi kisah yang diminati publik dan diolah jadi produk budaya populer. Ironisnya, semakin sadis kisah kejahatan, semakin besar pula potensi untuk jadi barang laris di pasaran.

Contoh lain adalah Charles Manson, pria AS yang terobsesi jadi penyanyi tenar melebihi Beatles ini membunuh Margaret Tate—istri sutradara Roman Polanski—dan tiga orang kawannya. Manson yang melancarkan aksi pembunuhan bersama tiga orang pengikutnya tak segan menusuk-nusuk tubuh Tate yang tengah mengandung.

Kisah tersebut, catat Guardian, menginspirasi begitu banyak film dan tayangan dokumenter. Dalam beberapa bulan terakhir saja setidaknya ada tiga film baru yang terinspirasi dari kisah pembunuhan yang dilakukan Manson yakni The Haunting of Sharon Tate, Charlie Says, dan Once Upon a Time in Hollywood. Karya yang terakhir disebut disutradari oleh Quentin Tarantino.

Legenda hitam pria pemimpin sekte Manson family yang terobsesi mengobarkan perang ras di AS itu nyaris tak pernah surut selama lebih dari tiga dekade. Kisah tentang kejahatan Manson pertama kali tayang di layar kaca pada 1976 dengan judul Helter Skelter yang mengisahkan serba serbi pembunuhan Tate hingga proses peradilan.

Pada 1980an, produser film Alan Sacks berencana membuat film biopik Manson berjudul Manson!. Tapi film ini gagal diproduksi. Pasalnya, tidak ada aktor yang bersedia memerankan Manson karena menganggap peran tersebut bisa menghancurkan karier mereka.

Jeffrey Melnick, penulis Creepy Crawling: Charles Manson (2018), berpendapat bahwa kisah Manson sangat menarik perhatian karena kejahatan yang ia lakukan terjadi di kawasan elit Los Angeles, tempat tinggal para pelaku industri film Hollywood.

Kisah yang tak kalah besar adalah pembunuhan berantai terhadap 30 perempuan muda yang dilakukan Ted Bundy sejak 1974 hingga 1978. Pada 24 Juli lalu, Netflix merilis Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile, sebuahfilm yang berangkat dari kisah Bundy. Zac Efron, aktor utamanya, dipuji-puji para kritikus berkat permainannya sebagai Bundy.

Sebelum film Ted Bundy, Netflix pernah merilis serial yang sangat sukses di pasaran bertajuk Making a Murderer (2015) tentang Steven Avery, seorang yang dihukum penjara 18 tahun karena memperkosa dan membunuh seorang perempuan.Namun, Beberapa tahun kemudian, Avery terbukti tak bersalah.

Selain sukses di pasaran, Making a Murderer rupanya mampu menggerakkan massa. Quartz melaporkan bahwa tak lama setelah serial dirilis, 160.000 orang menandatangani petisi agar Avery dibebaskan.

“Tayangan yang terinspirasi dari kisah kejahatan nyata bisa berperan sebagai medium untuk mempertanyakan sistem keadilan dan penegakan hukum,” tulis Quartz.

Beberapa penjahat kelas kakap seperti Guy Fawkes memang dirayakan karena dinilai subversif. Fawkes berencana meledakkan gedung Parlemen Inggris, membunuh Raja James I, dan menaikkan seorang pemimpin beragama Katolik. Konspirasi yang berlatarbelakang sentimen anti-Protestan itu gagal. Fawkes dihukum mati. Bertahun-tahun kemudian, banyak kelompok dalam masyarakat Inggris dan Amerika mulai merayakan Malam Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap monarki Inggris.

Pada 1982, Alan Moore dan David Lloyd merilis komik berjudul V for Vendetta yang menampilkan sosok anarkis bertopeng Guy Fawkes yang melawan kediktatoran fasis Inggris di masa depan. Komik itu diangkat ke layar lebar pada 2005. Enam tahun kemudian, topeng Guy Fawkes muncul di tengah-tengah massa demo anti-Mubarak di Mesir dan para aktivis Occupy Wallstreet di AS. Sejak itulah Guy Fawkes, yang aslinya adalah seorang Katolik fundamentalis, dikenang sebagai "penjahat progresif".

Para kriminal politik sering dirayakan karena dianggap anti-otoritas. Tapi Bagaimana dengan kejahatan yang tidak politis?

Sejumlah pakar psikologi mencoba mencari tahu mengapa publik sangat menyukai tayangan kriminal yang terinspirasi dari kisah nyata. Profesor Psikologi Forensik Universitas De Sale, Katherine Ramsland, berpendapat bahwa jenis tayangan tersebut mampu memberi wawasan seputar pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Selain itu, tingkat kewaspadaan para penonton terhadap situasi di sekelilingnya juga akan meningkat.

“Kisah kejahatan membuat kita mengalami rasa gelisah dan takut yang bisa kita kontrol,” tulisnya dalam Psychology Today.

Sedangkan Profesor Psikologi York University, Robert Muller, berpendapat bahwa membicarakan ketakutan bisa membantu seseorang lepas dari rasa takut. Muller sepakat dengan pendapat psikolog Stanford University, Thomas Plante, yang menyatakan bahwa “sedikit bersentuhan dengan ‘pikiran-pikiran gelap’ mampu menghindarkan seseorang dari perilaku kejahatan. Ahli lainnya mengatakan bahwa tontonan bertema kriminalitas mampu memacu adrenalin para pemirsanya sehingga berdampak adiktif.

Pada 2002, Steven Spielberg merilis Catch Me If You Can yang diangkat dari kisah Frank Abagnale, seorang penipu kelas kakap yang kini membuka jasa konsultasi keamanan dan melatih para petugas FBI. Catch Me If You Can mendatangkan keuntungan sebesar nyaris tujuh kali lipat ongkos produksinya yang sejumlah $52 juta.

Kesempatan yang sama bukannya tak pernah hinggap pada sinema Indonesia. Karena, setidaknya, kita punya Edi Tansil.

Editor: Windu Jusuf