tirto.id - "Bagi wanita muda, Mas Nganten, sebenarnya tak ada kesulitan hidup di dunia, apalagi kalau ia cantik, dan rodi sudah tak ada lagi."

Petikan itu ada dalam novel Pramoedya Ananta Toer, Gadis Pantai. Novel tersebut mengangkat tema pernikahan anak bagi perempuan Jawa, yang sampai saat ini masih banyak terjadi.

Aturan-aturan konvensional yang masih berlaku di masyarakat, struktur sosial, beban ekonomi, dan perkara gender turut melengkapi motivasi terjadinya pernikahan anak. Padahal jika ditilik dari segi kesehatan, pernikahan anak di bawah umur rentan membahayakan perempuan. Tidak siapnya organ reproduksi dan mental anak perempuan dalam menjadi ibu berpengaruh besar pada jumlah angka kematian ibu (AKI).

Maisyarah, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, menceritakan ihwal perkawinan anak yang terjadi remaja-remaja daerah tempat ia menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah Tanjung Sari, Gunungkidul.

“Ini bukan cuma anak perempuannya lho, beberapa anak laki-laki yang tamat SMP sudah menggendong anak di sana,” kata Maisyarah.

Di desa itu, menurut amatannya, banyak yang tidak melanjutkan sekolah. Ada yang keluar kota untuk mencari pekerjaan dan sisanya tinggal di rumah. Remaja-remaja yang memutuskan untuk tinggal di rumah-lah yang berpotensi besar menikah muda. Bukan melulu karena tuntutan orang tua, beberapa di antaranya mengaku bahwa merasa terlalu santai jika tidak menikah.

“Para remaja tersebut sehari-harinya biasanya ikut membantu bertani di tanah orang yang di sana,” cerita Maisyarah.

Any Sundari, peneliti gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA turut mengkaji permasalahan gadis pantai dan pernikahan anak di daerah Gunungkidul.

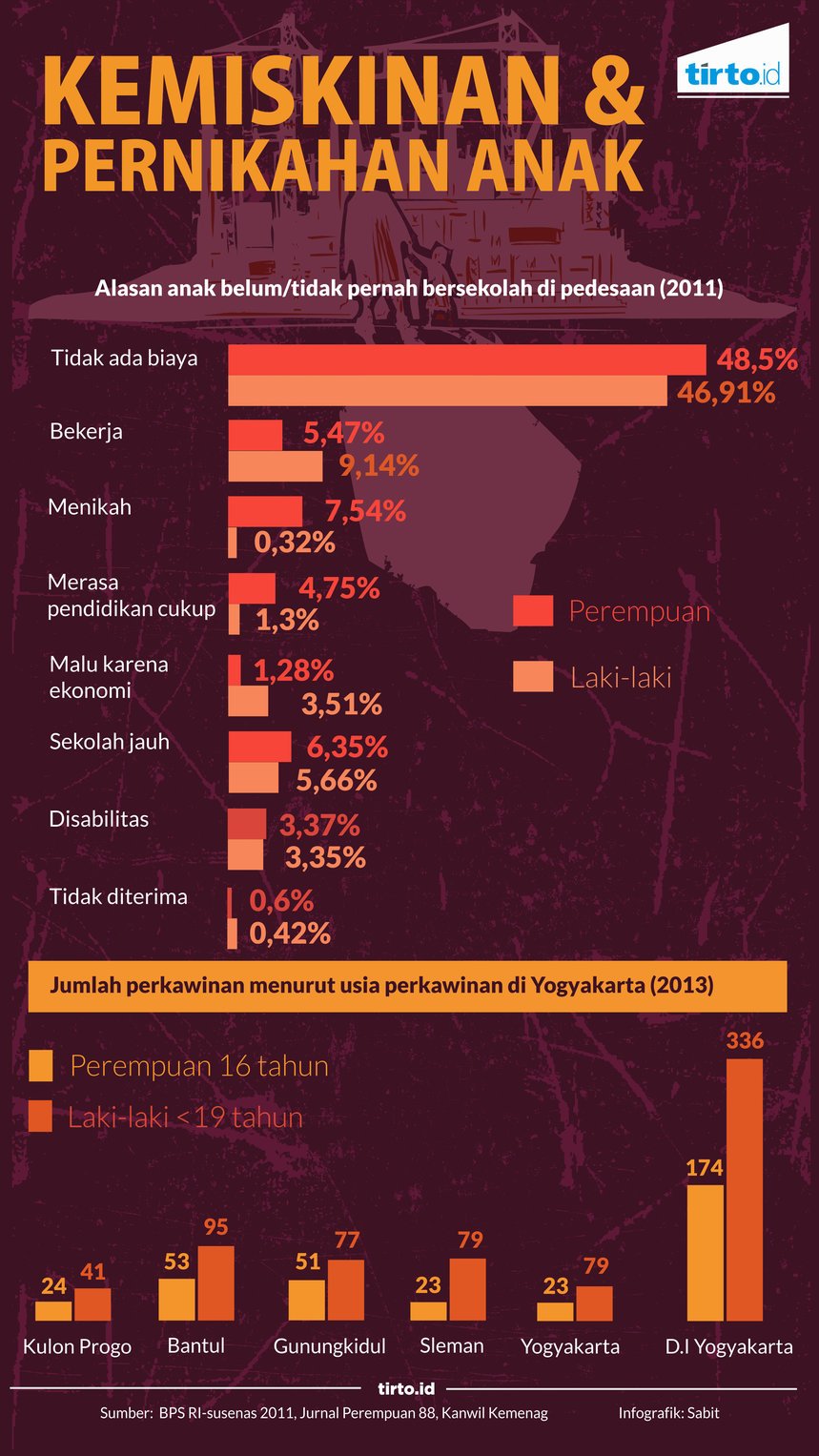

Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Perempuan, ia menyebutkan pernikahan anak banyak terjadi karena dilatarbelakangi kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta kebijakan yang belum diatur secara jelas.

Kemiskinan yang diikuti minimnya pendidikan di daerah-daerah terpencil ditambah dengan tafsir agama juga ikut melegitimasi pernikahan anak yang dulu pernah terjadi. Anda barangkali mengingat Syekh Puji, salah satu pemimpin pondok pesantren di Semarang, yang pada tahun 2008 menikahi gadis berumur 12 tahun. Ia beralasan pernikahannya telah sesuai dengan ketentuan agama dan direstui oleh orangtua, sampai akhirnya kasus ini berujung di meja kepolisian.

Aturan konvensional yang berlaku dalam tradisi sebuah daerah turut mendukung adanya pernikahan anak. Di Madura, ada kelaziman untuk menerima lamaran laki-laki yang pertama kali meminang. Hal ini juga yang menyebabkan sejumlah anak perempuan di daerah sana menikah dalam usia dini, bahkan di umur 12 tahun.

Dewi Candraningrum dalam “Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat,” menerangkan bahwa di Indonesia, anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak.

Kerentanan itu merupakan akibat dari beberapa faktor. Pertama, anak perempuan dari daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. Kedua, pengantin anak tersebut paling mungkin berasal dari keluarga miskin. Ketiga, anak perempuan yang kurang berpendidikan atau drop out dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.

Dari penelitian yang ia fokuskan di desa Cikidang, Sukabumi, diketahui bahwa penyebab utama pernikahan anak di sana adalah kemiskinan, akses yang buruk atas pendidikan, naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, serta akses yang buruk atas HKRS (Hak Kesehatan Reproduksi Seksual).

Sementara itu, pernikahan anak berkorelasi pada tingginya angka kematian ibu. Kondisi kandungan usia remaja dengan kondisi alat reproduksi yang belum siap secara normal dapat berpotensi mengancam nyawa ibu.

Berdasarkan data WHO, pada 2015 ada 126 ibu yang meninggal dalam 100.000 kelahiran bayi yang hidup. Angka ini masih termasuk tinggi jika dibandingkan dengan Singapura mencatat hanya 3 ibu meninggal per 100.000 ibu melahirkan. Jumlah itu kemudian disusul Malaysia 5, Thailand 8-10, lalu Vietnam sebanyak 50 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran.

Perkara pernikahan anak ini sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Sementara itu, dasar hukum mengenai perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, menegaskan seseorang baru dianggap dewasa setelah berumur 18 tahun.

Namun, peraturan tersebut banyak dilanggar, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Di beberapa daerah seperti desa Gedangsari, Gunungkidul, sampai membutuhkan aturan tambahan untuk menekan pernikahan anak yang tinggi di daerah ini.

Any Sundari mencatat dalam penelitiannya bahwa di kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, telah ada kesepakatan bersama (MoU) antarmasyarakat dengan pemangku kebijakan untuk membuat jejaring integrasi di tingkat kecamatan. Berbagai institusi, baik level sekolah, desa, puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan perempuan di level kecamatan bersepakat untuk mengakhiri pernikahan anak.

Penulis: Yulaika Ramadhani

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id