tirto.id - Tersebutlah sebuah kisah tentang pemuda bernama Hanafi. Dia bukan sembarang pemuda tersebab dua hal: berasal dari keluarga berada, juga berpendidikan. Dialah potret pemuda kosmopolit Indonesia di awal abad ke-20.

Hanafi boleh jadi Minang secara etnis, tapi dia berpikir laiknya seorang Belanda. Seorang pemuda yang telah mencicipi westerche beschaving—pranata Barat—dan merengkuhnya sebagai cara hidup.

Dia pun tak ingin setengah-setengah. Pertama sekali ia telah ia campakkan kehidupan lamanya sebagai orang Timur. Bercerailah ia dari Rafiah, perempuan yang dinikahinya karena perjodohan keluarga. Handelstransactie—transaksi dagang, demikian ia memandang perkawinan itu. Karenanya, tak sesuailah perkawinan itu dengan prinsip orang terpelajar, prinsipnya.

Habis itu menghadaplah ia ke pemerintah kolonial dan minta persamaan hak sebagaimana orang Eropa. Lalu menikahlah ia dengan seorang perempuan Belanda pujaannya, Corrie.

Tapi, bagi orang Belanda maupun bumiputra zaman itu, tentu saja pernikahan itu adalah sebuah keganjilan. Terutama, orang tidak serta-merta melihat Hanafi sebagai orang Barat. Sobat-sobat Belanda Corrie pun mengejek pilihannya menikahi seorang lelaki yang, betapapun terpandangnya ia di kalangan bumiputra, tetap lebih rendah dua level daripadanya.

Kehidupan pun jadi lebih runyam bagi mereka berdua. Tersisihlah Hanafi dari pergaulan orang Timur dan sekaligus tak mendekat sejengkal pun dengan kehidupan Barat yang dijunjungnya. Laiknya pepatah Minang “rasam minyak ke minyak, rasam air ke air”, sebuah jurang pun membentang di antara keduanya.

Lalu datanglah prahara yang kemudian memisahkan dua suami beristri itu. Corrie minggat ke Semarang dan wafat di sana tersebab wabah kolera. Sementara Hanafi yang hancur, pulang kembali ke Padang. Ia mencoba kembali kepada Rafiah, tapi gagal sebab ditentang keluarga si perempuan yang sudah terlanjur merasa dihinakan.

Merasa hidup begitu getir tiada guna, Hanafi memilih jalan sungsang menghadap Tuhannya: bunuh diri.

Kisah getir ini tersua dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muis. Pertama kali diterbitkan Balai Pustaka pada 1928, sekarang novel ini dianggap sebagai kanon. Editorial Balai Pustaka setelah kemerdekaan menyebut keunggulan novel ini terletak pada pilihan Abdul Muis “memenangkan” adat ketimuran berhadapan dengan westernisasi.

Agaknya pujian macam ini memang jadi patokan ketika orang membicarakan Salah Asuhan. Sebagaimana pula Zuber Usman dalam Kesusasteraan Baru Indonesia (1964, hlm. 44) yang menulis, “Demikianlah gambaran pemuda Indonesia pada zaman itu, jang dilukiskan oleh pengarang dalam sifat-sifat jang ada pada Hanafi, jang silau matahatinja pada permulaan berhadapan dengan kebudayaan Barat, jang digambarkannja dalam diri Corrie. Rapiah adalah lukisan kebudayaan Indonesia, jang diumpamakan sebagai berlian jang belum digosok.”

Akan tetapi, lebih dari sekadar gambar sosial sezaman, novel ini juga punya potensi lain sebagai biografi. Hal ini pernah ditengarai oleh Keith Foulcher, dosen Studi Indonesia di University of Sydney, Australia. Tentu saja, tidak semua hal yang ada dalam novel itu adalah biografi Abdul Muis, namun bisa jadi problematika yang di alami tokoh-tokohnya sedikit-banyak juga dialami oleh si pengarang.

"Analisis saya menunjukkan bahwa problematika gender dan rasialis dalam Salah Asuhan dapat dibaca dengan sangat jelas sebagai representasi metaforis dan imajinatif dari kerumitan pengalaman Abdoel Moeis sebagai intelektual nasionalis berpendidikan Barat dalam masyarakat kolonial pada masa novel itu ditulis dan diterbitkan,” tulis Foulcher dalam “Biography, History and the Indonesian Novel: Reading Salah Asuhan” yang terbit dalam jurnal Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde (2005, hlm. 251).

Pengalaman Getir Abdul Muis

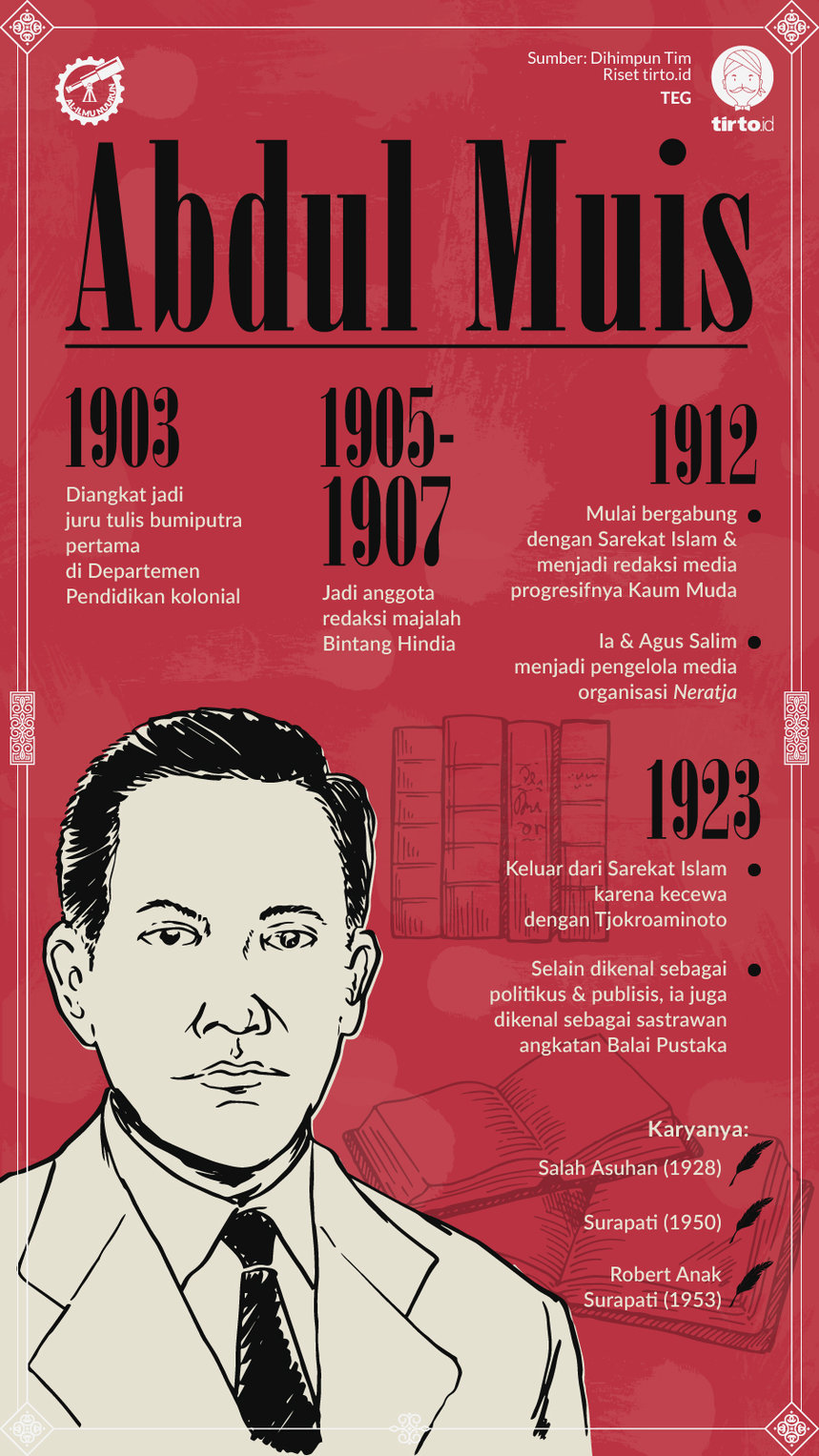

Ada beberapa versi soal tarikh kelahiran Abdul Muis. Yang paling memungkinkan dari sekian versi itu dan disebut dalam karya-karyanya adalah 3 Juni 1883. Sekolah formal yang diselesaikannya secara tuntas adalah Sekolah Eropa Rendah alias ELS.

Pada 1902, di usia 19, ia merantau ke Batavia dan meneruskan belajar di Stovia. Di sana jiwanya merasa bebas, lepas dari kungkungan aturan keluarga dan adat. Meski begitu, ia kini punya tantangan baru bersentuhan dengan kenyataan kolonial yang diskriminatif. Di kampung halamannya, Sungai Puar, Sumatera Barat, keluarganya termasuk dalam kasta terpandang. Sementara di Batavia ia dipandang rendah oleh orang Eropa kolot.

“Orang Barat datang ke mari, dengan pengetahuan dan perasaan, bahwa ialah yang dipertuan bagi orang di sini,” demikian refleksi Muis sebagaimana dikutip Azmi dalam biografi Abdul Muis (1984, hlm. 14).

Gara-gara itu, Muis jadi bandel. Di Stovia ia pernah protes atas aturan yang mewajibkan pelajar bumiputra berpakaian tradisional. Ia mempertanyakan larangan baginya untuk berpakaian gaya Eropa. Baginya itu diskriminatif.

Tak tahan, Abdul Muis akhirnya pilih angkat kaki di tahun ketiganya di Stovia. Tapi Abdul Muis juga punya alasan lain soal ini. Mungkin terkesan lucu, ternyata ia enggan melihat darah dan karenanya jadi malas ikut praktikum.

Dia masih beruntung karena tak lama usai cabut dari Stovia ia direkrut jadi juru tulis di Departemen Pendidikan dan Agama kolonial. Perekrutan itu berkat perkenan Mr. Abendanon—kepala Dinas Pendidikan yang dikenal sebagai penganut politik etik dan seorang liberal.

Di masa itu, jabatan Abdul Muis termasuk mentereng karena nisbi belum ada pribumi yang pernah jadi juru tulis di lembaga serupa kementerian itu.

“Konon, Abdul Muis merupakan orang Indonesia pertama yang yang menjadi klerk [juru tulis],” tulis redaksi Balai Pustaka di halaman biografi novel Surapati (2014).

Kerja di dinas pemerintah kolonial pun tak membuatnya lepas dari diskriminasi. Lagi-lagi ini membuat Abdul Muis muak. Pasalnya, gajinya ternyata lebih rendah daripada kolega Eropanya yang punya pangkat dan beban kerja yang sama. Mudah diduga, ia kemudian pilih keluar.

Menulis dan Masuk Sarekat Islam

Agaknya pengalaman diskriminatif itulah yang kemudian semakin memupuk kebenciannya pada kolonialisme Belanda. Maka Foulcher ada benarnya, pengalaman itu mengendap dan kemudian dituangkannya dalam diri Hanafi—Ia yang belajar dengan cara Eropa, punya status legal, dan bahkan menikahi seorang Eropa pun tetap saja dianggap liyan.

Tapi, sebenarnya protes Abdul Muis sudah pula disuarakannya jauh sebelum Salah Asuhan ditulis.

Sejak keluar dari Departemen Pendidikan dan Agama pada 1905, perhatian Muis mulai mengarah pada politik. Ia sempat bergabung dengan majalah Bintang Hindia yang biasa menerbitkan risalah-risalah politik. Ia kemudian benar-benar masuk ke gelanggang politik sekira 1912.

Kala itu ia sedang tinggal di Bandung dan kerja di surat kabar Preanger Bode. Lalu datanglah padanya utusan Sarekat Islam pimpinan Tjokroaminoto yang memintanya ikut merintis SI di Bandung. Bersamanya lalu ikut pula Wignyadisastra dan Suwardi Suryaningrat. SI Bandung lalu menerbitkan harian Kaoem Moeda sebagai corong aspirasi.

“Dengan kepandaian penanya, harian itu dengan cepat menarik simpati masyarakat. Kaoem Moeda cepat menjadi salah satu surat kabar berbahasa Melayu yang penting,” tulis Agus Widiarto dalam penelitian bertajuk Strategi Perjuangan Politik Abdoel Moeis dalam Sarekat Islam (1995).

Melalui koran inilah kemudian Surapati, karya fiksi pertamanya, terbit sebagai cerbung. Dilema pembauran atau pertentangan antara Timur dan Barat sebenarnya sudah kentara dalam karya ini. Simak misalnya dialog antara Suzanne—seorang anak tuan Belanda—kepada Surapati dalam novel ini (hlm. 22).

“Sebenarnya aku tak akan suka pula, jika engkau meninggalkan bangsamu sendiri. Yang ditinggalkan akan memperhinakan, bangsa yang dimasuki tidak akan menerimamu dengan ikhlas.”

Hanya saja, di masa itu Abdul Muis masih lebih intens bicara soal keculasan kolonialisme dan perlawanan politik. Karena itu, Surapati lebih intens mengusung semangat perlawanan daripada dilema psiko-sosial yang lebih matang seperti dalam Salah Asuhan.

Hingga novel Salah Asuhan terbit, Muis lebih mencurahkan waktunya untuk politik dan media. Pada 1918 ia terjun dalam Volksraad mewakili SI. Lain itu ia juga menjadi pemimpin harian SI, Naratja, bersama Agus Salim.

Sebagai aktivis politik ia banyak berkeliling dan berpidato di muka rakyat. Berkat perjuangannya itu ia sangat dihormati oleh oleh orang Sumatra. Berkat dia juga banyak pemuda yang terinspirasi untuk ikut berjuang melalui politik. Mohammad Hatta adalah salah satunya.

Dalam memoarnya Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi I (2011, hlm. 66-67) Hatta mengenang betapa ia terpukau oleh gaya pidato Abdul Muis kala berkunjung ke Padang pada 1918.

“Aku kagum melihat cara Abdul Muis berpidato. [...] Sampai saat itu aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat menarik perhatian dan membakar semangat,” katanya.

Hatta mencatat, di mana pun Abdul Muis pidato, selalu ada tiga pokok pikirannya yang diulang-ulang. Pertama sekali adalah soal ide pemerintahan sendiri bagi rakyat Hindia Belanda. Kedua, untuk mencapai mimpi itu, ia sangat percaya pada perjuangan parlementer melalui Volksraad. Kendati pun saat itu diakuinya, Volksraad belum mencapai standar yang dikenendaki. Ketiga adalah soal penghapusan penindasan oleh tuan-tuan Belanda.

“Cara ia menyebutnya itu begitu terasa sindirannya dalam jiwa tiap-tiap orang yang mendengar, sehingga di muka mereka tampak rasa keji terhadap si penjajah. Sebab itu, katanya, kita harus menuntut lenyapnya,” kenang Hatta.

==========

Sepanjang Ramadan hingga lebaran, kami menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia di paruh pertama abad ke-20. Kami percaya bahwa pemikiran mereka telah berjasa membentuk gagasan tentang Indonesia dan berkontribusi penting bagi peradaban Islam. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".

Editor: Nuran Wibisono