tirto.id - Isu golput (golongan putih) hampir tak mungkin tidak mencuat jelang pemilihan umum. Termasuk ajakan untuk absen dalam pemilihan umum presiden (pilpres) bulan April 2019, yang mendadak ramai di media sosial pada beberapa bulan yang lalu.

Penyebabnya adalah terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo. Penggagas golput disinyalir sebagai pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka kecewa karena Ma’ruf pernah menjadi saksi yang memberatkan Ahok, pasangan Jokowi selama memimpin DKI Jakarta (2012-2014), pada kasus penodaan agama.

Imbauan agar masyarakat tetap berpartisipasi dalam pilpres kemudian muncul dari peserta, pegiat, penyelenggara, hingga pengawas pemilu. Isu golput membesar bak bola salju, dan memunculkan kekhawatiran soal kemungkinan tingginya angka golput pada pilpres mendatang.

Kekhawatiran tersebut wajar, mengingat penggemar golput di Indonesia makin banyak dari pemilu ke pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat datanya (PDF) dengan mendasarkan golput pada pengertian tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tingkat golput pada Pemilu 1955 sebesar 8,6 persen, lalu turun menjadi 3,4 persen pada 1971. Istilah golput tercatat pertama kali muncul pada Pemilu 1971 tersebut. Merujuk laporan Tirto sebelumnya, gerakan golput dikumandangkan generasi muda, terutama mahasiswa, yang saat itu memprotes penyelenggaraan Pemilu.

Mereka mendeklarasikan gerakan ini pada awal Juni 1971, sebulan sebelum pemilu pertama Orba itu. Tidak ada partai politik yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka, termasuk Golkar. Ajakannya adalah untuk “menjadi penonton yang baik” selama rakyat mencoblos ke kotak-kotak suara.

Salah satu tokoh sentralnya saat itu adalah Arief Budiman. Ia tidak masuk lingkaran kekuasaan seperti aktivis 1966 lain. Pada dasarnya Arief menilai demokrasi telah dilanggar karena ada pembatasan jumlah parpol, pembentukan Golkar oleh pemerintah, dan ketidakbebasan dalam berserikat serta berpolitik.

Kelompok pemuda membuat semacam simbol golput bikinan seniman Balai Budaya. Bentuknya gambar segi lima hitam di atas dasar berwarna putih polos. Mereka kemudian memasang pamflet berisi simbol tersebut di sejumlah titik di Jakarta, dan benar-benar menimbulkan masalah pada pelaksanaan Pemilu 1971.

Selama era Orde baru, ada lima pemilu lain di mana tingkat golputnya awalnya stagnan, lalu naik. Tingkat golput pemilu 1977 dan 1982 sebesar 3,5 persen, naik jadi 3,6 persen pada pemilu 1987, naik jadi 49 persen pada pemilu 1992, dan pada pemilu 1997 menjadi 6,4 persen.

Di Pemilu 1999, atau yang pertama di era reformasi, angkanya masih naik sedikit ke 7,3 persen. Lonjakan signifikan hingga lebih dari dua kali lipat terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 1994. Tingkat golputnya mencapai 15,9 persen.

Angkanya menjadi 21,8 persen pada Pilpres 2004 putaran pertama, 23,4 persen di putaran kedua, dan rekor tertinggi pecah pada Pileg 2009 di mana tingkat golput mencapai 29,1 persen.

Pilpres 2009 mencatatkan penurunan menjadi 28,3 persen. Demikian juga Pileg 2014, di mana tingkat golput kembali ke kisaran 24,89 persen. Namun pada Pilpres 2014, pertarungan yang mengangkat Jokowi ke kursi kepresidenan, tingkat golputnya kembali naik drastis ke angka 29,01 persen.

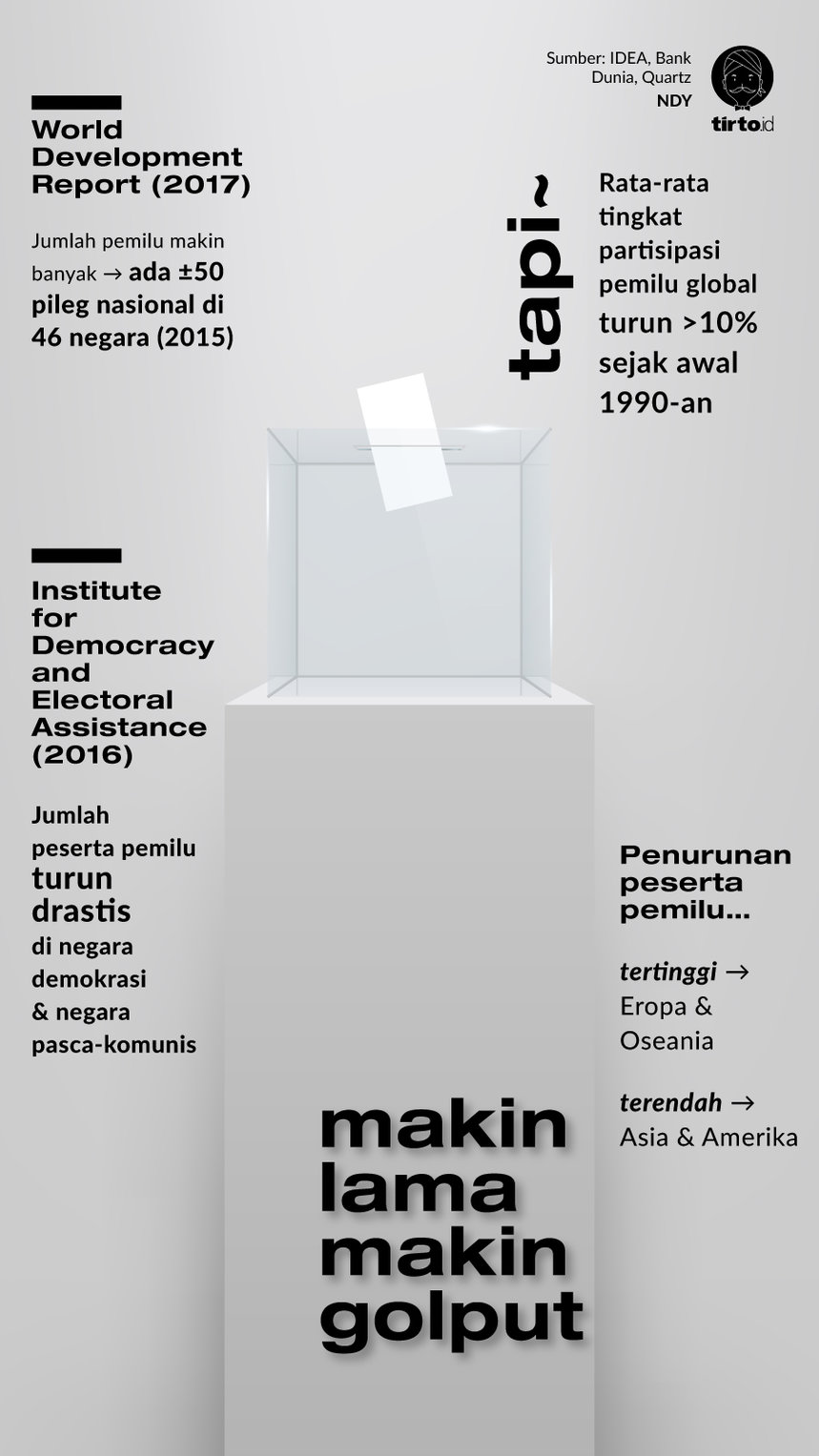

Indonesia tidak sendirian. Makin tidak bergairahnya orang untuk mengikuti “pesta demokrasi” memang sedang menggejala secara global. Beberapa lembaga menemukan membaca tren tersebut, terutama dalam beberapa dekade terakhir.

Laporan Perkembangan Dunia yang diterbitkan Bank Dunia pada tahun 2017 memaparkan partisipasi warga dalam pemilu di berbagai negara turun sebanyak 10 persen dalam 25 tahun terakhir atau sejak 1990, demikian yang dilaporkan Quartz.

Sejak 1990 pula jumlah penyelenggaraan pemilu terus naik. Terhitung pada tahun 2015, misalnya, terhadap hampir 50 pemilu legislatif tingkat nasional yang digelar di 46 negara di berbagai benua. Namun tingkat partisipasi warga ternyata mengalami tren penurunan selama periode tahun 1950 hingga 2015.

Pada awal dekade 1950-an tingkat partisipasi warga dunia dalam pemilu sempat hampir mencapai 80 persen. Ini pencapaian tertinggi sebelum berangsur-angsur turun. Pada akhir 1960-an angkanya sudah di kisaran 75 persen. Rata-rata ini bertahan hingga akhir 1980-an—masa keemasan ekonomi di banyak negara maju.

Mulai awal 1990-an tingkat partisipasinya mulai turun secara drastis. Rata-ratanya turun hingga kisaran 70 persen pada akhir 1990-an. Sepanjang 2000-an tren golput masih terus naik. Pemilu makin tidak diminati. Hingga pada 2015 rata-rata partisipasi pemilu global hanya di angka 65 persen lebih sedikit.

Pada 2016, Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menerbitkan riset berjudul Voter Turnout Trends around the World. Mereka menemukan bahwa jumlah negara yang mengadakan pemilihan parlemen langsung telah meningkat secara signifikan sejak 1990-an.

Di Eropa alasan utamanya adalah berakhirnya Perang Dingin yang merangsang proses demokratisasi di negara-negara bekas Uni Soviet. Demokratisasi di Afrika juga berkembang terutama sejak penerapan sistem multi-partai. Hanya ada sedikit negara yang kini tidak mengadakan pemilu, misalnya Brunei Darussalam, Cina, Arab Saudi, Vatikan, dan beberapa lainnya.

Terlepas dari pertumbuhan populasi pemilih global dan jumlah negara yang menyelenggarakan pemilu, IDEA mencatat jumlah golput justru naik sejak awal 1990-an. Hasil risetnya dengan demikian menguatkan temuan Bank Dunia.

IDEA melanjutkan jumlah pemilih global cukup stabil antara tahun 1940-an hingga 1980-an. Hanya ada penurunan sedikit dari 78 persen menjadi 76 persen selama empat dekade tersebut. Kemudian, memasuki 1990-an, angkanya tiba-tiba turun menjadi 70 persen. Trennya berlangsung hingga 2011-2015, di mana rata-rata pemilih global tinggal 66 persen.

Tren golput paling kentara di Eropa. Rata-rata pemilihnya turun dalam persentase yang paling signifikan dibandingkan di wilayah lain. Di Asia dan Amerika tren partisipasi pemilih tampak lebih stabil dari waktu-waktu. Namun tetap saja persentase di kedua wilayah tersebut jauh di bawah rata-rata pemilih global.

Afrika secara umum memiliki tingkat partisipasi pemilu terendah dalam tiap dekade sejak 1950-an. Namun perlu dicatat bahwa IDEA hanya memiliki data dari tiga negara pada 1950-an. Jumlahnya naik ke 10 negara pada 1960-an, 11 pada 1970-an, dan 16 pada 1980-an. Pada 1990-an, jumlahnya “meledak” menjadi 43 negara di Afrika yang menyelenggarakan pemilu legislatif nasional.

Kondisi yang sama terjadi untuk wilayah Oseania karena baru Australia dan Selandia Baru yang mengadakan pemilu pada 1940-an dan 1950-an. Pemilu baru ada di Papua Nugini mulai pertengahan 1960-an, dan tingkat partisipasinya juga masih rendah.

Di beberapa negara yang mewajibkan warganya memilih di pemilu, seperti Australia, golput adalah sesuatu yang asing. Dalam diskursus ilmu politik dan kenegaraan, golput berkenaan dengan kebebasan.

Mengutip pendapat mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dalam Hukum Online, golput di Indonesia bukan tindakan kriminal. Ia dianggap sah secara hukum karena dijamin Pasal 28 UUD dan Pasal 23 UU tentang HAM.

Pasal 28 UUD berisi apa-apa saja yang dianggap hak asasi tiap manusia. Pasal 23 UU HAM berisi: "(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Meski demikian, tren golput tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hitam di atas putih. IDEA menjabarkannya secara luas sekaligus kompleks. Ada yang didorong faktor sosio-ekonomi, yang berkaitan dengan ukuran dan stabilitas populasi, juga pembangunan ekonomi.

Ada faktor politik meliputi relevansi pemilu terhadap nasib seseorang, persepsi soal kebijakan negara yang akan berubah setelah pemilu, biaya kampanye pasangan calon (paslon), dan fragmentasi politik terutama dari jumlah partai yang bertarung.

Terkait aturan penyelenggaraan pemilu, faktor pendorong golput bisa terkait sistem elektoral yang berlaku dalam pemilu, hari diselenggarakannya pemilu, kewajiban mengikuti pemilu, syarat pemilih, dan perihal teknis lain tentang bagaimana panitia menjalankan pemungutan suara.

Di luar perkara yang sifatnya makro, IDEA menambahkan faktor-faktor individual seperti usia, tingkat pendidikan, dan ketertarikan politik warga. IDEA juga menggarisbawahi bahwa minat menggunakan hak pilih ditentukan oleh persepsi warga terhadap tingkat korupsi pemerintah, juga integritas penyelenggara pemilu.

Beberapa ilmuwan politik memberikan lebih banyak jawaban alternatif mengenai rendahnya tingkat partisipasi pemilu. Untuk konteks Indonesia, peneliti LIPI Sri Yunarti pernah menulis di Jurnal Penelitian Politik bahwa golput didorong oleh satu faktor yang disebut dalam riset IDEA maupun Bank Dunia: kepercayaan (trust) politik.

Kepercayaan tersebut merujuk pada lembaga-lembaga politik seperti partai politik, parlemen, lembaga eksekutif dan yudikatif. Tanpa kepercayaan, warga tidak bisa menaruh harapan pada lembaga-lembaga tersebut dan merasa tidak mempunyai kepentingan datang ke bilik suara.

Kepercayaan tidak bisa terbangun jika warga negara tidak puas dengan kinerja parpol yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan, lanjut Sri Yunarti. Hal ini selaras dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin yang berbincang kepada Tirto pada pertengahan Agustus 2017.

"Ancaman tingginya golput bisa saja diembuskan karena kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kandidat," kata Ujang.

Masyarakat merasa tidak benar-benar mampu memilih kandidat, lanjutnya. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang menggarisbawahi bahwa pengusulan capres-cawapres hanya bisa dilakukan parpol peserta pemilihan periode sebelumnya. Parpol yang bersangkutan pun mesti lolos aturan ambang batas.

"Rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengusulkan calonnya sendiri. Golput juga dipengaruhi karena sikap apolitis masyarakat. Padahal seluruh hidup dan kehidupan rakyat ditentukan oleh itu," kata Ujang.

Editor: Windu Jusuf