tirto.id - Pada 2017, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merilis laporan yang memuat daftar patogen yang perlu sesegera mungkin diperhatikan, khususnya bagi kalangan ilmuwan. Daftar tersebut antara lain: Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF), Ebola, Marburg, Lassa, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Nipah, Rift Valley fever (RVF), dan Zika.

Tak lama selepas laporan itu keluar, beberapa peneliti WHO kemudian memutuskan menambah satu virus lagi yang perlu diwaspadai: Disease X. Pada keterangannya, Disease X disebut sebagai “epidemi internasional yang serius dapat disebabkan oleh patogen yang saat ini tidak diketahui menyebabkan penyakit pada manusia.”

Professor Trudie Lang, sebagaimana diungkapkannya pada The Guardian, menyebut dengan munculnya Disease X, “negara-negara dunia harus sesegera mungkin memperkuat kemampuan penelitian,” terutama guna menghadapi berbagai penyakit baru yang disebabkan serangkaian virus yang belum pernah ada dalam sejarah hidup manusia.

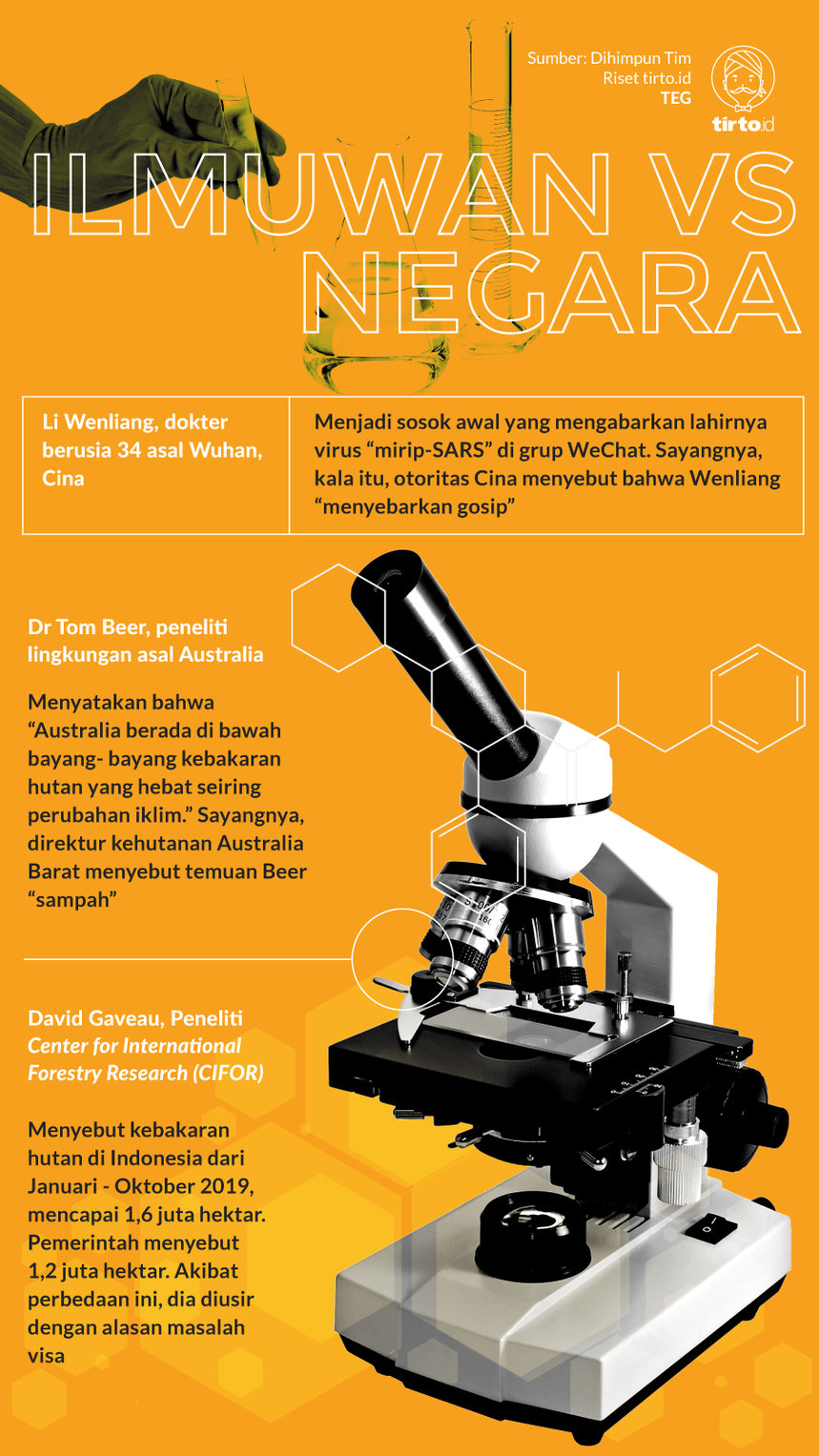

Temuan Dokter Li Wenliang

Hampir tiga tahun selepas laporan itu diterbitkan, tepatnya pada Desember 2019, seorang dokter di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, yang bernama Li Wenliang menemukan adanya virus baru dalam diri pasiennya. Ia menyebut penyakit itu “SARS-like virus” dan diduga mengarah pada kemunculan Disease X sebenarnya.

Disebut “mirip-SARS” karena gejala yang ditimbulkan sang pasien penderita virus aneh ini mirip seperti SARS. Namun, dokter Wenliang berkesimpulan bahwa pasiennya tidak terkena SARS. Yang mengkhawatirkan, sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara pada The New York Times: “saya yakin bahwa pasien yang mendatangi saya telah menginfeksi pula keluarganya.”

Pada 31 Desember 2019, di saat orang-orang hendak berpesta memperingati pergantian tahun, dokter Wenliang mengirimkan pesan peringatan melalui grup WeChat kepada masyarakat bahwa ada virus baru yang mengancam. Alih-alih bertindak mendalami virus mirip-SARS itu, banyak pihak justru mempertanyakan peringatan dokter Wenliang, termasuk otoritas Wuhan.

“Polisi percaya bahwa virus ini bukanlah SARS. Mereka yakin bahwa saya menyebarkan gosip dan mereka meminta saya mengakui telah melakukan kesalahan (diagnosis),” tutur dokter Wenliang. “Saya merasa dianiaya, tetapi saya menerimanya.”

Tak lama setelah menangani pasiennya tadi, dokter Wenliang juga tewas karena terinfeksi virus yang sama. Virus tersebut kemudian dikenal dengan beberapa sebutan: Virus Corona, Corona Wuhan, Coronavirus, hingga Covid-19.

Terlepas dari penyebutannya, hingga tulisan ini dibuat virus tersebut telah menyebabkan 2.626 orang meninggal, dan 79.707 orang menderita.

Sikap otoritas Cina yang menganggap dokter Wenliang hanya “bergosip” dikritik banyak kalangan. Dalam laporan berjudul “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, Cina” (PDF, 2020) yang disusun beberapa profesor dari Cina, menyebut lambatnya penanganan otoritas setempat menjadikan virus Corona berkembang pesat tak hanya di Asia, tetapi juga di berbagai penjuru dunia.

Otoritas yang Abai

Abainya negara dalam menanggapi peringatan dari seorang ahli, peneliti, atau ilmuwan sejatinya sudah kerap terjadi.

Pada 1952, misalnya, ketika Ratu Elizabeth II dan Winston Churchill berkuasa, London diselimuti “kabut pembunuh” berwarna kuning-cokelat yang muncul akibat ribuan ton asap batu bara belerang dan asap diesel. Kabut ini terperangkap di area seluas 30 mil oleh inversi suhu dingin dan lembab.

Atas kejadian tersebut, 4.000 hingga 8.000 warga London meregang nyawa akibat masalah pernapasan yang diderita karena menghirup asap, hingga kecelakaan lalu-lintas lantaran jarak pandang yang sangat minim.

Sebagaimana dilaporkanThe New York Times, musibah yang menimpa London tersebut sesungguhnya dapat dihindari jika saja empat tahun sebelumnya, ketika ilmuwan di Inggris memperingatkan masalah pencemaran udara, pemerintah mendengarkannya.

Di Australia, kasus yang sama juga terjadi. Sebagaimana diketahui, semenjak Juni tahun lalu hingga hari ini, terutama di wilayah tenggara, kebakaran hutan terus melanda Australia. Menurut laporan 9News, kebakaran hutan ini telah menghanguskan sekitar 17 jyta hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 6.500 bangunan: terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Salah satu penyebab kebakaran hutan demikian ganas lantaran terjadinya perubahan iklim dan hal tersebut telah diperingatkan Dr. Tom Beer, seorang peneliti lingkungan asal Australia. Sebagaimana diwartakan The Guardian, Dr. Beer yang bekerja di sebuah badan bernama CSIRO, diminta atasannya, Dr. Graeme Pearman, untuk mengetahui efek rumah kaca pada kebakaran.

Pada 1988, melalui paper setebal 745 halaman, Dr. Beer menyimpulkan bahwa “Australia berada di bawah bayang-bayang kebakaran hutan yang hebat seiring dengan adanya perubahan iklim.”

“Dalam paper itu, kami menemukan korelasinya bukan suhu dan kebakaran, tetapi kelembaban relatif dan kebakaran. Temperatur naik, semakin kering, dan kemudian api naik,” tutur Beer.

Ironisnya, Direktur Kehutanan Australia Barat justru menyebut temuan Beer hanyalah “sampah”. Dan karena sepuluh tahun selepas paper itu diterbitkan Australia baik-baik saja, maka temuan Dr. Beer dilupakan, sampai kemudian prediksinya benar-benar terbukti.

Sikap abai otoritas terhadap para ahli juga mengemuka di Indonesia pada 2019. Ketika itu, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) bernama David Gaveau menyebut bahwa 1,6 juta hektar hutan di Indonesia sirna akibat kebakaran yang terjadi antara Januari hingga Oktober 2019. Adapun pemerintah menyebut luas hutan yang terbakar “hanya” 1,2 juta hektar.

Akibat perbedaan data tersebut, Gaveau, yang telah bertugas selama 15 tahun di Indonesia, diusir dengan alasan klasik: visa.

Salah satu kisah ironis lain terkait abainya penguasa terhadap peringatan para ilmuwan dilakukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Sebagaimana dilansir BBC, Trump dengan menggelikan menyebut bahwa perubahan iklim “diciptakan oleh Cina untuk membuat manufaktur AS tidak kompetitif”.

Mengapa sikap abai otoritas tersebut kerap terjadi?

Sejatinya memang tidak ada jawaban tunggal mengapa hubungan antara ilmuwan dan penguasa seakan tak harmonis. Dalam kasus lambannya respons pemerintah Cina terkait peringatan virus Corona, Julia Belluz dari Voxmenulis bahwa hal itu disebabkan karena rumitnya sistem hierarkis di sana, terutama terkait informasi sensitif.

Itu pula yang menyebabkan 774 orang di Cina meninggal akibat wabah SARS pada 2003 silam.

Sangat mungkin Cina tidak menganggap serius omongan dokter Wenliang karena ia bukanlah seorang pejabat atau sosok yang otoritatif untuk memberikan informasi. Dalam kasus kebakaran hutan Australia, Dr. Pearman menyebut sikap abai negara itu terjadi lantaran kuatnya lobi perusahaan-perusahaan ke pemerintah demi mengamankan bisnis mereka.

“Saya akan menyalahkan sebagian besar pada lobi,” kata Pearman dilansir The Guardian. “Lobi itu sangat kuat di negara yang digerakkan oleh sektor sumber daya yang mencakup uranium, batu bara, dan gas, seperti Australia.”

Sementara pada kasus Trump, perubahan iklim yang disebutnya sebagai hoaks atau propaganda buatan Cina terjadi karena ia lebih melihat hal tersebut dari sisi politis, bukan moralitas. Josep Pinion, ahli strategi Partai Republik, menyebut bahwa Trump tidak berupaya menjadi presiden dari sisi (pecinta) lingkungan.

“Di Amerika, perubahan iklim bukanlah isu, jadi Trump tidak mengindahkannya karena ia hanya peduli soal kemenangan,” tegas Pinion kepada CNN.

Editor: Eddward S Kennedy