tirto.id - Yuliana Lantipo, seorang kawan jurnalis dari Papua, suatu siang berkisah tentang ubi yang menjadi makanan kegemarannya saat dia masih kecil. Ubi favorit Yulan –begitu saya memanggilnya— adalah ubi migmag dan ubi tamu’e, dua jenis ubi yang di tempat kelahirannya, distrik Kurima - Yahukimo, Wamena, Papua, sekarang sudah susah ditemukan.

Menurut Yulan, ubi migmag dan tamu’e sangat sedap disantap di pagi atau sore hari dengan teh hangat bersama keluarga. Yulan menjelaskan bagaimana ubi migmag sangat pas direbus atau dikukus, sementara ubi tamu'e akan mempunyai rasa khas saat dibakar dan kemudian terendam di dalam abu. Untuk rasanya, Yulan mengisahkan bahwa itu seperti saat kamu menyantap kuning telur ayam kampung rebus: jenis ubi yang berserat nan lembut, kering sekaligus manis.

Warga Kurima, atau Wamena pada umumnya, menurut Yulan, dulu mempunyai banyak penamaan ubi sendiri sesuai daerahnya. Penamaan-penamaan tadi karena banyaknya jenis ubi sebagai hasil bumi mereka dengan karakter dan kekhasannya sendiri. Namun fenomena sekarang, menurutnya, penamaan ubi seringnya hanya mengacu kepada warnanya saja.

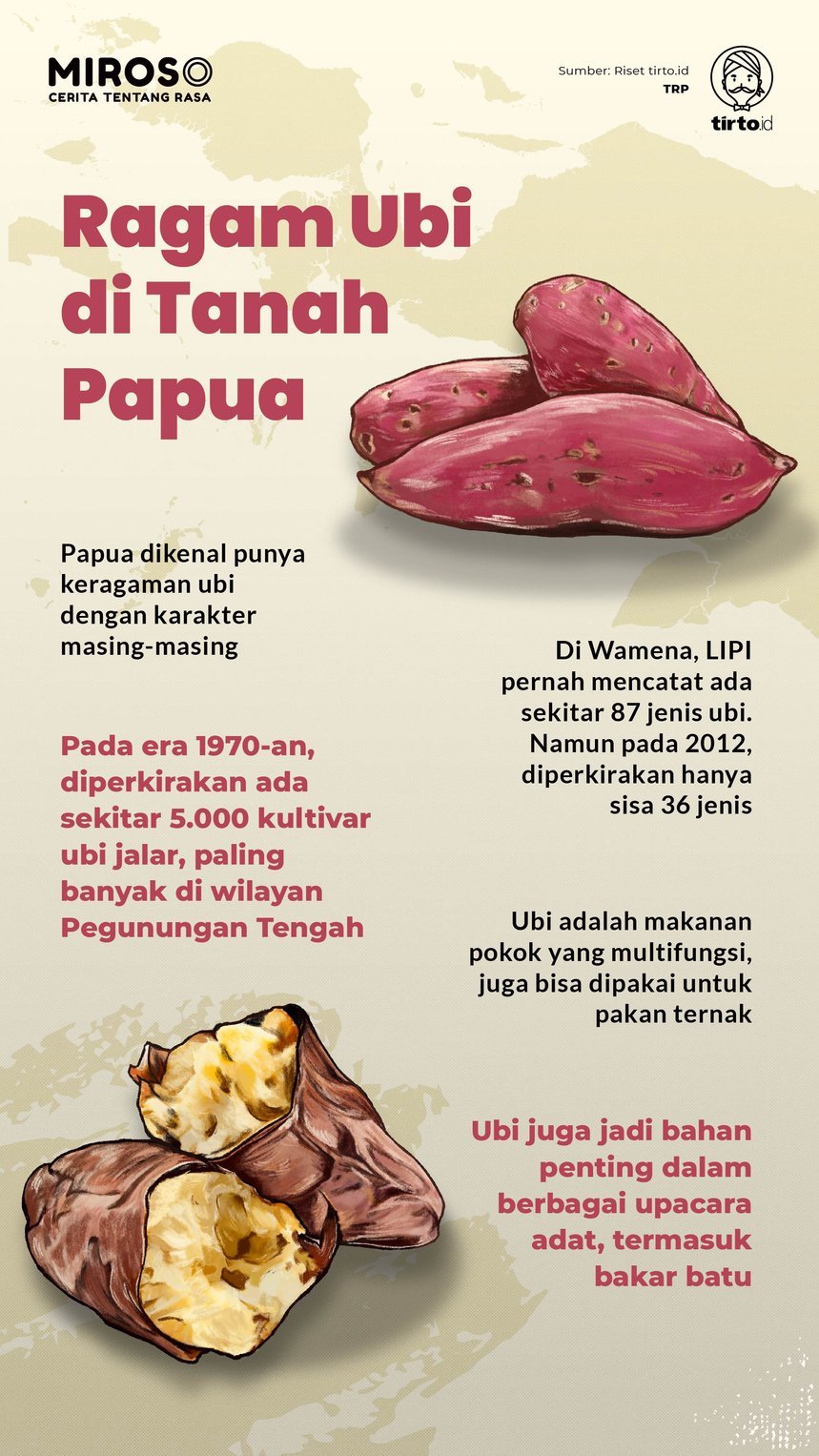

Keragaman jenis ubi yang disampaikan Yulan tadi beralasan, di tahun 70-an saja, tanah Papua ditaksir mempunyai kurang lebih 5.000-an kultivar ubi jalar dengan keragaman tertinggi terdapat di wilayah kawasan Pegunungan Tengah, Papua.

Yulan mengingat, terakhir menyantap dan menemukan ubi migmag dan tamu’e adalah pada 2009 silam. Sekarang harga-harga beberapa jenis ubi di pasar Wamena sudah mahal, karena banyak jenis varian ubi yang susah tumbuh kembali, entah karena hama, cuaca, atau karena faktor lain.

Dulu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pernah mencatat ada 87 jenis ubi di Wamena. Kemudian pada 2012, Dinas Pertanian Wamena dan Oxfam mengadakan pencatatan ulang. Hasilnya: hanya tersisa 36 jenis ubi saja.

Di Papua, ubi bukan hanya berfungsi sebagai makanan pokok terutama warga di daerah pegunungan. Namun ia juga multi fungsi untuk makanan ternak, hingga untuk acara adat seperti bakar batu. Penataan susunan makanan dalam bakar batu biasanya seperti ini: ubi ada di bagian paling bawah dan kemudian ditutup daun, ditimpa batu panas yang sudah dibakar, dan ditutup dedaunan lagi, lantas diletakkan sayuran dan daging.

Peran penting ubi di Papua jadi seperti ironi, ketika data Dinas Pertanian Jayawijaya mencatat terjadi penurunan produksi ubi dalam lima tahun terakhir. Dari 86.141 ton pada 2015, menjadi 75.904 ton pada 2020. Secara bersamaan produksi padi meningkat tajam: dari 171 ton pada 2015, menjadi 293 ton pada 2020, atau naik lebih dari 60 persen.

Yulan mengingat, dulu saat dirinya kecil di tahun 90-an, adanya beras di sebuah rumah seperti menunjukkan status sosial yang tinggi. Karena mereka yang mengonsumsi beras dan menanaknya menjadi nasi biasanya adalah para pegawai pemerintah, yang mendapatkan jatah khusus bulanan. Yang dirasakan Yulan saat itu adalah makan ubi seolah-olah dianggap lebih rendah dibanding beras.

Tanpa disadari, hal tersebut juga memengaruhi pola pikir di masyarakat. Setelah beranjak dewasa dan jadi jurnalis, dia punya banyak informasi tentang persoalan stigma antara ubi dan beras.

Namun suka tidak suka, kesadaran tentang pangan ini perlu waktu lama untuk kembali dipulihkan. Keponakannya, ujar Yulan, lebih memilih nasi untuk makanan pokok ketimbang ubi.

Nasib Sagu yang Tak Berbeda dengan Ubi

Yulan, meskipun lahir dan besar di daerah dataran tinggi Papua yang identik dengan ubi, juga sesekali mengonsumsi sagu, makanan pokok penduduk Papua yang biasanya berdomisili di dataran rendah atau daerah-daerah kawasan pantai.

Kegemaran Yulan adalah sagu yang diolah menjadi papeda, dipasangkan dengan lauk ikan dari danau Sentani, lalu ditambahkan sayur.

“Sa suka papeda yang panas, dibikin dadakan, itu memakannya bikin berkeringat ee,” ungkapnya.

Sementara untuk sayurnya, Yulan menggemari sayur paku atau juga sering dinamakan sayur pakis. Sayur tersebut juga mengingatkan santapan yang sering dilahap saat kecil dulu.

Yulan dengan bersemangat menceritakan soal olahan sagu yang tidak hanya menjadi papeda, tapi juga kue sinole yang terbuat dari sagu kering yang dicampur dengan kelapa dan gula merah.

Chef Charles Toto, seorang chef asal Papua yang sering dijuluki sebagai “Jungle Chef” karena proses memasaknya sering dia lakukan di dalam hutan dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitaran hutan, banyak berkisah soal sagu.

Chef Chato, begitu sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa filosofi pohon sagu seperti tanaman para dewa: setiap bagiannya bisa dimanfaatkan untuk sandang (daun sagu), pangan, dan papan. Sagu juga menjadi seperti parameter kesuburan tanah. Karena saat ekosisistem pohon sagu eksis, bisa dipastikan kawasan tersebut juga kaya dengan air.

Dalam beberapa kesempatan, chef Chato juga selalu menekankan bagaimana pentingnya hutan di Papua sebagai lumbung pangan lokal yang harus terus dijaga. Dalam perumpaannya, chef Chato menyebutkan bahwa;

“Hutan adalah pasar bagi orang Papua untuk berbelanja tanpa mengeluarkan uang," ujarnya.

Chato bilang bahwa sagu adalah bahan pangan makanan lokal Papua paket lengkap, karena selain karbohidrat yang didapat dari sagunya, penyantapnya juga mendapat protein dari ulat sagunya. Ulat yang saat dimakan langsung dalam keadaan segar terasa manis seperti leci.

Kepeduliannya soal sagu juga dia tuangakan dalam keresahan berbuah petisi di Change.org 2019 silam. Kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, chef Chato menulis;

“Kawan, melindungi sagu tidak hanya untuk kitorang saja. Namun untuk generasi masa datang, agar mereka dapat ikut menikmati kebaikan dan manfaat sagu, tak hanya mendengar cerita atau dongeng dari orang tua mereka nanti.”

Kekhawatiran Chato soal fenomena pergeseran sagu di Papua ini juga serupa dengan apa yang dikisahkan Ahmad Arif dalam buku Sagu Papua untuk Dunia. Menurut Arif, sagu yang telah menjadi tumpuan hidup orang Papua itu kini terus tergusur.

Hal ini terjadi utamanya karena pembabatan hutan dan alih fungsi lahan. Sagu juga makin ditinggalkan karena masyarakat telah bergantung pada bantuan raskin (beras miskin), atau yang sekarang beralih nama menjadi bantuan rastra (beras sejahtera). Ditinggalkannya sagu ini juga menjadi penyebab terjadinya kelaparan di Papua.

Persoalan kelaparan dan gizi buruk di bumi Cendrawasih ini juga tidak hanya sekali terjadi, dari laporan Kompas, semenjak tahun 1997 sudah lebih dari 10 kasus terjadi kelaparan di Papua dan Papua Barat. Ini ironis, mengingat Papua adalah tanah subur tempat sagu dan ubi menemukan rumah terbaiknya.

Nasib ubi dan sagu yang perlahan ditinggalkan untuk beralih mengonsumsi nasi dan mie instan, menjadi sebuah keprihatinan bagi banyak warga Papua. Yulan pernah bertanya kepada mamanya, kenapa ubi migmag dan ubi tamu’e sudah susah sekali didapatkan.

“Mungkin Tuhan sedang marah," kata sang mama.

Padahal warga Papua mungkin tak butuh dipaksa makan nasi. Hutan di sana tak usah pula dijadikan lahan penanaman beras. Biar sagu dan ubi yang sejak zaman nenek moyang jadi pangan lokal, dirayakan kembali sebagai makanan pokok. Seperti yang dibilang Slank di "Lembah Baliem" itu.

“Asal banyak ubi untuk kumakan, aku cukup senang..."

Penulis: Husni Efendi

Editor: Nuran Wibisono