tirto.id - Tanggal 10 September 2001, dalam sebuah acara kuis Who Wants To Be A Millionaire, pembawa acara Chris Tarrant menanyakan pertanyaan pamungkas kepada Charles Ingram.

"Apa sebutan untuk angka 1 yang diikuti oleh seratus angka nol di belakangnya?"

Ingram sempat kebingungan. Dia sempat berceracau bahwa dia tak yakin jawabannya, termasuk tidak pernah mendengar istilah googol. Ketika istilah itu disebutnya, terdengar suara batuk. Ingram mendadak optimistis. "Googol, googol. Saya rasa itu jawabannya, meski saya tak tahu apa itu."

Tak lama kemudian, mantan Mayor di Angkatan Darat Inggris itu mengepalkan tangannya ke udara. Senyum cerahnya menghiasi layar kaca. Jawabannya benar. Ia berhasil memenangkan hadiah utama satu juta poundsterling. Sayang seribu sayang, uang itu tak didapat. Sesaat setelahnya, Ingram dituduh berbuat curang dalam kuis tersebut. Namanya sontak sliweran di media dan menjadi buah bibir masyarakat internasional.

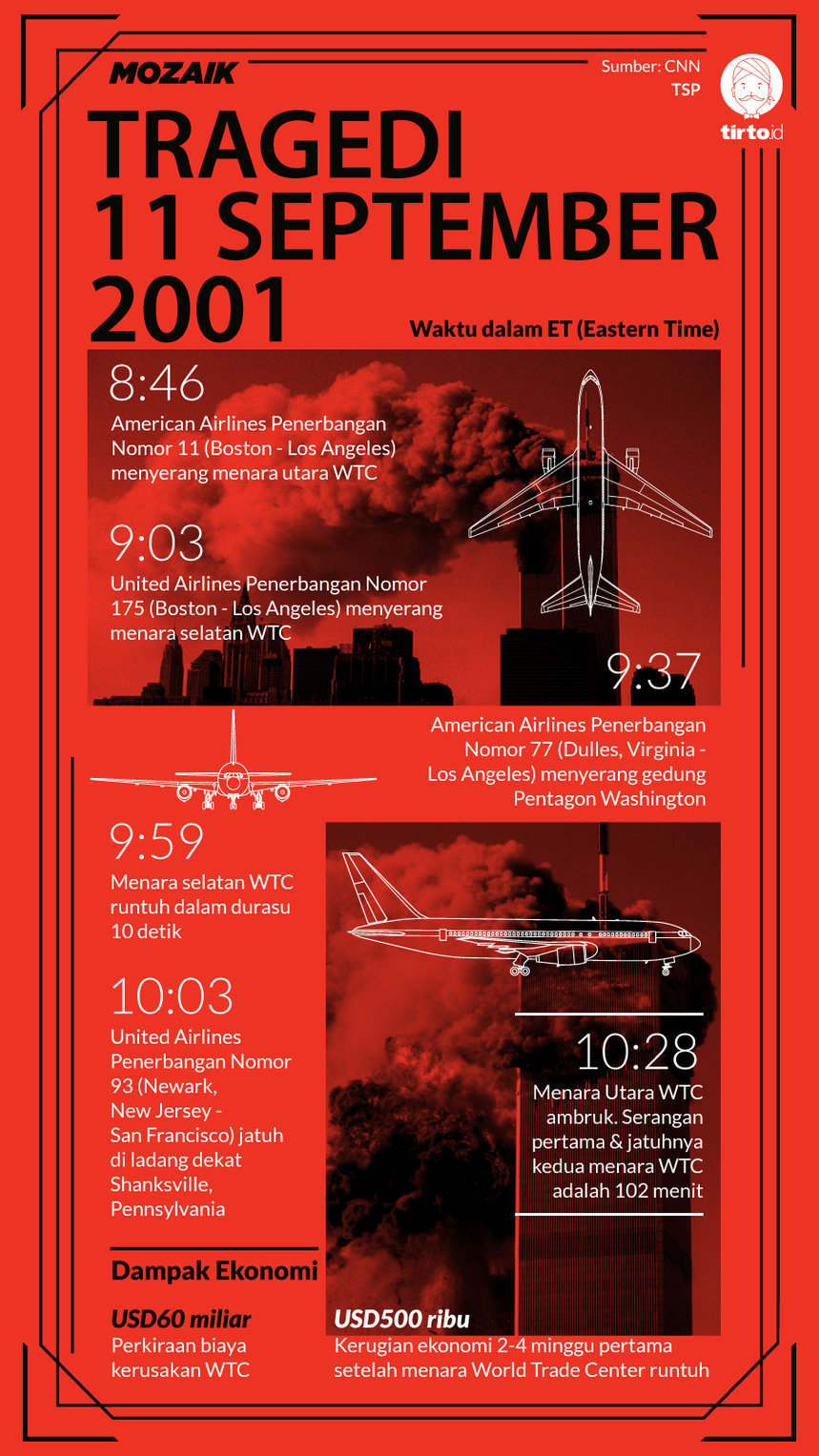

Siapa sangka sehari berselang, kasus tersebut menjadi sepi. Berita utama di media-media internasional yang awalnya menyoroti dugaan kecurangan yang dilakukan Ingram, menjadi fokus pada isak tangis warga Amerika Serikat. Siang itu, Selasa, 11 September 2001, serangan teroris meruntuhkan menara kembar World Trade Center (WTC) di kota New York.

Dua pesawat, American Airlines penerbangan nomor 11 dan United Airlines nomor 175, dibajak dan menabrak menara WTC itu. CNNmelaporkan, setidaknya 2.977 orang meninggal dunia. Sementara itu, di gedung pertahanan AS, Pentagon, 184 orang meninggal dunia setelah pesawat American Airlines nomor penerbangan 77 yang dibajak menabrak gedung itu.

Di Pennsylvania, 40 penumpang dan awak pesawat United Airlines nomor penerbangan 93 meninggal dunia ketika pesawat itu jatuh ke sebuah lapangan kosong. Diduga pesawat itu juga dibajak, namun penumpang dan awak kabin berusaha mengambil kontrol pesawat itu dari teroris.

Serangan teror 9/11, begitu kemudian tragedi itu dikenang, menjadi sejarah hitam tidak hanya bagi masyarakat Amerika Serikat tapi juga bagi seluruh warga dunia, terutama bagi mereka yang berada di Timur Tengah.

Perang Terhadap Teror

Beberapa waktu setelah serangan itu, tepatnya 20 September, Presiden AS George W. Bush mendeklarasikan perang terhadap teror dalam pidatonya di hadapan anggota kongres.

"Perang terhadap teror kita mulai dengan al-Qaeda, tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. [Perang] itu tidak akan berhenti hingga seluruh grup teroris yang memiliki jangkauan global ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan," tegasnya.

Sejak pidato itu, AS dan dunia berubah 180 derajat. Jurnalis Matthew Green mencatat, sebelum kejadian 9/11, AS secara resmi tidak terlibat dalam perang apapun. Negara itu juga tidak terlalu ketat mengawasi keamanan dalam negerinya. Bahkan, tulis Green, dulu warga AS tidak harus melepaskan sepatu mereka ketika melintasi personel sekuriti di bandara udara. Serangan itu telah mengubah total cara pandang pemerintah dan masyarakat AS terhadap keamanan, kewaspadaan dan privasi.

Senada dengan Green, akademisi Trevor Thrall dan Erik Goepner dalam esai "Step Back: Lessons for U.S. Foreign Policy from the Failed War on Terror", mengatakan, sebelum serangan 9/11, pemerintah AS memandang terorisme di dalam negeri sebagai sebuah masalah penegakkan hukum dan terorisme di luar negeri sebagai sesuatu ancaman yang jauh dari keseharian mereka.

Menurut dua peneliti dari CATO Institute tersebut, politik luar negeri AS kala itu tak fokus pada isu terorisme. Bahkan, ketika mereka memutuskan terlibat dalam aksi pemberantasan terorisme seperti pada kasus penyerangan kantor-kantor perwakilan mereka di Afrika, apa yang mereka lakukan sangat terbatas.

Segera setelah serangan 9/11, pemerintahan AS mengambil terorisme sebagai pilar utama kebijakan negara. Pemerintah AS pun mengeluarkan apa yang mereka sebut dengan strategi '4-D' untuk mencegah serangan teroris ke AS. Strategi 4-D itu adalah: to Defeat, to Deny, to Diminish, dan to Defend (mengalahkan, menolak, memperkecil dan mempertahankan).

Yang pertama adalah strategi mengalahkan organisasi teror dengan jangkauan global. Kedua, untuk menolak tempat-tempat dari organisasi-organisasi semacam itu beroperasi dan melancarkan serangan. Ketiga, untuk meminimalisir kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan aksi terorisme. Terakhir, untuk membela AS melalui pertahanan “proaktif” terhadap tanah air.

Akademisi Colint Flint dan Ghazi-Walid Falah, dalam jurnal berjudul "How the United States Justified Its War on Terrorism: Prime Morality and the Construction of a 'Just War'" berpendapat, reaksi yang dilakukan oleh pemerintah AS saat itu merupakan reaksi AS sebagai sebuah kekuatan hegemonik dunia.

Dalam pandangan mereka, AS sebagai negara hegemoni berusaha membangun retorika bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan inisiatif untuk mengantisipasi dan melindungi hak-hak asasi manusia. Ini yang kemudian menjadi landasan mereka untuk melakukan perang terhadap teror. Strategi 4-D pun pidato Bush di hadapan kongres adalah bagian dari retorika tersebut.

Perang di Seluruh Dunia

Kebijakan perang terhadap teror tidak berhenti hingga kepemimpinan Bush berakhir, melainkan terus berlanjut ke kepemimpinan Barack Obama, dan berlanjut ke Presiden Donald J. Trump. Dimulai dari Afganistan, operasi itu terus berkembang ke Suriah, Irak, Nigeria, Yaman, serta negara-negara lainnya seiring dengan malah semakin berkembang dan terus bermunculannya jaringan teroris.

Belum habis Al-Qaeda diberantas, ISIS kemudian muncul di Irak dan Suriah. Ini membuat AS terus bergerak melebarkan operasinya ke setiap sudut dunia di mana teroris disinyalir ditemukan.

Alhasil, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah AS pun terus menggelembung. Proyek The Cost of War yang dikerjakan oleh Brown University di AS mencatat, pengeluaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) AS naik lebih dari 15 miliar dolar sejak tahun 2001.

"Perang AS di Irak, Suriah, Afganistan dan Pakistan, serta peningkatan pengeluaran untuk keamanan dalam negeri dan departemen pertahanan, negara dan urusan veteran sejak serangan 9/11 telah menghabiskan lebih dari 4,3 triliun dalam dolar saat ini hingga tahun fiskal 2017," kata Neta Crawford, co-director dari proyek tersebut.

Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan pembayar pajak AS rata-rata telah menyetor 23.386 dolar untuk perang ini sejak tahun 2001. Tahun lalu, permintaan anggaran untuk operasi militer AS di Afganistan untuk tahun 2019 mencapai 46.3 miliar dolar.

Meski demikian, perang AS terhadap teror sepertinya hanya menjadi sebuah lingkaran setan. Dalam wawancaranya kepada Vox, penulis dan akademisi di Berkeley, Mark Danner mengatakan, AS dengan perang terhadap terornya telah terjebak pada perang tiada akhir. Semua itu karena perang terhadap teror sesungguhnya adalah perang terhadap konstelasi ide-ide bukan perang terhadap pasukan, sebut Danner. Ia menggarisbawahi, apa yang dilakukan AS hingga saat ini hanya membuat masalah teror menjadi semakin sulit untuk diselesaikan.

"Dengan menyatakan perang secara luas, bagaimanapun, kita mengelompokkan musuh-musuh kita di bawah satu panji dan dengan demikian menciptakan konflik terbuka tanpa musuh tertentu atau tujuan yang dapat dilihat," jelasnya.

Dalam penelitian berjudul "Terrorism Before and After 9/11 – A More Dangerous World?" Meagan Smith dan Sean M. Zeigler menegaskan fenomena itu. Mereka menemukan bahwa pasca 9/11, terorisme baik domestik maupun internasional menjadi jamak ditemukan di negara-negara dengan populasi Muslim yang tinggi.

Hal ini berbanding terbalik dengan sebelum tahun 2001, ketika negara-negara tersebut mengalami lebih sedikit terorisme. Mereka melihat bahwa kebijakan pencegahan terorisme – baik itu dilakukan oleh pemerintah negara setempat ataupun intervensi militer dari pihak barat – menimbulkan kemungkinan terpicunya lebih banyak aksi teror.

Mark Danner menyebut AS tidak memenangkan perang terhadap teror. Yang ada malah, AS kehilangan banyak wibawa dalam argumen mengenai hak asasi manusia dan tatanan dunia liberal.

Baginya, kesalahan terbesar AS dalam perang terhadap teror adalah ketika pemerintah AS mengirimkan sekitar 150.000 serdadu AS dalam Perang Irak. Danner mengatakan, hal ini hanya menghasilkan situasi yang kontra produktif.

"Pada akhirnya, Perang Irak memberi kita ISIS dan sejumlah krisis geostrategis lainnya," jelasnya. "Jadi, sama sekali tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesalahan terbesar [AS]."

Editor: Nuran Wibisono