tirto.id - Makassar bukan sebatas konglomerasi elite yang lahir dari tangan Jusuf Kalla. Juga bukan keramaian Pantai Losari di sore hari, maupun aksi tawuran di kalangan anak-anak muda yang sudah menjelma serupa budaya. Makassar, singkat kata, lebih dari itu.

Sejarah panjang tentang Kerajaan Gowa, kehebatan Sultan Hasanuddin yang senantiasa direproduksi dari masa ke masa, hingga anggapan bahwa wilayah ini merupakan wajah dari kemaritiman Nusantara merupakan elemen-elemen yang membentuk Makassar menjadi tak sekadar sebuah kota.

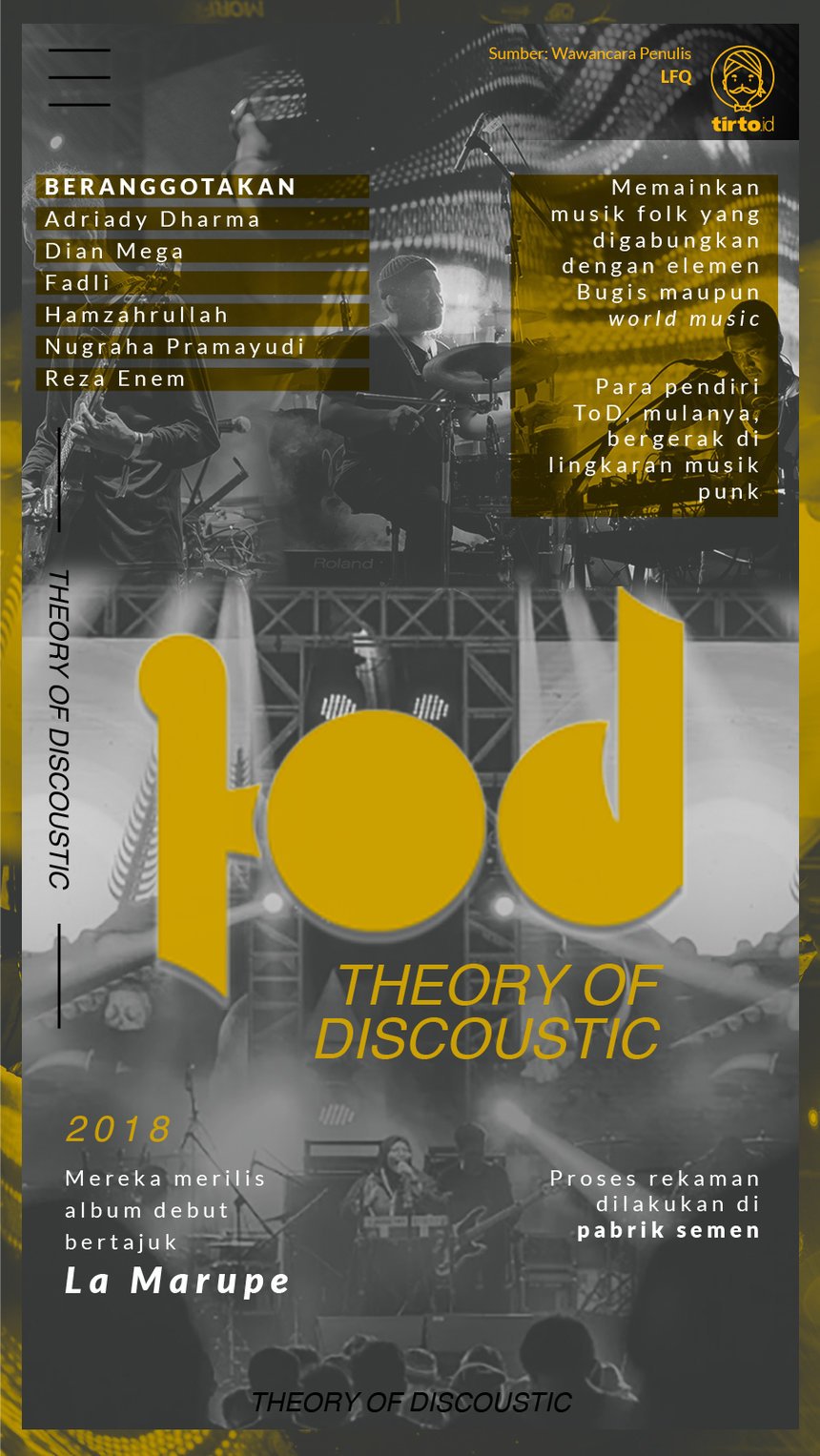

Fragmen itulah yang kemudian mengalir dalam setiap nadi kehidupan orang Makassar. Ia ada di spektrum sosial, politik, sampai seni. Dan ketika berbicara dalam konteks seni, terutama musik, Theory of Discoustic adalah representasi yang tepat untuk memperlihatkan betapa adiluhungnya keberadaan Makassar.

Dari Lingkaran Punk

Adalah editor saya, Nuran Wibisono, yang pertama kali mengenalkan saya kepada Theory of Discoustic. Waktu itu, mungkin sekitar pertengahan 2018, Nuran memperlihatkan saya CD rilisan Theory of Discoustic bertajuk La Marupe. Dengan begitu antusiasnya, ia menceritakan impresi yang diperoleh manakala mendengar keseluruhan komposisi yang termaktub dalam La Marupe.

“Folk yang ini beda. Musiknya otentik banget. Coba dengerin dan seketika [kamu] bakal kayak terbang,” terangnya berapi-api.

Saya tertarik dengan ajakan Nuran. Pasalnya, rekomendasi yang ia berikan tergolong jarang, mengingat selama ini ia masih terjebak dalam era kejayaan glam rock, dan satu-satunya album terbaik yang pernah dilahirkan ke muka bumi, menurutnya, adalah Appetite for Destruction milik Guns N’ Roses (1987).

Tak dinyana, perkenalan terhadap Theory of Discoustic membawa saya berkelana sampai Makassar, pada November 2018. Di Makassar, saya bertemu Zulkhaer Burhan, akrab dipanggil Bobhy, pemilik ruang baca alternatif bernama Kedai Buku Jenny.

Dalam sebuah perbincangan yang berlangsung hampir tiga jam, Bobhy, sebagaimana halnya Nuran, mengeluarkan pendapat serupa: Theory of Discoustic adalah potensi bernas yang dimiliki kancah musik arus pinggir di Makassar.

Eksistensi Theory of Discoustic sendiri punya benang cerita yang cukup menarik. Band ini berasal dari lingkaran pertemanan antara Reza Enem, Fadli FM, dan Nugraha Pramayudi yang terjalin sejak SMA. Mulanya, alih-alih berkubang pada folk, ketiganya justru berkutat di ranah melodic punk.

“Kami masih ngeband selepas lulus SMA, sekalipun kami kuliah di tempat yang berbeda. Barulah saat lulus kuliah, rutinitas itu berkurang karena Fadli harus bekerja di Kalimantan,” ungkap Reza, saat dihubungi Tirto (27/12).

Antusias bermusik kembali bergelora manakala Fadli pulang dari perantauan. Di fase ini, mereka memutuskan masuk studio untuk sekadar jamming. Anggotanya pun bertambah dengan masuknya Dian Mega Safitri, Adriady Setia Dharma, serta Hamzahrullah.

Secara musikalitas ada pula pergeseran: punk ditepikan dan mereka beralih dengan folk. Reza mengungkapkan bahwa pilihannya atas folk dilandasi keinginan untuk “memuaskan hasrat bermusik dengan warna lain,” di samping kehendak “memainkan musik yang [mencitrakan wajah] Makassar.”

Pilihan mereka nyatanya tak salah.

Komposisi Narasi Bugis dan Tradisi Ketimuran

Proses kreatif Theory of Discoustic berasal dari ide enam kepala di dalamnya. Masing-masing personel punya kontribusi yang penting untuk membentuk musik Theory of Discoustic.

Pada 2013, mereka merilis album pendek bertajuk Dialog Ujung Suar. Album ini memuat dua komposisi: “Teras Khayal” dan “Bias Bukit Harapan”. Tak lama berselang, Theory of Discoustic kembali melepas album yang diberi judul: Alkisah (2014). Empat balada, dari “Lengkara” hingga “Satu Haluan”, mengisi album tersebut.

Dua album pendek kiranya cukup menjadi modal Theory of Discoustic untuk menapaki fase berikutnya: album panjang. Namun, upaya ke sana tak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu sekira dua tahun bagi mereka guna merampungkan keseluruhan materi.

Yang menarik, dalam penggarapan album itu, Theory of Discoustic mengambil pendekatan tak lazim dengan keluar dari studio dan memilih sebuah pabrik semen sebagai tempat rekaman (field recording).

“Selama empat hari, kami bener-bener hanya berfokus untuk menggarap ini. Urusan lain ditepikan terlebih dahulu, termasuk soal pekerjaan,” kenang Reza.

Tentu ada konsekuensi yang mesti dihadapi Theory of Discoustic tatkala merekam materi album di luar studio. Misalnya, genset yang tiba-tiba mati di tengah proses rekaman. Meski demikian, tantangan semacam itu berhasil dilewati dan tak menganggu jalannya pembuatan album mereka.

Segala kesulitan yang dihadapi di pabrik semen, pada akhirnya, terbayar tuntas dengan hasil album yang mengesankan. La Marupe, demikian tajuk album itu, sukses mengejawantahkan visi kreatif Theory of Discoustic. Delapan lagu di dalamnya adalah bukti yang sahih.

Nomor “Tabe” menjadi semacam lagu pengiring ritus suci kerajaan, dengan lantunan vokal serta bunyi gitar yang aduhai. Sementara “Makrokosmos” mengajak Anda untuk berpetualang ke langit angkasa lewat deru perkakas elektronik yang membahana. Kemudian bila Anda membutuhkan teman perjalanan untuk menikmati keheningan laut, maka “Tanah Tua” adalah lagu yang cocok diputar.

Berbicara soal track favorit, pilihan saya jatuh pada “Arafura” dan “Lingkar Negeri Atas”. Di “Arafura”, mereka menawarkan komposisi megah yang dibangun lewat permadani post-rock. Sedangkan dalam “Lingkar Negeri Atas”, Theory of Discoustic menggabungkan petikan gitar melodius layaknya permainan sitar Brian Jones dengan ketukan perkusi yang rapat, serta sound bass yang padat sehingga menjadi satu kesatuan yang kompleks dan sempurna.

Folk yang diberikan Theory of Discoustic tidak bertumpu pada satu dimensi belaka. Ia melebur dengan elemen lainnya macam sampling dan musik etnik khas Bugis—menciptakan harmoni yang indah lagi membuai. Dalam La Marupe, Anda seperti tengah mendengarkan kombinasi antara The Tannahill Weavers, Gryphon, Fleet Foxes, serta Hazel Dickens ketika mendendangkan “Beautiful Hills of Galilee”.

Komposisi kian terasa padu dengan kehadiran narasi tentang bagaimana mereka, sebagai orang Makassar, memandang sejarah, kehidupan, serta alam semesta. Di “Tabe”, misalnya, Theory of Discoustic mengisahkan epos mengenai para pelaut Makassar berlayar hingga pesisir utara Australia demi menjemput teripang yang kelak dijual kembali ke Cina. Makna “tabe” sendiri kurang lebih diartikan sebagai salam penghormatan kepada penduduk setempat.

Lalu di “Makrokosmos”, Theory of Discoustic bertutur ihwal betapa pentingnya tanah bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Tanah adalah bagian dari tradisi, sumber penghidupan maupun pengetahuan, serta ungkapan syukur terhadap Tuhan.

“Usai tonggak terhunjamkan di tanah sekatan rapi kupilah. Di bawah penaung, inilah tempat kami berlindung.”

Dinamika mengenai waktu juga menjadi unsur penting ketika membicarakan kehidupan sosial masyarakat Sulawesi. Ada tiga tahap yang biasa dikenal: masa lalu, kini, dan esok hari—ketiganya menopang perputaran hidup masyarakat di dalamnya. Theory of Discoustic menggambarkan hal tersebut lewat “Tanah Tua”: “Sebab ada pesan yang selalu kau jaga. Hingga turun temurun melintasi zaman.”

Kepiawaian mereka dalam mengolah tradisi dan budaya Bugis—juga Sulawesi—tak berhenti sampai situ. Di “Lingkar Negeri Atas”, ambil contoh, Theory of Discoustic mengangkat tema kematian yang seringkali dianggap masyarakat Sulawesi, terkhusus Toraja, sebagai pintu menuju kedamaian abadi. Selanjutnya di “Badik”, mereka berkisah ihwal pentingnya menjaga harga diri atau kehormatan (disebut dengan siri) untuk orang-orang Bugis-Makassar.

Kemudian di “Arafura”, sejarah mengenai perlawanan armada laut Indonesia melawan Belanda dalam operasi pembebasan Irian Barat—yang menewaskan Komodor Yos Sudarso—dikisahkan kembali secara melankolis:

“Menari di bawah permukaan. Untuk selami lubuk tak bertuan. Perlahan pendar pun pudar. Gelap tak mungkin menuntunmu.”

Narasi semacam itu, yang banyak mengungkap tentang tradisi Bugis, memang sengaja diangkat Theory of Discoustic dalam karya-karyanya. Reza berkata bahwa Theory of Discoustic ingin menempatkan folk pada khitahnya: folklore atau cerita rakyat.

“Koridor kreativitas kami, salah satunya, berada pada upaya untuk menceritakan kembali kisah-kisah yang berkelindan di tengah kehidupan masyarakat Bugis. Kisah-kisah yang dekat dengan tradisi dan keseharian,” tegasnya, yakin.

“Namun demikian, bukan berarti kami berjualan [tradisi] daerah kami. Itu sudah menjadi tugas Dinas Pariwisata. Yang ingin kami lakukan adalah bagaimana menautkan masa lalu dan masa kini dalam bingkai musik folk.”

Siapa yang bisa mengira jika Theory of Discoustic kelak masuk ke dalam katalog Music of Indonesia Series berkat kegigihannya dalam mempertahankan tradisi bugis?

===============

Lingkar Skena merupakan laporan Tirto yang membahas mengenai band-band dari kancah independen yang berada di luar Jakarta. Laporan ini merupakan lanjutan dari laporan "Musik dan Kota" yang dirilis tahun lalu.

Editor: Eddward S Kennedy