tirto.id - Saat saya lahir, Susi Susanti sudah jadi legenda. Suara ibu atau ayah akan berubah intim, santun, dan bangga tiap kali bercerita tentangnya. Kadang-kadang sang legenda terdengar seperti kawan dekat mereka sendiri, yang sudah lama tak bersua. Padahal ketemu saja tak pernah.

“Susi itu memang hebat. Dari kecil, orangnya rajin, dan tekun latihan,” kata Ibu, suatu kali.

“Mana ada yang mainnya sebagus Susi, Taufik Hidayat pun masih belum itu,” kata ayah, di lain waktu. Kata-kata paling feminis yang keluar dari mulutnya itu memang diucapkan sebelum 2004, ketika Taufik Hidayat belum menang Olimpiade Athena. Setelahnya pun, ayah selalu punya pandangan hormat pada Susi.

Buat generasi saya, Taufik Hidayat mungkin ikon bulu tangkis yang lebih akrab di memori—yang pertandingannya lebih sering ditonton.

Sementara buat ibu, ayah, dan generasi mereka, Susi Susanti bukan cuma legenda bulutangkis, tapi juga ikon nasionalisme. Perempuan keturunan Tionghoa itu pernah bikin satu Indonesia tersedu bangga ketika lagu Indonesia Raya berkumandang pertama kali di ajang Olimpiade Barcelona 1992.

Tangis Susi saat menghormat bendera juga jadi salah satu tangisan terpenting dalam sejarah Indonesia, kata Zen RS dalam "Kita Berutang pada Bulu Tangkis".

“Dalam sekali tetes, air mata itu melumerkan kebencian, mencairkan purbasangka, dan menawarkan stereotipe,” tulis mantan editor saya itu.

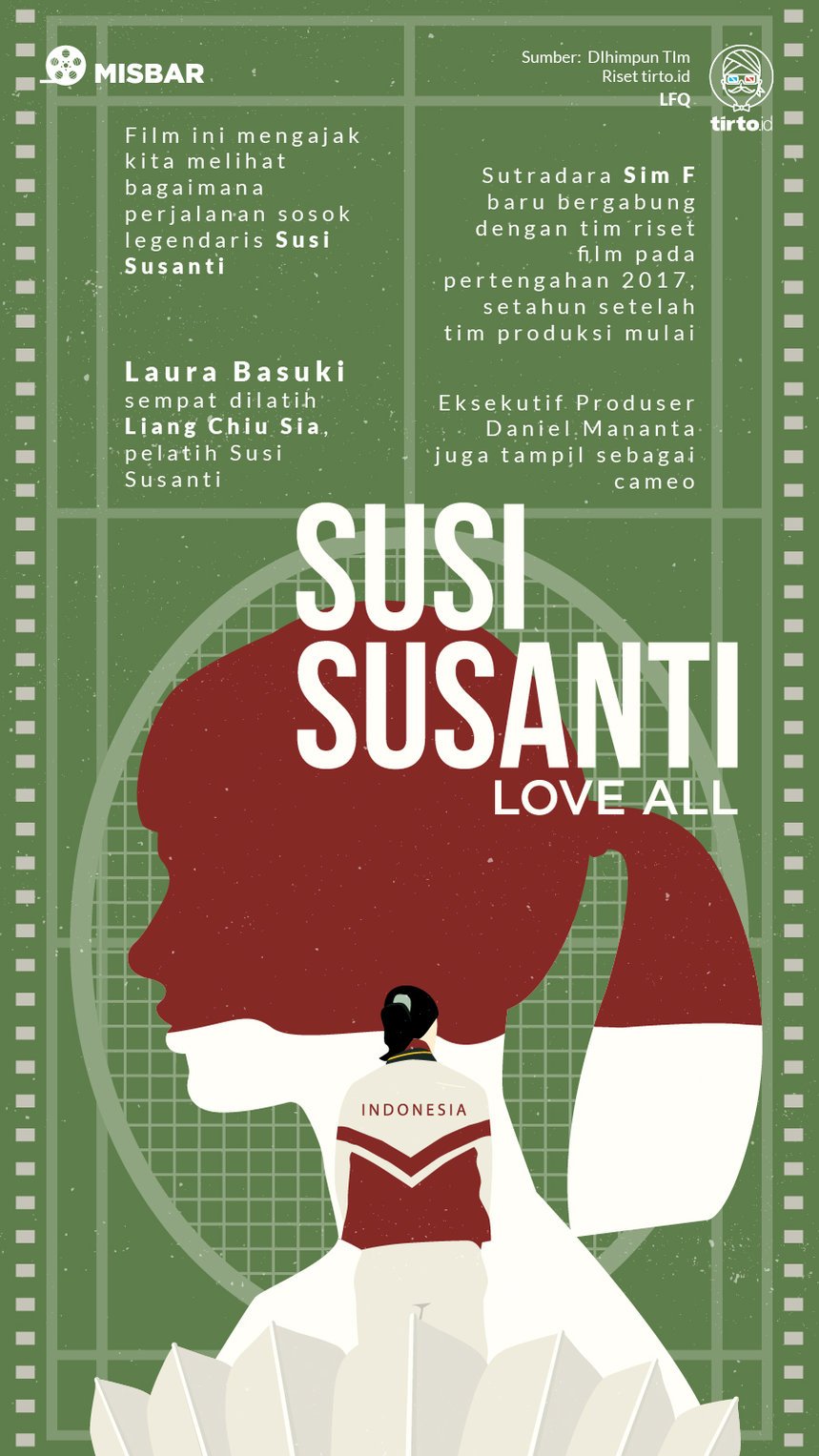

Daniel Mananta, yang sebelumnya juga memproduseri biopik Basuki “Ahok” Tjahya Purnama dalam AMan Called Ahok (2018), kini jadi produser pertama yang mengangkat kisah Susi ke dalam layar lebar. Dan bersama sutradara Sim F, mereka memilih merayakan sosok Susi Susanti (Laura Basuki) lebih dari sekadar legenda bulu tangkis, tapi juga pemersatu bangsa.

Jadi pahlawan dalam biopik? Tentu ini hal biasa.

Pakem standar alur biopik memang seperti itu: awal film berisi perjuangan tokoh utama mencapai kesuksesan, mencapai sukses, terserang sindrom “kacang lupa kulit”, lalu kembali bangkit, atau mungkin tersenyum senang sebelum meninggal. Susi Susanti: Love All sedikit berbeda, dan karenanya jadi menarik.

Sejak awal sekali, karakternya ambisius tingkat dewa. Percaya diri, tak takut apa pun, dan berani ambil risiko. Ia tinggal jauh dari orangtua, tak takut melawan orang-orang yang menyepelekan dirinya, dan berani protes pada pelatih dan sistem yang tak cocok dengannya.

Di atas itu semua, ia tetap disiplin dan keras hati pada keinginannya jadi pebulutangkis andal. Susi kecil (Moira Tabina Zayn) melakukan semua itu seolah-olah hanya tahu kalau kedisiplinan yang membawanya jadi juara dunia, dan ia akan tumbuh jadi legenda.

Kadang, ia jadi menyebalkan. Orang yang percaya diri memang bikin beberapa di antara kita—yang kurang percaya diri—terganggu. Dan karenanya karakter Susi terasa nyata dan dekat.

Sepanjang film, Susi hanya fokus jadi juara demi menyenangkan orang terdekatnya. Demi jadi yang terbaik, ia bukan cuma rajin latihan, tapi juga mendengarkan: ibu, ayah, pelatih, pak menteri, dan presiden Orba. Semua nasihat dan arahan dilakukan Susi tanpa ragu, karena ia yakin di sana ada jalan jadi yang terbaik. Sikap itu pula yang bikin ia terlihat ambisius dan dingin di mata orang lain.

Detail itu berhasil direkam sutradara Sim F dengan sangat mulus. Meski ia keras kepala, dan terkesan tak peduli kata orang, Susi sebetulnya cuma ingin membahagiakan orang-orang di dekatnya. Ia cuma ingin jadi cemerlang, jadi juara dunia, demi mewujudkan mimpi sang ayah, beban kerja para pelatihnya, ambisi sang wakil presiden, dan harapan bangsa yang terus membukit.

Demi semua itu, tak jarang, Susi harus bertarung dengan dirinya sendiri. Dan betapa kecewanya ia, ketika tahu semua tantangan yang berhasil ditaklukannya tak cukup untuk meloloskan selembar kertas bernama Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Semua hal yang personal dalam separuh film, berubah jadi politis. Susi yang selama ini tak mempedulikan kehidupan pribadinya demi gelar juara dunia, mulai sadar bahwa negara belum tentu akan sebaik itu pada kamu yang sudah berjuang dan berkorban banyak. Di titik itu, film ini jadi sangat menarik.

Fase ‘kacang lupa kulit’ yang biasa muncul di film-film biopik dimanfaatkan Sim F untuk menunjukkan betapa brengseknya politik identitas orba.

Ada adegan ketika Susi jadi sangat tidak sensitif pada keadaan sekitarnya, sehingga tak sadar bahwa orang Tionghoa macam dia sudah ditempeli stereotip dan jadi korban diskriminasi rasial rezim. Di atas meja makan, Susi dan kakaknya yang diperankan Delon Thamrin sempat berdebat tentang nasionalisme. Delon yang ingin kerja di Malaysia jadi pelatih badminton ditentang Susi dengan tuduhan anti-nasionalis.

Sejak itu, Susi yang malah bertanya-tanya tentang konsep nasionalisme yang selama ini ia pegang.

Ceramah tentang nasionalisme itu untungnya dirakit Sim F tanpa nada menggurui. Perjalanan karakter Susi yang ditanamnya untuk sampai ke tahap itu juga cukup rapi. Sehingga kita mudah memahami perubahan sikap Susi, alih-alih mempertanyakannya.

Namun, hal yang sama tidak terjadi pada karakter lain.

Nyaris semua pemeran tambahan, termasuk karakter Alan Budikusuma (Dion Wiyoko), terasa seperti karikatur. Kadang, mereka cuma berfungsi sebagai tokoh yang menyebar eksposisi dan guyon belaka, sehingga dalam beberapa adegan kita boleh berharap cerita yang dilemparkan bisa lebih dieksplorasi. Sim F juga memotong beberapa momen penting Susi yang pasti bercokol di hati para penggemarnya. misalnya semua kejuaraan yang dimenangkan Susi saat masih remaja, dan momen menangis di Barcelona yang tidak terlalu digali dalam.

Tapi, memilih pertandingan Thomas Uber 1998 di Hong Kong jadi gong babak terakhir film ini adalah keputusan terbaik yang dilakukan Sim F dan timnya. Seluruh isi babak terakhir adalah pengingat paling baik kalau Susi Susanti memang bukan cuma ikon bulu tangkis, tapi juga legenda pemersatu bangsa.

Kita akan sadar bahwa Susi memang bermata sipit, tapi raket dan semua piala yang dikumpulkannya tidak punya etnis dan ras: dua hal yang sering kali diributkan.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id