tirto.id - Hidup melarat itu susah. Anda tak bisa makan enak. Anda terus-terusan menunggak tagihan kontrakan. Segala jenis ketidakpastian rasanya selalu datang bersilaturahmi ke rumah Anda.

Ini dialami oleh Maya (diperankan Tara Basro). Kemiskinan mendorong Maya kembali ke kampung halamannya di suatu daerah di Jawa Tengah untuk mengurus harta warisan. Ia harus berurusan dengan masa lalu dan riwayat keluarga yang sama-sama kabur.

Maya pergi bersama karibnya, Dini (Marissa Anita), yang juga sama-sama kaum melarat. Rencana mereka sederhana belaka: datang, mengurus surat warisan, lalu pulang ke kota. Sisanya bakal dilanjutkan oleh pengacara. Harapannya, harta warisan yang berwujud rumah besar mampu membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan.

Namun, mimpi tinggal mimpi. Rencana itu buyar di tengah jalan. Yang mereka terima adalah malapetaka alih-alih warisan.

Brutal dalam Senyap

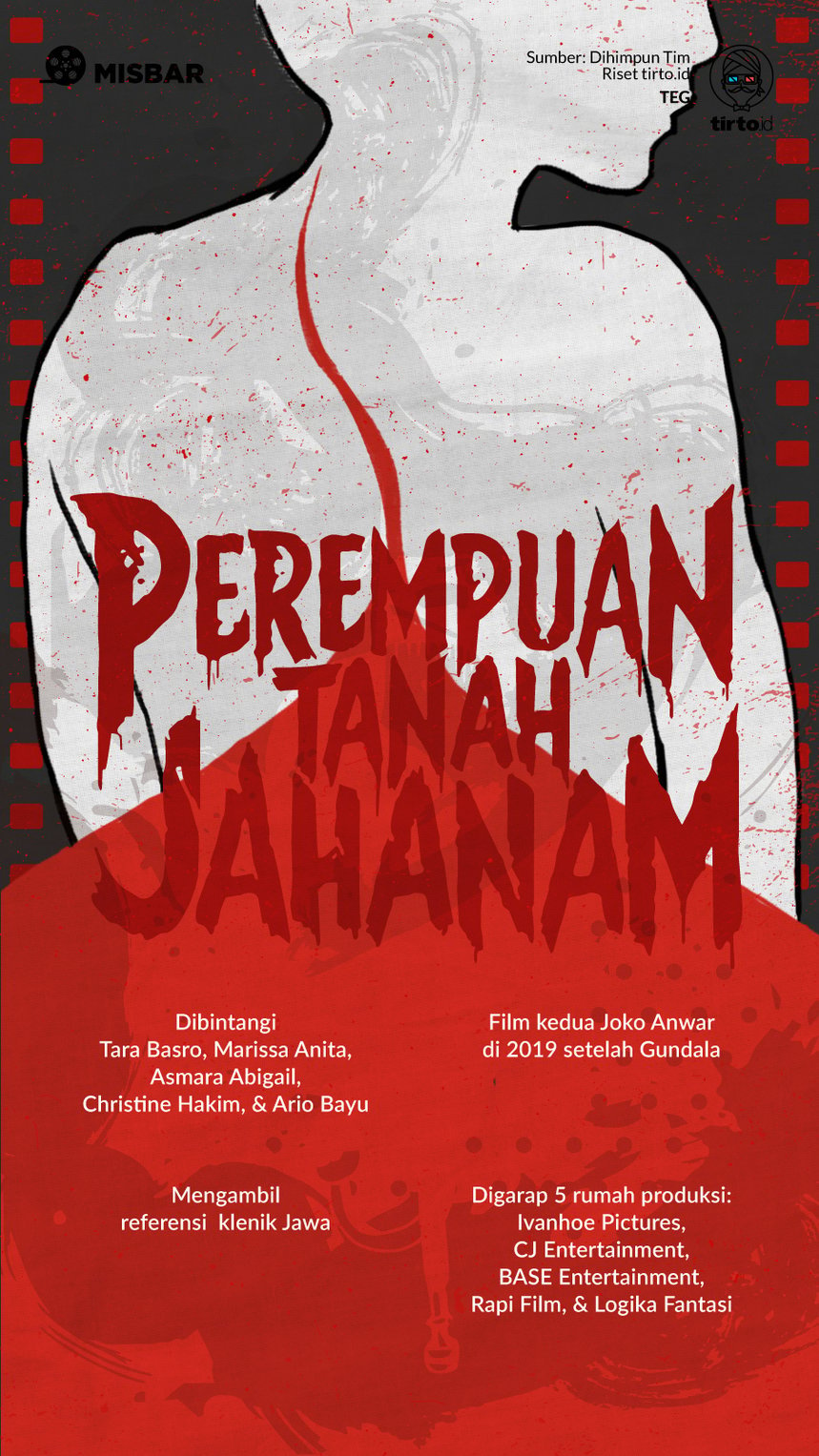

Maya adalah pusat dari semesta cerita film terbaru Joko Anwar berjudul Perempuan Tanah Jahanam—selanjutnya Jahanam. Film horor ini adalah film kedua Joko yang rilis pada 2019 setelah Gundala.

Seperti biasa, kemampuan Joko merangkai kengerian dan menghadirkan ketegangan tak pernah mengecewakan. Konsistensi itu sudah ia jaga sejak Kala (2007), Modus Anomali (2012), hingga Pengabdi Setan (2017). Sejauh ini, ketiganya mampu membuat penonton bergidik.

Ketegangan Jahanam tidak bersumber dari demit-demit yang berkeliaran, melainkan dari dari lorong pasar yang gelap, manekin busana muslim, kamar tua yang berdebu, sampai lukisan berukuran besar yang terpasang di ruang tamu. Spoiler: tidak ada yang supranatural dari bagian-bagian ini.

Bahkan, ketegangan juga bisa muncul dari sikap dingin warga desa setempat, dari wajah mereka yang diselimuti ketakutan.

Hampir setiap tempat di Jahanam sukses menjadi taman bermain Joko mengobrak-abrik denyut jantung penonton. Joko paham kapan harus menyetel jumpscare (yang, alhamdulillah, sedikit sekali di sini), di menit mana tegangan harus dikendurkan, dan pada bagian apa lelucon bisa disisipkan. Joko tak terjebak dalam pola klise film horor Indonesia belakangan yang seolah dibebankan kewajiban memberikan efek kejut di tiap adegan.

Tentu, performa para pemain juga punya andil besar. Adegan ketika Maya terbangun dari tidur dan mencari sumber suara yang membangunkannya sungguh menebar teror. Seakan-akan ia sedang dikejar kekuatan supranatural yang bersemayam di rumah tua milik keluarganya.

Belum lagi adegan-adegan berdarah yang disampaikan dengan gamblang dan dingin. Seorang dalang membantai para pemain gamelan di tengah pertunjukan. Seorang nenek menggorok seorang gadis. Anak dan ibu bunuh diri dengan menorehkan belati di leher masing-masing.

Sabar Menuntun Cerita

Kekuatan lain dari Jahanam adalah susunan ceritanya yang rapi, detail, dan fokus. Setiap adegan punya konteks dan konsekuensi yang jelas, sehingga keputusan yang diambil tiap tokoh terasa masuk akal.

Dua dekade sejak malam berdarah, desa tempat Maya lahir dan tumbuh kini menjadi tempat yang asing lagi menyeramkan. Orang-orang saling menatap curiga. Hampir setiap hari ada bayi yang meninggal.

Joko memainkan peran sebagai pendongeng. Ia telaten menyusun kepingan-kepingan peristiwa yang mampu menjelaskan asal-usul kebencian warga desa terhadap Maya, mengapa bagi mereka Maya seperti iblis yang harus dibasmi, serta bagaimana konspirasi bekerja di masa lalu.

Joko sadar bahwa ketidaksukaan penduduk desa kepada Maya tak dapat dibiarkan lahir begitu saja dari ruang kosong. Ia juga paham bahwa segala penyakit yang menyerang bayi yang baru lahir—yang terlahir tanpa kulit—bukan semata karena faktor tunggal berwujud kutukan. Ceritanya mesti punya pijakan dan asal-usul. Di sini ia menyerahkannya pada sosok Nyi Misni (Christine Hakim).

Dari situ, Joko lalu menautkan berbagai elemen, dari klenik, seks, hingga mistisisme Jawa ke dalam semesta cerita Jahanam. Rajutan elemen-elemen inilah yang makin memperkokoh plot Jahanam.

Jalannya cerita dan perkembangan karakter Jahaman pun punya sebab-akibat yang jelas. Pembantaian yang dilakukan Ki Saptadi (Ario Bayu), misalnya, sengaja dimunculkan untuk membikin penduduk desa semakin benci kepada Ki Donowongso (Zidni Hakim), yang diketahui menculik dan membunuh tiga anak kecil sebagai tumbal agar putrinya, yakni Maya sendiri, tak cacat.

Atau saat Nyi Misni membuat Saptadi lupa akan relasi gelapnya bersama istri Donowongso, Nyai Shinta (Faradina Mufti). Laku tersebut diambil sebab Nyi Misni tak ingin Saptadi bernasib sama dengan dirinya, yang pernah menjalin hubungan terlarang dengan ayah Donowongso namun tak bisa berbuat apa-apa setelahnya karena status sosialnya yang berada di lapisan bawah—sebagai pembantu.

Kabar baik lagi: Jahanam tak mengulangi blunder yang sama seperti Gundala dan Pengabdi Setan, atau banyak film Indonesia lainnya di mana cerita tiba-tiba terasa padat dan bertumpuk menjelang akhir film.

Beberapa Kejanggalan

Kendati unggul di banyak aspek, dari sinematografi, karakterisasi, hingga orisinalitas cerita, Jahanam bukan film yang sempurna 100 persen. Beberapa hal terlihat mengganjal.

Setelah dibunuh, Dini langsung dikuliti. Kulitnya kemudian menjadi bahan baku wayang kulit yang konon bisa menghentikan kutukan. Anehnya, proses menguliti Dini sampai pembuatan wayang berlangsung kurang dari 24 jam—bahkan hanya beberapa jam saja.

Apakah memang Nyi Misni dibekali kemampuan yang luar biasa sehingga semua proses itu dapat rampung dengan cepat? Adakah dia diam-diam memiliki pabrik mini untuk mengolah kulit mentah, mengeringkannya dengan cepat, dan mempekerjakan sejumlah orang untuk mencetak wayang dengan mesin? Ataukah ia sudah mengotomatisasi seluruh proses tersebut sehingga tak butuh proletar desa dan tinggal pencet tombol printer 3D?

Desa dalam Jahanam adalah desa yang dikutuk. Selama 20 tahun pula upaya menghentikan kutukan berakhir gagal. Namun, tak ada narasi tentang penduduk yang mengungsi ke tempat lain untuk keluar dari kutukan. Memang, ada suami Ratih (Asmara Abigail) yang diceritakan pergi ke kota. Masalahnya, ia tak hendak ‘lari’ dari kenyataan pahit, melainkan ingin mencari dan membunuh Rahayu, sebelum akhirnya ia sendiri yang tewas di tangan polisi.

Keputusan untuk tetap membiarkan penduduk desa dalam gelembung kenestapaan selama berpuluh-puluh tahun juga terkesan ganjil. Seolah para penduduk ini tak punya pilihan selain bersikeras menetap di desa yang kena kutukan dan tunduk pada petuah Ki Saptadi beserta sang ibu.

Berbeda dengan film horor Joko sebelumnya, Pengabdi Setan, Jahanam kurang mengeksplorasi watak ilmu hitam yang dipraktikkan para karakternya. Penonton paham bahwa Ki Donowongso menumbalkan tiga anak kecil. Tapi, adakah penjelasan mengapa harus tiga anak? Kenapa bukan tujuh? Kenapa bukan jumlah yang genap? Seleksinya berdasarkan zodiak Barat atau weton Jawa?

Hal serupa juga terjadi pada Nyi Misni. Joko, misalnya, luput menjelaskan dengan iblis macam apa Nyi Misni menjalin kesepakatan dan bagaimana bentuk perjanjiannya.

Di luar segala kejanggalan itu, sekali lagi Joko berhasil menjaga standar dan mutu film hororlokal. Di tangan Joko pula, horor Indonesia tak hanya bisa bicara tentang demit (ya, hanya ada sedikit demit di film ini), tapi juga relasi antar-manusia yang di dunia nyata lebih mengerikan ketimbang yang mistis-mistis itu.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id