tirto.id - Surplus perwira menjadi salah satu masalah akut Tentara Nasional Indonesia (TNI) selepas Reformasi 1998. Jumlah perwira terlalu banyak dan sebagian besar ingin jadi jenderal, tapi struktur jabatan di TNI tidak dapat menampung itu. Yang tidak kebagian jatah akhirnya menganggur dan masuk kategori perwira non-job.

Walhasil, pemerintah merombak struktur TNI. Pelbagai pos baru dibuat. Panglima TNI Hadi Tjahjanto juga memperpanjang usia pensiun TNI dan menyatakan akan menempatkan perwira aktif di institusi sipil seperti kementerian atau lembaga setara lainnya.

Kebijakan yang terakhir ini ditentang karena dianggap bakal mengaktifkan lagi konsep Dwifungsi ABRI. Namun, Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi berdalih sejumlah institusi sipil meminta tenaga dan keahlian para perwira.

Reporter Tirto Husein Abdulsalam mewawancarai Evan A. Laksmana, peneliti militer yang berkantor Center for Strategic and International Studies (CSIS) untuk mendapatkan gambaran lebih dalam mengenai surplus perwira TNI. Evan menyampaikan kebijakan yang diteken pemerintah sekarang bersifat jangka pendek. Ia juga tidak melihatnya ancaman kembalinya Dwifungsi lewat kebijakan tersebut.

Mengapa Anda menyebut kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi hanya solusi jangka pendek mengatasi surplus perwira TNI?

Ada dua aspek yang mesti dilihat. Pertama, terkait kebijakan struktural TNI itu sendiri, yakni memperpanjang usia pensiun untuk bintara dan tamtama dan menambah jabatan baru di dalam institusi TNI. Kedua, dampaknya terhadap Reformasi TNI pasca-Reformasi.

Dari sisi kebijakan internal, menurut riset kami di CSIS, data dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, persoalan logjam atau surplus perwira ini bukan hal baru. Jumlah surplusnya bisa bikin kita debat. Tapi, kira-kira seperti yang disampaikan Kemhan dan riset kami, jumlahnya 30 perwira tinggi (pati) per tahun dan 330 perwira menengah (pamen) level letkol dan kolonel. Itu angka rata-rata surplus dari tahun 2011 hingga 2017.

Solusi yang ditawarkan, saya rasa, menggunakan logika jangka pendek. Ada belasan pati dan sekian ratus pamen yang harus menunggu antara 1-3 tahun sebelum mereka bisa menduduki posisi sesuai pangkat dan kualifikasi mereka.

Solusi yang ditawarkan Jokowi dan Rapim (Rapat Pimpinan) kemarin sebenarnya juga solusi yang sudah dijalankan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pertama, memperluas struktur di tubuh institusi TNI sendiri. Artinya, membentuk unit atau satuan baru. Di era SBY, ada beberapa Korem baru; ada upgrade batalyon infanteri; dan sebagainya. Jadi, memperlebar struktur TNI adalah kebijakan SBY juga.

Tapi, sekarang itu diperluas dan diperjelas bahwa ekspansi yang ada untuk mengakomodasi logjam Di era SBY, penanganan logjam lebih pelan-pelan dan tidak dipublikasikan. Hampir tidak pernah diakui secara umum bahwa ekspansi itu untuk mengatasi logjam. Kalau yang sekarang diakui bahwa itu untuk menangani logjam.

Di era Jokowi, apa contoh pelebaran struktur TNI itu?

Kodam baru di Papua, Kodam di Kalimantan dipecah, Kodam di Sulawesi ditambah, Kostrad juga dimekarkan. April 2018, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kostrad dimekarkan di Papua Barat; lalu di Desember 2018, satuan terintegrasi di Natuna.

Ekspansi internal TNI bukan hal baru, cuma sekarang ada sedikit akselerasi, terutama di era Pak Hadi. Contoh, di Natuna kemarin itu satuan dan infrastrukturnya belum lengkap, tapi sudah di-launching dulu. Demikian halnya dengan yang di Papua Barat. Itu belum lengkap, tapi sudah diresmikan.

Selain perombakan internal TNI, solusi juga merambah ke ranah sipil bukan?

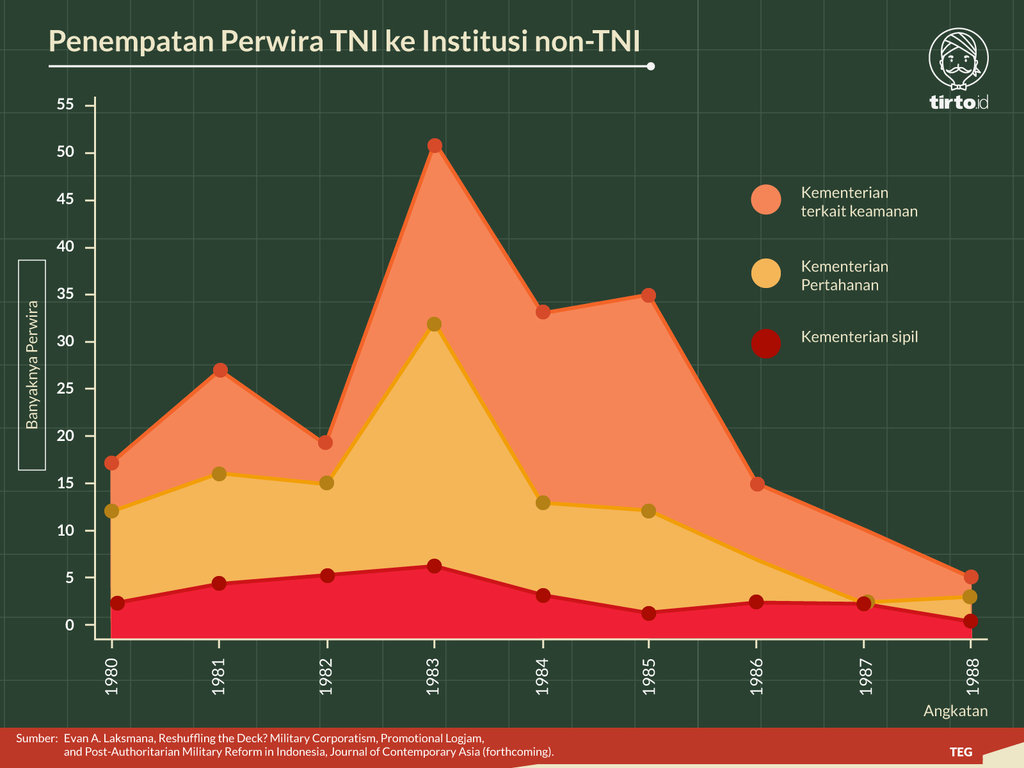

Solusi kedua ialah memasukkan perwira TNI ke kementerian atau badan di luar TNI. Di era SBY itu sudah berlangsung. Ada yang ke Kemenhan, Kemenko Polhukam, Basarnas, BIN.

Yang bikin beda dari kebijakan yang ditawarkan TNI sekarang ialah levelnya: apa benar Pamen, tidak hanya Pati, juga ditaruh di kementerian sipil non-keamanan? Misalnya, apa banyak Pamen dimasukkan ke Kemendagri, Kemenlu, di Kementerian PU? Itu kita tidak tahu.

Menurut Undang-undang 3/2004 tentang TNI, badan atau kementerian apa saja yang dibolehkan menerima perwira aktif sudah ditentukan. Maka, kalau benar rencana TNI sekarang untuk memasukkan Pamen ke kementerian sipil itu, UU TNI mesti direvisi. Itu yang mau diajukan Pak Hadi.

Selain itu, ada solusi ketiga yang sudah dibahas di era SBY, tapi baru dilaksanakan di era Pak Hadi. Itu apa yang dibilang Kapuspen TNI di Tempo soal kebijakan baru mengenai aturan kenaikan pangkat. Kapuspen bilang ada Peraturan Panglima TNI No 40 Tahun 2018. Itu diteken Oktober kemarin.

Aturan itu memperlambat aturan kenaikan pangkat. Dulu, seorang kolonel untuk naik pangkat ke bintang satu, minimal masa dinasnya harus 24 tahun. Dengan aturan baru, masa dinasnya naik menjadi 26 tahun.

Apa yang diklaim Kapuspen dan apa yang dituju pimpinan TNI tidak salah sebagai solusi jangka pendek untuk melegakan gerbong mutasi yang macam itu dengan menambah struktur TNI, memasukkan TNI ke kementerian, dan memperlambat jenjang kepangkatan supaya angkatan baru (sekarang letkol dan kolonel) dari 80-an akhir atau 90-an awal diperlambat naiknya.

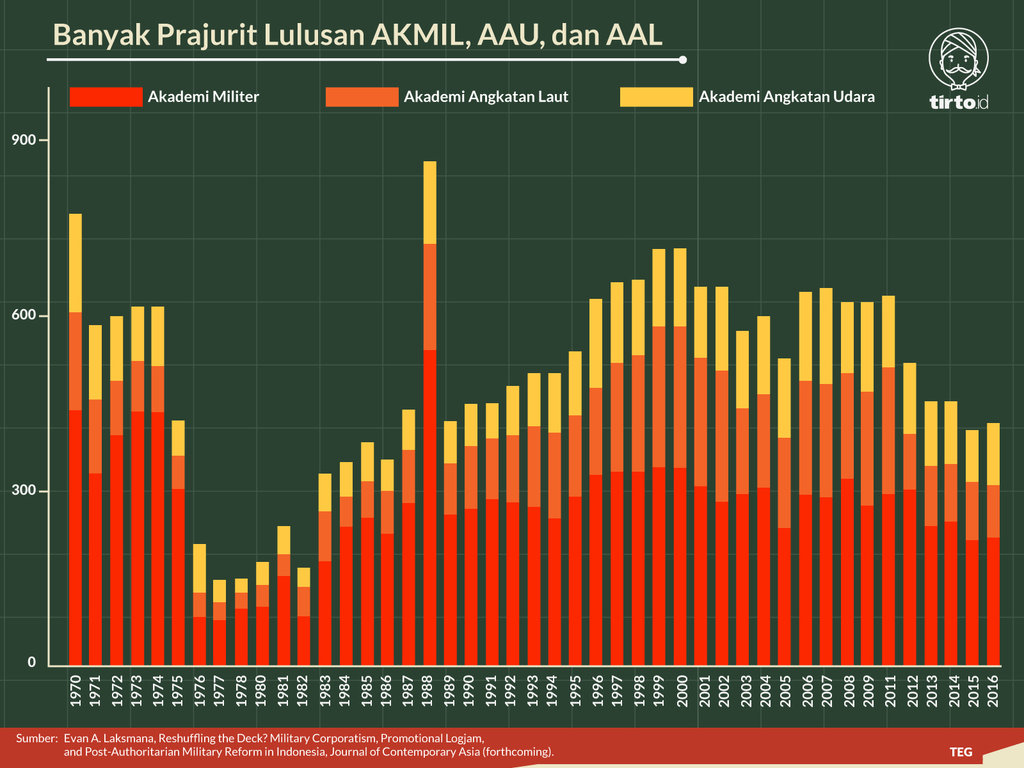

Itu untuk mengakomodasi angkatan AKMIL 1987, 1988, 1989. Kalau kita lihat tren lulusan AKMIL dari 1960 hingga 2000-an, angkatan AKMIL ‘80-an akhir dan ‘90-an awal itu yang paling besar.

Dari tiga solusi itu, ada dua dari SBY. Dan satu sudah dibahas di era SBY tapi baru dilakukan di era sekarang.

Solusinya jangka pendek dan itu tidak menyelesaikan persoalan besar dalam struktur TNI.

Memang, apa saja persoalan yang lebih mendasar dalam struktur TNI saat ini?

Ada persoalan jumlah AKMIL selalu meningkat sepanjang 15-20 tahun terakhir.

Masalahnya seperti ini. Di era Orde Baru, jumlah AKMIL dinaikkan itu tidak masalah. Misalnya AKMIL 1980-an itu dua kali lipat AKMIL 1960-an. Di era Orba, ada Dwifungsi. Kalau ada surplus perwira, mereka bisa ditaruh di DPRD, Pemda, atau Kementerian.

Tapi setelah Reformasi, Dwifungsi dihapus. Perwira itu tidak bisa dengan mudah diparkirkan di luar, memegang jabatan sipil atau politik. Artinya, semakin banyak perwira TNI menganggur.

Kebijakan yang bergulir pekan lalu itu tidak mengatasi persoalan jumlah AKMIL yang meningkat yang berakibat jumlah lulusan Seskoad yang meningkat. Jadi, ada persoalan jangka panjang dari jumlah lulusan AKMIL dan Seskoad yang tidak diselesaikan dengan solusi kemarin itu.

Tapi, kalau dilihat grafik lulusan AKMIL, trennya menurun?

Itu harus kita lihat rata-ratanya. Coba lihat rata-rata per tahun di Orba berapa, di era Reformasi berapa. Tahun 70-an hingga 90-an, rata-rata lulusan AKMIL itu 250-300 per tahun. Di 1999 hingga 2016, rata-rata lulusan AKMIL itu 450.

Memang tidak tiap tahun ada 450 lulusan AKMIL. Tapi, itu berarti pula lulusan AKMIL di 15 tahun pertama hampir dua kali lipat lulusan AKMIL di 15 tahun pertama Orba. Sementara jabatan kunci di TNI makin mengerucut.

Perpres 10/2010 dan Perpres 62/2016 melebarkan struktur TNI untuk menambahkan jabatan yang ada. Itu juga yang berlangsung di era SBY dan Jokowi.

Yang saya belum dapat konfirmasi: jumlah jabatan yang dirombak itu kan katanya mengikuti Perpres 62/2016. Tapi kalau Anda membuka Perpres 2016 di bagian akhir kan ada lampirannya. Jumlah di situ tidak sama dengan jumlah yang diklaim satu pekan terakhir.

Sepertinya, harus ada revisi Perpres 62/2016 juga; bukan hanya revisi Undang-undang TNI. Ini dua jalur yang berbeda. Pertama, revisi Perpres 2016 untuk menambah jumlah jabatan Pati, baik itu bintang 2 atau 3. Atau yang kedua, revisi Undang-undang TNI untuk merevisi ketentuan perwira TNI masuk ke Kementerian.

Persoalan lainnya?

Selain jumlah input yang sudah besar, persoalan di TNI lainnya ialah kebijakan manajemen personel berbasis kompetensi. Ketentuan mengenai kenaikan pangkat itu baru dibenahi satu hingga dua tahun terakhir.

Tapi, itu belum bisa mengukur dengan baik, misalnya Anda pamen dengan pangkat letkol, Anda punya kesempatan studi S3 di luar negeri. Apakah Anda begitu pulang dari luar negeri, Anda akan lebih mungkin naik pangkat ke level kolonel dibanding dengan kawan seangkatan Anda yang tetap tinggal di Indonesia yang menjadi Dandim atau naik pangkat menjadi Danrem?

Realitasnya, banyak pertimbangan standar kompetensi yang berbasis merit dan pendidikan belum terlembagakan. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) itu baru muncul 1-2 tahun terakhir. Kita butuh waktu sampai ada transparansi internal di TNI sendiri bagi para perwira itu bahwa mereka tahu kalau mereka melakukan A, B, C maka mereka akan naik pangkat X dan naik jabatan X. Kepastian itu belum dibenahi. Mungkin bisa dimulai, tapi kita belum tahu.

Di era SBY periode kedua, salah satu syarat pamen atau pati untuk naik pangkat ialah Anda harus mampu melakukan defense diplomacy; Anda harus memiliki external engagement; bahkan kalau punya peace-keeping operation itu hal yang bagus; Anda tidak boleh bicara politik.

Hal tersebut tidak diikuti di era Pak Jokowi. Ada banyak kasus perwira bicara politik. Defense diplomacy juga tidak semangat lagi. Jadi, standar yang dipakai untuk naik pangkat secara profesional belum terlembagakan dengan baik dan terbuka di dalam. Percuma Anda punya 100 jabatan baru kalau tangga menuju ke sana tidak jelas.

Apalagi di TNI tidak ada kebijakan up or out. Di militer negara lain, apabila Anda seorang kapten atau mayor, Anda hanya punya waktu lima tahun untuk naik pangkat. Apabila, Anda tidak naik pangkat dalam lima tahun, Anda harus keluar dari militer. Tidak semua lulusan akademi, tidak semua perwira, pasti jadi jenderal.

Kalau tidak ada kebijakan up or out, Anda hampir pasti jadi kolonel atau berpangkat bintang satu. Sementara performa Anda tidak terlalu bagus dibanding angkatan di bawah Anda. Ketiadaan sistem pensiun dini yang lebih awal di pamen mengakibatkan perwira berkompeten dan yang tidak bertumpuk. Ini agak susah, karena mengharuskan TNI merombak sistem pensiun dini; merombak sistem kepangkatan; bikin kebijakan baru yang lebih transparan.

Solusi yang diambil sepekan terakhir hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek. Kalau jumlah lulusan AKMIL tetap banyak, sepuluh tahun lagi angkatan '94-'95 mau ditaruh di mana? Sementara kenaikan pangkat angkatan itu harus ditunda karena ada sistem baru yang menyaratkan masa dinas lebih panjang untuk bisa naik pangkat. Ini menunda masalah saja, bukan menyelesaikan masalah.

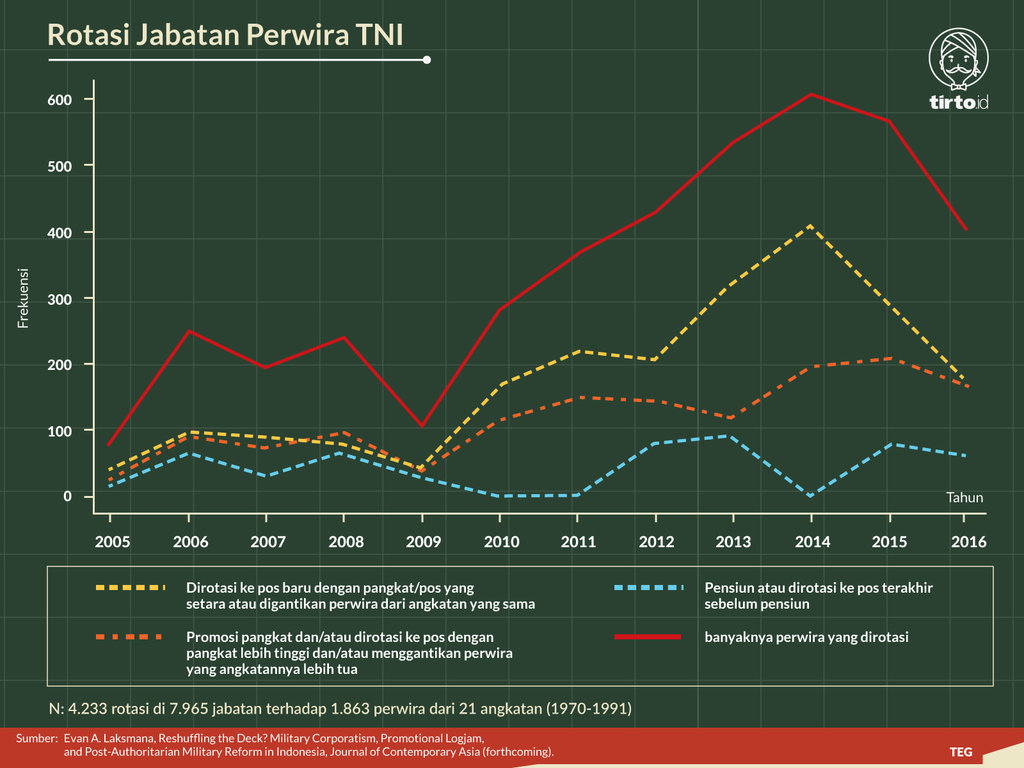

Sebesar apa pengaruh rotasi horizontal dalam struktur TNI sekarang?

Logjam itu bukan soal perwira yang menganggur, tapi juga mencakup perwira yang dimutasi ke level yang sama. Anda seorang kolonel punya posisi X. Saat anda dirotasi, Anda ditaruh di posisi yang butuh pangkat kolonel juga. Itu satu indikator dari rotasi horizontal.

Indikasi kedua rotasi horizontal ialah apabila Anda seorang kolonel di posisi X. Kalau Anda naik pangkat, yang menggantikan Anda harusnya generasi yang lebih muda. Tapi, yang sering terjadi, yang meninggalkan jabatannya boleh secara informal merekomendasikan siapa yang menggantikan dia. Biasanya yang direkomendasikan adalah teman seangkatannya sendiri.

Ada belasan jabatan yang ditinggalkan perwira berpangkat kemudian digantikan dengan perwira berpangkat sama. Masalah ini tidak diselesaikan.

Apa bisa problem mendasar ini diselesaikan secara cepat, mengingat ini tahun politik?

Secara hitung-hitungan politik susah apabila memaksakan kebijakan yang sulit, rumit, dan menimbulkan gejolak.

Tapi, ada beberapa yang bisa ditawarkan. Saya rasa kebijakan personel dan kenaikan pangkat harus lebih transparan dan berdasarkan merit. Indikatornya harus jelas.

Lalu, perlu juga dipikirkan bagaimana TNI bisa menerapkan kebijakan up or out dan memperkuat sistem pensiun dini agar mencegah gerbong mutasi mandek. Kita bisa bicara untuk meningkat kualitas: memberikan diklat baru untuk karir kedua. Perwira yang sudah mentok mungkin bisa diberi semacam second career training untuk bidang profesi tertentu. Biar mereka bisa cepat keluar tapi juga jangan menganggur. Itu supaya ada kesempatan menjalani karir kedua sebelum usia lima puluh.

Perombakan pendidikan dan pelatihan di level AKMIL dan Seskoad agar lebih ketat. Pengurangan jumlah juga diperlukan.

Apakah Anda melihat kebijakan menaruh perwira aktif ke kementerian sipil tanda dari kembalinya Dwifungsi?

Saya merasa agak kurang tepat apa yang dibilang teman-teman aktivis. Dwifungsi itu sangat spesifik ya doktrinnya dalam arti meletakkan perwira aktif di jabatan politik, baik di birokrasi, eksekutif, dan legislatif tingkat daerah dan nasional. Kalau mau dibilang ada grand design untuk mengembalikan Dwifungsi era Orba, saya tidak setuju. Saya lebih melihat ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi guna mengatasi logjam dan surplus perwira.

Apakah akan ada dampak negatif apabila lebih banyak perwira masuk ke ranah sipil? Saya rasa iya. Pasti ada resistensi di dalam kementerian. Belum tentu pekerjaannya cocok, apa yang dibutuhkan pekerjaan ranah sipil itu dengan kualifikasi dan pendidikan seorang perwira kan belum tentu cocok.

Para perwira itu sendiri setelah dua atau tiga tahun di ranah sipil apa bisa siap-operasi kembali dinas di TNI? Belum tentu juga. Akan ada penurunan kesiapsiagaan TNI dalam empat hingga lima tahun ke depan.

Tapi, tidak berarti ini bagian dari grand design untuk mengembalikan Dwifungsi. Saya kira perwira sekarang tidak mau untuk kembali ke sistem Dwifungsi.

Kenapa perwira sekarang bersikap seperti itu?

Kalau mau jujur, kalau Anda memegang jabatan sipil itu juga ada kewajiban juga. Kalau ada kebijakan ekonomi salah, militer disalahkan. Harga naik, militer disalahkan. Ada konflik, militer disalahkan.

Secara moral, efek negatif dari Orba untuk angkatan muda (‘90-an ke sini) ialah banyak dari mereka meyakini seorang perwira profesional bukan tugasnya main politik. Mereka sadar kekurangan skill dan kapabilitas merek ketika mereka berinteraksi dengan negara-negara tetangga atau dikirim ke luar negeri. Mereka tahu gap skill dan kualitasnya.

Saya rasa di area kebijakan tertentu, terorisme atau bencana, ada kontestasi antara militer dengan sipil dan kepolisian. Itu ada. Secara keseluruhan saya enggak yakin mayoritas generasi muda TNI rindu untuk 100 persen kembali ke Orba.

Editor: Windu Jusuf