tirto.id - Basuki Tjahaja Purnama, dalam laporan The New York Times mengenai hasil Pilkada DKI Jakarta 2017, adalah sang "gubernur Kristen Jakarta" yang kalah dalam pemilu yang "dinilai sebagai ujian bagi toleransi religius dan etnis di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia".

Salah satu surat kabar terbesar Amerika Serikat itu menyebut persoalan kota yang krusial seperti pendidikan, transportasi, dan banjir, justru terabaikan dalam masa kampanye yang penuh dengan isu agama, terutama kobaran sentimen anti-Kristen dan anti-keturunan Cina.

Pandangan dari luar itu tidak selalu benar, atau diterima. Sulit bagi para juru taktik kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI lalu akan mengakuinya secara terbuka.

Eep Saefulloh Fatah yang bekerja untuk Anies-Sandi, misalnya, tidak menyangkal sentimen agama bermain dalam Pilkada DKI. Hanya saja, kata Eep dalam wawancara khusus bersama Tirto, "Orang yang memilih semata-mata karena agama, [memang] ada, tapi bukan segmen yang terbesar. Dan itu captive market-nya Agus dan Anies. Jadi bukan mereka [pengusung isu Al Maidah] yang mengalahkan Ahok, kalau mereka sudah serta merta tidak memilih Ahok."

Baca juga: Isu SARA Disebut Untungkan Anies-Sandiaga

Melihat adanya sentimen rasialis di jantung Indonesia, kendati tidak besar pengaruhnya dalam Pilkada DKI menurut Eep, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)-Yusof Ishak yang berbasis di Singapura tertarik untuk mengadakan survei mendalam agar dua pertanyaan pokok berikut terjawab: (1) apakah sentimen anti-keturunan Cina masih terasa pasca-pilkada? (2) Jika iya, apakah efeknya terasa hingga ke daerah-daerah lain atau berubah dari skala lokal menjadi skala nasional?

Bulan Mei lalu ISEAS-Yusof Ishak menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyurvei 1.620 responden orang dewasa dari 34 provinsi di Indonesia sebagai sampel dalam riset tersebut. Setelah dianalisis, ISEAS-Yusof Ishak mengafirmasi bahwa dinamika sosial-politik selama Pilkada Jakarta 2017 berpengaruh terhadap awetnya sentimen anti-keturunan Cina dalam skala nasional.

Sentimen anti-keturunan Cina sesungguhnya bukan hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Jejaknya bisa dimulai dari manuver berdarah Belanda pada 1740 dalam Geger Pacinan; penyerbuan Ngawi pada 1825; kerusuhan di Solo dan Kudus pada 1912 dan 1918; gerakan anti-Cina di Tangerang, Palembang, hingga Makassar pada 1946, 1947, dan 1965; kerusuhan di Medan pada akhir tahun 1966 (bercampur dengan tuduhan komunisme); peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat pada 1967; hingga kerusuhan yang menandai berakhirnya Orde Baru pada 1998.

Baca juga: Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa

Sentimen itu tak pernah benar-benar hilang, dan momen Pilkada Jakarta 2017 justru makin mempertebal.

ISEAS-Yusof Ishak berpendapat, studi pendapat lintas-etnis mengenai kelompok keturunan Cina di Indonesia masih jarang. Survei yang belum lama ini mereka publikasikan adalah upaya memperkayanya. Dengan demikian, bukti menguatnya sentimen anti-keturunan Cina bisa diperkokoh melalui data kuantitatif, bukan berbekal perasaan belaka.

ISEAS-Yusof Ishak menyediakan tiga jenis jawaban: setuju, tidak setuju, dan tidak dua-duanya.

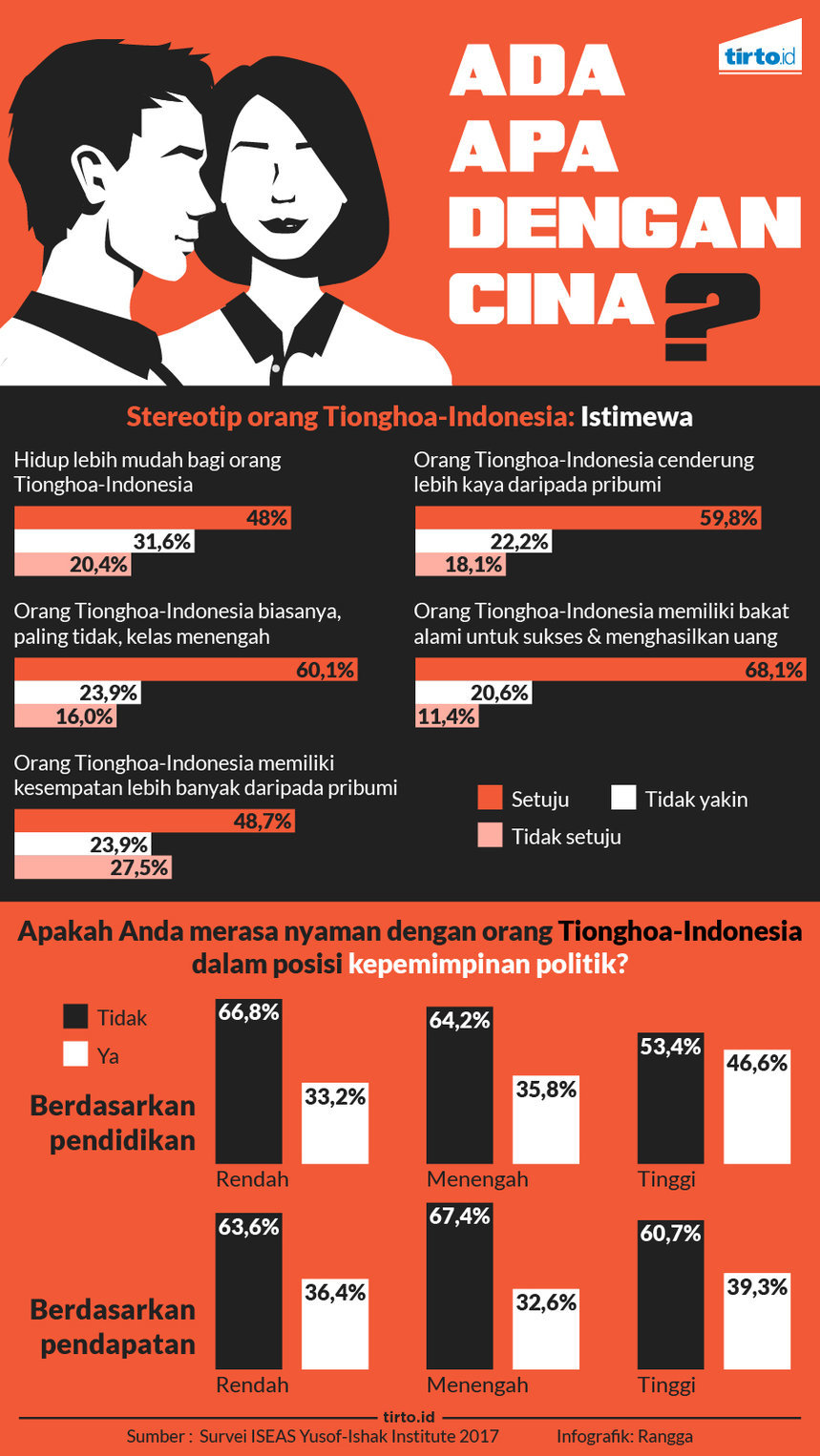

Dalam bagian yang menyinggung privilese (hak istimewa) orang-orang keturunan Cina, semua responden menyatakan setuju terhadap stereotip-stereotip yang selama ini berkembang. Dalam arti lain, mereka menguatkan stereotip itu—alih-alih meruntuhkannya.

Baca juga: Bahaya "NKRI Harga Mati" vs Sentimen "Anti-Cina"

Sebanyak 68,1 persen responden setuju jika orang keturunan Cina di Indonesia “memiliki talenta alamiah untuk menjadi sukses dalam berbisnis (secara finansial)”. Ini merupakan persentase persetujuan tertinggi. Pada nomor dua adalah persetujuan bahwa orang keturunan Cina kerap bergolongan kelas menengah (60,1 persen), lalu berturut-turut persetujuan untuk “orang keturunan Cina seringnya lebih kaya dari pribumi” (59,8 persen), dan “orang keturunan Cina punya lebih kesempatan dalam hidup ketimbang pribumi” (48,7 persen), “orang keturunan Cina hidupnya lebih mudah” (48 persen).

Bagian kedua mengukur seberapa besar persetujuan responden atas stereotip terkait pengaruh orang-orang keturunan Cina di Indonesia. Lebih banyak responden yang setuju bahwa orang-orang keturunan Cina punya pengaruh terlalu besar, baik di bidang ekonomi dan politik. Responden yang merasakan dominasi pengaruh keturunan Cina dalam perekonomian mencapai 62 persen. Persetujuan untuk bidang politik hanya 41,9 persen, tetapi tetap lebih tinggi dari jawaban tak setuju (26,8 persen) atau tidak dua-duanya (31,3 persen).

Baca juga: Kebencian yang Menular dan Mematikan

Bagian ketiga memerinci persetujuan atas sentimen anti-keturunan Cina. Jawaban setuju selalu jadi yang tertinggi dan menandakan banyak sekali responden yang memandang jika orang-orang keturunan Cina di Indonesia masih memiliki loyalitas terhadap Republik Rakyat Cina (RRC). Terdengar konyol, tapi barangkali fakta ini melatarbelakangi sebagian kritik terhadap kebijakan kerja sama ekonomi Indonesia dan Cina yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Banyak pula responden yang menilai orang-orang keturunan Cina di Indonesia hanya peduli dengan golongannya sendiri, terlalu rakus dan ambisius, memiliki kebudayaan yang berbeda dan tak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, punya agama sendiri yang “tak pas diterapkan di Indonesia”, susah dijadikan teman dekat, dan tidak pantas jika orang pribumi menikahi orang keturunan Cina.

Seluruh pernyataan itu dijawab “setuju” oleh mayoritas responden, yang menegaskan anggapan warga keturunan Cina di Indonesia itu eksklusif.

Pengaruh Orde Baru hingga Media

Dalam konteks sejarah Orde Baru, Amy Freedman dari Franklin and Marshall College, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil dari politik pecah-belah Soeharto.

Dalam penelitian berjudul "Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia”, Freedman menyebut Soeharto memaksa masyarakat keturunan Cina untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai bukan-pribumi.

Sebagian kecil elite keturunan Cina di Indonesia pada masa Soeharto menikmati pelbagai fasilitas bisnis sehingga menjadi sangat kaya. Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap merepresentasikan seluruh etnis Cina sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan jadi kaya dengan cara-cara culas. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuat pembedaan ini menjadi semakin rumit. Dalam kerusuhan yang muncul di pelbagai kota di Indonesia, masyarakat Tionghoa jadi sasaran kebencian.

Saat itu orang-orang keturunan Cina menjadi korban kekerasan, penjarahan, dan diskriminasi hebat. Gejala xenofobia (ketakutan akan hal-hal yang dianggap berbau asing) ini merupakan buntut dari kesenjangan ekonomi dan kebencian berbasis prasangka yang telah dipendam selama bertahun-tahun. Korban berjenis kelamin perempuan tergolong banyak. Ada yang diperkosa, ada juga yang rukonya dibakar dan usaha milik mereka dirusak. Kasus ini tak pernah diusut hingga benar-benar tuntas hingga hampir dua dekade berselang.

Baca juga:

Trauma Kolektif Tionghoa dan Kebencian Etnis

"Perkosaan Massal 1998 itu Terjadi"

Memaafkan tapi Tak Melupakan Prahara Mei 98 di Glodok

Kuatnya sentimen anti-keturunan Cina di Indonesia pada masa lalu juga dipengaruhi oleh konten media massa. Tema ini pernah dijajaki oleh Indarwati Aminudin yang diterbitkan dalam laporan bertajuk “Prasangka Media Terhadap Etnik Tionghoa” pada 2002.

Indarwati mengupas dan mempersoalkan sejauh mana pencantuman identitas rasial seseorang relevan dalam laporan/karya jurnalistik. Profiling (identifikasi berdasarkan atribut kelompok sosial) menjadi relevan untuk menjelaskan konteks identitas seseorang dalam pemberitaan.

Maka, Indarwati mengatakan atribusi yang relevan membantu publik memahami persoalan dengan lengkap. Namun, atribusi yang tak relevan justru menciptakan kesan bahwa kesalahan seseorang terkait dengan identitasnya, entah itu suku, agama, ras atau bahasa.

Indarwati lantas memberikan sebuah contoh dari berbagai media di Indonesia yang melakukan profiling terhadap etnis Tionghoa dalam framing (pembingkian) berita. Frasa seperti “warga keturunan”dan “pribumi” kerap disandingkan untuk menjelaskan posisi korban dan pelaku. Indarwati menyebutkan, media sekelas Tempo pernah melakukan profiling dengan tendensi rasis.

Berita yang berjudul “Bye, Bye, Bank Cina Asli. Bye?” edisi 25 Februari-03 Maret 2002, misalnya. Tempo menulis tentang Bank Central Asia yang memiliki akronim BCA. BCA dimiliki oleh Liem Sioe Liong, orang Cina, asli kelahiran Fujian.

Atribusi ini dianggap bermasalah karena, melalui pemberitaan tersebut, Tempo dinilai menggiring pembacanya untuk berpikir “bahwa BCA adalah bank yang menghidupi orang-orang Cina”. Menurut Indarwati, Tempo telah melakukan framing karena istilah “Bank Cina Asli” itu bukan sebuah istilah yang umum tetapi Tempo membaptisnya demikian.

Hak Minoritas di Indonesia Sudah Terlindungi?

Dalam kondisi yang tak menguntungkan bagi citra orang keturunan Cina, merujuk kembali ke riset ISEAS-Yusof Ishak, perbedaan pendapat perihal isu pluralisme pun terjadi di antara mereka dengan responden mayoritas (yang terdiri dari berbagai macam etnis).

Mayoritas (78,3 persen) setuju bahwa hak etnis atau penganut agama minoritas telah dilindungi di Indonesia. Pancasila juga mesti jadi ideologi nasional yang tak boleh ditawar-tawar lagi, demikian menurut 87 persen responden.

Meski demikian, sikap kontra muncul dari mayoritas responden keturunan Cina yang menyatakan “hak etnis atau penganut agama minortas telah dilindungi di Indonesia” itu belum tercapai. Angkanya mencapai 31 persen. Jauh dibanding jawaban kelompok etnis lain seperti Batak (11 persen), Melayu (9 persen), Sunda (6 persen), Jawa, Bugis, Betawi (4 persen), atau Minang (3 persen).

Sementara, jika dipecah dalam tiga kelompok agama terbesar di Indonesia, kelompok yang paling merasakan bahwa pernyataan “hak etnis atau penganut agama minoritas terlindungi di Indonesia” belum dipraktikkan secara ideal adalah para penganut Katolik (25 persen). Penganut Protestan di tempat kedua dengan 9 persen, sementara kelompok dengan persentase terkecil (4 persen) alias yang merasa hak etnis atau penganut agama minoritas memang telah dilindungi di Indonesia adalah kelompok penganut Islam.

Penilaian kalangan keturunan Cina terkait hak, khususnya hak berpolitik, tercermin dari bagian riset ISEAS-Yusof Ishak yang bertanya kepada responden: “Apakah Anda nyaman jika ada orang keturunan Cina yang menduduki posisi sebagai pemimpin politik?”

Dalam kategori responden berpendidikan rendah dan menengah, mereka yang menjawab “Tidak” tercatat di atas 60 persen, sementara untuk kalangan berpendidikan tinggi 53,4 persen (meski lebih rendah tetapi masih jadi suara paling unggul).

Jawaban “Tidak” juga disebut oleh para responden dalam kategori pendapatan rendah hingga tinggi, dan lagi-lagi angkanya mencapai di atas 60 persen. Meski tidak diakomodir dalam aturan berdemokrasi di Indonesia, sentimen anti-keturunan Cina di akar rumput tetap jadi halangan utama.

Suka atau tidak, sentimen yang menguat selama Pilkada Jakarta 2017 ini ikut andil menjungkalkan Ahok dari kursi petahana—walau itu bukan segmen yang terbesar dalam analisis Eep Saefulloh Fatah.

Jika negara tak mengambil kebijakan yang tepat, metode yang serupa bisa dipakai lagi oleh kelompok pengambil keuntungan di air keruh untuk kepentingan politiknya sendiri. Jika strategi ini jadi tradisi, selain mengancam demokrasi yang sedang pelan-pelan dibangun pasca-reformasi, kerukunan antar-etnis dan antar-umat beragama Indonesia ke depan juga akan selalu dalam ancaman.

Pilkada tahun depan adalah momen yang tepat untuk menguji kekhawatiran ini.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Windu Jusuf