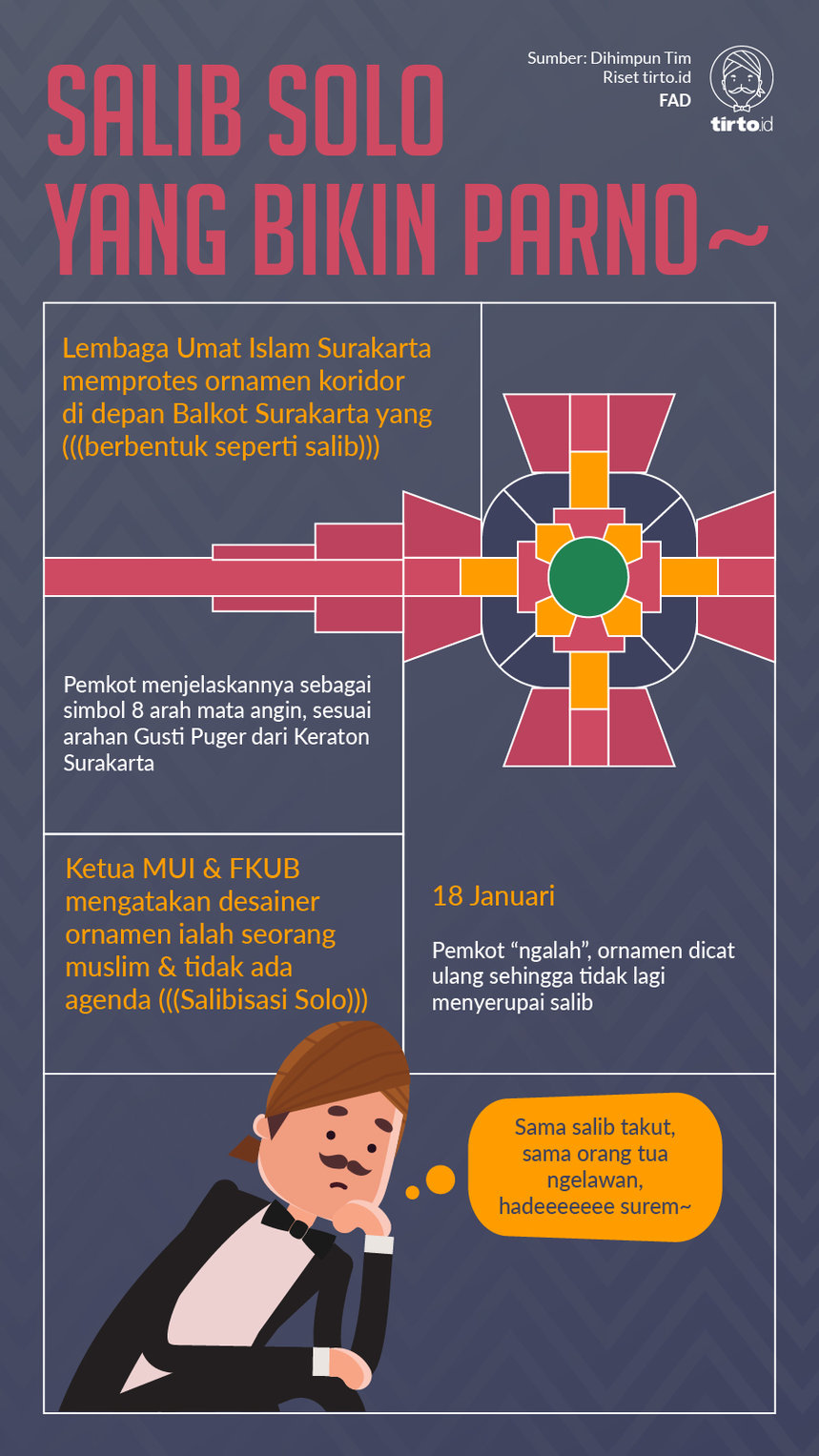

tirto.id - Pokok persoalannya adalah ornamen. Cuma kebetulan bentuknya serupa salib. Desain kontroversial itu ditata di sepanjang koridor depan balai kota Surakarta, di Jalan Jenderal Sudirman. Tak butuh waktu lama bagi foto ornamen, yang diambil dari ketinggian, untuk viral di Instagram dan media sosial lain.

Ada sebuah kelompok bernama Lembaga Umat Islam Surakarta (LUIS) yang memprotesnya dalam bentuk demonstrasi. Antara melaporkan massa aksi bergerak ke lokasi tertatanya ornamen pada Jumat (18/1/2019) dengan membawa poster yang bertuliskan ragam aspirasi penolakan.

Mereka mendesak Pemerintah Kota Solo untuk mengevaluasi ornamen lalu menggantinya dengan motif lain yang tidak serupa salib. Kelompok mengatas namakan keresahan warga, dan secara umum menilai ornamen sebagai salah satu bentuk “salibisasi” Kota Solo.

Petugas Human Dewas Syariah Kota Surakarta (DSKS) Endro Sudarsono juga ikut dalam aksi tersebut. Ia mengatakan awalnya mengetahui informasi soal ornamen dari Instagram. “Di situ warganet mempersoalkan ini. Kami akhirnya menyatakan sikap,” imbuhnya.

Pemkot berupaya memberikan konfirmasi dengan sejelas-jelasnya. Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo menemui massa aksi. Pertama, ia menjelaskan ornamen tersebut bukan simbol salib, tapi delapan arah mata angin berdasarkan filosofi Jawa yang mengelilingi Tugu Pamandengan.

Kedua, tidak ada upaya salibisasi oleh pemkot. “Ini murni direncanakan oleh yang teken kontrak. Bahkan Wali Kota (F.X. Hadi Rudyatmo yang kebetulan beragama Katolik), mengatakan kalau ini betul simbol salib, maka yang seharusnya marah pertama kali itu dia, simbol yang diagung-agungkan kok diinjak dan dikotori setiap hari."

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Surakarta Subari juga menyampaikan bahwa desainer ornamen adalah seorang Muslim, sehingga tidak ada niatan sedikit pun untuk menciptakan gambar salib.

Penjelasan demi penjelasan toh tidak mempan. Massa aksi menang. Pemkot mengalah dengan mengecat ulang ornamen agar tidak terlihat seperti salib, pada sore hari di mana demonstrasi digelar.

Kecil, tapi Teriak Atas Nama Mayoritas

Nathanael Gratias Sumaktoyo, peneliti dari University of Notre Dame, Amerika Serikat, menilai aksi tersebut sebagai ulah segelintir orang. Meski jumlahnya kecil, lanjutnya, tapi suaranya besar karena bersikap agresif saat menekan pemerintah lokal untuk satu isu tertentu yang jadi perhatian mereka selama ini.

“Berani teriak. Beragi galak. Seakan-akan aja mereka mewakili mayoritas, mengatas namakan diri sebagai wakil dari seluruh umat beragama,” jelasnya melalui sambungan telepon, Selasa (22/01).

Mengkhawatirkan satu simbol serupa salib secara ngotot, apalagi sudah ada bantahan dari pihak yang membangun ornamen, memang tidak masuk akal. Tapi bagi Nathanael hal tersebut tidak jadi soal sebab bisa dijadikan jalan bagi kelompok penekan untuk menunjukkan eksistensinya.

“Seperti ingin bilang 'saya ada, saya punya power, dengarkan permintaan saya’,” kata pria yang berkonsentrasi pada studi sosial, agama, dan politik itu.

Sekali keinginan kelompok terpenuhi, daya tawar mereka naik, lanjut Nathanael. Keberhasilan itu dianggap sebagai prestasi, selayaknya portofolio, untuk dijadikan jualan di hadapan elite partai.

Pada akhirnya kasus seperti protes salibisasi di Solo tidak lepas dari spektrum politik lokal. Kelompok penekan dimanfaatkan elite-elite lokal untuk mengejar agenda tertentu. Isu yang dibawa pun tak jauh dari sentimen keagamaan.

Mohammad Iqbal, dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM, menyepakati bahwa aksi penolakan ornamen serupa simbol salib di Solo tidak mewakili fobia masyarakat Solo. Pasalnya orang-orang yang memprotesnya juga sedikit, namun berani melawan pemerintah setempat dengan memainkan isu agama.

Tapi Iqbal tidak setuju dengan anggapan peserta aksi berasal dari golongan kelas bawah atau kaum yang tak berpendidikan. Baginya hal tersebut tidak linier, sebab warga dari kelas menengah maupun yang berpendidikan baik pun kerap punya sikap yang sama atau bahkan jadi salah satu massa aksi.

“Ini soal bagaimana masyarakat memilah informasi, mana yang hoaks, mana yang benar. Soal literasi informasi,” kata peneliti Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS) UGM itu, saat dihubungi secara terpisah, Selasa (22/1/2019).

Iqbal mengkhawatirkan aksi-aksi seperti itu akan menggerus modal sosial yang menjadi pondasi pluralisme di satu daerah.

“Karena orang-orang akan semakin terbiasa dengan aksi-aksi seperti itu, alias mewajarkannya. Kelompok (penekan) ingin menjaga aktivisme, tak lepas dari gelombang konservatisme yang belakangan ini makin menguat di Indonesia.”

Sikap Pemkot Solo yang mengalah dianggap sebagai pendidikan politik yang jelek oleh Nathanael. Tapi ia bisa memahaminya. “Kalau mau ribut untuk hal-hal seperti itu juga rasanya tidak worth it. Apalagi ini mau pemilu. Mikirnya kita ngikut kemauan mereka dengan cat ulang, atau mau tegang-tegangan.”

Meludahi Wajah Patung Tiga Mojang

Kekalahan pemkot dari kelompok penekan terjadi berkali-kali di Indonesia. Nathanael menyebut contoh lain yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, pada bulan Juni 2010. Saat itu sebagian warga mempermasalahkan patung Tiga Mojang yang menjadi ikon sebuah perumahan elite di kawasan Medan Satria.

Merujuk arsip Antara, patung Tiga Mojang dibangun dengan menelan biaya Rp2,5 miliar. Tingginya sekitar 19 meter dengan bentuk tiga perempuan yang saling membelakangi. Pembuatnya adalah seniman asal Bali, Nyoman Nuarta.

Protes datang dari sejumlah warga plus ulama setempat karena pembangunan patung dituding tidak memiliki izin. Salah satu kelompok penekan, Forum Anti Pemurtadan Kota Bekasi, secara terang-terangan menyebutnya sebagai patung “thogut” yang berpakaian seronok dan menyinggung perasaan umat Islam.

Jumlah patung juga dihubung-hubungkan dengan konsep Trinitas dalam agama Kristen. Lainnya menuduh sebagai patung Bunda Maria. Perwakilan MUI Kota Bekasi pun secara implisit menilai patung tersebut “mencitrakan ajaran agama tertentu”.

Nyoman Nuarta menegaskan hasil karyanya bukan patung Bunda Maria atau alat kristenisasi. “Tidak ada unsur keagamaan, apalagi agama Kristen, tapi gambaran mojang priangan yang sedang menggunakan kemben, refleksi dari keindahan budaya Jawa Barat” katanya, masih merujuk pada arsip Antara.

Sekali lagi, bantahan atas segala tuduhan tetap kalah oleh tekanan. Tak lama berselang, patung Tiga Mojang dirobohkan. Sekelompok massa meneriakkan takbir di lokasi pembongkaran, sementara seorang perempuan terlihat marah-marah sambil meludahi muka patung.

Aparat memulai pembongkaran sejak Sabtu (11/6/2010) dini hari pukul 3.30 dan baru selesai pukul 10.00 WIB. Wakil Wali Kota Bekasi saat itu, Rahmad Effendi, mewacanakan agar bekas berdirinya patung diganti dengan Monumen Bambu Runcing. Biar ada nilai kejuangannya, ujar dia.

Mayoritas yang “Insecure”

Baik Iqbal maupun Nathanael tidak sepakat jika kasus ornamen berbentuk salib di Solo sebagai gerakan anti-Kristen. Nathanael menyebutnya sebagai sikap anti-keberagaman. Kelompok penekan ia katakan tidak bisa menerima sesuatu yang tidak pure (murni), baik secara ideologis maupun teologis.

Meski demikian Nathanael tidak memungkiri adanya praktik kristenisasi di Indonesia. Ia mengacu pada riset Sidney Jones di International Crisis Group (ICG) tentang gereja-gereja kecil yang bergerak di luar otoritas Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) atau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

“Mereka punya target menambah pengikut, misalnya melalui bakti sosial. Tapi penggagas acara biasanya cuma main klaim melalui foto-foto selama acara. Tidak ada pembaptisan. Tindakan ini menimbulkan praduga dan prasangka, bahwa jangan-jangan semua gereja bersikap seperti itu,” katanya.

Nathanael lalu mengutip risetnya sendiri di Pusat Studi Paramadina yang mengungkap penolakan pendirian gereja di Jakarta dilatarbelakangi ketakutan akan kristenisasi. “Gereja kan bukan sekedar bangunan, tapi ada komunitas dan kegiatan, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi warga sekitar.”

“Fenomena penolakan gereja bersifat lebih kompleks, namun kristenisasi karena simbol serupa salib di ruang publik itu terlalu kejauhan,“ kata Nathanael sambil tertawa kecil.

Apakah kasus tersebut juga gambaran mayoritas yang merasa terancam posisinya? Nathanael menilai semua orang punya rasa insecure (tidak aman). Sebagaimana mayoritas Kristen-kulit putih AS ada yang merasa tidak aman dengan warga pendatang, orang Islam, orang Amerika Latin, dan lain kelompok minoritas lain.

“Persoalannya, ada tidak politisi yang memanfaatkan rasa tidak aman ini untuk kepentingannya? Ada tidak aparat keamanan yang cukup kuat untuk menghadapi kelompok-kelompok penekan yang bisa memakai kekerasan jika merasa terancam?”

Editor: Windu Jusuf