tirto.id - "Bikin film itu mirip seks. Tidak ada satu pakem untuk bikin film. Satu-satunya cara belajar ya bikin film,” ujar Lily Amirpour, sutradara independen Amerika, seperti dikutipIndiwire.

Lily membuat film sejak usia 12 tahun. Para kritikus memuji karya perdananya, A Girl Walk Home Alone at Night (2014), cerita vampir perempuan di sebuah kota antah berantah di Iran. Setelah kuliah film di University of California in Los Angeles (UCLA), ia berkomentar: “Sekolah film adalah satu di antara begitu banyak alat. Anda bisa lihat film, baca skenario film favorit, nonton bonus feature dari sutradara kesukaan, dan menyaksikan bagaimana mereka membuat film … cobalah ambil kameramu dan mulai merekam.”

Jelas bagi Lily sekolah film adalah cara kesekian untuk belajar film. Namun, pernyataan Lily pada dasarnya mengandaikan suatu pengalaman panjang makan bangku sekolah film. Dan mungkin juga privilese: Anda harus tahu seperti apa rasanya sekolah di UCLA, kampus prestisius yang pernah melahirkan Jim Morrison itu, untuk mengatakan bahwa sekolah film tidak penting.

Biaya untuk membuat film jauh lebih tinggi ketimbang ongkos membuat lukisan, patung, atau musik. Biaya untuk praktikum sekolah film juga lebih mahal dibanding praktikum seni rupa atau tari. Mahalnya pendidikan film ini seringkali memicu pertanyaan seputar relevansi sekolah film. Apalagi saat revolusi digital sukses mengubah pengetahuan seputar film menjadi pengetahuan sosial yang terakses dengan mudah. Bahkan di Hollywood, ada banyak pembuat film yang tidak memperoleh pendidikan film secara formal. Christopher Nolan, James Cameron, Miranda July, Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Richard Linklater, Robert Rodriguez, Spike Jonze, Steven Soderbergh, dan Wachowski bersaudara tidak pernah masuk sekolah film, dropout dari kampus film, atau sekadar menghabiskan masa mudanya bekerja paruh waktu di rental video.

Meski begitu, sekolah film tak kekurangan mahasiswa. Demikian pula di Indonesia.

Pertambahan kuantitas film Indonesia tiap tahun diyakini mendorong kebutuhan pekerja film. Di luar arena bioskop, webseries berkembang seturut meningkatnya penggunaan perangkat digital. Kanal-kanal berbasis web dan aplikasi seperti Viddsee menghadikan film-film pendek se-Asia Tenggara ke ponsel. Tahun lalu, Netflix masuk ke Indonesia. Bagi dunia pendidikan tinggi, budaya tontonan yang kini hadir di mana-mana direken sebagai peluang bisnis baru.

Sejak rilisnya Petualangan Sherina (1999) yang didapuk pers dan kritikus film sebagai tanda kebangkitan film nasional, terdapat 1.221 judul film Indonesia yang diputar di layar lebar. Angka ini diperoleh dari Film Indonesia. Dari situs yang sama, diketahui 3.607 judul film Indonesia yang telah diproduksi di Indonesia sejak 1926—tahun rilisnya Lutung Kasarung yang sering ditulis sebagai film pertama yang dibikin di Indonesia.

Pada 1991-1998 produksi film nasional anjlok dan mencapai titik nadir pada 1998 ketika hanya terdapat empat judul film yang rilis di bioskop. Berkaca dari data tersebut, hampir sepertiga dari jumlah keseluruhan film nasional diproduksi pascakrisis. Dalam situasi zaman yang berbeda, bagaimanapun tahun 1970-an (619 judul) dan 1980-an (834 judul) tetaplah menjadi dekade keemasan film Indonesia. Perlu dicatat, daftar yang dikeluarkan Film Indonesia tidak mencakup film pendek. Jika film pendek masuk, jumlah film yang dihasilkan di atas tahun 2000 bakal membeludak.

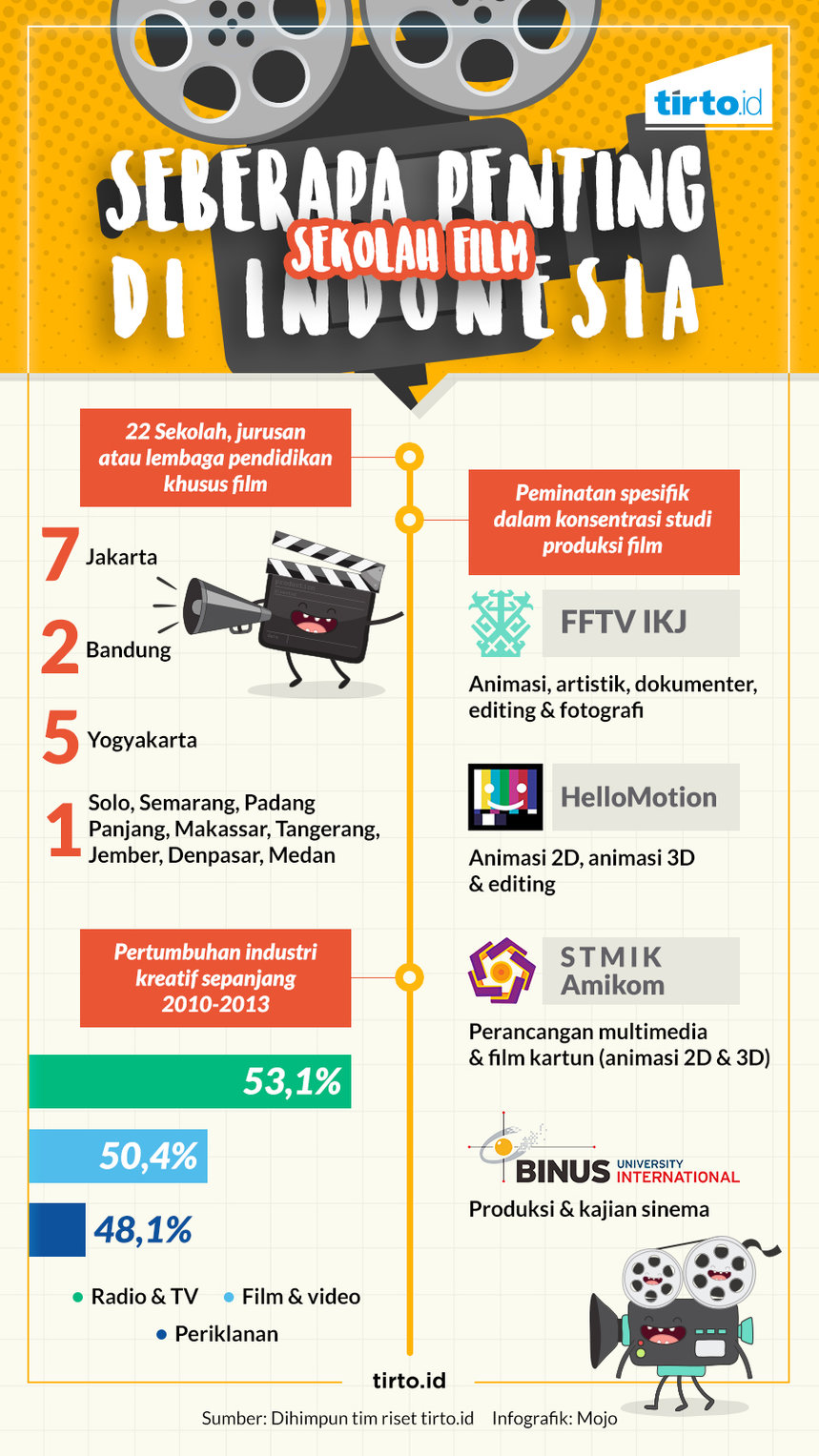

Pada Maret 2017 terdapat 22 sekolah film, jurusan film, atau lembaga pendidikan khusus film. Tujuh di antaranya beroperasi di Jakarta, lima di Yogyakarta, dua di Bandung. Adapun Surakarta, Semarang, Padang Panjang, Makassar, Tangerang, Jember, Denpasar, dan Medan masing-masing memiliki satu sekolah film. Lima di antaranya menawarkan program non-gelar.

Sekolah film tertua didirikan di Institut Kesenian Jakarta dengan nama Akademi Sinematografi pada 1971. Yang terbaru adalah jurusan Film dan Animasi Universitas Media Nusantara. Program yang bermula dari peminatan digital Cinematography dan Animation di bawah program studi Desain Komunikasi Visual, pada tahun ini resmi jadi program studi tersendiri.

Dari keseluruhan 22 sekolah, 16 di antaranya didirikan pada 2000-an ke atas. Sebagian besar lembaga ini juga menawarkan pengajaran produksi televisi—atau memang sejak awal didesain untuk menghasilkan pekerja di bidang film dan produksi acara televisi. Bidang televisi ini, untuk menyebut tiga contoh, terdapat di Fakultas Film dan Televisi IKJ, program studi televisi Institut Seni Indonesia, serta Sekolah Tinggi Multmedia (MMTC) di Yogyakarta. (Baca: Apa yang Dipelajari di Sekolah Film?)

Dunia Tontonan Baru

Peminatan dan konsentrasi studi pada dasarnya mengikuti kebutuhan tenaga profesional dalam produksi film. FFTV IKJ tergolong yang paling lengkap dengan peminatan animasi, artistik, dokumenter, editing, fotografi, kamera, penyutradaraan, produksi, skenario, dan suara—selain bidang yang tidak ditujukan untuk produksi seperti kajian sinema.

Sejumlah kecil lainnya menawarkan studi yang lebih spesifik. Contohnya, HelloMotion yang berbasis di Jakarta menawarkan kelas-kelas khusus belajar animasi dua dan tiga dimensi serta editing. Program yang sama juga ditawarkan oleh STMIK Amikom, Yogyakarta, dengan Perancangan Multimedia dan Film Kartun (Animasi 2D dan 3D) yang bernaung di bawah Prodi Sistem Informasi (SI) dengan gelar S1. Adapun jurusan film di Binus International menawarkan dua konsentrasi: produksi dan kajian sinema.

Sulit memastikan apakah kenaikan angka produksi film Indonesia yang masuk bioskop-bioskop besar akan secara konstan meningkatkan kebutuhan serapan tenaga kerja produksi film pada tahun-tahun mendatang. Pasalnya, industri film di Indonesia belum bisa dikatakan industri besar. Pada 2014, industri kreatif Indonesia menyumbang Rp642 triliun alias 7,05 persen dari seluruh Produk Domestik Bruto (PDB). Film tidak termasuk dalam kelompok penyumbang terbesar dari industri kreatif yang didominasi oleh bisnis mode (32,3 persen), kuliner (31,5 persen), dan kerajinan (25,8 persen).

Namun, dari segi pertumbuhan, pada November 2016 lalu Triawan Munaf dari Bekraf mengklaim pertumbuhan industri kreatif sepanjang 2010-2013 paling banyak didominasi oleh radio dan televisi (53,1%), film dan video (50,4%), serta periklanan (48,1%).

Hal yang patut diperhatikan juga adalah ketersediaan pelbagai infrastruktur yang mampu menopang pertumbuhan produksi film secara konstan, dalam hal ini adalah lini ekshibisi. Ketika produk tontonan film meningkat tapi tak sampai ke konsumen, industri akan mati. Pertumbuhan bioskop-bioskop, khususnya jejaring XXI, hari ini berpusat di kota-kota besar. Jejaring-jejaring bioskop lain sejauh ini belum mampu menyamai tingkat persebaran bioskop XXI. Sementara bioskop-bioskop kecil sejak lama sudah berguguran, terutama di kota-kota kecil. Sudah ada banyak studi yang mengatakan kehancuran film nasional pada awal 1990-an bermula kematian bioskop-bioskop kecil akibat monopoli distribusi film yang dilakukan XXI.

Berita bagusnya adalah semakin maraknya ruang-ruang menonton yang tidak berafiliasi dengan bioskop besar. Di Jakarta, setidaknya terdapat Kineforum, Paviliun 28, dan Kinosaurus, yang memutar film klasik dunia, film Indonesia lawas, serta film pendek. Paviliun 28 dan Kinosaurus menarik tiket untuk setiap pemutarannya, sementara di Kineforum, yang didirikan pada 2005, tiket hanya berlaku untuk film Indonesia.

Di Yogyakarta, ada Kinoki yang beroperasi dari tahun 2005 hingga tutup pada 2011. Selain memutar film-film yang tidak tayang di bioskop, Kinoki mengambil peran sebagai tempat pendidikan. Pada hari-hari tertentu para pembuat film Yogya berkumpul, memutar karya mereka dan mendiskusikannya dengan penonton. Di Kota Pelajar ini, juga termasuk di sejumlah daerah yang tumbuh komunitas filmnya, dari Purbalingga hingga Palu maupun Makassar, muncul secara rutin ruang tontonan seiring bertumbuh produksi film independen dan film pendek.

Festival-festival dalam negeri juga diramaikan oleh peserta lokal. Pada awal 2000-an, satu-satunya festival film adalah Jiffest. Kini hampir setiap bulan terdapat undangan bagi para pembuat film untuk mengirimkan film festival. Bahkan lembaga-lembaga negara seperti PT Pos dan Polri mulai menggelar kompetisi film pendek. Tentu festival-festival luar negeri, yang juga semakin menjamur, tetap menjadi daya tarik sendiri.

Belum lagi eksperimen dengan medium video, yang dilakukan beberapa pembuat film di luar Jawa mengedarkan film mereka. Contohnya seri Eumpang Breuh, komedi laris berbahasa Aceh yang diproduksi oleh Dhien Keramik Production, Banda Aceh, yang dijual melalui kepingan VCD. Pada 2015, Empang Breuh 13 beredar lewat 25 ribu keping VCD dan langsung ludes dalam beberapa hari.

Bioskop-bioskop besar tidak lagi menjadi satu-satunya wahana yang dapat mendatangkan ekspos publik kepada karya pembuat film. Yang kemudian masih menjadi pertanyaan adalah berapa lama ruang-ruang tontonan ini mampu bertahan dan cukup menghasilkan untuk para pembuat film.

Relevansi

Pada 2014 situs resmi New York Film Academy, sekolah film yang berbasis di New York dan membuka banyak cabang di dunia, merilis artikel berjudul “Is Film School Worth It?”. Setelah mengemukakan alasan mengapa sekolah film hari ini kelihatan tidak penting—di saat kamera dan teknologi digital makin mudah dijangkau dan memungkinkan orang untuk otodidak—tulisan tersebut mengajukan beberapa argumen mengapa sekolah film tetap penting.

Tiga pokok di antaranya: film adalah seni komunal dan para pelajar film dituntut untuk melatih diri agar mampu bekerja dalam tim; sekolah film menyediakan koneksi ke industri; dan akses ke peralatan-peralatan produksi yang vital dan mahal seperti kamera digital Red.

Tapi dalam konteks Indonesia, klaim ini lagi-lagi perlu diuji. Kebutuhan untuk alat-alat mahal bersifat kondisional, bukan perihal mutlak. Koneksi ke industri pada dasarnya adalah ekspresi yang paling gamblang dari modal sosial, yang selama ini terakumulasi melalui pergaulan dalam komunitas dan asosiasi profesi. Komunitas-komunitas film ini pula yang sejak awal 2000-an mengambil peran sebagai wadah pelatihan para pembuat film.

Bukan berarti sekolah film abai dengan kenyataan tersebut. Di luar keterampilan-keterampilan teknis tertentu yang membutuhkan pelatihan spesifik, jurusan film di kampus-kampus seperti UMN dan Binus pun mengambil siasat jangka panjang dengan mengajarkan kecakapan lain. Misalkan kewirausahaan, bisnis dan manajemen film, serta perkara lain yang selama ini tidak atau kurang diperhatikan dalam pembicaraan tentang film Indonesia. Tampaknya ada kegelisahan jika kelak film Indonesia kembali rontok seperti pada awal 1990-an.

Ilmu-ilmu humaniora diserap ke dalam kurikulum. Ia memberikan wawasan kepada pelajar film tentang sejarah politik dan kebudayaan sebagai perkakas untuk mengolah cerita. Terakhir, magang—satu sarana rekrutmen yang telah berkembang sejak kelahiran film di Indonesia—pun diolah oleh sebagian besar kampus film menjadi aktivitas akademik.

Meledaknya budaya tontonan ini sebenarnya menarik jika dibandingkan panorama kebudayaan pada awal 1970-an. Tatkala negara menguasai dan mengawasi ketat ‘pasar’ tontonan, melalui televisi nasional, sensor film, dan asosiasi profesi, kebutuhan tenaga kerja kurang lebih bersifat tetap dan salah satunya dipasok melalui lembaga-lembaga pendidikan film perdana. Adapun situasi sesudah otoritarianisme Orde Baru hari ini ditandai lewat kebutuhan hiburan tontonan. Ia semakin meningkat di tengah derasnya temuan-temuan teknologi baru dan pasar yang mulai semarak dan beragam menurut wilayah, kelas, dan sejumlah kategori lain.

Pekerja datang dan pergi. Sisanya bekerja meraup profit dari pinggir dengan harapan suatu saat meraih kejayaan. Bagaimana sekolah film dapat mengapitalisasi relasi-relasi sosial serta pengetahuan yang telah dan sedang menopang bisnis film dan dunia tontonan di Indonesia secara umum, pada akhirnya harus berpijak pada kenyataan pasar yang sangat plastis dan liar. Atau, pilihan lainnya yang masih terbuka hari ini: sekolah film dapat berperan untuk mengubah ekosistem pasar yang masih compang-camping tersebut.

_____

Foto oleh Dok. FFTV IKJ

Penulis: Windu Jusuf

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id