tirto.id - Berapa banyak layar yang disediakan bioskop untuk film-film Indonesia? Mengapa film Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri?

Yang pertama tentu persoalan penonton. Jumlah penonton Beauty and The Beast, misalnya, jauh lebih banyak daripada film Galih dan Ratna. Sementara untuk menjawab pertanyaan kedua, kita perlu tahu bagaimana kondisi ekosistem perfilman Indonesia sehingga kelak kita mampu bersaing dengan film-film dari luar negeri.

Salah satu argumen yang kerap disampaikan mengapa film Indonesia tidak laku adalah alasan mutu, meski kita harus lebih kritis menilai pendapat macam ini. Sejauh ini beberapa film Indonesia bisa mendapatkan penghargaan hingga ke luar negeri, selain mereka juga mendapatkan apresiasi positif di pelbagai forum film. Namun, mengapa film di Indonesia jarang sekali bisa tembus penjualan yang memuaskan?

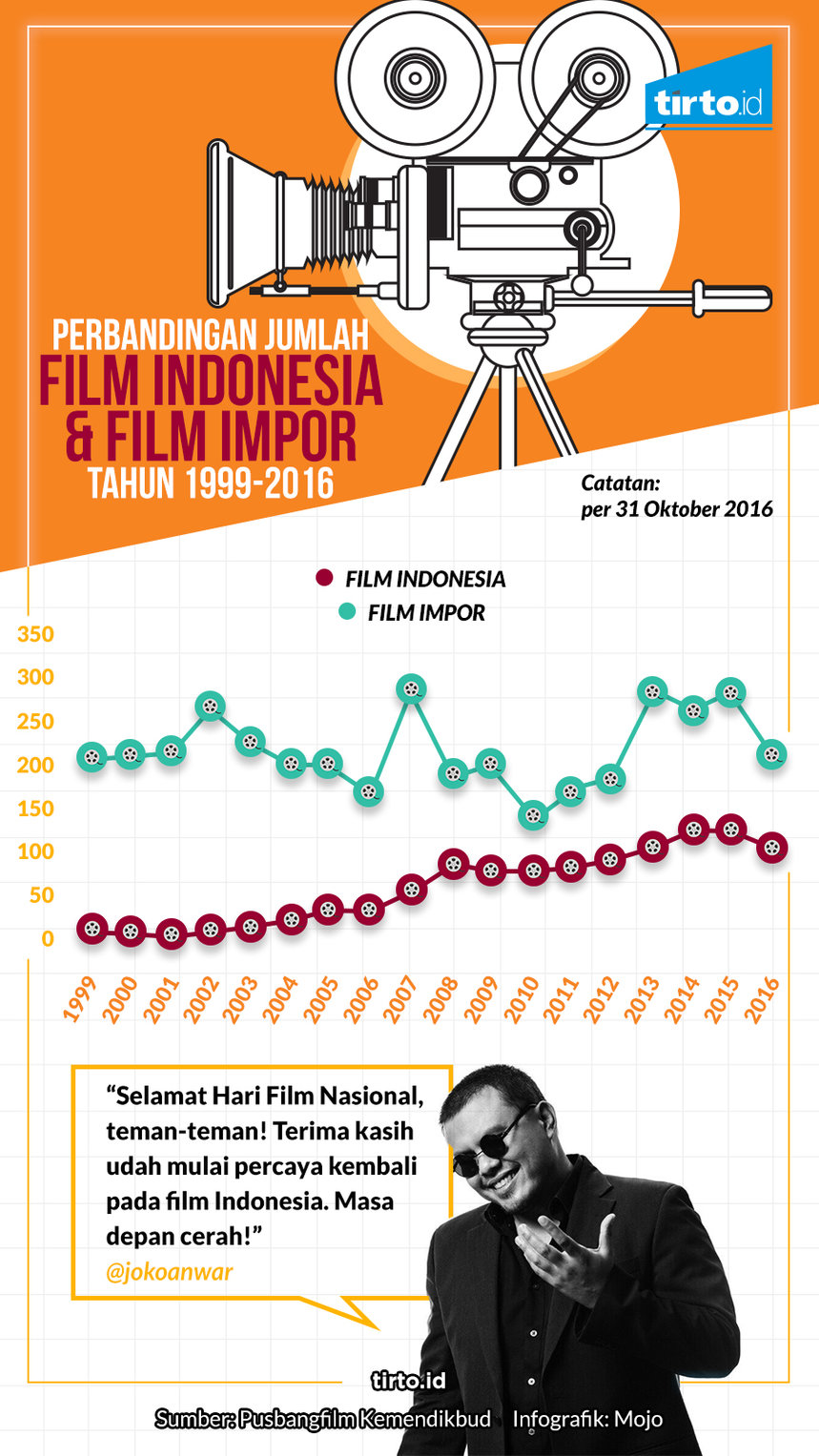

Pertumbuhan jumlah film Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan data yang menjanjikan. Jumlah film yang diproduksi meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan kalkulasi dari Film Indonesia, ada 528 film sejak 2011. Tapi apakah jumlah ini menunjukkan industri film kita sehat? (Baca: Sekolah Film: Penting atau Tidak?)

Dimas Jayasrana pendiri dan direktur operasional Spektakel, sebuah platform direktori acara seni dan budaya, menyebut banyaknya film yang dibuat di Indonesia tak bisa menjadi tolok ukur kualitas industri film kita yang sehat.

“Di Indonesia ada puluhan, kalau tak bisa dibilang ratusan, komunitas film. Dari mereka lahir setidaknya seribuan judul film; panjang-pendek, dokumenter-fiksi setiap tahun,” katanya.

Menurutnya, jumlah layar bioskop kita sampai dengan tahun ini ada sekitar 1.200-an layar yang masih terkonsentrasi di kota besar di pulau Jawa. Kebutuhan tontonan film tidak bisa dipenuhi jika membandingkan jumlah layar (dan sebarannya) dengan populasi penduduk Indonesia. Itu yang kemudian dijawab oleh komunitas film. Pemutaran-pemutaran film non-bioskop hadir sepanjang tahun, dalam pelbagai skala, dikelola oleh komunitas film.

“Itu baru soal. Belum lagi bicara soal pendidikan sinema yang masih timpang. Jadi, saya tidak pernah menjadikan jumlah produksi film (bioskop) sebagai satu-satunya parameter,” katanya.

Menyalahkan kurang baiknya mutu film Indonesia karena kecilnya jumlah penonton jelas tidak fair. Dimas menilai penonton film tidak lahir begitu saja. Itulah mengapa ia kritis terhadap para pelaku industri film yang menganggap penonton seperti domba, yang dianggap lahir dari antah-berantah. Selama ini banyak penggiat film yang berpikir bahwa selera penonton bukan sesuatu yang bisa dibentuk, dipertajam, atau dikembangkan.

”Itu jenis kebodohan akut yang masih menjangkiti banyak orang. Pendidikan semesta untuk sinema belum pernah dilakukan. Perkara mutu buruk atau selera tidak bisa diterjemahkan secara verbal. Terlalu banyak faktor yang mesti dikupas,” katanya.

Ada banyak usaha untuk memperbaiki kualitas selera dan mutu film di Indonesia: Ruang alternatif pemutaran film, festival film, dan komunitas-komunitas film yang muncul di pelbagai tempat. Di Jakarta, ada beberapa ruang menonton alternatif seperti Kinosaurus dan Kineforum. Keduanya beberapa kali fokus memutar film-film Indonesia yang kadang tak punya kesempatan tayang di bioskop besar.

Menurut Dimas, pelbagai komunitas dan festival film mandiri yang ada selama ini hadir untuk menambal lubang-lubang di ekosistem perfilman Indonesia. Seperti pendidikan, produksi, dan ekshibisi. Di sini peran komunitas dan inisiatif individu lahir karena kegelisahan melihat kurangnya akses film bermutu. Dimas menilai apa yang dibuat penggiat komunitas film mandiri di Indonesia sangat progresif.

Adrian Jonatan Pasaribu, kritikus film dan penggiat Cinema Poetica—sebuah kolektif kritikus, jurnalis, peneliti, dan penggiat film—mengatakan jika melulu melihat jumlah film Industri film kita memang mengalami peningkatan. Pada akhir 2000-an, jumlah produksi film masih di kisaran 80-90-an per tahun. Tetapi, sejak 2013, jumlah ini meningkat 110-130 film per tahun.

“Tapi apa iya industri hanya diukur dari volume produksinya saja? Film, bagaimanapun, juga butuh penonton, dan saya rasa aspek ini yang perlu kita kulik lebih jauh, mengingat saat ini kursi bioskop masih jadi bentuk pasar film yang paling riil,” kata Adrian.

Jumlah Gemuk Penonton Tidak Merata

Jika membahas tentang jumlah penonton, tahun lalu ada Warkop DKI Reborn yang berhasil mengumpulkan 6,8 juta penonton, 2 juta lebih banyak dari jumlah penonton Laskar Pelangi—film terlaris Indonesia sejak 2008 dengan 4,7 juta penonton. Dalam catatan Adrian, setidaknya ada tujuh film Indonesia lain dari tahun lalu yang sukses melewati angka satu juta penonton.

Selama ini hanya dua atau tiga film yang bisa menembus angka penonton dalam jumlah jutaan. Pada 2009 ada enam film yang bisa mencapai target ini. Adrian menyebut film-film laris tahun lalu terhitung beragam. Roman macam Ada Apa dengan Cinta 2 dan London Love Story, biopik macam Rudy Habibie, hingga lakon lawakan macam My Stupid Boss dan Koala Kumal. Tren ini mendongkrak jumlah penonton. Dari riset yang dilakukan Adrian, ada sekitar 28 juta penonton sepanjang 2016 dan masih ada dua bulan lagi untuk menyamai rekor delapan tahun silam.

“Sebelumnya, dari 2010 sampai 2015, perolehan penonton tertinggi kita adalah 18 juta penonton pada 2012. Tahun-tahun lain mentok atau berada di bawah 15 juta penonton,” katanya.

Naiknya jumlah penonton bukan berarti menandakan situasi yang mengilap. Menurut Adrian, kita perlu lebih cermat lagi membaca perilaku menonton masyarakat Indonesia.

“Betul, kita telah menebas puncak-puncak pencapaian masa lampau, menggantinya dengan parameter baru yang lebih menantang lagi untuk dilampaui. Tapi, dalam lingkup yang lebih luas, penonton film Indonesia sesungguhnya turun justru ketika produksi film Indonesia dan jumlah bioskop naik,” kata Adrian.

Adrian menjelaskan, untuk mengetahui karakteristik penonton kita pada lima tahun terakhir, kita perlu mundur ke belakang dan membaca statistik yang tersedia. Pada 2012, ada 672 layar dari 152 bioskop. Selama setahun terkumpul 18,6 juta penonton dari 84 film Indonesia. Pencapaian ini disambut meriah karena berhasil melewati perolehan penonton pada 2011 dan 2010, yang masing-masing mentok pada angka 15 juta.

“Fakta yang terlupakan waktu itu: 8,3 juta atau 45% dari total penonton pada 2012 berasal dari The Raid, 5 cm, dan Habibie & Ainun—tiga film teratas dalam perolehan penonton. 81 film lain rata-rata memperoleh 127 ribu penonton per film,” jelasnya.

Kondisi tahun 2016 mirip, bahkan lebih mengenaskan: 21,9 juta alias 77,7% total penonton kita tahun ini berasal dari Warkop DKI Reborn, Ada Apa dengan Cinta 2, My Stupid Boss, Rudy Habibie, Koala Kumal, Comic 8: Casino Kings Part 2, ILY from 38.000 Ft, dan London Love Story. Ke-93 film lain rata-rata hanya memperoleh 67 ribu penonton per film. Padahal jumlah bioskop sekarang hampir dua kali lipat dibanding 2012 silam: 283 bioskop dengan 1213 layar.

“Singkat kata, serapan penonton kita menurun justru ketika produksi film dan jumlah bioskop meningkat. Satu hal yang saat ini bisa disimpulkan: industri film kita punya endurance yang tinggi. Udah tahu rugi, tetap saja produksi. Luar biasa,” kata Adrian.

Tapi tingginya penonton film-film Indonesia tidak bisa dibandingkan dari film-film impor yang nyaris selalu tampil di layar bioskop Indonesia. Selama ini pertimbangan sebuah film diputar atau tidak adalah jumlah penonton dan terlalu matematis.

”Konsekuensi praktisnya tidak saja film asing mendapat lebih banyak layar, tapi juga film Indonesia jadi lebih mudah dikorbankan untuk kasih jalan ke film anyar dari negeri sana,” kata Adrian.

Pembuat film di Indonesia, kecuali beberapa pihak yang memang punya nama, harus mengantre untuk bisa dapat tanggal tayang. Mereka bisa menanti lebih dari enam bulan, bahkan ada yang sampai setahun, untuk bisa dapat jam tayang di bioskop.

“Itu juga kalau sudah tayang, jaminan bertahan di bioskopnya juga tidak lama. Minggu kedua atau minggu ketiga seringnya sudah harus berbagai layar dengan film asing,” ujar Adrian.

Peran Sentral Komunitas Film

Seperti Dimas, Adrian percaya fungsi komunitas dan festival film dapat membantu perkembangan mutu dan selera penonton film-film Indonesia. Logikanya, dengan banyak menonton, diharapkan akan banyak apresiasi, dan dari apresiasi yang ada, sineas Indonesia akan semakin terpacu untuk membuat lebih banyak film bermutu. Mengingat banyak kota di Indonesia tak memiliki akses terhadap bioskop besar, komunitas film menjadi penting untuk memberikan ruang tayang film.

“Ruang-ruang ini juga memberi kehidupan kedua, ketiga, bahkan keempat bagi film-film yang tidak bisa bertahan lama di bioskop. Untuk kota-kota yang tidak atau belum berbioskop, ruang-ruang seperti ini jadi sarana menonton, juga ruang sosial untuk publik setempatnya,” kata Adrian.

Pentingnya komunitas-komunitas dan festival-festival film ini memperluas kemungkinan keterlibatan publik dalam perfilman Indonesia, baik sebagai penonton, penikmat, maupun pelaku. Secara kuantitas, komunitas bisa dibilang sebagai elemen mayoritas dalam perfilman ini. Untuk produksi, misalnya, di bioskop kita dapat 100-120-an film panjang tiap tahun. Di tingkat komunitas, kalau kita hitung jumlah film yang terdaftar di festival-festival nasional, kita bisa dapat 500-600-an film.

“Selama ini komunitas dianggap kecil karena perspektif kita melihat perfilman masih terlampau bioskop-sentris. Selain itu, inisiatif-inisiatif di tingkat komunitas tidak terlalu terkoordinasi sehingga tidak selalu padu derap langkahnya. Padahal komunitas-komunitas komunitas film punya tawaran yang konkret dan tidak main-main, baik sebagai kekuatan kulturul maupun sebagai kekuatan ekonomi,” jelas Adrian.

Penulis: Arman Dhani

Editor: Fahri Salam