tirto.id - Ketika sedang mengandung, Nafiqah sakit keras dan tubuhnya tak berdaya. Seperti dicatat H. Aboebakar dalam Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasjim (2011), dia pun bernazar, “Bila bayi dalam kandunganku ini nanti lahir dengan selamat, tiada kurang suatu apa pun, setelah badanku segar dan kuat kembali, akan kubawa ia menghadap kepada bekas guru ayahnya di Madura, yaitu Kiai M. Kholil Bangkalan.”

Bayi itu akhirnya lahir pada 1 Juni 1914 di Tebuireng, tempat suaminya, Kiai Hasyim Asy'ari, menjadi tuan guru ilmu agama di sana. Nazar itu ditepati Nafiqah. Ketika usia Wahid Hasyim 3 bulan, Nafiqah pun membawanya ke Madura.

Mereka harus naik kereta api yang sesak dan kemudian harus memasuki pelabuhan yang sesak pula. Setelah menyeberang laut dan sampai di Pulau Madura, mereka naik dokar di tengah hujan deras dan guntur, sebelum akhirnya tiba di tempat tujuan.

Wahid Hasyim kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pembaca yang tekun. Sejak muda dia sudah jadi orang terpelajar.

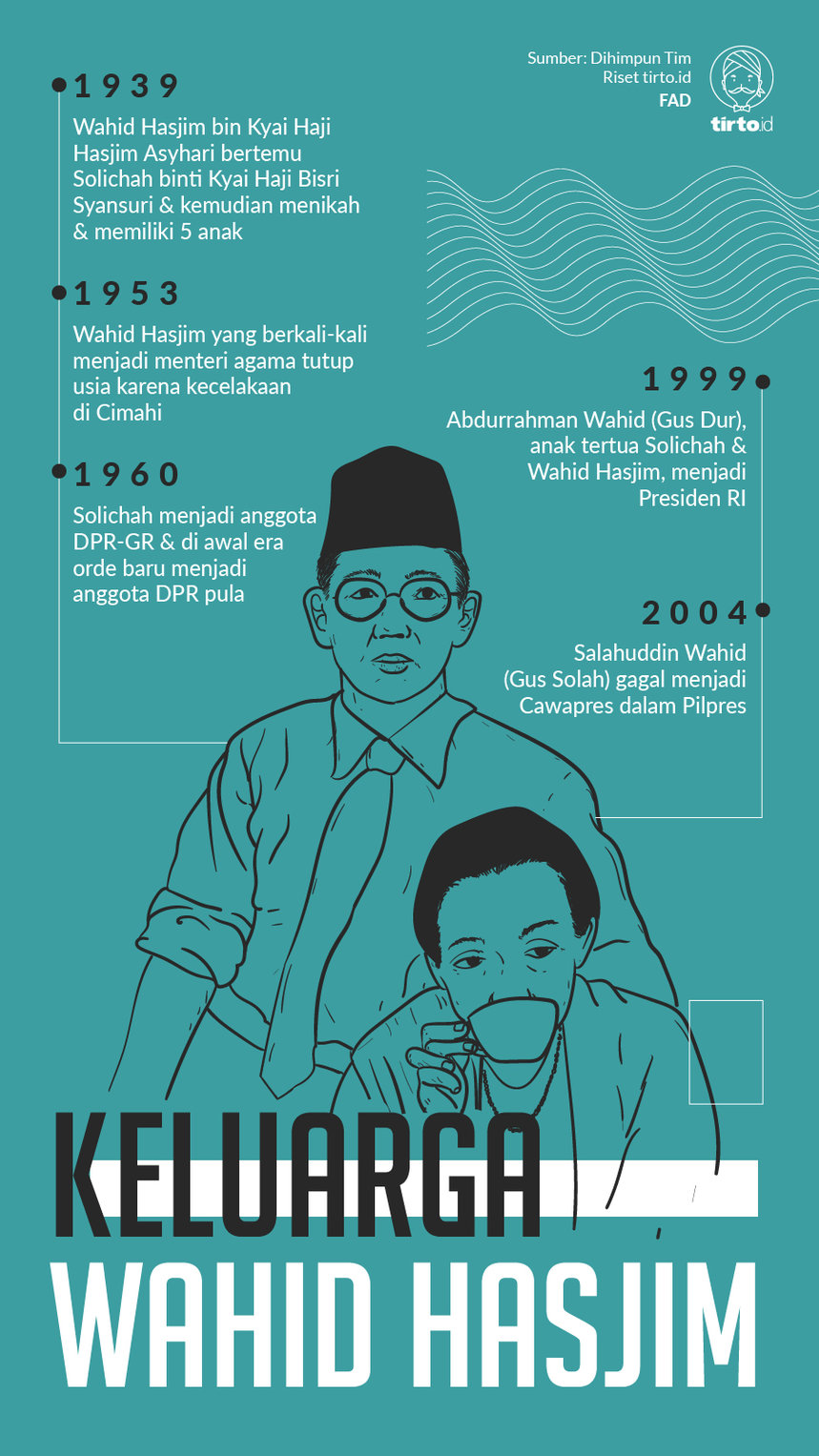

Dalam sebuah pesta pernikahan di tahun 1939, Wahid Hasyim melihat seorang gadis yang membawa seember air untuk mencuci piring di dapur. Gaya gadis itu biasa saja, tapi begitu luar biasa di hati Wahid Hasyim. Belakangan Wahid tahu gadis itu bernama Solichah, putri Kiai Bisri Syansuri.

Usia Solichah waktu itu belum genap 16. Di zaman itu usia 16 sudah lazim menikah bagi anak gadis. Kira-kira Solichah selisih 9 tahun dengan Wahid. Meski pendidikannya hanya madrasah, pikiran Solichah aktif dan keinginannya kuat. Wahid yang terpesona kepada Solichah kemudian melamarnya. Rupanya Kiai Bisri tak menolak, maka kemudian menikahlah mereka.

Wahid Hasyim kala itu sudah menjadi perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi yang turut didirikan ayahnya. Lewat Wahid Hasyim sebagai salah satu wakil mudanya, NU terlibat dalam perjuangan nasional. NU tergabung dalam Majelis Islam A'la Indonesa (MIAI) dan MIAI tergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

"Para aktivis muda ini terbawa ke panggung politik sebagai wakil NU di MIAI yang mendukung seruan GAPI agar Indonesia Berparlemen," tulis Andree Feillard dalam NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna (1999: 19).

Mendidik Anak secara Modern

Sebelum berpolitik, menurut Greg Barton dalam Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2002: 31), Wahid Hasyim belajar di madrasah ayahnya di Tebuireng dan pernah belajar di Makkah.

Meski tak sekolah macam Hollandsche Inlandsche School (HIS), Wahid Hasyim bisa menguasai bahasa Barat sehingga memperluas cakrawala bacaannya. Nafiqah—seorang keturunan priayi dan berharap anaknya jadi orang kota ketimbang menghabiskan hidup di pesantren—pernah meminta seorang manajer perkebunan Eropa mengajari Wahid bahasa Inggris dan Belanda. Tak heran, selain bahasa Arab dan pelajaran agama Islam, Wahid pun akhirnya bisa berbahasa Inggris dan Belanda.

Sepulang dari Arab Saudi pada 1934 dan kemudian membantu ayahnya mengajar di pesantren, Wahid sempat membangun madrasah modern di pesantren Tebuireng. Setelah menikah Wahid mengajari istrinya membaca huruf Latin serta bahasa Belanda dan Melayu. Wahid mengajarkan hal-hal modern kepada istri dan para santri karena baginya pendidikan Islam klasik dan pengetahuan modern dari Barat juga penting dalam kehidupan.

Setahun selepas Wahid dan Sholichah menikah, anak pertama mereka lahir. Anak ini lahir pada 1940 dan diberi nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Setelah kelahiran anak laki-laki sulung ini Solichah hamil lagi dan lahirlah Aishah pada Juni 1941. Di bulan September 1942 Aishah dan Abdurrahman punya adik yang diberi nama Salahuddin. Setelah Salahuddin—yang baru saja tutup usia pada Minggu (2/2/2020)—berturut-turut lahir anak-anak Wahid dan Sholichah yang lain: Umar, Lily Chodidjah, dan Hasyim.

Waktu Salahuddin lahir, Jepang sudah berkuasa di Nusantara. Di zaman Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari sempat ditahan pemerintah militer karena menolak melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang (saikeirei). Namun dia kemudian ditunjuk menjadi kepala Kantor Urusan Agama (Shumubu) di Jakarta.

Karena merasa sudah tua, Kiai Hasyim menunjuk Wahid Hasyim menggantikannya menjadi kepala Shumubu. Mau tak mau, Wahid Hasyim harus tinggal di Jakarta. Hanya anak tertuanya, Abdurrahman—(yang baru empat tahun), yang tinggal bersamanya di Jakarta. Mereka tinggal di kawasan Menteng.

Meski masih muda, Wahid Hasyim dianggap sudah mumpuni untuk menempati jabatan tersebut. Menurut Jajat Burhanudin dalam Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia (2012: 374), sebelum Jepang datang Wahid Hasyim memegang peranan penting dalam urusan sosial-politik Islam di Hindia Belanda.

Lantaran rekam jejak itulah maka pada 1945 dia ditunjuk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Wahid Hasyim juga terlibat dalam perumusan Pancasila.

Setelah Indonesia merdeka, Wahid Hasyim adalah orang pertama yang menjadi Menteri Agama. Dia berkali-kali menempati posisi itu sebelum akhirnya tutup usia pada 19 April 1953 di Cimahi.

Tiga Generasi dalam Politik

Sepeninggal Wahid Hasyim, anak-anaknya tumbuh tanpa ayah. Tapi sang ibu tetap memperhatikan pendidikan mereka. Sholichah, yang pendidikan dasarnya terbatas, seperti dicatat Greg Barton, berpengaruh sangat besar kepada anak-anaknya. Putri Kiai Bisri itu mendorong mereka tetap memelihara tradisi perdebatan dalam keluarga yang bebas dan seru. Tak lupa Solichah juga memfasilitasi anak-anaknya membaca buku dan surat kabar.

Ketika dewasa anak-anak Wahid Hasyim dan Sholichah kerap memakai nama belakang Wahid. Anak pertama mereka, Abdurrahman Wahid, belakangan dikenal sebagai intelektual dan pemimpin NU dengan panggilan bersahaja: Gus Dur.

Salahuddin Wahid—yang pernah menjadi Wakil Ketua Komnas HAM—dikenal sebagai Gus Sholah. Dua anak itu terjun ke dunia politik. Begitu pun adik keduanya, Hasyim Wahid, yang pernah menjadi pengurus PDIP dan anggota YKPK (Yayasan Keluarga Pembina Kesatuan). Sementara itu Umar berkarier sebagai dokter.

Seperti ayahnya, Gus Dur juga berkacamata dan doyan membaca. Gus Dur muda pernah belajar di Mesir dan Irak. Belakangan dia menjadi kolumnis yang tulisan-tulisannya banyak tersebar di media nasional. Dia juga menjadi peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Di masa Orde Baru Gus Dur sebagai pimpinan NU adalah salah satu oposisi terkuat rezim Soeharto. Setelah Soeharto tumbang, Gus Dur sempat menjadi presiden sebentar sebelum dilengserkan DPR. Gus Dur tutup usia pada 30 Desember 2009.

Dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah, Gus Dur dikaruniai empat putri, yaitu Zannuba Ariffah Chafsoh Wahid alias Yenni Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, Anita Hayatunnufus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid.

Salah satu anaknya adalah Irfan Asy'ari Sudirman Wahid alias Ipang Wahid, yang pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ipang Wahid terlibat dalam tim ahli pembuatan RUU Ekonomi Kreatif.

Menjadi anggota dewan adalah hal biasa di keluarga Wahid Hasyim. Menurut buku Wajah DPR dan DPD, 2009-2014: Latar Belakang Pendidikan dan Karier (2010: xxvii), Solichah pernah ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada 1960, lalu anggota DPR pada 1971-1977, 1977-1982, dan 1982-1987.

Seperti ibunya, Lily dan Umar juga pernah menjadi anggota DPR. Umar jadi DPR karena pergantian antar waktu pada 2007. Sementara Lily jadi DPR dari 2009 hingga 2014. Umar Wahid maju pula menjadi caleg pada Pemilu 2009.

Dalam generasi cucu-cucu Wahid Hasyim, pada 2009 setidaknya ada yang maju sebagai calon anggota DPR. Umi Athia (putri Aishah) jadi caleg PKB di daerah pemilihan Lampung, Arina Saraswati (putri Gus Sholah) sebagai calon dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di daerah pemilihan Jakarta 2, dan Maria Advanti (putri Lily) sebagai calon PKB di daerah pemilihan Jawa Tengah 9.

Editor: Ivan Aulia Ahsan