tirto.id - Data pribadi yang bocor dan tersebar di dunia maya adalah salah satu sumber ketakutan masyarakat modern. Potensi penyalahgunaan data dapat menghantui setiap saat. Sayangnya, disadari atau tidak, hal itu sudah dan tengah terjadi, serta kelihatannya sulit dihindari.

Praktik menutup webcam di laptop, misalnya, sudah menjadi hal yang jamak dilakukan oleh generasi kiwari yang sadar pentingnya privasi. Indriani Pratiwi, 25 tahun, yang bekerja sebagai karyawan swasta juga pernah mempraktikkannya.

“Iya,” sebutnya ketika Tirto menanyakan apakah keamanan privasi menjadi alasannya. “Dulu aku pernah dengar (atau baca?) kalau kamera dan mikrofon laptop bisa diakses dari jauh.”

Alasan Indri berdasar, meski sesungguhnya dibutuhkan ‘kerja sama’ dari pengguna laptop agar kamera tersebut dapat disadap.

Namun, dibandingkan webcam di laptop, media sosial yang memiliki kemampuan mengunggah gambar, ataupun situs-situs berita di internet yang hampir selalu mengunggah foto nyatanya memiliki potensi yang jauh lebih mengkhawatirkan terkait data pribadi, khususnya data mengenai wajah.

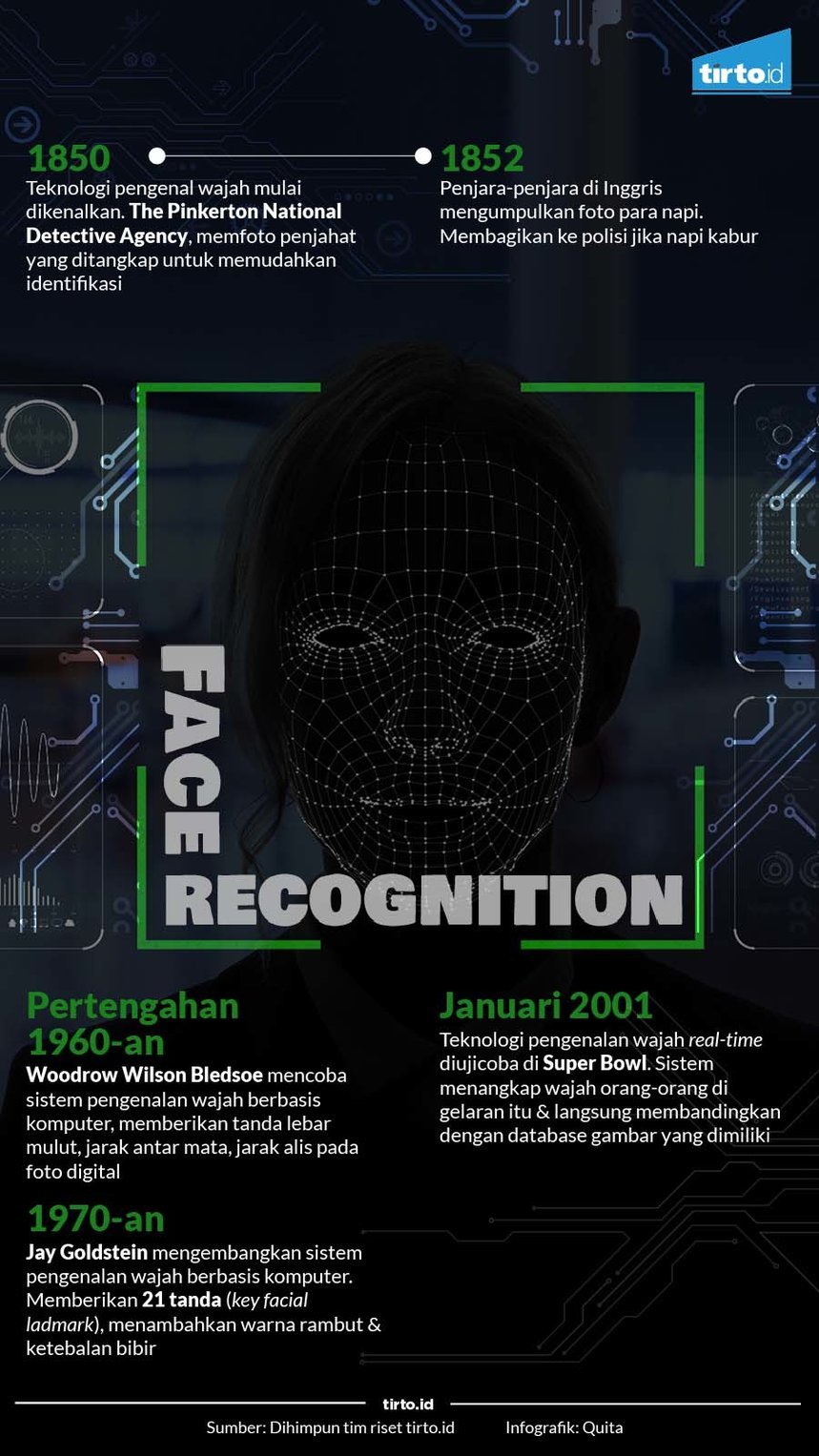

Baru-baru ini, Financial Times (FT) melaporkan penggunaan data wajah yang dilakukan secara masif. Yang mengerikan, pengumpulan data ini dilakukan tanpa persetujuan, sehingga mereka yang diambil data wajahnya tidak mengetahui bahwa wajah mereka masuk dalam dataset yang ada. Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan pengembangan teknologi pengenalan wajah (facial recognition)

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah dihebohkan dengan praktik pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap warganya terkait penerapan poin kredit sosial. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi, termasuk kritik terkait kontrol ketat yang dilakukan Cina kepada warganya.

Kenyataannya, pratik pengambilan data ini tidak hanya terjadi di Negeri Tirai Bambu, namun juga di Amerika Serikat yang belakangan juga dihebohkan oleh skandal privasi terkait kebocoran data yang melibatkan Facebook dan Cambridge Analytica.

Masih dari FT, penggunaan data gambar wajah tanpa persetujuan ini menurut peneliti dan aktivis Adam Harvey sudah jamak dilakukan di AS. Ia bahkan menemukan foto temannya, aktivis asal AS Jilian York dalam sebuah dataset yang tengah ia teliti, Iarpa Janus Benchmark-C (IJB-C).

Yang mengejutkan untuk York adalah periode waktu dari pertama kali gambar wajahnya diambil hingga terakhir. “Gambar pertama berasal dari 2008, sampai tahun 2015,” jelasnya.

Parahnya, dua dari foto miliknya yang ada pada dataset itu diambil dari Google. Foto-foto yang diambil dari Google itu dibuat oleh rekannya yang seorang fotografer dalam sebuah saat pertemuan tertutup. Menurut York, foto-foto itu baginya jelas sangat pribadi sebab memuat suasana ketika ia sedang berinteraksi hangat dengan kawan-kawannya, bukan ketika ia sedang menjadi sorotan publik.

Foto-foto wajah York lainnya diambil dari video-video di YouTube, termasuk ketika ia sedang berbicara di sebuah acara dengan topik yang terkait dengan kebebasan berekspresi serta privasi dan keamanan digital.

Kemajuan atau Kemunduran Teknologi?

Iarpa Janus Benchmark-C (IJB-C) merupakan satu di antara sekian banyak basis data yang digunakan untuk mengembangkan teknologi pengenalan wajah yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang dengan sangat pesat. Dalam data IJB-C sendiri terdapat kurang lebih 3.500 subyek, termasuk York.

Seperti dilaporkan FT, ribuan subyek dalam IJB-C tersebut sendiri terdiri dari berbagai macam individu, mulai dari kriminal hingga teroris. Selain York, terdapat pula jurnalis Al-Jazeera, penulis teknologi, setidaknya tiga aktivis politik di Timur Tengah serta seorang ilmuwan asal Mesir yang terlibat dalam protes Arab Spring di Tahir Square pada 2011.

Iarpa adalah sebuah badan pemerintah AS yang mendanai riset-riset inovatif agar intelijen AS memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lainnya. Nama Janus sendiri merupakan kode bagi inisiatif terkait teknologi pengenalan wajah. Dalam kebudayaan Romawi, Janus adalah dewa bermuka dua.

“Program Janus IARPA bertujuan untuk secara dramatis meningkatkan kinerja alat pengenalan wajah yang ada saat ini dengan menggabungkan informasi ruang, waktu, dan konteks yang tersedia dari berbagai pandangan yang ditangkap oleh ‘media di ruang bebas’ saat ini,” tulis Iarpa dalam laman resmi mereka. Iarpa sendiri

Harvey telah melakukan investigasi mengenai penggunaan gambar wajah tanpa persetujuan sebagai basis data teknologi pengenalan wajah ini sejak 2010. Dalam proyeknya yang bernama MegaPixels, ia mengungkap sejumlah basis data lainnya yang digunakan untuk pengembangan tekonologi tersebut, termasuk Brainwash, Duke MTMC (Dibuat oleh Duke University, AS), Microsoft Celeb, Oxford Town Centre, dan UnConstrained College Students (Berisi data 1.700 mahasiswa University of Colorado, AS).

Selain itu, ada pula basis data Labeled Faces In The Wild (LFW) yang dirilis oleh University of Massachussets. Kini, LFW telah menjadi basis data yang paling banyak digunakan secara global untuk pengembangan teknologi pengenalan wajah.

Masih dari FT, Sebagian gambar dari database itu diambil dari Internet, dan para pengambil gambar tersebut menggunakan lisensi Creative Commons sebagai basis legal dan pembenaran tindakan. Sebagian lagi diambil dengan menggunakan kamera khusus tersembunyi oleh peneliti atas nama ilmu pengetahuan. Semuanya dilakukan tanpa persetujuan subyek.

“Pada 2019, ada puluhan set data yang dibuat dengan cara ini yang telah dilewati di seluruh dunia,” kata Harvey. “Tapi tidak ada yang pernah berhenti untuk berpikir apakah etis untuk mengumpulkan gambar pernikahan orang [dan] album foto keluarga dengan anak-anak.”

Creative Commons, lembaga non-profit yang menginisiasi model lisensi tersebut, menyatakan bahwa tujuan penggunaan lisensi Creative Commons telah melenceng jauh dari tujuan awalnya: membuka kebijakan hak cipta yang ‘membatasi’.

Dave Maass, peneliti dari the Electronic Frontier Foundation, mengatakan isu penggunaan data wajah ini sesungguhnya lebih berhubungan dengan masalah moral dan etika alih-alih legalitas.

Pemerintah versus Korporasi

Susan Fowler dalam opininya di New York Times pada Desember 2018 mengatakan privasi telah mati pada 2019. Melihat kasus-kasus penggunaan data wajah untuk pengembangan teknologi pengenalan wajah, sulit rasanya menyangkal Fowler.

“Data milik kita terus-menerus dikumpulkan, bocor, dieksploitasi, disalahgunakan dan dijual,” tulisnya. “Dan yang terburuk mungkin adalah apa yang akan terjadi di masa depan. Kita kemungkinan besar tidak mengetahui semua perusahaan yang menyimpan data pribadi kita dan apa yang mereka lakukan dengannya.”

Fowler yakin, suka tidak suka, situasi itulah yang akan terjadi. Masalahnya, sebagian besar orang tak ambil pusing dengan isu keamanan data. Ia berpendapat mayoritas orang menilai pertukaran antara privasi dan kenyamanan adalah hal yang setimpal, karena kehilangan privasi tidak memberikan dampak berarti bagi mereka.

Argumen Fowler ini dapat menjawab mengapa orang tidak peduli jika perusahaan teknologi besar seperti Google ataupun Microsoft mengambil data mereka. Sebaliknya, ketika pemerintah yang melakukan pengambilan data tersebut, ada kecenderungan orang melihatnya sebagai kontrol terhadap warga negara, bahkan sebagai gejala otoritarianisme. Tak sepenuhnya salah. Tapi bagaimana jika perusahaan teknologi juga bekerjasama dengan intelijen negara?

Cina dengan sistem kredit sosialnya, misalnya, menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memberikan kredit bagi warga negaranya yang berlaku baik dan mengurangi kredit bagi yang berlaku buruk. Nilai kredit ini kemudian berpengaruh terhadap akses mereka terhadap fasilitas publik, seperti sistem transportasi umum.

Namun, Karl Ricanek, profesor dari University of North Carolina Wilmington, AS, yang telah membuat dua dataset wajah yang terbuka untuk publik mengatakan bahwa sesungguhnya orang perlu lebih waspada terhadap para korporasi teknologi seperti Google dan Facebook, alih-alih pada negara.

“Menurut saya, mereka memiliki lebih banyak informasi tentang warga negara daripada pemerintah sendiri, dan kita tidak dapat memengaruhi kepemimpinan di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir pemerintah kita setidaknya memiliki misi yang baik,” sebutnya, dilansir dari FT.

Terlepas dari perdebatan yang ada, David B. Black dalam opininya di HuffPost melihat bahwa satu hal yang sudah menjadi kenyataan: Tidak ada privasi di Internet.

“Anda telanjang di internet, diikuti ke mana pun Anda pergi, dan [data] Anda selalu dijual. Titik.”

Editor: Windu Jusuf