tirto.id - Setelah Brigadir Joshua Hutabarat meninggal pada 8 Juli 2022, kepolisian Indonesia dihadapkan pada jalan bersengkarut penyelesaian kasus kematian tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga polisi merosot tajam sebagai konsekuensi dari simpang siurnya kronologi kasus.

Untuk menjawab itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan. Kasus ditarik ke muka markas besar, dan dalam waktu singkat fakta-fakta yang lebih terang bermunculan. Seakan-akan, polisi yang sebelumnya ditutupi tabir gelap, kini muncul gagah, sigap, dan mampu menyingkirkan segala halangan penyelidikan.

Bukan kali ini saja kepolisian di Indonesia berusaha menjawab keraguan masyarakat dengan sikap yang tiba-tiba penuh kekuasaan. Kepolisian adalah lembaga yang tidak pernah dibubarkan sejak periode kolonial. Siapa pun penguasanya, kepolisian tetap berlanjut.

Tidak hanya secara kelembagaan, tampaknya alam pikir pun adalah aspek yang berkelanjutan di dalam tubuh lembaga ini. Kemerosotan kepercayaan publik kepada polisi—yang juga merembet pada krisis muruah atau harga diri negara kolonial—pernah terjadi pada tahun 1938.

Ketika Nazisme Menguat di Hindia Belanda

Dekade 1930-an diwarnai dengan penguatan paham Nazisme di Jerman dan negeri-negeri tetangganya, termasuk Belanda. Pada 14 Desember 1931, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) atau Gerakan Sosialis Nasional yang simpatik terhadap paham Nazisme didirikan di Belanda oleh Anton Mussert.

Di Belanda, NSB bukan gerakan yang sangat populer. Namun di Hindia Belanda, gerakan ini memperoleh simpatisan yang cukup mengkhawatirkan pemerintahan negeri induk. Apalagi pada 1935 Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge sempat menerima dua kali kunjungan dari Mussert.

NSB menjadi salah satu organisasi pilihan bagi golongan Indo-Eropa di Hindia karena sifatnya yang pro-Eropa. Dengan kata lain, orang Indo-Eropa yang mengalami krisis jati diri sebagai akibat dari silsilah campurannya, seakan-akan mendapatkan legitimasi keeropaan saat mereka bergabung dengan NSB.

Apa yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Belanda?

Dengan sikapnya yang bersandar pada ideologi fasisme Nazi, NSB bertujuan membuat Belanda beraliansi secara resmi dengan Jerman.

Tentu saja, ide ini ditolak mentah-mentah di Belanda. Oleh sebab itu, NSB berpaling kepada Hindia Belanda. Tujuannya adalah memengaruhi Pemerintah Hindia Belanda yang dipandang independen untuk berpaling kepada Nazi dan sekutunya.

Untuk melakukan ini, NSB perlu merongrong muruah dari pemerintahan kolonial. Salah satu senjata yang paling ampuh adalah membesarkan lagi kelemahan pemerintah etis (1901–1931) yang mereka pandang “lembek”.

Kelunakkan dari pemerintah etis disebut-sebut telah memberi ruang bagi perkembangan gerakan nasionalis radikal. Misalnya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintah kolonial pada 1926 dan 1927.

Kampanye NSB untuk menyerang kehormatan pemerintahan menjadi semakin giat setelah De Jonge lengser dan digantikan gubernur jenderal baru yang liberal, Alidius Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer.

Seperti diungkap dalam Mempertahankan Imperium: Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer dan Akhir Hindia Belanda (2021:47–48), dua hal pertama yang dilakukan Tjarda adalah membebaskan banyak tahanan politik Digoel (dari sekitar 1300 orang menjadi 400 orang) dan menyarankan pemisahan anggaran Negeri Belanda dan Hindia Belanda.

Tak pelak, corak kebijakan ini mengingatkan orang pada kebijakan periode etis. Propaganda NSB menguat pada 1937 hingga 1938. Menurut NSB, pemerintah kolonial “...sudah kehilangan kekuasaannya untuk mengatur dan menjamin kondisi sosial ekonomi.” (Reinhart 2021:51).

Periode yang kita bicarakan dalam kasus ini adalah masa antarperang (PD I dan II) sehingga argumen krisis ekonomi selalu menjadi tema berulang untuk menyerang pemerintah.

Unjuk Kekuasaan sebagai Jalan Keluar

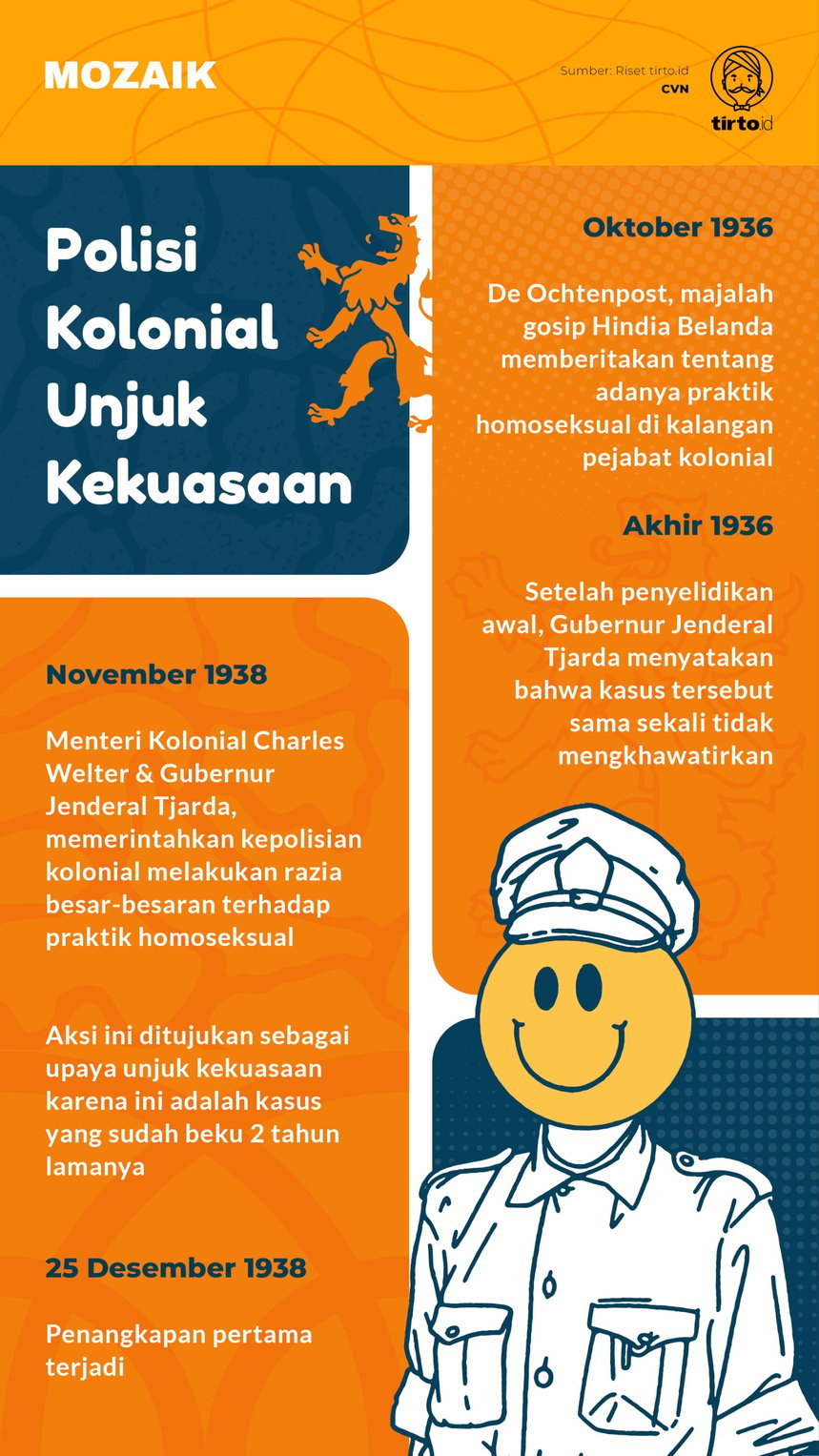

Pada akhir tahun 1938, Menteri Kolonial Charles Welter menemukan satu cara “brilian” untuk menunjukkan kekuatan pemerintah dan perangkat kolonial. Bersama dengan Gubernur Jenderal Tjarda, ia memulai sebuah “pembersihan” Hindia Belanda dari skandal moral (zedenschoonmaak).

Kepolisian kolonial memulai operasi dengan menangkap orang-orang yang terlibat dalam aktivitas homoseks terhadap orang di bawah umur. Dalam “Rein zijn is sterk zijn: De massale vervolging van homoseksuelen in Nederlands-Indië in 1938–1939” (2011:109–122), Marieke Bloembergen menyebut bahwa pembersihan ini bahkan menyasar orang-orang paling terkemuka hingga orang paling bawah dalam masyarakat.

Dengan operasi polisi yang sigap dan cepat ini, pemerintah kolonial hendak menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan kolonial masih kuat dan memiliki instrumen untuk menegakkan hukum.

Namun, tampak jelas bahwa operasi pembersihan moral ini adalah panggung opera yang dimainkan pada saat yang dibutuhkan. Mengapa demikian?

Isu adanya orang-orang terkemuka—termasuk pejabat—di koloni yang terlibat homoseks sebenarnya telah mengemuka sejak 1936. Pada Oktober 1936, majalah gosip di Hindia, De Ochtenpost—yang dikenal sebagai “selebaran hijau” karena dicetak di atas kertas hijau, telah menulis tuduhan ini.

Banyak orang dituduh terlibat, termasuk pejabat kolonial dalam pos-pos yang tinggi. Menanggapi hal ini, partai konservatif, Christelijke Staatkundige Partij (CSP) atau Partai Kristen Nasional, menulis petisi meminta penyelidikan kepada Gubernur Jenderal Tjarda.

Penyelidikan memang dilakukan, tetapi gubernur jenderal menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan dan fenomena ini bukanlah kasus yang mengkhawatirkan.

Homoseksualitas di Hindia Belanda

Frans Leidelmeijer dalam “De vervolging van homoseksuelen in Indië in 1938” (2007:51–57) menjelaskan, tidak ada ayat dalam aturan pidana Belanda yang melarang orientasi seksual tertentu. Namun, ada dasar hukum untuk memidanakan orang yang melakukan homoseks dengan anak di bawah umur.

Di Belanda, batas umur itu jelas, yaitu 21 tahun. Namun, di Hindia Belanda yang tidak menganut hukum tunggal, usia dewasa bervariasi dalam setiap hukum. Dalam hukum adat Jawa misalnya, laki-laki berusia 17 tahun dianggap telah memasuki usia dewasa.

Sementara dalam kasus hukum adat lain, orang dianggap telah dewasa ketika sudah memiliki kapasitas biologis untuk kawin. Dengan demikian, sekalipun diatur dalam hukum pidana, penegakan hukum semacam ini di Hindia Belanda agak lebih rumit.

Apalagi, praktik homoseks ini tidak hanya memiliki dimensi seksual, tetapi juga ekonomi. Pelakunya melibatkan pejabat kolonial, tentara, pengusaha, seniman, dan anak laki-laki lokal—terkadang juga Indo-Eropa. Hubungan yang diciptakan di antara dua pihak adalah patron dan klien.

Biasanya, pihak yang lebih tua akan berperan sebagai pemberi uang jajan kepada pihak yang lebih muda, atau bahkan penyedia uang rutin untuk menyambung hidup mereka. Para “pendonor” itu tidak jarang bahkan membawa “anak-anak donornya” ke Eropa dan menerima mereka di rumah sebagai “menantu”.

Seluruh anak muda yang terlibat dalam kasus ini berusia 16 hingga 22 tahun, tidak pernah ditemukan yang berusia di bawah itu. Oleh sebab itu, dalam hukum di Hindia yang rumit, anak-anak muda ini dapat saja dianggap sudah dewasa dan hukum tak dapat menjerat pasangan-pasangan tersebut.

Di Batavia, tempat yang menjadi titik pertemuan para pendonor dan laki-laki muda itu di sekitar kanal Molenvliet (kini Jalan Gadjah Mada dan Hayam Wuruk), pinggiran Koningsplein (kini Monas), dan Taman Wilhelmina (kini Masjid Istiqlal). Ketika praktik ini berakhir, ada juga konsekuensi ekonomi yang mengikuti.

Hasil dari Unjuk Kekuasaan

Kasus yang sempat diajukan CSP kemudian mengendap selama dua tahun. Jika memang benar yang dilaporkan oleh De Ochtenpost, tentu saja praktik seksual tahun 1936 tidaklah kurang parah dibandingkan tahun 1938. Oleh sebab itu, tersisa pertanyaan mendasar: mengapa penegakan hukum kasus ini baru terjadi tahun 1938?

Di tengah pandangan mata publik yang semuanya tertuju kepada pemerintah kolonial akibat propaganda NSB, kemungkinan terbesar adalah adanya kebutuhan untuk unjuk kekuasaan.

Di tengah harga diri negara dan penegak hukum yang bocor di sana-sini, penegakan sebuah kasus—yang sebenarnya mudah—merupakan jawaban yang praktis. Operasi polisi itu berjalan mulus karena ada dua tokoh kunci, yaitu Jaksa Agung H. Marcella yang sangat ambisius dan Menteri Kolonial Welter yang punya kecenderungan reaksioner.

Skandal ini meledak lebih besar setelah “raja gosip Hindia Belanda”, Henri Carel Zentgraaff, memublikasikan nama-nama orang yang terlibat tanpa sensor sedikit pun dalam Java Bode yang ia pimpin.

Di Batavia, polisi disiagakan di Molenvliet, pinggiran Koningsplein, dan Taman Wilhelmina untuk melakukan razia. Beberapa orang yang takut nama baiknya hancur melakukan bunuh diri sebelum sempat ada investigasi.

Tidak ada yang tahu pasti berapa orang yang sudah diperiksa. Namun, setidaknya, Leidelmeijer memperkirakan terdapat 223 orang dari kelas sosial tertinggi hingga terendah yang ditangkap. Salah satu nama besar yang masuk dalam jajaran ini adalah pelukis Jerman, Walter Spies, yang saat itu tinggal di Bali.

Bagaimana hasil dari unjuk kekuasaan yang menghebohkan seantero Hindia Belanda lewat halaman-halaman muka koran ini? Hasil yang diharapkan pemerintah kolonial tidak pernah tercapai.

Usaha meyakinkan masyarakat tentang kekuatan negara itu justru menimbulkan kritik pedas dari kalangan pergerakan nasional. Mohammad Husni Thamrin secara terbuka bersuara di Dewan Rakyat (Volksraad).

Ia membandingkan hukuman yang diterima oleh para pelaku skandal moral itu—paling lama beberapa bulan—dengan hukuman yang diterima oleh pejuang politik Indonesia yang harus dibuang ke pulau-pulau terjauh hingga bertahun-tahun.

Penulis: Christopher Reinhart

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id