tirto.id - “Apa yang orang takuti adalah rasa takut,” demikian tulis filsuf Cina Laozi dalam Daodejing yang memuat buah pikir soal Taoisme. Rasa takut ini, bagi bapak komunis Cina, Mao Zedong, muncul dari diri sendiri.

Ketua Mao, begitu orang mengenalnya, adalah arsitek negara komunis terbesar di dunia. Selama memperjuangkan pendirian Republik Rakyat Cina, Mao sempat mengasingkan diri berkali-kali. Salah satu kiprah terbesarnya adalah membawa 100 ribu orang menuju pengungsian sepanjang 10 ribu kilometer pada 1934-1935. Beberapa orang memilih menyerah, tapi Mao tidak gentar. Perlahan tapi pasti, Mao berhasil menghindari pasukan Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek.

Mao mengorganisasi petani, pelajar, kaum perempuan, guru, dan buruh untuk menggulingkan kekuasaan kaum bangsawan dan kapitalis. Dalam Kongres ke-7 PKC pada 1945, Mao menyatakan, “Kami komunis tidak pernah menyembunyikan pandangan politik kami. Jelas dan tanpa keraguan, program kami di masa depan atau program maksimal adalah membawa Tiongkok maju ke arah sosialisme dan komunisme.”

Puncaknya adalah 1 Oktober 1949. Setelah perang sipil berkepanjangan, ambisi Mao terwujud. Dia memproklamasikan Republik Rakyat Cina dan menjabat posisi presiden pada 1954-1959. Tugas berat selanjutnya adalah melakukan transisi menuju sosialisme.

Gagal Melompat

Sebelum lengser, Mao yang juga pemimpin PKC menelurkan hasil pemikirannya dalam kampanye Lompatan Hebat ke Depan (Great Leap Forward) sebagai bagian dari transisi menuju sosialisme. Pada masa ini, tungku di bagian belakang rumah warga adalah pemandangan umum. Mao sengaja menitikberatkan produksi pada industri baja ketimbang pertanian. Secara besar-besaran petani mulai mengalihkan pekerjaan ke halaman belakang rumah.

Petani tak punya banyak pilihan. PKC menguasai lahan dan memerintahkan petani menanam hasil pangan sesuai yang telah diproyeksikan. Mereka yang tak dibutuhkan akan dialihkan untuk bekerja di industri baja. Pembagian bahan pangan dilakukan secara mandiri oleh PKC. Semua hasil pangan dan industri dikuasai dan didistribusikan negara.

Namun, program yang seharusnya berjalan lima tahun ini hanya bertahan selama tiga tahun hingga 1961. Sekitar 10 juta orang meninggal dunia karena kelaparan, hukuman mati, atau bahkan kelelahan bekerja. Banyak dari mereka yang juga terpisah dari keluarga karena dialokasikan ke lahan atau industri yang jauh dari tempat tinggal. Tahun-tahun penuh bencana ini sering dipandang sebagai salah satu penanda kegagalan ambisi Mao.

Selain itu, bencana alam juga terjadi pada Juli 1958, ketika Lompatan Hebat ditetapkan. Sebanyak 1.708 desa luluh lantak karena banjir, 300.000 rumah hancur, dan 740.800 orang terdampak. Penyebabnya adalah luapan Sungai Kuning yang terbesar setelah 1933.

Dua tahun sebelumnya, hubungan Uni Soviet dan Cina retak. Ini terjadi sejak Nikita Khrushchev memberikan pidato di hadapan Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet yang mengecam praktik-praktik kultus perorangan (cult of personality) dan kediktatoran Joseph Stalin.

Rusia di bawah Stalin adalah contoh bagi Mao. Tindakan Khruschev, yang menginginkan agar negara-negara komunis berdampingan secara damai dengan negara-negara blok kapitalis, akhirnya membawa perpecahan antara Rusia dengan Cina. Mao cemas oposisi di Cina akan mengambil jalan kapitalisme dan menghancurkan tatanan sosialis yang telah diperjuangkan.

Pada 1964 giliran Khruschev yang tersingkir. Setahun setelah jatuhnya Khruschev, Mao kian paranoid. Kegagalan Lompatan Hebat ke Depan adalah pemicunya. Beberapa petinggi partai mulai meragukan kepemimpinan Mao, di antaranya adalah Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi. Deng dan Liu adalah tokoh yang lebih akomodatif terhadap kapitalisme.

Setelah kegagalan Lompatan Hebat, Mao mengundurkan diri pada 1959 dan kekuasaan pindah ke Liu Shaoqi. Bersama Deng, Liu berusaha memulihkan ekonomi Cina yang terpuruk. Liu mencatat ada defisit sebanyak dua juta yuan yang harus ditambal oleh Cina.

Mao masih memegang kekuasaan sebagai pimpinan PKC, tapi tidak dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Deng dan Liu lantas melakukan reformasi besar-besaran di sektor ekonomi. Salah satu yang paling berbeda adalah pengembalian lahan pertanian kepada masyarakat. Selama Lompatan Hebat, lahan dikelola secara kolektif. Pada 1962 sebagian besar daerah lahan pertanian sudah dikuasai perorangan karena pengelolaan kolektif gagal total.

Di sektor industri, Liu juga mempekerjakan pengawas setingkat manajer dan sistem pengupahan berdasarkan kinerja buruh. Perlahan, orang mulai melupakan kegagalan sistem Great Leap Forward, tapi ini menimbulkan pertanyaan lain tentang masa depan Cina.

Mao yang sudah turun dari tampuk kekuasaan memandang kebijakan Liu dan Deng sebagai revisionisme ala Soviet. Bukan hanya bertentangan dengan gerakan revolusi, Deng dan Liu juga dianggap mengabaikan masalah kelas sosial. Kendati telah turun dari kursi presiden, Mao tetaplah individu yang berkuasa. Kampanyenya menyebut Liu dan Deng adalah kaum borjuis yang menyamar sebagai sosialis.

Inilah awal wacana Mao melawan pemerintahannya sendiri. Pada 16 Mei 1966, tepat hari ini 54 tahun lalu, sebuah pemberitahuan dari Komite Sentral PKC disebarluaskan.Salah satu pokoknya berbunyi: "Seluruh anggota partai harus mengikuti instruksi Ketua Mao Zedong, memegang gagasan Revolusi Kebudayaan Proletar, dengan saksama mengekspos pendirian borjuis reaksioner [yaitu] kaum 'otoritas akademik' yang menentang partai dan sosialisme."

Pemberitahuan tersebut menjadi awal Revolusi Kebudayaan. Lewat pengumuman itu pula Mao melakukan hal paling unik yang mungkin belum pernah dilakukan pemimpin partai tunggal di mana pun: menyerang partainya sendiri dengan kekuatan masyarakat luas.

Garda Merah Menebar Teror

Dalam The Culture Revolution: A People’s History (1962-1976) (2016), Frank Dikotter mencatat korban sipil pertama dalam Revolusi Kebudayaan Mao Zedong adalah seorang pria 33 tahun yang bekerja di pabrik pembuatan gunting di Yangzhou. Pria bernama Chen Zhigao itu berjalan 50 kilometer ke Gunung Ungu dan menenggak habis satu botol sianida. Ia tidak tahan dengan berbagai tekanan dalam Revolusi Kebudayaan setelah pintu rumahnya ditempeli poster oleh anak kecil. Poster itu berbunyi: "Tangkap Deng Tuo!"

Deng Tuo adalah seorang jurnalis Rénmín Rìbào yang disasar pasukan Garda Merah. Setelah media itu dikuasai loyalis Mao, orang-orang mulai melacak siapa saja musuh politik Mao. Deng Tuo adalah editor yang menahan pidato Mao pada 1957 untuk diterbitkan. Saat itu ia melakukannya bersama Peng Zhen, pemimpin Grup Lima Orang yang disingkarkan Mao pada permulaan Revolusi Kebudayaan. Kini Deng Tuo menjadi target Mao berikutnya.

Sebelumnya, pemerintah Cina di bawah Mao pernah mendorong kebebasan mengkritik melalui Kampanye Seratus Bunga pada 1956. Namun, setahun kemudian, Mao justru memburu dan memenjarakan orang yang melontarkan kritik dengan program Kampanye Anti-Kanan.

Ketakutan pada kritik ini pula yang menjadi akar Revolusi Kebudayaan. Pada 1961 sejarawan bernama Wu Han menampilkan lakon "Hai Rui Didepak dari Kantor". Penampilan teater itu mengisahkan Hai Rui, pejabat dinasti Ming yang dicopot dari jabatannya karena mengkritik atasan. Awalnya, Mao menyukai lakon tersebut.

Setelah lakon itu menyebar, beberapa orang mengartikan cerita Hai Rui mirip dengan Peng Dehuai, Menteri Pertahanan Cina yang dipecat Mao karena menyampaikan kritik semasa Lompatan Hebat. Lakon yang diciptakan Wu Han kemudian dilarang tampil lagi. Kesabaran Mao habis dan Revolusi Kebudayaan pun meletus.

Selama Revolusi Kebudayaan, sekolah dan kampus tidak beraktivitas. Gereja, kuil, perpustakaan, toko, dan rumah dijarah dan dihancurkan Garda Merah. Pasukan berseragam jaket hijau dan sabuk lengan warna merah ini dibentuk oleh pelajar dan mahasiswa pengikut Mao.

Garda Merah menghabisi lawan politik orang nomor satu di PKC, tak terkecuali di dalam partainya sendiri. Tudingannya: oposisi Mao bermaksud melanggengkan kapitalisme. Mereka dianggap sebagai penyusup di dalam PKC.

Keganasan pasukan Garda Merah ini juga didukung Rénmín Rìbào. Dalam terbitan 3 Juni 1966, koran itu mendesak Garda Merah “membasmi kebiasaan buruk di masyarakat” dengan menyerang “monster dan setan” alias siapapun yang tidak sependapat dengan Mao. Rakyat sipil yang menjadi korban termasuk guru dan kaum cendekiawan. Mereka dipukuli dan dipermalukan di depan publik. Beberapa di antaranya bahkan didorong untuk bunuh diri.

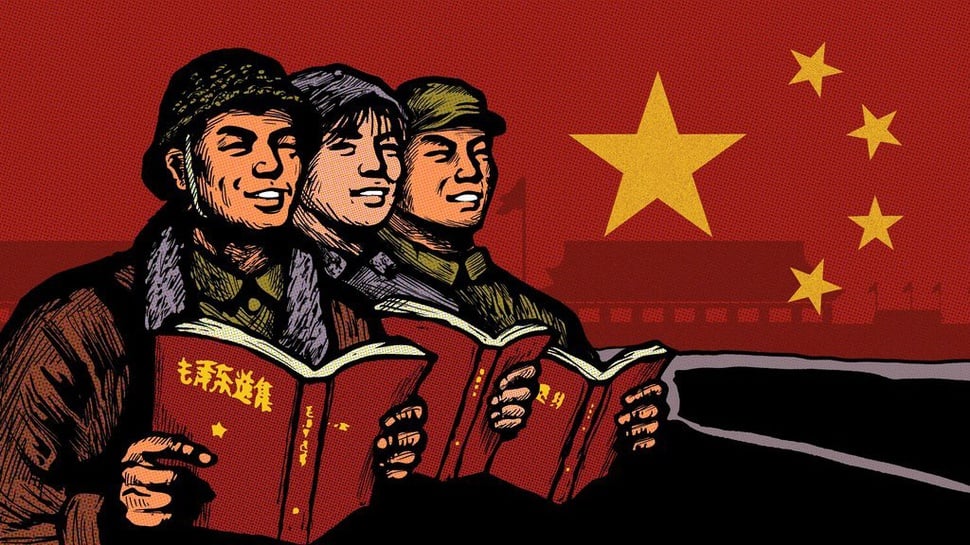

Pelajar juga berbekal buku Kutipan dari Ketua Mao Zedong (di Barat dikenal sebagai Little Red Book) yang diproduksi pada 1964. Garda Merah wajib membawa buku yang berisi ratusan petuah Mao itu sebagai panduan. “Revolusi bukan jamuan malam, bukan menulis esai atau melukis atau menyulam… Revolusi adalah pemberontakan, aksi kekerasan di mana sebuah kelas menggulingkan kelas lainnya,” demikian salah satu kalimat Mao dalam buku itu.

Dalam rentang waktu Agustus sampai September, sekitar 1.800 orang tewas di Beijng karena kekerasan yang dilakukan pasukan Garda Merah, termasuk mereka yang didesak atau memilih melakukan bunuh diri. Kerusuhan besar lain terjadi di daerah Shanghai. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah korban Revolusi Kebudayaan. Diperkirakan korbannya tak kurang dari 500 ribu dan bisa mencapai dua juta orang.

Zhang Hongbing, yang pada 1970 masih berumur 16 tahun, mengadukan ibunya sendiri karena mengkritik Revolusi Kebudayaan. Menurut Economist, ibunda Hongbing diikat dan dipukuli di depan publik hingga tewas. Puluhan tahun berikutnya, Hongbing menjadi pengacara dan tugas beratnya adalah memulihkan nama baik ibunya yang telah meninggal akibat kelakuannya sendiri.

“Saya ingin membuat warga Cina berpikir. Bagaimana bisa tragedi mengerikan ini terjadi… seorang anak laki-laki mengantar ibunya sendiri ke eksekusi? Dan bagaimana kita bisa mencegah ini terjadi lagi?” kata Zhang.

Sampai hari ini Cina menganggap Revolusi Kebudayaan sebagai sejarah kelam dan merugikan partai secara politik. Setiap tahunnya, Cina membatasi pemberitaan media massa dan unggahan media sosial seputar Revolusi Kebudayaan.

Editor: Ivan Aulia Ahsan