tirto.id - Pada 9 September 1976, tepat hari ini 43 tahun lalu, Mao Zedong mangkat. Ia adalah nama terpenting dalam sejarah Cina modern. Citranya merupa dalam dua wajah: pemimpin revolusi yang dihormati sekaligus diktator komunis yang brutal.

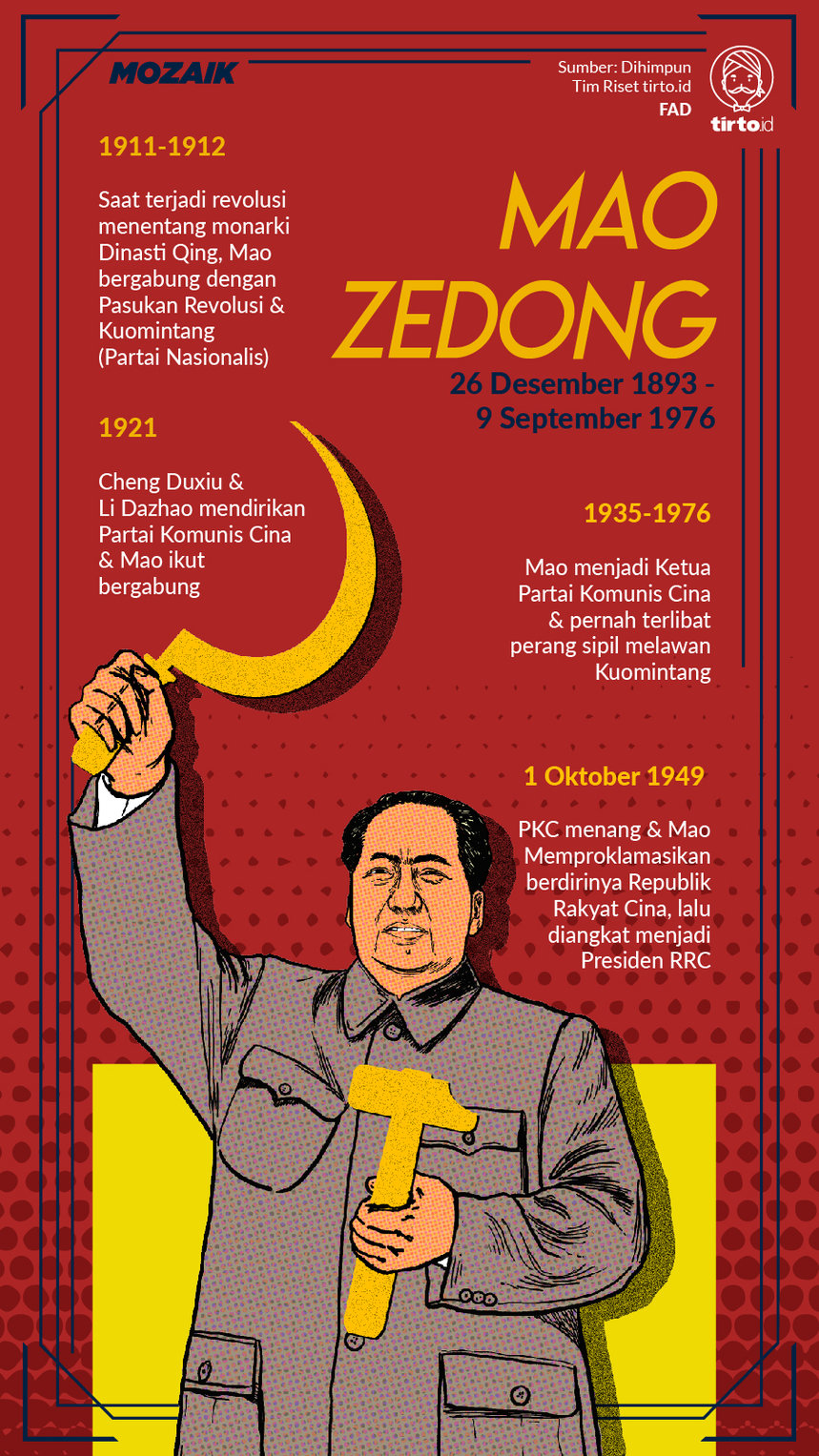

Di masa remaja, Mao pertama kali bersentuhan dengan ide-ide nasionalisme Sun Yat Sen. Ketika pemberontakan melawan Dinasti Qing pecah pada 1911, Mao ikut bergabung dengan tentara revolusioner. Namun ketika Republik Cina terbentuk pada 1912, Mao memilih keluar dan mencoba meneruskan sekolah.

Di masa inilah Mao berkenalan dengan ide-ide Barat, termasuk komunisme. Yang tak kalah penting, Mao juga menempa pengalaman organisasi. Kegiatan-kegiatan ini yang nantinya membawa ia masuk ke dalam lingkaran orang-orang komunis Cina. Mao menamatkan pendidikan menengahnya pada 1918. Ia lantas merantau ke Beijing, bekerja sebagai asisten pustakawan Universitas Beijing.

Tentang ini Ensiklopedia Britannica menulis, “Setengah tahun yang dihabiskannya di sana adalah sangat penting dalam membentuk karir masa depannya, karena pada saat itulah ia berada di bawah pengaruh dua orang yang menjadi tokoh utama Partai Komunis Cina (PKC): Li Dazhao dan Chen Duxiu.”

Di bawah arahan dua seniornya komitmen Mao pada komunisme menguat. Pada 1921 ia turut hadir dalam pendirian dan kongres pertama PKC. Mao lalu pulang kampung ke Hunan dan mendirikan cabang PKC di sana.

Ketika pecah perang sipil antara PKC dan Partai Nasionalis (Kuomintang) pimpinan Chiang Kai Shek pada 1927, Mao turun perang lagi di kubu PKC. Mao dipercaya memimpin Tentara Merah. Lalu, pada 1934, Mao memimpin pasukannya melakukan long march sejauh 6.000 mil untuk menghindari kepungan pasukan Kuomintang.

Seturut catatan BBC, perang sipil itu mereda gara-gara Jepang menginvasi Cina pada 1937. Saat perang selama delapan tahun (1937-1945) melawan invasi Jepang, PKC pimpinan Mao dan Kuomintang bersatu. Namun perang saudara kembali pecah setelah Perang Dunia II berakhir.

Kali ini pendulum kemenangan ada di sisi PKC. Pada 1949 Kuomintang kalah telak hingga Chiang Kai Shek terpaksa mengungsi ke Taiwan. Pada 1 Oktober di tahun yang sama, Mao memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC). Lalu dimulailah pembangunan masyarakat Cina baru yang bercorak sosialis di bawah arahannya.

“Mao dan para pemimpin Komunis membentuk kembali masyarakat Cina. Industri berada di bawah kepemilikan negara dan petani Cina mulai diorganisir menjadi kolektif,” tulis BBC.

Mao Inspirator Revolusi

Pertalian antara RRC dan Indonesia kira-kira terbangun pada awal 1950-an. Dua bulan setelah Mao memproklamasikan RRC, Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Pada pertengahan 1950 hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina mulai terjalin.

Sebenarnya orang Indonesia sudah memandang Cina sebagai cermin sejak masa Pergerakan Nasional. Banyak karya-karya Sun Yat Sen dan Mao Zedong diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan jadi bacaan orang pergerakan.

Tan Malaka agaknya adalah aktivis pergerakan yang paling mengenal Cina. Ia setidaknya menghabiskan 12 tahun sebagai buronan pelbagai negara di Kanton. Sementara Sukarno semasa di Bandung sering mengadakan diskusi dengan kawan-kawan Tionghoanya soal strategi revolusi. Ia bahkan mengakui menjadikan “Tiga Asas Rakyat” rumusan Sun Yat Sen sebagai salah satu inspirasi Pancasila.

Setelah Sun Yat Sen wafat, nasionalis Indonesia berpaling pada Mao Zedong. Seturut penelusuran Hong Liu dalam Sukarno, Tiongkok, dan Pembentukan Indonesia (2015), simpati mereka tertuju pada Mao karena dianggap progresif dan dekat dengan gerakan petani dan golongan bawah. Sementara Chiang Kai Shek yang memimpin Kuomintang tinggalan Sun Yat Sen, dipandang sebagai kepanjangan tangan Amerika.

“Kaum intelektual Indonesia cenderung melihat Mao Zedong utamanya bukan sebagai seorang komunis, tetapi seorang nasionalis. Dalam model pemikiran seperti ini, adalah Mao—bukannya Chiang—yang menjadi pewaris Sun Yat-sen,” imbuh Hong Liu.

Dalam dekade 1950-an, ketika RRC sedang bertumbuh, orang Indonesia melihat Mao sebagai arsitek Cina baru. Dengan segera pemikirannya soal politik, militer, dan budaya menjadi bahan diskusi di Indonesia. Penulis Armijn Pane misalnya, mempelajari pemikiran Mao secara sistematis dan terperinci lalu menuliskan buku khusus tentang itu.

“Ia memandang Mao sebagai seorang intelektual yang kreatif karena mengaplikasikan Marxisme ke situasi konkret Tiongkok,” tulis Hong Liu (hlm. 75).

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah kelompok yang paling tekun mempelajari dan memublikasikan pemikiran Mao di Indonesia. Tak jauh beda dengan senior-senior pergerakan prakemerdekaan, pandangan orang-orang PKI terhadap Mao juga dilandasi oleh kekaguman.

Wakil Ketua II PKI, Njoto, di Harian Rakjat (11/8/1958) menyebut bahwa karya-karya Mao mesti menjadi bacaan kawan-kawan buruh dan tani di Indonesia. Menurutnya, selain mempertinggi wawasan teori, karya Mao juga bisa jadi pisau bedah untuk menganalisis situasi gerakan proletar saat itu yang hanya perlu diadaptasi dengan situasi konkret Indonesia.

“Gerakan mempeladjari materialisme dialektik, dengan tudjuan praktis agar kita mempunjai pandangan jang tepat dan mengambil sikap jang tepat mengenai segala persoalan,” kata Njoto.

Di lain waktu, Njoto menghamburkan pujian atas capaian-capaian RRC di bawah pimpinan Mao. Ia memujinya dengan kalimat: “Tak hanya mengubah wajah Asia, tapi juga dunia” atau “inspirator dan organisator kemenangan rakyat”.

“Selama 10 tahun ini kekuasaan Rakjat di Tiongkok telah sama sekali mengubah wadjah Tiongkok, meninggalkan keadaan jang terbelakang melontjat madju dengan langkah raksasa,” kata Njoto dalam pidatonya di Beijing kala menghadiri peringatan 10 tahun RRC pada 1959.

Pujian itu tak terasa hiperbolik karena dalam kurun 1950-1957 pertumbuhan ekonomi RRC di bawah pimpinan Mao sedang menanjak. Data-data yang dihimpun Hong Liu membuktikannya. Dalam kurun itu saja pendapatan nasional RRC tumbuh dengan laju rata-rata 8,9 persen setiap tahun. Sementara tingkat produksi pertanian dan industri pada kurun 1953-1957 tumbuh rata-rata 3,8 persen dan 18,7 persen pertahun.

Wajah Diktator Mao

Namun, citra diri Mao di Indonesia tak selamanya baik. Ada sebagian aktivis politik Indonesia yang menganggap rezim Mao sebagai bentuk kediktatoran. Hal itu muncul karena pelbagai kabar tentang pengiriman anak-anak ke kamp pelatihan militer dan penggunaan represi militer untuk mendorong industrialisasi. Mao juga mengukuhkan rezimnya dengan menekan oposisi.

Selain itu, ada juga yang menganggap RRC di bawah kepemimpinan Mao tak ada beda dengan Uni Soviet. Salah satu yang beranggapan seperti itu adalah Asa Bafaqih, seorang wartawan dan penulis dari kalangan NU. Ia berkunjung ke RRC pada 1954, kemudian menerbitkan reportasenya sebagai buku dengan tajuk RRT dari Luar dan Dalam pada 1955. Dalam amatannya, pengaruh Uni Soviet atas RRC sangat terasa di bidang politik, militer, dan ekonomi.

“Walaupun terkesan oleh kemajuan ekonomi yang cukup besar di bawah kepemimpinan komunis, ia kecewa melihat penggunaan sarana politik yang menindas. Ia mengkritik pemerintah RRT karena membungkam suara rakyat dan pengendalian dari pemerintah yang kejam terhadap masyarakat (misalnya, Komite Lingkungan Sipil di setiap kota harus melapor kepada PKT berkaitan dengan aktivitas setiap individu—sebuah pelanggaran berat terhadap privasi),” tulis Hong Liu (hlm. 71).

Citra diktator brutal kian lekat pada diri Mao di paruh akhir 1950-an. Pada 1958, dalam upaya membangun komunisme Cina yang “orisinal” dan mengurangi ketergantungan pada Uni Soviet, Mao meluncurkan proyek ambisius Da Yue Jin alias Lompatan Besar ke Depan. Proyek ini dijalankan dengan mobilisasi massa pekerja untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri.

Ambisi Mao gagal. Hasil pertanian nasional justru anjlok karena gagal panen terjadi di mana-mana. Hal ini kemudian memicu kelaparan di awal 1960-an yang menyebabkan kematian kira-kira 16-27 jutaan warga. Gara-gara kegagalan itu pula perekonomian yang sebelumnya tumbuh positif pun mulai terganggu.

Pada 1966, lagi-lagi Ketua Mao meluncurkan kebijakan yang totaliter, yakni Revolusi Kebudayaan untuk menegaskan kembali otoritasnya. Ia berdalih program itu bertujuan untuk “memurnikan” sosialisme Cina dan menghidupkan kembali semangat revolusioner di kalangan pemuda.

Namun Revolusi Kebudayaan justru menimbulkan kekacauan sebab dijalankan dengan tangan besi dan para Maois mempersekusi mereka yang dianggap anti-komunis. Selama kira-kira sepuluh tahun Revolusi Kebudayaan berlangsung, Cina mengalami kemerosotan ekonomi dan 1,5 juta orang tewas, serta jutaan lainnya dijebloskan ke penjara.

Pada peringatan 50 tahun Revolusi Kebudayaan pada 2016, People's Daily—media milik pemerintah RRC—menegaskan bahwa kebijakan Mao itu adalah langkah yang salah dan selayaknya tak diulangi lagi.

"Sejarah membuktikan sepenuhnya bahwa Revolusi Budaya telah salah dalam teori dan praktiknya. Gerakan itu bukanlah dan tidak akan menjadi revolusi atau kemajuan sosial dalam hal apapun," tulis People's Daily sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia.

Editor: Irfan Teguh