tirto.id - Pada Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militernya yang pertama atas Indonesia. Setelah itu, Belanda berhasil menduduki beberapa wilayah ekonomi penting di Jawa dan Sumatra. Belanda baru menghentikan operasi militernya usai mendapat tekanan dari PBB.

Usai gencatan senjata, Belanda dan Indonesia dengan dibantu Komisi Tiga Negara lalu melakukan perundingan di atas geladak kapal USS Renville. Perjanjian Renville kemudian disepakati pada Januari 1948. Perang memang mereda untuk sementara, tapi posisi Indonesia sungguh makin lemah.

Belanda hanya mengakui kedaulatan RI atas Jawa bagian tengah, sebagian Jawa bagian barat, dan Sumatra. Perjanjian Renville pun masih mensyaratkan penarikan mundur pasukan Indonesia dari wilayah yang diduduki Belanda.

Angkatan Laut RI (ALRI) pun tak terkecuali terdampak pula oleh klausul itu. Padahal, ALRI berencana memulai melakukan konsolidasi ulang kekuatannya yang terpecah gara-gara perang pada bulan-bulan awal 1948 itu. Saat itu, ALRI tengah membentuk Corps Armada (CA) sebagai respons atas penguasaan pangkalan laut oleh Belanda saat agresi terjadi.

Di Pangkalan IV Tegal, tugas konsolidasi ini diemban oleh Mayor R. Soehadi. Dia pulalah yang kemudian menjadi pimpinan CA IV Tegal.

Kemudian, datanglah instruksi dari petinggi ALRI untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan tentara laut di Wonosobo.

Seturut Letkol Laut (KH) A. Bramasthagiri dalam “Resimen Samudera dan Corps Armada IV” yang terbit dalam berkala Dharmasena (No. 7 Desember 1987), instruksi ini lalu menuntun para prajurit Corps Armada (CA) dan Corps Mariniers (CM) IV Tegal hijrah ke daerah di kaki Gunung Sindoro-Sumbing itu.

Mayor R. Soehadi tentu memimpin langsung perpindahan ini. Dari Tegal dan Pekalongan, dia dan pasukannya melakukan long march melewati Purbalingga, Banjarnegara, hingga sampailah di wilayah sisi barat Sindoro-Sumbing yang berbatasan dengan Temanggung.

Di kawasan berhawa sejuk ini, rombongan Mayor Soehadi bertemu dengan kesatuan ALRI lain. Di antaranya adalah pasukan Sektor Putih Front Pertempuran Semarang di bawah komando Letnan Soewadji dan pasukan pimpinan Mayor Agoes Soebekti dari Yogyakarta.

Meski beberapa kesatuan berhasil dikumpulkan, upaya konsolidasi ALRI toh tak berjalan semulus itu. Pasalnya, mereka mesti tetap menjaga “jati diri” sebagai prajurit laut di daerah pegunungan yang sangat jauh dari laut medan juang utamanya selama ini. Itulah sebabnya tak semua pasukan setuju pada instruksi hijrah itu.

Ketaksepahaman ini kemudian memunculkan dua kelompok yang saling beroposisi, yaitu mereka yang berkeras hati tetap berjuang dekat pantai dan kelompok yang ingin mengubah orientasi tempur ke darat.

“Untuk mendapatkan [jalan tengah] maka diputuskan agar ex anggota Pangkalan IV ALRI Tegal khususnya dari ex Corps Armada membantu kesatuan tersendiri sampai pada saat yang tepat kembali ke laut,” tulis Bramasthagiri.

Peruncingan ini sebenarnya bukan masalah baru di tubuh ALRI. Sebelum masalah ini mencuat, ALRI pun tengah menghadapi dualisme—bahkan rivalitas—antara kelompok Markas Besar Umum (MBU) ALRI yang berkedudukan di Yogyakarta dan Markas Besar Tertinggi (MBT) ALRI di Lawang, Malang, Jawa Timur. Itu pun belum menghitung perselisihan yang berpangkal dari perbedaan ideologi politik para perwiranya.

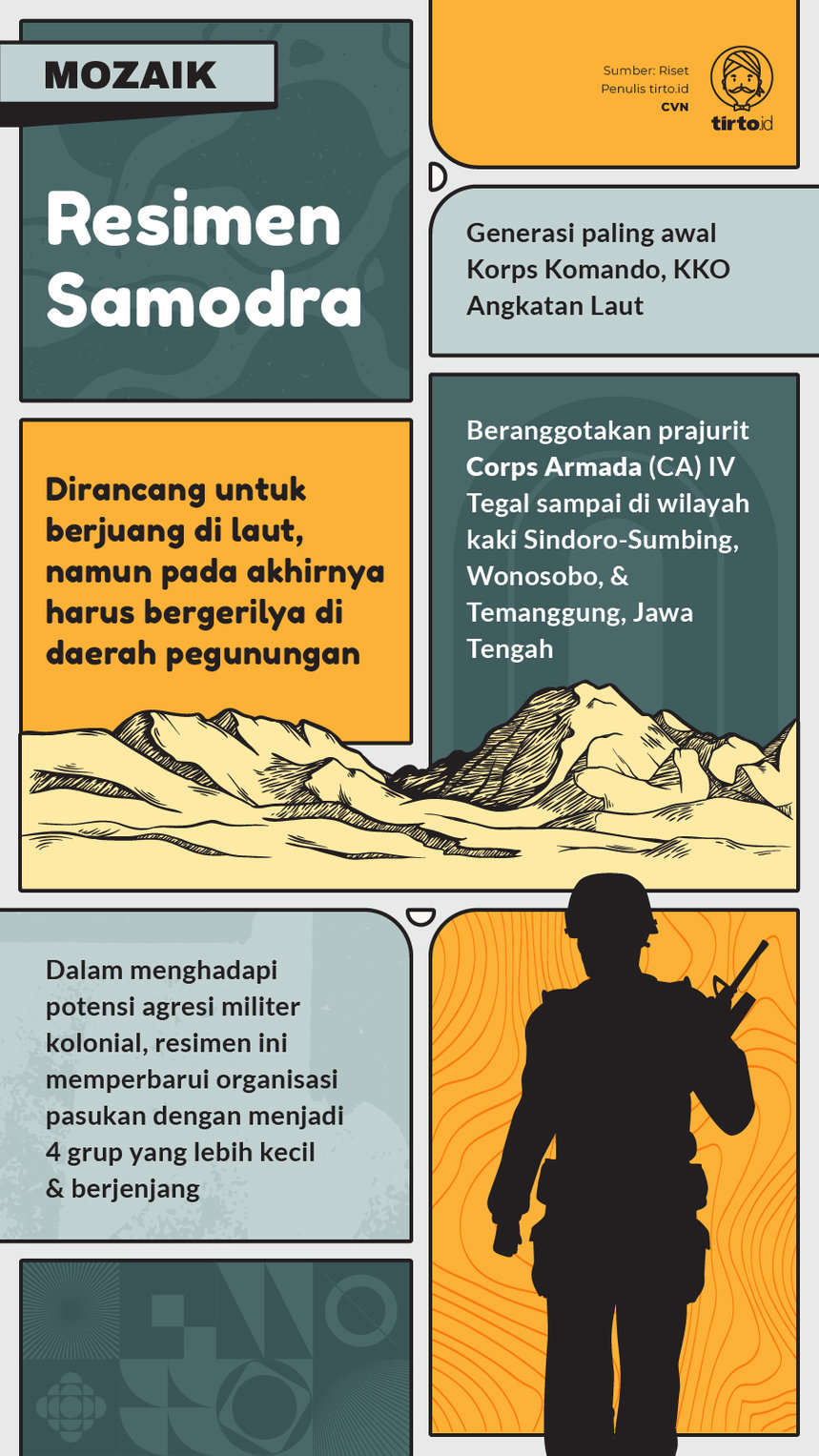

Resimen Samodra

Di tengah gejolak internal itu, Mayor Soehadi mendapat perintah dari Yogyakarta agar kesatuannya bergabung dalam Divisi II Tentara Laut RI (TLRI) di bawah komando Kolonel Ahmad Jadau. Meski ini perintah, Mayor Soehadi memilih untuk menimbang situasi dan menunda ambil keputusan.

Tak disangka, Kabinet Amir II jatuh akibat polemik Perjanjian Renville tak lama setelah itu. Mohammad Hatta kemudian naik jadi perdana menteri dan sekaligus menjabat menteri pertahanan. Pada 20 Januari 1948, Kabinet Hatta kemudian mencetuskan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Rera) untuk merampingkan dan meningkatkan efisiensi militer Indonesia.

Di lingkungan ALRI, kebijakan Rera dilaksanakan dengan pembentukan Komisi Reorganisasi Angkatan Laut (KRAL) yang diketuai Kolonel R. Soebijakto. KRAL lalu merekomendasikan penghapusan sementara CM. Sebagai realisasi, CM pun dilebur ke Angkatan Darat.

Mayor Soehadi dan beberapa perwira lain melihat hal itu sebagai kesempatan untuk lepas dari instruksi bergabung dengan Divisi II TLRI.

Tak perlu lama, mereka pin memilih bergabung dengan Angkatan Darat Divisi Diponegoro. Mayor Soehadi dan pasukannya dimasukkan di bawah kesatuan baru bernama Resimen 45 atau Resimen Samodra. Menurut Bramasthagiri, langkah itu sekaligus menjadi upaya Mayor Soehadi menjauhkan pasukannya dari pengaruh ideologi kiri.

Resimen Samodra dengan kekuatan lima batalyon ditempatkan di wilayah Kedu. Satuan-satuannya disebar di tiga kota, yakni Wonosobo, Parakan, Temanggung.

Di Parakan, ada Batalyon 173 dan 175 yang masing-masing dipimpin Letnan Hartono dan Letnan Moekijat. Sementara itu, Batalyon 176 dan 177 berbasis di Temanggung dengan Letnan Soewadji dan Letnan Wiranto sebagai komandannya. Lalu di Wonosobo, ada Batalyon 174 di bawah komando Letnan Mochammad Yoenoes.

Resimen Samodra punya tugas utama untuk memperkuat pertahanan wilayah Kedu bagian utara. Lain itu, Resimen Samodra juga menempatkan satu unit khusus di Batalyon 178 yang berkedudukan di Juwana. Personel unit khusus ini berasal dari CA di bawah komando Letnan Gledeh Soetomo.

Mereka ada di sana untuk mempersiapkan cikal sebuah pangkalan laut. Personel Batalyon 177 kemudian juga diterjunkan ke Rembang dan Lasem guna membantu mempersiapkan pangkalan.

Sementara itu, TLRI kemudian juga dilebur ke Angkatan Darat saat Rera berjalan. Meski demikian, sebagian perwira dan prajuritnya diperbolehkan kembali ke Angkatan Laut dengan sejumlah syarat yang diajukan ke Kementerian Pertahanan.

Divisi II TLRI pimpinan Kolonel Ahmad Jadau sendiri dilebur ke Divisi Panembahan Senopati. Divisi ini kemudian berganti nama menjadi Komando Pertahanan Panembahan Senopati (KPPS).

Nama Resimen Samodra dan Mayor Soehadi makin mencuat saat pecahnya Peristiwa Madiun pada September 1948. Batalyon 176 dan Batalyon 177 Resimen Samodra turut bergerak untuk meringkus kelompok yang berafiliasi dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR) di wilayahnya. Mereka sempat bentrok dengan Batalyon Darsono yang mendukung pemerintahan Front Nasional.

Sebagian eksponen Batalyon Darsono berhasil diringkus, tapi banyak juga yang lolos dan kemudian bergabung dengan Brigade IV Mayor Mahmud Hernawi yang juga punya hubungan dengan FDR.

Dua kelompok pasukan itu lalu bermanuver dengan serangan bersenjata. Mereka menyerang kantor polisi dan menculik pejabat sipil dan militer di Temanggung pada 24-25 September 1948. Buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948 (1995)menyebut Resimen Samodra lalu masuk dalam pasukan gabungan yang turut memadamkan perlawanan mereka hingga berakhir pada 10 Oktober 1948.

Selesai urusan di Parakan dan Temanggung, jalan perjuangan lain telah menunggu Resimen Samodra. Untuk menghadapi kemungkinan agresi Belanda berikutnya, Resimen Samodra memperbarui organisasi pasukannya dengan bertransformasi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan berjenjang.

“Dari batalyon-batalyon ke grup-grup yang kekuatannya kurang lebih sama dengan batalyon infantri yang diperkuat. Grup-grup dibagi lagi ke dalam divisi-divisi,” tulis Bramathagiri dalam “Resimen Samudera Sebagai Pasukan Gerilya “Subwherkreise Slamet V (SWKS V)” yang terbit dalam berkala Dharmasena (No. 9, Tahun XIV, 1988).

Resimen Samodra kini dibagi menjadi empat grup. Perinciannya, Grup A dipimpin Letnan Mochammad Yoenoes, Grup B dikomadani Letnan Moekijat, Grup C di bawah komando Letnan Soewadji, dan Grup D dipimpin Letnan Wiranto. Posisi komandan resimen dipegang Mayor Soehadi dengan wakil Kapten Ali Sadikin.

Pangkalan-pangkalan laut yang sempat lumpuh pun mulai diaktifkan lagi. Pangkalan CA IV, misalnya, digeser ke Pekalongan.

Pangkalan-pangkalan lain lalu beroperasi sesuai skema reorganisasi pada awal 1948, di antaranya CA I di Blitar, CA II di Cilacap, CA III berbasis di Cirebon, CA V di Juwana, dan CA VI berkedudukan di Tulungagung. Resimen Samodra pun kembali bergabung dengan ALRI, meski secara taktis operasional tetap di bawah komando Divisi Diponegoro.

Agresi Militer II

Tak berapa lama setelah perbaruan sistem operasi pertahanan tuntas, Belanda datang kembali melancarkan Agresi Militer II. Resimen Samodra lalu diperintahkan memperkuat pertahanan serta menguasai daerah yang dinamai Subwherkreise Slamet V yang mencakup wilayah sekitar Pemalang dan Pekalongan.

Sehari setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda mulai bergerak ke daerah-daerah sekitarnya. Saat itu, Resimen Samodra sempat kembali ke Temanggung dan turut dalam aksi bumi hangus kota agar Belanda tak bisa memanfaatkannya.

Resimen Samodra kemudian bergerak menuju Tambi, sebuah perkebunan teh di sisi timur Wonosobo. Menurut Letnan KKO M.P. Susanto dalam “Dari Mariniers ke KKO AL” yang terbit di Mimbar Indonesia (No. 10, Oktober 1965), sebagian personel yang turut dalam misi ini diperkuat dengan senjata-senjata selundupan dari Singapura.

Di tengah perjalanan, pasukan ini mendapat hambatan berat dari pasukan Belanda. Tak hanya gangguan Belanda, mereka pun harus mengatasi beratnya medan pegunungan dan cuaca musim penghujan yang ganas.

Usai berhasil bergabung dengan pasukan induk di Tambi, Resimen Samodra bergerak lagi ke lereng Sindoro dan Prau lalu turun melawati wilayah Karangkobar, lereng Rogojembangan di perbatasan Pekalongan dan Banjarnegara, hingga akhirnya sampai di kaki Gunung Slamet.

Selama perjalanan berbahaya ini, Resimen Samodra mendapat bantuan dari warga. Mereka terutama membantu untuk mencari jalan yang aman untuk dilalui pasukan. Di antara yang tercatat sumbangsihnya, ada nama Honggo dan Sungkono.

“Mereka bergerak paling depan mendahului pasukan untuk menyelidiki dan mengamankan kemungkinan jebakan lawan,” tulis Bramasthagiri.

Pada 6 Januari 1949, ketika Resimen Samodra berada di daerah Watukumpul, militer Belanda mencegatnya dengan serangan udara dan infantri. Di darat, Belanda melancarkan tak kurang dari 20 truk pasukan yang didahului panser. Sementara itu, sembilan pesawat “cocor merah” munghujani peluru.

Resimen Samodra membalas serangan itu dengan sengit dan pertempuran berlangsung hampir sehari penuh. Tak sia-sia, mereka berhasil merusak empat truk pengangkut dan merebut sebagian senjata Belanda. Korban jiwa jelas tak terhindarkan.

“Seorang siswa perwira dari Tegal gugur di lubang penembakan, tetapi sebelumnya berhasil menembak mati seorang perwira Belanda dan dua pengawalnya...Dan Ton Grup B Sersan Mayor Mochdor terkena tembakan dari udara [pesawat terbang]. Di pihak penduduk satu orang dewasa dan seorang anak meninggal, dibunuh pasukan Belanda,” tulis Bramasthagiri.

Demikianlah cerita perjuangan Resimen Samodra yang sungguh tak sesuai dengan namanya. Bagaimana tidak, pasukan identik dengan laut ternyata harus bergerilya di gunung. Itu seakan menggenapkan pula julukan “ALRI Gunung” yang melekat pada Angkatan Laut di masa-masa itu.

Penulis: Ariyanto Mahardika

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id