tirto.id - Sekitar tahun 2001, fenomena pengobatan tradisional dari India bernama Ayurveda tiba-tiba booming di Inggris dan beberapa negara lainnya. Popularitas Ayurveda bisa dilihat ketika ia dipakai pesohor seperti Demi Moore dan Madonna, selain terpampang juga di halaman majalah Cosmo atau Vogue.

Tak hanya itu, saking booming-nya, pada Juli 2001, rumah sakit yang membawa embel-embel Ayurverda dibangun di Stamford Brook, London. Yang lebih membuatnya semakin terkenal ialah rumah sakit itu memberikan perawatan tanpa biaya.

Kendati begitu, Gopi Warrier, pakar Ayurveda dan juga ketua perusahaan Ayurvedic, merasa tidak nyaman dengan segala popularitas yang direngkuh Ayurveda.

“Ayurverda harus suci, mulia, dan tidak serta merta bisa diterapkan oleh para terapis kecantikan,” katanya.

Pengobatan Klasik

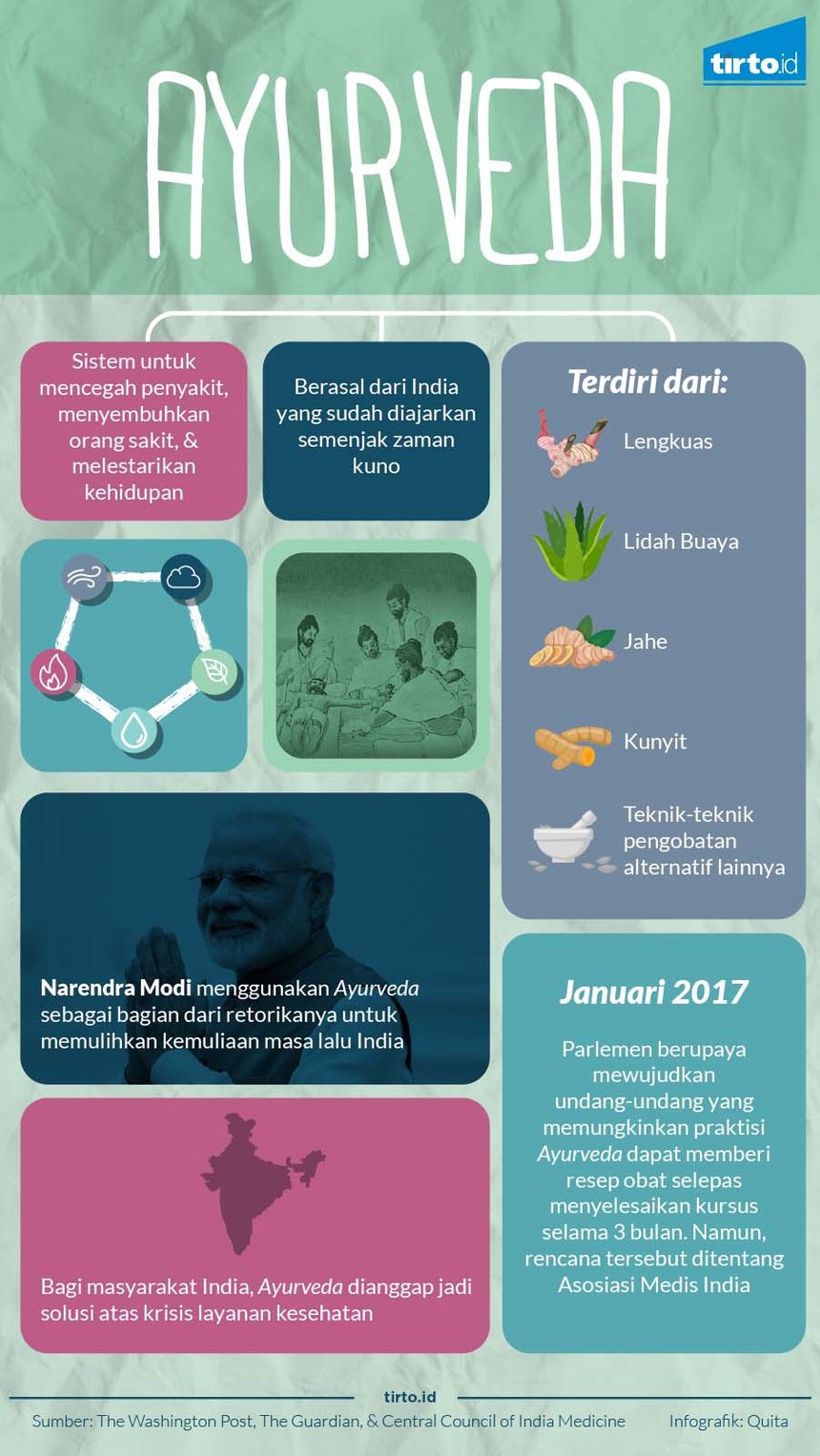

Menurut Central Council of Indian Medicine, Ayurveda ialah sistem kesehatan tradisional dari India yang bertujuan untuk mencegah penyakit, menyembuhkan orang sakit, serta melestarikan kehidupan. Dalam bahasa Sansekerta, Ayurveda berarti “ilmu kehidupan.” The Guardian menambahkan, Ayurveda merupakan bagian dari Weda yang sudah ditulis sejak 3.500 sampai 4.000 tahun silam.

Esensi dari Ayurveda adalah bahwa seluruh alam semesta terdiri dari lima unsur—udara, api, air, bumi, eter—dan tiga dosha (vata, pitta, kapha). Dosha merupakan zat yang ada di tubuh seseorang sertaberfungsi mengatur apa yang ada di dalam tubuh manusia: dari warna rambut sampai jenis penyakit yang diderita. Dosha, bahkan, bertanggung jawab atas makanan yang diidamkan, hubungan antar manusia, sampai hal-hal yang disukai atau tidak.

Unsur-unsur dosha memiliki karakteristiknya masing-masing. Vata identik dengan udara, pitta dengan api, dan kapha adalah air. Di lain sisi, vata mengatur energi serta sistem saraf, pitta mengatur pencernaan dan metabolisme, dan kapha mengatur dahak ataupun kelembapan tubuh. Teorinya, apabila manusia bisa menyeimbangkan tiga dosha, maka kesehatan akan dicapai.

Pada Maret 1995, pemerintah India membentuk Department of Indian System of Medicine and Homeopathy yang bertugas menangani Ayurveda. Badan tersebut berubah menjadi Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH) pada November 2003. Setahun kemudian, pemerintah memutuskan mengubah status Departemen AYUSH menjadi Kementerian tersendiri.

Tujuan pemerintah membentuk badan khusus yang mengurusi Ayurveda ialah untuk meningkatkan standar pendidikan dari sistem obat-obatan India, memperkuat lembaga penelitian yang ada, memastikan program penelitian terikat waktu, sampai menyusun skema budidaya maupun regenerasi tanaman obat yang digunakan dalam sistem Ayurveda.

Pembicaraan mengenai Ayurveda kembali mencuat kala Perdana Menteri India, Narendra Modi, baru-baru ini berencana mewujudkan revolusi obat, yang salah satunya ditempuh dengan memanfaatkan lagi keberadaan Ayurveda.

Alasan Modi, negara-negara Barat telah “menjarah” Ayurveda. Indikatornya: produk kesehatan berbahan baku tumbuhan-tumbuhan Ayurveda—misalnya lengkuas, kunyit, lidah buaya—yang diproduksi perusahaan farmasi Barat berseliweran di mana-mana. Di sisi lain, India tidak memperoleh kredit apa-apa atas olahan tersebut.

“Tradisi pengobatan yang diciptakan nenek moyang kita telah menjadi hak kekayaan intelektual negara lain,” kata Modi, pada Oktober silam seperti dilansir The Washington Post.

Upaya pemerintah India dalam memperkenalkan kembali Ayurveda di kalangan masyarakat adalah dengan mengajukan puluhan paten internasional atas produk Ayurveda, memulai program penelitian di universitas-universitas terkemuka India, hingga mengirim para ahli untuk mengembangkan kursus Ayurveda di seluruh kampus dunia.

Sedangkan di dalam negeri, pemerintah menempuh langkah seperti mendorong petani menanam tumbuhan obat untuk Ayurveda, memberikan pelatihan, menyediakan bibit, sampai subsidi. Tanaman yang dulu dianggap gulma, diminta ditumbuhkan lagi untuk dicari khasiat medisnya.

Walaupun demikian, usaha pemerintah untuk menyemarakkan Ayurveda bukannya tanpa kritik. Seperti diwartakan The Washington Post, kritik terhadap Ayurveda antara lain masih kurangnya standardisasi dan tidak semua bahan serta teknik pengobatan Ayurveda berasal dari India. Misalnya, teknik pengobatan Unani yang berasal dari Yunani dan homeopati dari Jerman. Efektivitasnya pun masih diragukan.

Tak hanya itu, para promotor Ayurveda juga berafiliasi dengan ideologi ultra-nasionalis Partai Hindu Bharatiya Janata dan kelompok supremasi Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh. Hal ini dapat dilihat oleh perilaku beberapa pendukung Ayurveda yang percaya minum air kencing sapi (hewan yang disucikan penganut Hindu) dapat menangkal kanker serta penyakit lainnya dan mampu memberikan berkah pada masyarakat India.

Senjata Baru Soft Power India

Menghidupkan kembali Ayurveda merupakan salah satu kebijakan Modi dan bagian dari retorikanya dalam “memulihkan kemuliaan masa lalu” guna “mencapai kemakmuran di masa mendatang.” Akan tetapi, di balik tujuannya itu, upaya pemerintah India “mengenalkan kembali” Ayurveda dirasa dapat mendatangkan manfaat praktis berupa pundi-pundi uang dan senjata baru dalam mengusung soft power.

Soft power, merujuk pada penjelasan Joseph Nye—ilmuwan politik Harvard dan pencetus gagasan teori hubungan internasional—seperti dikutip dalam artikel The Diplomat berjudul “India’s Soft Power Potential,” adalah kemampuan sebuah negara dalam meyakinkan orang lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan tanpa pemaksaan. Soft power, kata Nye, terletak pada daya tarik suatu negara yang berasal dari tiga sumber: budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri.

Sudha Ramachandran, masih dalam “India’s Soft Power Potential,” menyebut India menawarkan beragam kekayaan sumber soft power yang menakjubkan. Mulai dari spiritualitas, yoga, film, tarian, musik, prinsip-prinsip non-kekerasan, institusi demokrasi, masyarakat majemuk, hingga kuliner yang membuat banyak orang tertarik datang ke India. Dengan modal sebanyak itu, tentu bukan perkara sulit bagi India untuk merancang sebaik mungkin soft power-nya.

Dalam “India’s New Public Diplomacy: Soft Power and the Limits of Government Action” (2012) yang diterbitkan jurnal Asian Survey, Ian Hall memaparkan bahwa upaya India memaksimalkan soft power sudah terjadi sejak zaman Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru—dua negawaran tersohor India. Konsep soft power India, pada masa itu, bercirikan mengupayakan perundingan, diplomasi, dan menegakkan prinsip non-kekerasan.

Di era Modi, India masih getol dalam mempromosikan soft power yang menyimpan prinsip non-kekerasan (yoga, film-film Bollywood, Buddhisme, dan kelak Ayurveda) seperti yang sudah dimaktubkan Nehru di masa lampau. Modi bahkan banyak dipuji karena metodenya mengenalkan India ke luar negeri membawa "kehangatan" di tatanan global.

Tapi, fakta tidak bisa dielakkan. Sementara Modi mengusung prinsip non-kekerasan dalam jualan soft power-nya di luar negeri, situasi dalam negeri India dipenuhi aksi kekerasan terhadap minoritas yang didalangi simpatisan Hindutva—istilah yang dicetuskan pada 1923 oleh penulis, penyair, dan politikus Vinayak Damodar Savarkar. Ideologi ini menyerukan menciptakan tanah air Hindu yang bebas dari pemeluk agama lain.

Ideologi Hindutva kian mengakar seiring menguatnya organisasi-organisasi sayap kanan seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh, Bharatiya Janata (partai politik yang menaungi Narendra Modi), Vishwa Hindu Parishad (organisasi propagandis Hindutva), dan Bajrang Dal (sayap paramiliter Vishwa Hindu Parishad).

Minoritas Islam dan Kristen kerap jadi bulan-bulanan kekerasan para simpatisan Hindutva. Pada 2002, kelompok Hindu nasionalis menyerang pemukiman Muslim di Gujarat dan menewaskan 1000 orang setelah sebuah kereta yang membawa para aktivis Hindu terbakar dan menewaskan 60 orang. Narendra Modi, waktu itu menjabat Menteri Utama Gujarat, diduga terlibat dalam insiden ini.

Tak hanya terhadap Muslim, serangan terhadap orang-orang Kristen di India juga meningkat secara signifikan sejak Bharatiya Janata Party (BJP) yang merupakan partai sayap kanan anti-Islam dan anti-Kristen mulai memerintah di New Delhi pada Maret 1998, demikian menurut laporan Human Rights Watch (HRW).

Selain itu, fakta bahwa umat Hindu menganggap sapi sebagai hewan suci terkadang jadi alasan untuk menyerang minoritas yang mengonsumsi daging sapi seperti Islam dan Kristen. Pemimpin BJP Kamal Didi, misalnya, membunuh Pehlu Khan saat sedang mengangkut sapi dari Jaipur. Alih-alih dikecam, Kamal Didi malah disamakan dengan Bhagat Singh (seorang sosialis India yang menjadi salah satu revolusioner gerakan kemerdekaan India).

Kini kekuatan Hindutva menguat lantaran Narendra Modi beberapa waktu lalu mengangkat pendeta Hindu anti-Islam, Yogi Adityanath, sebagai Menteri Utama di Uttar Pradesh, negara bagian India dengan penduduk terpadat. Adityanath sendiri adalah pemuka agama yang populer di Uttar Pradesh.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Adityanath dipilih untuk memperkokoh dukungan Modi di Uttar Pradesh dalam pemilu 2019 mendatang. Di sisi lain, naiknya pemimpin Hindutva adalah ancaman bagi kaum minoritas. Meski kerap dikecam karena terlibat dalam aksi-aksi kekerasan sektarian yang semakin meningkat, hingga kini pemerintah India tak berdaya menyelesaikan persoalan ini.

Raja Mohan, salah satu analis strategis terkemuka India, menulis di surat kabar Indian Express bahwa usaha Modi untuk memproyeksikan soft power "kemungkinan akan sia-sia selama pemerintah terus mengizinkan keberadaan kelompok [sayap kanan] yang berusaha memperjuangkan warisan budaya India yang kaya pada dasar yang sempit dan religius."

Dagangan Indonesia: Pluralisme

Adirini Pujayanti, peneliti hubungan internasional Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR dalam “Gastrodiplomacy: Efforts to Strengthen Indonesia’s Diplomacy” (2017) menyatakan walaupun daya tarik rempah Indonesia sangat kuat sehingga mengundang kedatangan kolonialis Eropa, nyatanya, Indonesia sampai sekarang belum bisa memanfaatkannya untuk kekuatan diplomasi, berkebalikan dengan klaim-klaim klise tentang berlimpahnya kekayaan alam Indonesia, tanpa memperhitungkan siapa yang bakal mengolahnya. Menggunakan rempah sebagai soft power, tentu lain soal.

Ambil contoh kuliner. Kuliner Indonesia begitu kaya. Namun, pemerintah Indonesia dipandang belum maksimal memanfaatkan ragam kuliner untuk urusan diplomasi. Indonesia, mengutip Adirini, bahkan tertinggal dari kuliner Thailand yang memiliki posisi kuat di kancah internasional. Pemerintah Thailand dengan cepat menangkap fenomena Health Food of Asia dengan mengembangkan program “Global Thailand” sejak tahun 2002.

Sejak awal, barang-barang seperti obat tradisional, rempah-rempah, maupun kuliner memang tidak menjadi fokus Kementerian Luar Negeri untuk dijadikan “senjata diplomasi.” Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2014-2019, misalnya, belum terlihat adanya perencanaan mengenai strategi diplomasi kuliner (gastrodiplomasi). Anggaran kegiatan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri yang berkisar 20 miliar rupiah per tahun untuk berbagai kegiatan, ternyata tidak memprioritaskan isu-isu tersebut.

Tidak dijadikannya kuliner maupun rempah-rempahan sebagai kekuatan soft power sebenarnya tidak mengagetkan. Para pejabat mengira sudah punya barang lain yang siap diperdagangkan dalam skala global. Lewat tulisannya “Resources Indonesian soft power diplomacy” yang dimuat The Jakarta Post pada 2010, Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri mengatakan, jika Indonesia mengikuti kontes soft power di ajang percaturan global, maka Indonesia musti mencari nilai yang tumbuh dengan baik dan menarik pasar Asia. Nilai yang tumbuh dengan baik serta dianggap tepat jadi sumber soft power Indonesia, demikian menurut Pramono, adalah pluralisme yang dipupuk sejak zaman Majapahit, walisongo, hingga akhirnya berujung pada sila-sila Pancasila.

Para birokrat boleh saja berkata "pluralisme adalah nilai-nilai yang tepat untuk jadi soft power Indonesia," tapi sekali lagi, sama halnya di India, situasi dalam negeri di Indonesia berkebalikan dengan retorika.

Menurut Setara Institute, lembaga pemantau hak asasi manusia di Jakarta, terdapat 208 kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama sepanjang 2016. Sedangkan Komnas HAM, di tahun yang sama, mencatat 97 kasus intoleransi, meningkat dari 2014 (76 kasus) dan 2015 (87 kasus). Kemudian Human Rights Watch, dalam World Report 2018 menyebut pemerintahan Jokowi gagal membendung peningkatan arus intoleransi yang memperparah diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas paling rentan di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran ini menyasar kaum minoritas keyakinan seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen, dan minoritas agama lain. Bentuk-bentuknya termasuk pembatasan atau pelarangan atau perusakan tempat ibadah, pembatasan atau pelarangan ibadah dan kegiatan keagamaan, ancaman atau intimidasi kelompok keagamaan, pembatasan keyakinan, kriminalisasi lewat pasal penodaan agama, diskriminasi, dan pembiaran oleh aparat negara.

Ellen Huijgh dalam The Public Diplomacy of Emerging Powers Part 2: The Case of Indonesia (2016) menerangkan bahwa menguatkan inti diplomasi publik Indonesia ibarat mencari jalan keluar dari labirin, sebab berurusan dengan pluralisme identitas maupun tata kelola keragaman di tengah 250 juta orang, 300 kelompok etnis, hingga 18.000 pulau. Pluralisme, bagaimanapun, sudah jadi barang dagang Indonesia sejak era pasca-kemerdekaan, begitu jelas Huijgh. Namun, menurut Huijgh, Indonesia musti memberi perhatian lebih pada hal lain, tema yang relevan, seperti peningkatan status ekonomi maupun lainnya untuk dijadikan sarana diplomasi publik.

Pernyataan Huijgh ada betulnya. Sudah semestinya Indonesia memfokuskan diri ke dagangan selain pluralisme. Karena jika tak sejalan dengan situasi dalam negeri, jualan pluralisme adalah jualan omong kosong.

Penulis: M Faisal Reza Irfan

Editor: Windu Jusuf