tirto.id - Januari 2014, terjadi perubahan besar-besaran pada sektor layanan kesehatan di Indonesia. Amanat Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai dijalankan. UU itu mengamanatkan diselenggarakannya program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi seluruh warga negara Indonesia.

PT Askes berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Perusahaan asuransi pelat merah yang tadinya mengelola jaminan kesehatan para abdi negara berubah bentuk menjadi lembaga khusus yang mengelola jaminan kesehatan.

Masyarakat berbondong-bondong mendaftar karena iuran yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan tak sebesar premi asuransi kesehatan swasta. Jaminan yang diberikan tak ada limitnya. Pre-existing condition juga tidak berlaku. Jadi, mereka yang sudah sakit tetap bisa mendaftar dan menikmati asuransi kesehatan.

Tahun 2019, pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Indonesia sudah terdaftar di BPJS. Mereka yang miskin dan tidak bisa membayar premi, dibayari pemerintah.

Gaung besar program JKN awalnya memberi harapan bagi industri farmasi untuk meningkatkan penjualan. Program itu dipercaya bisa meningkatkan permintaan obat. Perusahaan farmasi pun menaruh harapan besar pada program ini.

Permintaan obat memang meningkat. Jenis obat yang dibutuhkan juga semakin beragam. Tahun 2015, ada 796 item obat yang masuk dalam daftar lelang e-katalog. Tahun lalu, jenis obat yang dilelang hampir dua kali lipatnya, yakni 1.240 item.

Dua perusahaan farmasi pelat merah yang melantai di bursa, PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk menjadi dua pemain besar yang memenuhi kebutuhan obat bagi program JKN. Penjualan obat kedua perusahaan ini meningkat, tetapi margin labanya terus tergerus.

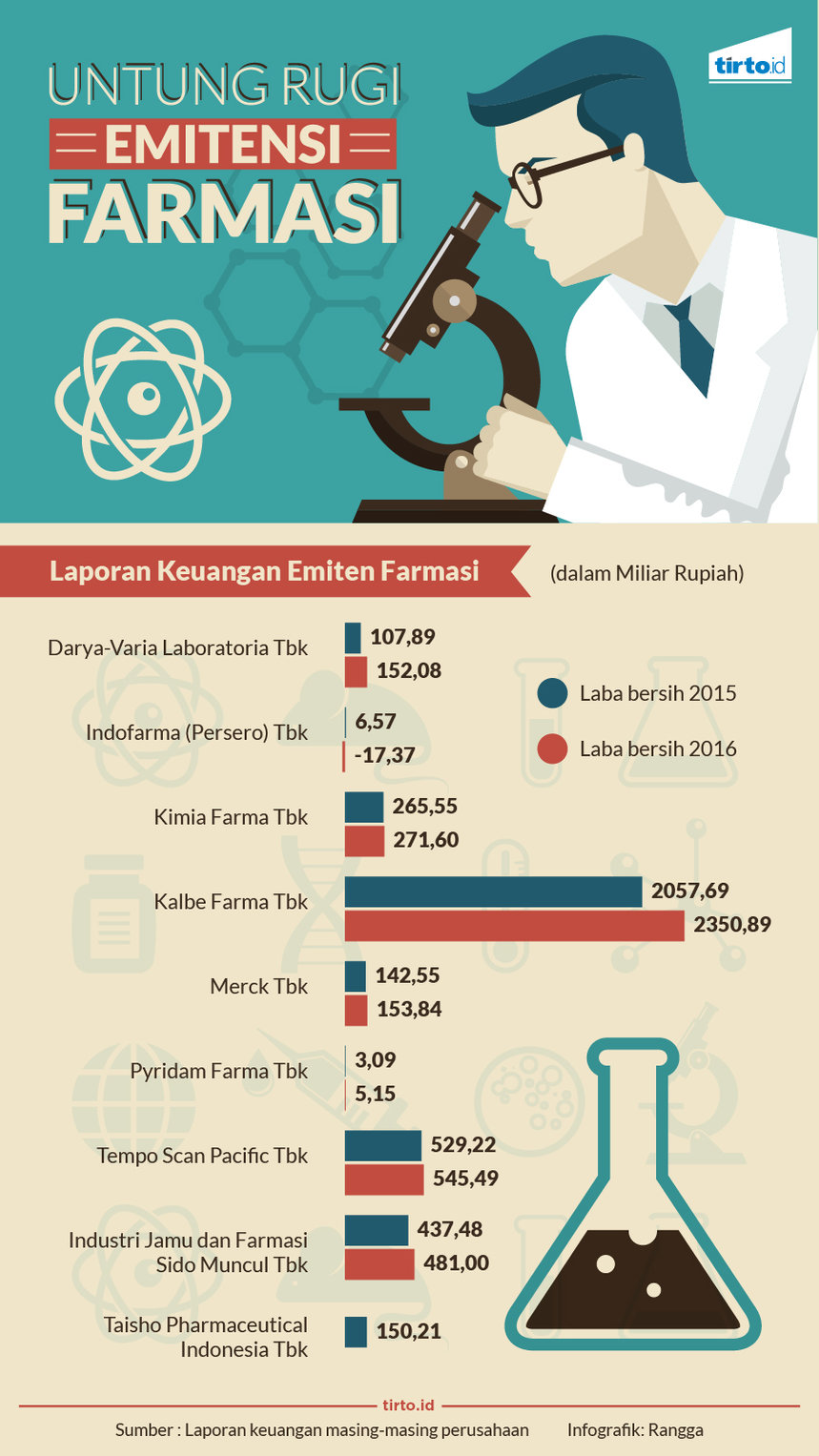

Tahun lalu, laba bersih Kimia Farma hanya tumbuh 2,2 persen. Padahal, tahun 2015 ia tumbuh 13,15 persen dan tahun 2014 tumbuh 9,36 persen. Jadi, meskipun masih untung, pertumbuhan labanya tampak melambat.

Dari segi penjualan, dibandingkan 2014 dan 2015, pertumbuhan penjualan Kimia Farma pada 2016 adalah yang tertinggi, yakni 19 persen dengan total penjualan Rp5,8 triliun. Sementara tahun 2015, pertumbuhannya hanya 6,6 persen dan tahun 2014 cuma 4,14 persen.

Dalam laporan tahunan perusahaan, Direktur Utama Rusdi Rosman mengakui bahwa kecilnya margin obat generik membuat perseroan kesulitan meningkatkan keuntungan. Padahal, Kimia Farma tercatat sebagai pemain terbesar kedua dalam industri obat generik.

“Obat generik banyak digunakan sebagai alternatif mahalnya harga obat, namun tidak dipungkiri bahwa margin harga obat generik tidak terlalu tinggi. Salah satu penyebabnya adalah bahan baku yang masih sekitar 90% berasal dari impor,” jelas Rusdi dalam laporannya kepada pemegang saham. Kini Rusdi tak lagi memimpin Kimia Farma, dalam Rapat Umum Pemegang Saham April lalu, posisinya digantikan oleh Honesti Basyir. Rusdi diamatkan memimpin Indofarma mulai tahun ini.

Nasib PT Indofarma Tbk lebih tragis, alih-Lalih membukukan pertumbuhan laba, tahun lalu emiten berkode INAF itu malah merugi Rp17,36 miliar. Labanya anjlok 364 persen dari tahun 2015. Padahal, penjualan meningkat meskipun tipis, dari sebelumnya Rp1,62 triliun menjadi Rp1,67 triliun pada 2016.

“Adanya penurunan yang signifikan, terutama disebabkan meningkatnya beban distribusi dan beban keuangan,” ujar Direktur Utama Indofarma sebelumnya, Muhammad Umar dalam laporan kepada pemegang saham.

Sejumlah akademisi di bidang farmasi juga menyatakan bahwa program JKN gagal mengerek laba industri farmasi. Pengadaan obat yang fokus pada obat generik dalam jumlah besar dianggap membawa perubahan besar pada pasar farmasi Indonesia. Dampaknya, apotek kehilangan konsumen, pedagang besar farmasi kehilangan pasar rumah sakit. “Sementara industri farmasi mengalami minus pertumbuhan karena harus beroperasi low price dan low margin,” ujar dosen Fakultas Farmasi UGM, Sampurno dalam sebuah seminar Januari lalu.

Analis First Asia Capital, David Sutyanto memaparkan bahwa program JKN memang belum bisa mengerek laba perusahaan farmasi. “Bukannya tidak bisa, tetapi belum bisa,” kata David kepada Tirto, Selasa (11/5). Alasan utamanya karena bahan baku yang 90 persen masih impor.

Penyebab lain adalah mahalnya biaya distribusi. Perusahaan farmasi harus menyalurkan obat-obatnya ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pabrik dengan harga jual yang sama, karena mengikuti program JKN. Jadi, margin obat generik yang sudah kecil itu, tergerus lagi oleh biaya distribusi.

Indofarma menghadapi tantangan itu. Menurut David, Indofarma harus menguatkan bisnis hilirnya untuk menekan biaya distribusi. Ini seperti Kimia Farma yang memiliki bisnis apotek. Satu hal lagi yang paling penting adalah diversifikasi produk. Indofarma, sebagai pemain besar di industri obat generik harus memproduksi obat-obat paten dengan jumlah lebih banyak agar bisa mematok margin lebih besar.

Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra