tirto.id - Artikel Sebelumnya: Semua Butuh Cina, Tak Kecuali Jerman

Awal Maret kemarin, di hadapan parlemen, Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina agar tidak menyuplai senjata untuk Rusia. Beberapa hari kemudian, dalam wawancara dengan CNN saat melawat ke Amerika Serikat, dia optimistis permohonan tersebut dipenuhi sembari menekankan “konsekuensi” jika yang terjadi sebaliknya.

Ini bukan kali pertama Jerman mengkritik Cina. Mereka, misalnya, pernah melontarkan keberatan terhadap manuver Cina di Taiwan. Selain itu Jerman juga mempermasalahkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uyghur.

Kendati demikian, Jerman, lebih tepatnya sang kanselir yang berasal dari Partai Sosial Demokrat, berpikiran pragmatis. Hal ini tampak dari berbagai kesempatan.

Scholz misalnya bersikukuh relasi dengan Cina harus tetap dijaga baik demi menyokong kepentingan ekonomi Jerman. Scholz pun menjadi satu-satunya pemimpin Eropa yang mengucapkan selamat kepada Xi Jinping yang resmi memulai periode ketiga sebagai presiden awal Maret silam.

Upaya Scholz untuk mempertahankan relasi Sino-Jerman sebenarnya sudah kentara sejak akhir tahun lalu, atau kira-kira setahun setelah dirinya diangkat sebagai kanselir. Kala itu, tulisnya dalam artikel yang terbit di Politico, “Cina tetaplah partner bisnis dan dagang penting bagi Jerman dan Eropa—kami tidak akan mau memisahkan diri darinya.”

Namun Scholz juga menjelaskan bahwa Jerman tidak bisa terlalu bergantung pada Cina. Maka penting bagi mereka untuk melakukan “diversifikasi”, katanya—maksudnya tidak lain menjalin kerja sama dagang dengan negara Asia lain seperti Jepang, Korea, India, dan Indonesia.

Sikap pragmatis ini pada akhirnya memicu kontroversi. Oktober tahun lalu, misalnya, Scholz dipandang berbagai pihak terlalu berpihak pada otoritas Cina. Hal ini terutama disebabkan karena ia gencar mendorong pemerintah agar mengizinkan raksasa BUMN ekspedisi Cina, Cosco Shipping Holdings, untuk membeli 35 persen saham terminal pelabuhan Hamburg, pelabuhan tersibuk ketiga di Eropa setelah Rotterdam dan Antwerp.

Cosco akhirnya diperbolehkan menguasai 24,9 persen saham—kesepakatan yang tercapai setelah Scholz ditentang oleh enam anggota kabinetnya sendiri (termasuk figur-figur kunci seperti menteri ekonomi, menteri luar negeri, menteri pertahanan), bahkan badan intelijen sampai Komisi Eropa.

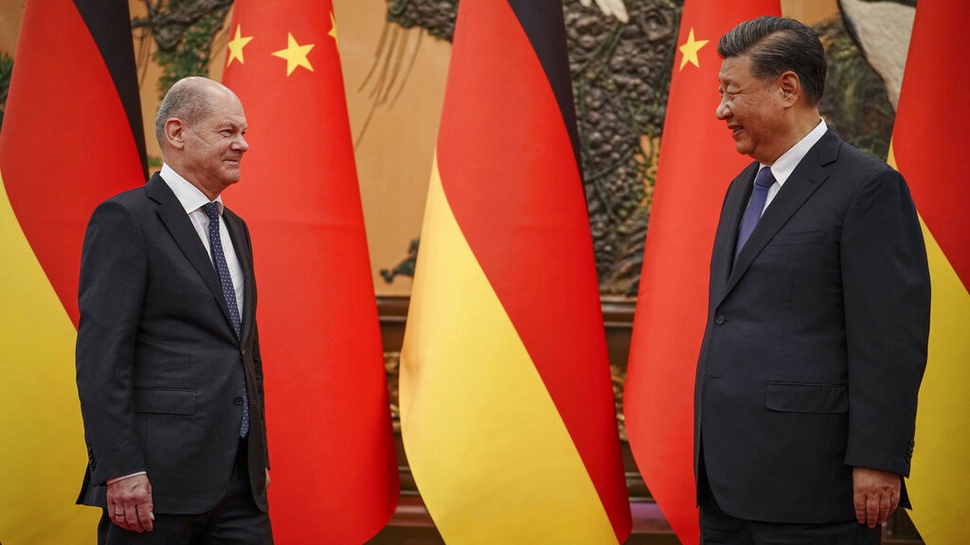

Tak lama kemudian, awal November silam, Scholz kembali membuat kehebohan karena melawat ke Beijing untuk menemui Presiden Xi. Ia menjadi pemimpin negara kaya raya G7 pertama yang bertandang ke sana sejak tiga tahun pandemi Covid-19 berlangsung. Scholz hadir bersama 12 perwakilan eksekutif korporat Jerman, termasuk BASF, Volkswagen, Siemens, BMW, Adidas, sampai sektor perbankan Deutsche Bank dan obat-obatan seperti Bayer, Merck, BioNTech.

Lawatan Scholz yang sarat kepentingan bisnis itu membuat heran dan bingung para sekutu Jerman di Eropa dan Washington. Pasalnya, mereka semua sebenarnya bisa bertemu dengan jajaran pemerintah Cina pada perhelatan G-20 yang berlangsung pada pertengahan November di Nusa Dua, Bali. Lebih dari itu, langkah Scholz dipandang mencerminkan gambaran Uni Eropa yang kurang kompak. Sampai sekarang, persekutuan ekonomi negara-negara Uni Eropa belum sepakat dalam memutuskan strategi bersama untuk menghadapi pemerintah Cina.

Sementara itu, 70 organisasi sipil internasional sampai mengeluarkan surat terbuka pada Scholz agar mempertimbangkan lagi kunjungannya ke Cina sebagai bentuk keprihatinan atas riwayat pelanggaran HAM di sana. Namun Scholz tetap melenggang mantap menemui Xi.

“Wandel durch Handel”

Pragmatisme Scholz sebenarnya bukanlah sikap yang baru atau mengejutkan. Scholz sekadar meneruskan langkah Angela Merkel, yang digantikannya tahun 2021 silam. Meskipun sepak terjak Rusia dan Cina di lanskap geopolitik dunia membuat keduanya dicap sebagai ancaman sampai-sampai dijatuhi sanksi oleh berbagai negara, administrasi Merkel di masa lalu justru gencar memperkuat hubungan dagang dengan mereka.

Selama 16 tahun berkuasa, Merkel sedikitnya sudah 12 kali melawat ke Cina. Pada masa pemerintahannya jugalah hubungan bilateral Sino-Jerman mencapai level tertinggi melalui kesepakatan strategis pada 2014. Sementara relasi dengan Rusia menciptakan ketergantungan tinggi pada sektor energi. Sampai 2021, atau tahun terakhir Merkel berkuasa, sebanyak 55 persen kebutuhan gas alam Jerman dipenuhi dari Rusia.

Kerja sama yang administrasi Merkel bangun itu semua dilandasi oleh prinsip “Wandel durch Handel” (perubahan melalui perdagangan), semacam harapan yang dipupuk selama era Merkel namun sudah digaungkan sejak Perang Dingin pada dekade 1960-an untuk menyikapi Uni Soviet. Pandangan ini meyakini bahwa transaksi dagang yang Jerman jalin dengan rezim-rezim otokratik bisa dijadikan instrumen politik untuk mendorong mereka agar terpengaruh jadi demokratis dan semakin menjunjung HAM, bahkan mencegah konflik bersenjata.

Pendeknya, kerja sama ekonomi akan menciptakan ketergantungan sehingga negara-negara partner diharapkan bersedia menyerap ide-ide demokratis, semangat perdamaian, dan keterbukaan bangsa Jerman.

Namun invasi tentara Rusia ke Ukraina dinilai sudah membuktikan kegagalan “Wandel durch Handel”. Relasi dagang dengan Cina juga tidak serta merta membuat mereka melunak pada ide-ide liberal atau demokratis yang dimaksud.

Justru yang muncul adalah dugaan bahwa sektor bisnis Jerman tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas Cina. Pabrik mobil Volkswagen, misalnya. Awal tahun ini, kalangan aktivis, asosiasi anggota parlemen Eropa-Amerika Utara, dan investor mengkritisi Volkswagen yang mengklaim tidak menemukan praktik pelanggaran HAM di pabriknya di Xinjiang.

Terlepas dari segala kontroversi yang mengiringi relasi dagang Sino-Jerman, situasi yang dihadapi Jerman sekarang memang kompleks.

Dilansir dari tulisan Oliver Moody di The Times, Kanselir Scholz setidaknya punya dua pertimbangan di kepalanya. Pertama, dia ingin Jerman tetap menjadi penengah dalam lanskap geopolitik hari ini agar tidak terulang lagi polarisasi traumatis era Perang Dingin. Kedua, tentu saja, faktor ekonomi Jerman yang kian tidak pasti akibat inflasi, tingginya harga energi bahan bakar yang dipicu konflik Ukraina-Rusia, sampai ketakutan sektor manufaktur terhadap “deindustrialisasi” karena pabrik-pabriknya bangkrut.

Kegalauan juga menyelimuti perusahaan-perusahaan Jerman dan Eropa pada umumnya, papar Roderick Kefferpütz, analis dari think tank Mercator Institute for China Studies di Berlin. Dia berujar, “Sekarang situasi ekonomi sedang susah, sehingga tentu tidak ada keinginan untuk mengubrak-abrik relasi dagang, ekonomi, dan investasi yang sudah terbangun selama ini dengan Cina. Banyak perusahaan yang berpikir begini: ‘Kami sedang menghadapi masa-masa sulit—jangan sampai hidup kami jadi semakin sulit dengan memburu Cina’.”

Terus Merajut Hubungan

Mustahil bagi Scholz untuk mengacuhkan relasi Sino-Jerman. Pertengahan Juni nanti, Scholz sudah berencana menyambut Perdana Menteri Li Qiang di Berlin untuk membahas kerja sama dagang, isu iklim, sampai situasi Taiwan. Masalah yang disebut terakhir dipandang berharga bagi seluruh pelaku industri dunia karena Taiwan berkontribusi terhadap 70 persen kebutuhan semikonduktor global.

Tidak semua orang, bahkan di lingkaran terdekat Scholz, sepakat dengan pendekatan pragmatis terhadap Cina.

Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau termasuk yang menggebu-gebu mengkritisi rezim-rezim otoriter atau semi-otoriter—dalam kamusnya mengarah pada pemerintahan di Rusia, Turki, dan Cina. Baru-baru ini, di hadapan perwakilan pemerintah Cina, Baerbock blak-blakan menegur sikap mereka yang condong pada Rusia dalam konflik Ukraina sampai terkait penegakan HAM. Sementara tahun lalu, berkaca pada invasi Rusia ke Ukraina, Baerbock mengakui Jerman “tidak bisa bergantung lagi pada negara yang tidak berbagi nilai sama.” Kata dia lagi, “Ketergantungan ekonomi berdasarkan prinsip berisi harapan membuat kita rentan pada pemerasan politik [political blackmail].”

Sikap Menteri Keuangan Christian Lindner dari partai proliberalisme ekonomi Free Democratic Party pun sama. Ia berkicau di Twitter beberapa bulan silam tentang ketergantungan Jerman pada Cina. Dia juga menyinggung pentingnya belajar dari pengalaman relasi dagang dengan Rusia. Menurutnya, Jerman lebih baik menjalin perdagangan bebas dengan “Wertepartnern”—artinya 'mitra-mitra berharga', mungkin merujuk pada negara-negara demokratis.

Namun, masuk akalkah jika pelaku industri hanya mau berdagang dengan partner dari negara terpilih saja? Tentu tidak. Herbert Diess, eksekutif di Volkswagen, pernah menyampaikan pada Financial Times Maret tahun lalu bahwa “Jika kami membatasi bisnis hanya di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, yang jumlahnya hanya sekitar 7 sampai 9 persen dari total populasi dunia—bahkan angkanya semakin menyusut—maka jelas tidak akan ada model bisnis yang layak untuk produsen mobil.”

Editor: Rio Apinino