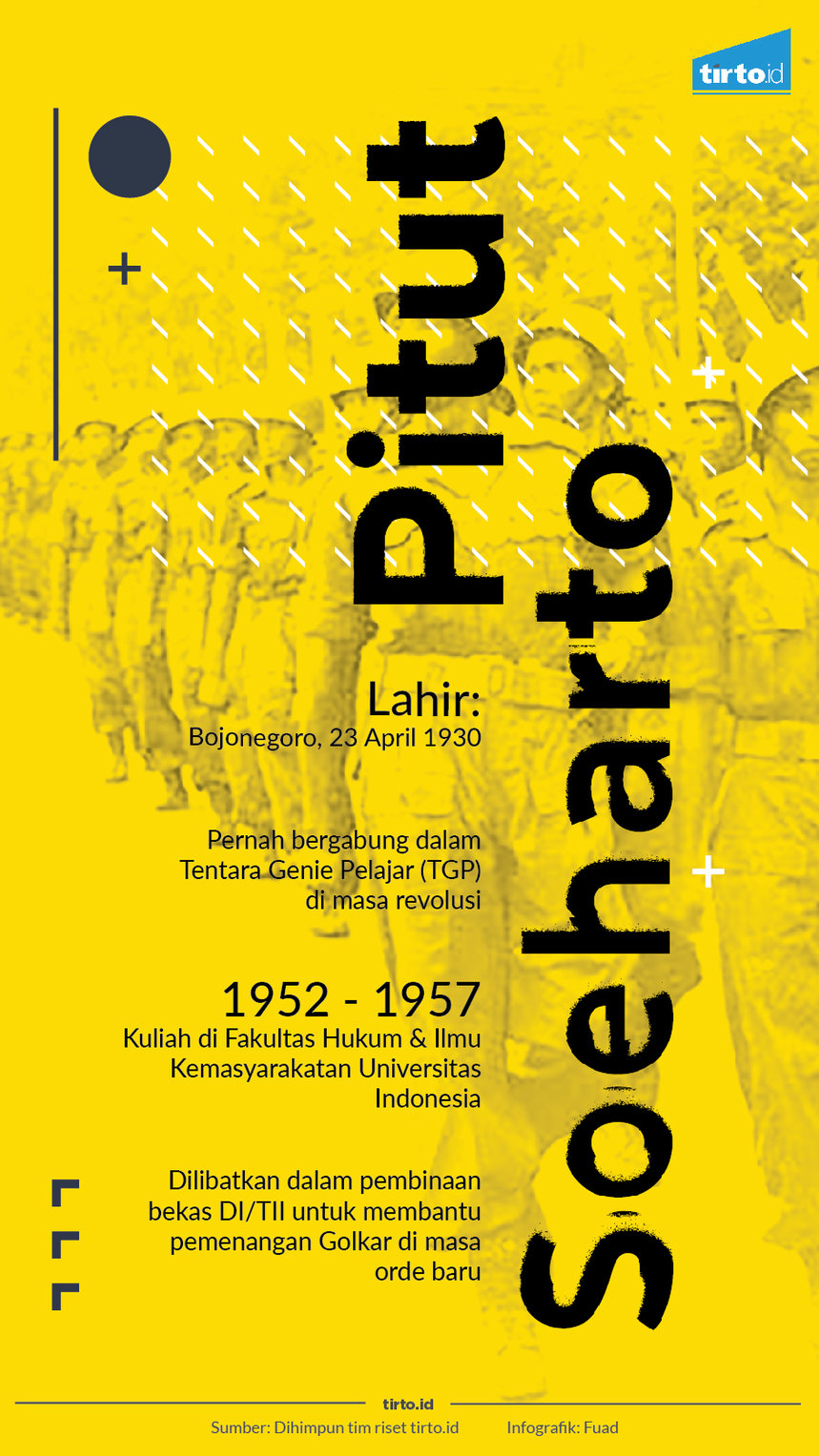

tirto.id - Beberapa buku tertulis atas nama, atau dalam penulisannya melibatkan, seorang bernama Pitut Soeharto. Buku-buku itu antara lain Cahaya di kegelapan (1981), Aku pemuda kemarin di hari esok (1981), juga Maju Setapak (1981).

Pada kurun 1952 hingga 1957, orang ini berkuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Tak heran jika dia bisa menulis. Sejatinya, sarjana memang harus bisa menulis, termasuk menulis buku. Tapi Pitut punya kemampuan lebih dari itu.

Setelah dia tak kuliah lagi, menurut catatan Ken Conboy dalam Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia (2009: 147), dia tidak kembali ke masyarakat, melainkan bergabung kembali ke militer. Dia pernah disekolahkan di Sekolah Intelijen Angkatan Darat dan diperbantukan di Departemen Luar Negeri. Di Singapura dia pernah menjadi Wakil Konsul, ketika PRRI Permesta berkecamuk di Indonesia.

Di masa Revolusi, laki-laki kelahiran Bojonegoro, 23 April 1930 ini pernah bergabung dalam Tentara Genie Pelajar (TGP). Waktu geger Peristiwa Madiun 1948, Pitut terlibat pertempuran. Banyak kawan-kawannya mati terbunuh. Namun Pitut berhasil melarikan diri. “Hal ini merupakan episode yang tak terlupakan dalam hidupnya, dan menimbulkan kebencian mendalam terhadap PKI,” tulis Ken Conboy.

Pada Januari 1964, konon dia turun pangkat dari kolonel ke kapten gara-gara menentang komunisme.

Pitut pun kabur ke Jawa Timur. Di situ dia berkawan dengan orang-orang Darul Islam (DI) dan pernah disusupkan ke Sulawesi Selatan. Jelang G30S, Pitut kembali ke pangkuan ibu pertiwi, dia kembali lagi ke ABRI. Itu adalah saat yang tepat untuk menentang komunis dengan heroik, bersama satuan zeni.

Direkrut Ali Moertopo

Setelah tiga tahun melawan PKI di Jawa timur, pimpinan Operasi Khusus (Opsus), Kolonel Ali Murtopo, meliriknya. Mayor Pitut Soeharto tak menduga dia mendapat perintah untuk melapor ke Opsus.

Rupanya, Ali Murtopo hendak memberinya tugas khusus sekaligus unik. Pitut yang di-opsus-kan itu diberi tugas untuk memecah-belah Komando Jihad—yang berisikan mantan DI/TII—dan menggalang faksi-faksi moderatnya untuk mendukung Golongan Karya (Golkar).

Ali Moertopo, Deputi III Bakin sekaligus orang nomor satu di Opsus, yang ingin menjinakkan musuh-musuh negara itu, memang tepat menggandeng Pitut. Moertopo tak salah pilih orang untuk mendekati kelompok Islam garis keras tersebut.

Kepada sejumlah tokoh DI, Pitut menyebut Soeharto menjanjikan amnesti. “Pak Harto menawarkan amnesti penuh kepada mereka asal tak ada lagi aksi teror,” kata Pitut seperti ditulis tim majalah Tempo dalam buku Seri Tempo: Kartosoewirjo (2016: 103). Pitut konon mengaku sebagai utusan khusus Soeharto untuk meyakinkan mereka.

Tak ada yang gratis di dunia ini, apalagi dalam politik. Pitut tidak bermodal dengkul. Tak tanggung-tanggung, modalnya adalah Hak Distribusi Minyak Tanah dari Pertamina untuk wilayah Jawa. “Wilayah-wilayah distribusi pentingnya kemudian ditawarkan kepada para pemimpin Darul Islam, yang kemudian memberikan hak distribusi lokal kepada simpatisan mereka,” catat Ken Conboy.

Sementara David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Para Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983 (2010) menyatakan, “Para agen Ali Moertopo menyebarkan rumor bangkitnya kaum komunis dan menjanjikan pasokan senjata kepada para aktivis Darus Islam untuk melawan ‘ancaman kiri’” (hlm. 74).

Beberapa pentolan DI seperti Danu Muhammad Hasan, Ateng Jaelani, Adah Djaelani, dan Aceng Kurnia berhasil dijinakkan. Di rumah Danu—ayahanda dari Hilmi Aminudin, Ketua Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—di Jalan Situ Aksan, Bandung, ikrar setia kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila sukses diteken pada 1971.

Ateng Djaelani, menurut catatan Ken Conboy dalam Intel II: Medan Tempur Kedua (2008: 18), memiliki bakat dagang. Karena itu Kolonel Ali Moertopo memberinya tanggung jawab menangani distribusi minyak tanah.

Tak semua eks DI dalam Komando Jihad ngiler begitu saja dengan duit. Tak semua bisa benar-benar dirangkul Pitut. Kepada Conboy, Pitut mengaku, “dari dua puluh enam pimpinan inti gerakan ini. Hanya sepertiga yang bersedia bekerjasama.”

Usaha Pitut itu menjadi faktor kecil, tapi menentukan, atas kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971. Kelar Pemilu, jaringan binaan Pitut Soeharto itu terus dipelihara. Pitut juga tahu bahwa para pemimpin kelompok eks DI itu hendak memperbesar cabang di Indonesia. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelompok ini merekrut aktivis Islam muda. Di luar Jawa, mereka tidaklah sukses.

Setelahnya, kelompok binaan Pitut ini makin sulit dikendalikan. Bahkan, muncul kelompok beranggotakan tujuh orang yang disebut sebagai Momok Revolusioner, yang mengusung kekerasan.

Momok Revolusioner mirip dengan Momoc Ansharullah yang didirikan Kahar Muzakkar pada pertengahan 1958 di Sulawesi Selatan. Ken Conboy menyebut, mereka telah “meledakkan bioskop, bar dan gereja di Medan, begitu juga gereja baptis dan masjid di Sumatra barat.”

Pemerintah kemudian bermain keras pada awal 1977, dengan menangkap 185 orang yang dicap sebagai anggota Komando Jihad.

Komando Jihad, seperti ditulis Jenkins, dicurigai banyak orang Indonesia sebagai “operasi intelijen yang dilakukan oleh Ali Moertopo untuk mendiskreditkan golongan Islam.”

Bekas Perdana Menteri Natsir pernah bilang, Haji Ismail Pranoto alias Hispran, salah satu pentolan eks DI, adalah “seorang agen provokator yang didalangi Ali Moertopo.”

Tahun-tahun berikutnya, kelompok Islam garis keras muncul. Salah satu yang paling sohor adalah kelompok Imran berkat pembajakan sandera dalam pesawat Woyla pada 1981. Setelah peristiwa itu, penggalangan kelompok Islam bekas musuh negara tak seperti di zaman Ali Moertopo lagi. Benny Moerdani tak menyukai kelompok bekas musuh yang dibina untuk kepentingan sesaat.

Sementara Pitut Soeharto, yang tutup usia pada 29 November 2011, belakangan hanya menjadi salah satu legenda intel Indonesia.

Editor: Ivan Aulia Ahsan