tirto.id - Hassina Begum, 20 tahun, adalah satu dari segelintir korban selamat pembantaian sistematis oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya pada Agustus 2017. Beberapa hari setelah bentrokan mematikan antara kelompok militan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) dan pasukan keamanan Myanmar, sejumlah tentara berseragam Myanmar dan penduduk lokal menyerang Desa Tula Toli atau Ming Gyi di Maungdauw, Negara Bagian Rakhine.

Ratusan muslim Rohingya di desa itu terjebak lantaran Tula Toli dikelilingi sungai besar di ketiga sisinya. Datang dengan teror, tentara Burma memasuki desa sembari membakar sejumlah warga Rohingya, sementara lainnya berusaha melarikan diri. Beberapa mencoba peruntungan dengan berenang menyeberangi sungai, beberapa yang lain berusaha bersembunyi di bukit-bukit. Yang tragis: mereka membawa serta anak-anak. Kemungkinan mereka dapat melarikan diri adalah nol.

Hassina dan sejumlah korban selamat lain menceritakan detail mengerikan itu kepada Human Rights Watch di kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh.

Dalam laporan berjudul "Pembantaian melalui Jalur Sungai", dirilis hari ini (19/12), organisasi hak asasi manusia berbasis di New York ini mengisahkan kaum laki-laki Rohingya yang gagal melarikan diri dipisahkan dari para istri dan anak-anaknya. Mereka dijejalkan ke dalam lubang yang sengaja digali tentara Myanmar di pinggir sungai dan menyiramnya dengan bensin, kemudian dibakar.

Usai membantai pria dewasa, para tentara melempar anak-anak ke dalam sungai, sementara para wanita disekap di dalam gubuk untuk diperkosa kemudian dibunuh.

Hassina mencoba menyembunyikan anak perempuannya, Sohaifa, yang baru berumur setahun di balik kerudungnya. Upayanya ketahuan oleh seorang tentara. Putrinya kemudian langsung direbut dan dilemparkan ke dalam api, hidup-hidup.

Lima tentara lain lantas membawa Hassina, Fatimah (mertua Hassina), Asma (adik ipar Hassina), dan tiga anak laki-laki Fatimah ke dalam sebuah gubuk. Tiga putra Fatimah langsung dibunuh oleh sekelompok etnis Rakhine. Sementara para wanita diperkosa. Fatimah melawan; tak lama nyawanya ikut melayang. Usai diperkosa, Asma dan Hassina dipukul dan ditusuk hingga pingsan.

Para tentara mengunci mereka bersama mayat lain dalam gubuk dan kemudian dibakar. Hassina dan Asma baru tersadar dari pingsan setelah pakaian mereka mulai dijilati api. Mereka kemudian berusaha melarikan diri dan menyeberang ke Bangladesh bersama sejumlah korban selamat lainnya.

Pembantaian Sistematis Otoritas Myanmar

Etnis Rohingya, minoritas muslim terbesar, telah mengalami diskriminasi, represi, dan kekerasan di Myanmar selama puluhan tahun. Status kependudukan mereka ditolak oleh pemerintah Myanmar meski etnis ini sudah menduduki wilayah Rakhine selama bergenerasi-generasi, jika bukan berabad-abad, dan menjadikan mereka sebagai salah satu penduduk tuna negara terbesar di dunia. Kendati sudah banyak korban berjatuhan, otoritas Myanmar masih terus menegasikan genosida yang dilakukan oleh pihaknya.

Penyerangan oleh tentara-tentara Myanmar pada Agustus 2017 merupakan satu dari tiga pembantaian terbesar yang dilakukan pemerintahan Burma terhadap etnis ini sejak 2012 dan 2016.

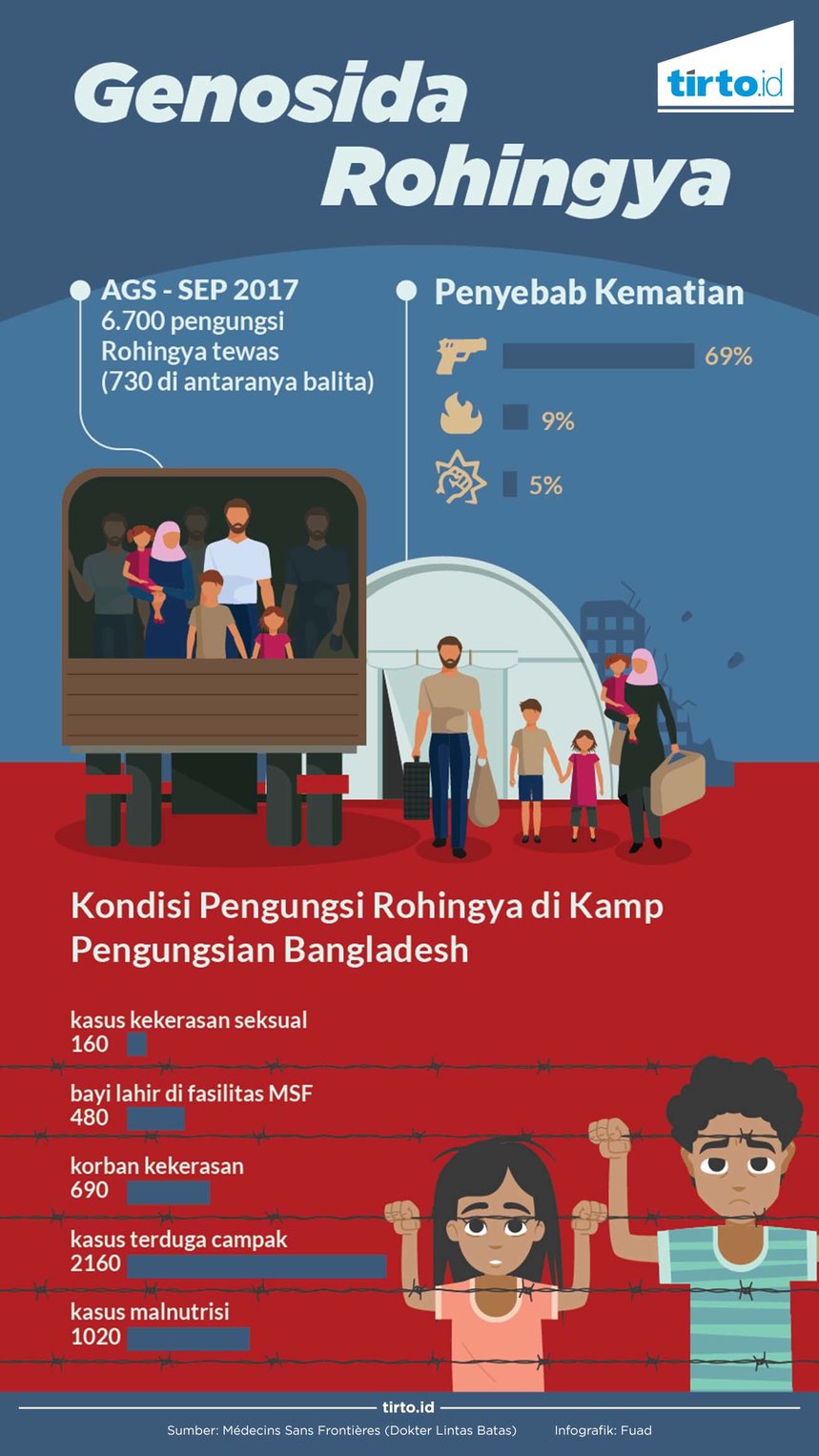

Diperkirakan, sedikitnya 6.700 pengungsi Rohingya tewas dalam kurun waktu sebulan setelah serangan yang disebut pemerintah Myanmar sebagai “operasi pembersihan” pada Agustus lalu. Hal ini diungkapkan dalam laporan survei Médecins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas terhadap pengungsi Rohingya di sejumlah kamp di Bangladesh.

Jumlah yang dirilis oleh lembaga kemanusiaan berbasis di Perancis dan beroperasi di Bangladesh sejak 1985 ini jelas jauh berbeda dari angka resmi yang dirilis pemerintah Myanmar pada September lalu, yakni hanya 400 jiwa.

Dari rilis pengungsi muslim Rohingya yang tewas tersebut, 730 di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun (balita). Survei ini menunjukkan, sedikitnya 71,1 persen kematian ini disebabkan oleh kekerasan. Sebanyak 69 persen tewas akibat luka tembak, kemudian tewas dibakar sampai tewas (9 persen), dan dipukuli hingga meninggal (5 persen).

“Apa yang kami temukan sangat mengejutkan, baik dari segi jumlah orang yang melaporkan seorang anggota keluarga meninggal akibat kekerasan, dan cara mengerikan yang mereka ungkapkan mengenai penyebab mereka terbunuh atau dilukai secara brutal. Puncak jumlah kematian seiring "operasi pembersihan" terbaru oleh pasukan keamanan Myanmar pada minggu terakhir bulan Agustus," kata dokter Sidney Wong, Direktur Medis MSF, dalam laporan tersebut.

Namun, jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah. Menurut Wong, MSF belum mensurvei seluruh permukiman pengungsi di Bangladesh. Survei ini belum menaksir jumlah keluarga pengungsi yang gagal mengemasi nyawa mereka dari Myanmar.

Selain kematian, MSF mencatat ada 160 kasus kekerasan seksual dan berbasis gender pada perempuan dan anak-anak, 480 bayi dilahirkan di fasilitas MSF, 690 terluka akibat kekerasan, lebih dari 2 ribu pengungsi terjangkit pelbagai penyakit seperti campak dan diare, serta lebih dari seribu pasien dirawat lantaran menderita kelaparan akut.

“Kami harap data objektif ini dapat berguna bagi pemerintah Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya,” ujar dr. Natasha Reyes, Direktur Operasional MSF, kepada reporter Tirto via sambungan Skype, Sabtu pekan lalu.

Ekses dari “operasi pembersihan” itu: 647 ribu pengungsi Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017. Dan, hingga saat ini, gelombang pengungsi Rohingya masih terus mengalir. Sebagian besar penyintas ini melaporkan mengalami kekerasan dalam beberapa minggu terakhir.

Pakta Repatriasi Rohingya Prematur

Organisasi Dokter Lintas Batas mengkhawatirkan nasib etnis Rohingya yang masih di Negara Bagian Rakhine. Terlebih bantuan dari pelbagai lembaga kemanusiaan independen dihalang-halangi ke distrik Maungdaw.

“Akses ke Rakhine sangat terbatas dalam beberapa bulan ke belakang. Dan bukan hanya kepada MSF, tapi juga semua lembaga kemanusiaan,” ujar Natasha Reyes.

Situasi itu membuat kesepakatan pemulangan kembali pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar, yang diteken kedua negara tersebut pada November 2017, dinilai prematur.

“Mereka harus mendapatkan jaminan keselamatan dari pemerintah Myanmar sebelum kita bicara pemulangan. Dan mereka harus kembali secara sukarela,” tegas Reyes.

Dalam pakta soal repatriasi tersebut, kedua pemerintah itu sepakat bahwa pemulangan pengungsi mulai dilakukan dalam waktu dua bulan setelah perjanjian diteken.

“Kami siap memulangkan mereka (para pengungsi Rohingya) secepatnya setelah Bangladesh mengirim kembali dokumen kepada kami,” ujar Myint Kyaing, sekretaris kementerian ketenagakerjaan, imigrasi, dan kependudukan Myanmar kepadaThe Guardian.

Dokumen yang dimaksud merupakan formulir yang sudah diisi oleh para pengungsi terkait nama keluarga, alamat sebelumnya, tanggal lahir, dan kesediaan sukarela untuk dibawa kembali ke Myanmar.

Nantinya, mereka dijamin akan mendapat tempat tinggal permanen serta status kependudukan sebagai warga negara Myanmar, selama mereka tidak terlibat dalam kegiatan "kelompok teroris."

Kendati demikian, tak sedikit pengungsi Rohingya yang skeptis terhadap janji manis pemerintah Myanmar tersebut. Sejumlah pengungsi yang memilih kembali ke Myanmar masih ditempatkan di kamp pengungsian selama bertahun-tahun.

“Kami tidak bisa memercayai pemerintah dan militer sama sekali. Tidak ada yang harus kembali jika tetap ditempatkan di kamp pengungsian, bukan di desa asal mereka. Pemerintah Myanmar harus mengembalikan status kependudukan mereka segera setelah mereka dipulangkan,” ujar Nay Say Lwin, aktivis Rohingya yang tinggal di Eropa, kepada CNN.

Kesepakatan ini juga menyebutkan bahwa bukti kependudukan yang dimiliki etnis Rohingya jelas memberatkan lantaran banyak dokumen para penyintas ini disita oleh pemerintah atau terbakar saat penyerangan tentara-tentara Myanmar dan kelompok milisi Buddha.

“Saya tidak yakin setengah warga Rohingya dapat dipulangkan” tandas Lwin.

Sementara itu, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) melalui juru bicaranya, Vivian Tam, berkata pihaknya tak dimintai pendapat soal kesepakatan tersebut. Padahal kesepakatan ini seharusnya melibatkan pihak PBB sebagai organisasi yang mengurusi pengungsi.

Hingga saat ini, pengungsi Rohingya masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka menghadapi segudang persoalan, dari kelaparan, wabah penyakit, keterbatasan akses air bersih dan obat-obatan. Kematian mengintai para pengungsi setiap hari.

Dokter Natasha Reyes dari Dokter Lintas Batas berkata bahwa ratusan ribu muslim Rohingya, yang tinggal di kamp-kapm pengungsi di Bangladesh, kini bertahan hidup dengan bergantung pada bantuan dari pelbagai organisasi kemanusiaan.

“Harus diakui ini merupakan situasi yang membuat mereka depresi. Dan kondisi ini akan terus berlangsung dalam waktu lama,” ujar Reyes.

===========

Baca juga sejumlah laporan kami mengenai Rohingya:

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Fahri Salam