tirto.id - Pandemi COVID-19 membuat anggaran negara kembang kempis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN 2020 akan mencapai 1.028,5 triliun atau 6,27% dari PDB. Angka ini jauh lebih besar ketimbang hitung-hitungan semula di angka Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB.

Defisit itu muncul karena penerimaan negara yang berkurang menjadi Rp1.760,9 triliun. Ini merupakan konsekuensi dari sejumlah kebijakan pemerintah seperti relaksasi pembayaran pajak, dan terhentinya sejumlah bisnis yang berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Sementara dari sisi pengeluaran diperkirakan naik menjadi Rp2.720,1 triliun. Kenaikan pengeluaran karena pemerintah harus memberikan bantuan sosial, dan juga pemberian kompensasi bagi PLN dan Pertamina.

Kemenkeu kini sedang mencari jalan untuk menutup defisit APBN. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan tambahan surat utang. Di tengah kepusingan Menkeu, muncul ide dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah yang mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang Rp400-Rp600 triliun. Menurut politikus asal PDIP ini, cetak uang adalah cara tercepat menyediakan dana segar di tengah terbatasnya uang negara untuk pembiayaan penanggulangan dampak COVID-19.

Menurut usulan dari Said, uang itu bisa dipakai untuk membeli surat utang pemerintah atau surat utang perbankan dan korporasi. Dengan begitu, pemerintah tidak usah repot menerbitkan global bond atau surat utang ke luar negeri.

Ia meyakini mencetak uang hingga Rp600 triliun hanya akan menyebabkan inflasi sekitar 5 sampai 6 persen--besaran yang dinilainya "tidak banyak". "Masak Rp600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70 persen? Dari mana hitungannya?" katanya pada Rabu (29/4/2020).

Usulan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Bank Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, BI tidak akan mencetak uang untuk menutupi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19. "Cetak uang untuk menangani COVID-19 itu barangkali bukan praktik yang lazim di bank sentral dan juga tidak dilakukan oleh BI," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (6/5/2020), dikutip dari Antara.

Hiperinflasi

Mencetak uang untuk menutup defisit APBN, pernah dilakukan Indonesia di masa lalu. Tepatnya pada era pemerintahan Soekarno. Hasilnya: ekonomi Indonesia justru terpuruk akibat hiperinflasi. Mencetak uang untuk menutup defisit dianggap sebagai sebuah keputusan yang buruk yang berakhir pada jatuhnya Soekarno.

Memasuki tahun 1960, keuangan negara memang mengalami defisit yang cukup besar. Menurut sejarawan Onghokham seperti ditulis dalam buku biografi Radius Prawiro, Kiprah, Peran, dan Pemikiran (1998), terdapat sejumlah proyek besar yang menyebabkan defisit. Pada Februari 1961, pemerintah mengumumkan sejumlah proyek Rencana Pembangunan Delapan Tahun. Proyek-proyek tersebut antara lain Proyek Cilegon, pembangunan kompleks Asian Games, dll.

Pemicu defisit lainnya adalah besarnya anggaran untuk pertahanan. Salah satunya adalah ABRI harus mempersiapkan konflik militer dengan Belanda terkait Papua pada akhir 1961. Terjadinya pemberontakan di sejumlah daerah juga menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran militer yang cukup besar.

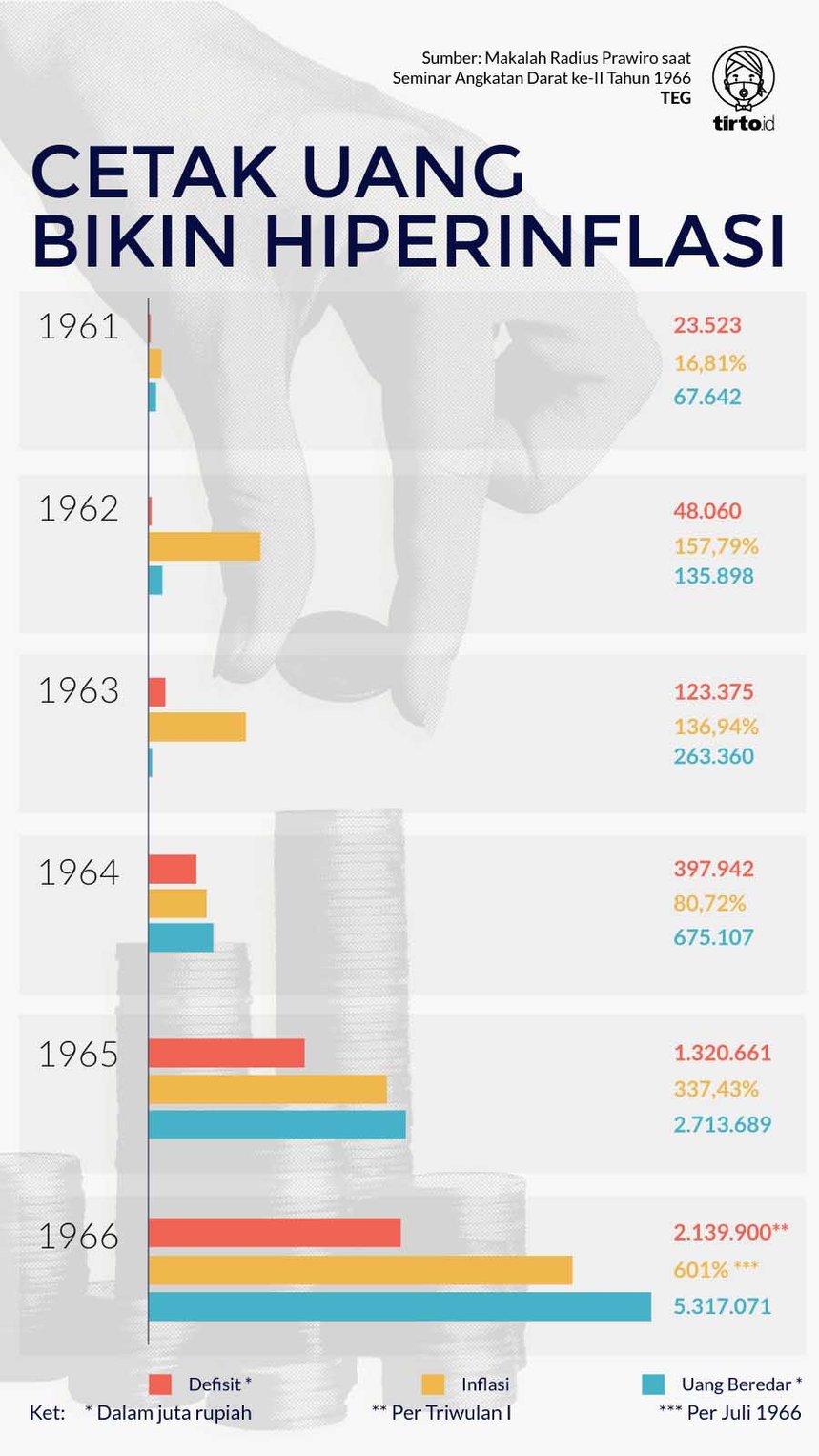

Menurut Radius Prawiro dalam makalah yang disampaikan saat Seminar Angkatan Darat ke-II Tahun 1966, defisit terjadi karena kurangnya kemampuan pemerintah menggali sumber-sumber penerimaan negara. Di sisi lain, pengeluaran tidak dapat dikurangi karena bersifat rutin dan juga ditujukan untuk keamanan dan pertahanan.

Sayangnya, defisit itu kemudian ditutup dengan cara yang kurang tepat yakni dengan mencetak uang. Radius Prawiro mencatat, defisit-defisit anggaran yang sudah tercipta sejak 1950, hampir seluruhnya ditutup dengan mencetak uang beredar. Hal itu membawa akibat-akibat yang buruk pada perekonomian.

Mencetak uang bahkan dilakukan dengan segala cara, termasuk merevisi Undang-undang Bank Sentral. Menurut Undang-undang Pokok Bank Indonesia No 11 tahun 1953, BI sebagai bank sentral diberi hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas bank. Pemerintah sama sekali tidak punya akses langsung ke Percetakan Kebayoran yang mencetak uang kertas di Indonesia.

Hak BI untuk mencetak uang itu pun diberi batasan-batasan, sehingga inflasi bisa tetap dikendalikan. Namun, UU tersebut juga memberikan escape clauses sehingga dalam perkembangan moneter selanjutnya, pembatasan-pembatasan tersebut dilanggar. Pada tahun 1957, UU itu bahkan diubah untuk memudahkan akses pemerintah mencetak uang.

Pada 1957, dikeluarkan UU Darurat No 14 yang membebaskan BI dari kewajiban cadangan emas sebagai dekking sirkulasi uang. UU Darurat ini dikeluarkan karena pada April 1957, cadangan yang diharuskan sesuai pasal 16 UU Pokok BI telah turun sampai 15,14%. Kemudian pada tahun 1958 dikeluarkan UU No 84 yang mengubah pasal 16 dan 19 UU Pokok Bank Indonesia tahun 1953.

Radius mencatat peran BI sebagai pemegang otoritas dalam pengendalian peredaran uang dimandulkan dengan kelahiran UU baru tersebut. Akibatnya, jumlah uang beredar melonjak tajam hingga 300% dari Rp675,107 miliar pada 1964 menjadi Rp2,713 triliun pada 1965. Kemudian melonjak lagi menjadi Rp5,317 triliun pada 1965.

Dampaknya, BI tak lagi mampu mengendalikan inflasi. Inflasi meroket tajam dari 80,72% pada 1964, menjadi 601% pada 1966. Dengan inflasi yang meroket tajam, nilai uang merosot tajam. Ekonomi Indonesia jatuh.

Kondisi itu diperparah dengan utang yang membelit negara yang mencapai 2.224 juta dolar AS pada 1966. Pada saat yang sama, ekspor turun tajam yang disebabkan oleh berbagai hal seperti inflasi yang memicu disparitas harga, berbagai peraturan seperti pungutan-pungutan ekspor, infrastruktur yang buruk, kurangnya fasilitas-fasilitas pengangkutan dan pelabuhan. Faktor lainnya, keadaan alat-alat produksi ekspor serta bahan-bahan penolong yang tidak cukup pemasukannya karena kurang tersedianya devisa bagi impor barang tersebut.

“Negara kita sudah berada dalam keadaan yang sakit,” tulis Radius Prawiro.

Stabilisasi dan Rehabilitasi

Pemerintah selanjutnya mencanangkan program stabilisasi dan rehabilitasi untuk memulihkan perekonomian pada Oktober 1966. Stabilisasi bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat. Sementara rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pemerintah dan BI bersinergi. Pemerintah berupaya mengendalikan anggaran belanja untuk menciutkan defisit. Melalui serangkaian pengetatan anggaran, defisit bisa ditekan dari 124% PDB pada 1966 menjadi 3% pada 1967. Utang luar negeri yang membebani keuangan negara juga dirundingkan ulang dengan para kreditur, sehingga Indonesia bisa mendapatkan keringanan untuk pembayaran pokok utang selama 30 tahun dari 1970 hingga 1999. Pembayaran diangsur, tanpa dikenakan bunga. Pembayaran bunga dilakukan dalam 15 kali angsuran mulai 1985.

Sementara itu BI bergerak mengendalikan uang beredar. Kewenangan BI untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan percetakan uang yang sebelumnya dikebiri kini dikembalikan melalui UU No 13 Tahun 1968.

Kunci utama dari kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi adalah di bidang perkreditan dan lalu lintas devisa. Kredit ditujukan untuk sektor-sektor sandang, pangan, prasarana, dan peningkatan ekspor. Sementara dari sisi devisa, digunakan terutama untuk usaha-usaha yang meningkatkan produksi terutama yang dapat menghasilkan devisa atau menghemat pengeluarannya, serta impor dari barang-barang konsumsi yang sangat dibutuhkan masyarakat, serta impor dari barang-barang konsumsi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Setelah melalui serangkaian kebijakan moneter, inflasi bisa terkendali dari 635,3% pada 1966 menjadi 112,2% pada 1967. Setahun berikutnya, inflasi semakin terkendali di angka 85,1%. Upaya untuk menyedot likuiditas yang berlebihan kembali digencarkan melalui program tabungan. Diluncurkanlah tabungan dengan iming-iming hadiah seperti Tabanas dan Taska.

Seluruh upaya tersebut membuahkan hasil, di tengah politik Indonesia yang belum stabil. Heinz W. Arndt dalam “Survey of Recent Developments” yang terbit dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (1969) menulis, “Ekonomi Indonesia telah berubah haluan. Tujuan pertama pemerintahan Soeharto, stabilisasi telah tercapai.”

Setelah stabilisasi ekonomi dibangun, ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru bisa tumbuh lagi. Antara 1972 hingga 1980, PDB riil Indonesia tumbuh pada angka 7,3%.

Editor: Windu Jusuf