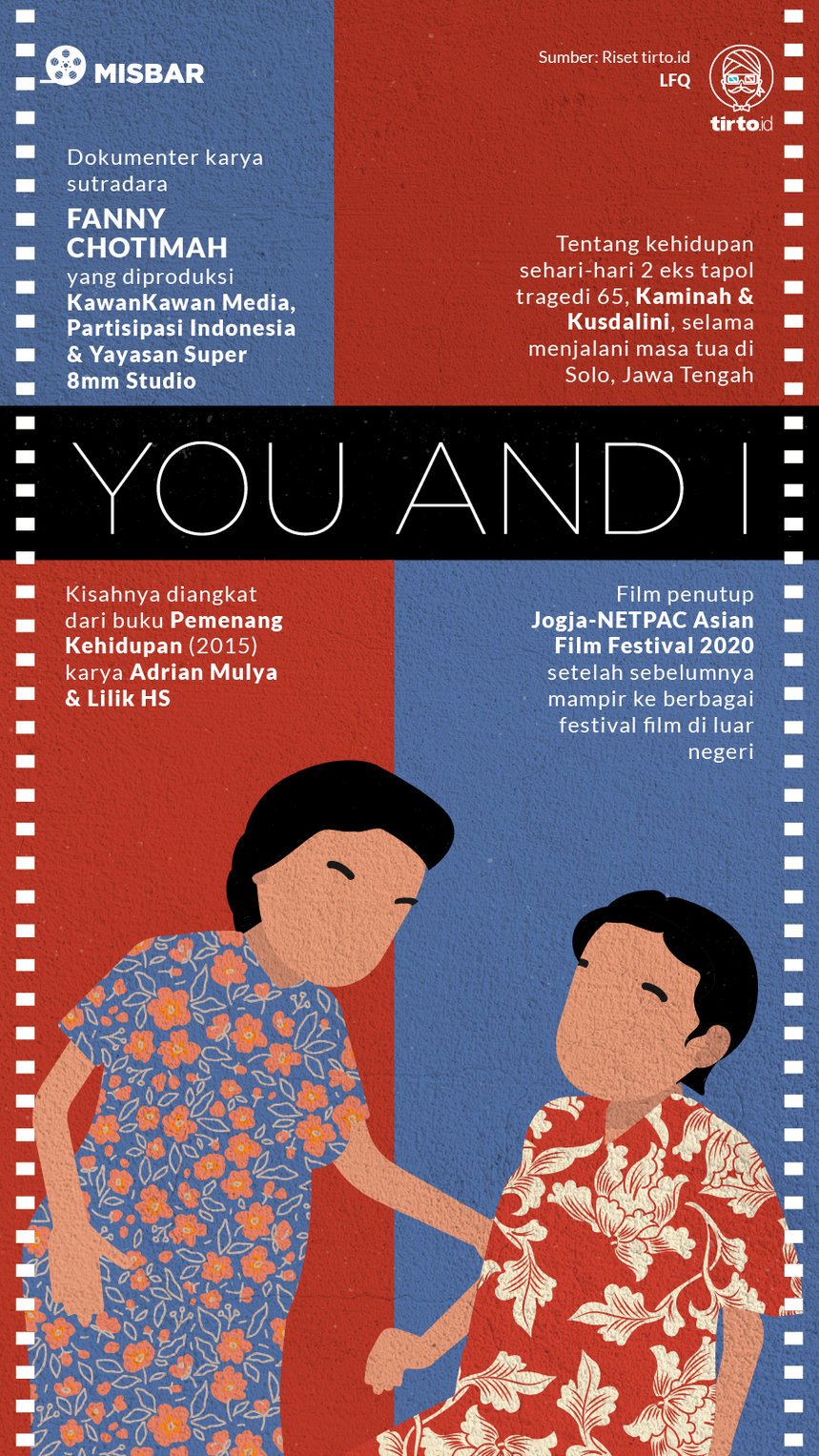

tirto.id - Respons beberapa penonton usai penayangan film dokumenter You and I di kantor Tirto, Jumat (26/3/2021), bermuara pada rasa takut.

Takut ketika tua nanti ditinggal duluan oleh pasangan. Takut kesepian. Atau takut merepotkan orang lain yang ditugaskan untuk mengurus mereka. Perasaan itu muncul sebab film memantik kesadaran: jika diberi umur panjang, manusia akan menua. Pertanyaannya, menua dalam kondisi yang seperti apa?

You and I memang menyuguhkan detail atas keseharian Kusdalini (74) dan Kaminah (70) selama menjalani masa-masa tua di Solo, Jawa Tengah. Maka wajar jika penonton membayangkan suatu hari nanti akan berada di posisi yang sama.

Kus dan Kam—panggilan akrab keduanya—tinggal di sebuah rumah yang agak reyot. Jika hujan airnya sering merembes ke isi lemari pakaian. Mereka bertahan hidup dengan menitipkan kerupuk yang digoreng sendiri lalu dititipkan ke angkringan. Sejak permulaan film penonton paham, ekonomi mereka tergolong seadanya.

Meski demikian, di balik kesahajaannya, Kus dan Kam menampilkan laku yang manis kepada satu sama lain. Hal ini terutama terlihat saat Kam merawat Kus yang menderita demensia (penurunan daya ingat dan pikir), gangguan pendengaran, plus masalah tulang kaki.

Kam rutin mengusapkan krim penghangat ke dengkul Kus. Ia rajin menyiapkan makanan beserta obat-obatan untuk Kus. Ia menjadi pendengar yang baik untuk segala ocehan Kus, tentang masa lalu, yang kadang terjeda akibat demensia. Kam biasanya mengingatkan secara perlahan. Sekali waktu dibumbui candaan.

“Ini anaknya, Dian. Ini Mulyanto,” ujar Kam, dengan volume yang agak dikeraskan, sambil menunjuk foto di album yang sedang dipegang Kus.

“Kok kamu masih ingat ya,” kata Kus.

“Yo aku kan masih waras.”

“Apa berarti aku gak waras?”

Lalu keduanya tertawa terbahak-bahak.

Adegan di atas terasa sederhana, namun berkesan. Film karya sutradara Fanny Chotimah ini ibarat montase atas adegan-adegan dengan corak yang serupa. Meski setengah bagian terakhir didominasi adegan yang menyedihkan, You and I secara umum mampu membangkitkan simpati yang besar kepada kedua tokoh.

Mengapa? Sedikitnya ada dua faktor. Pertama, Fanny memakai gaya dokumenter observasional. Gaya dokumenter ini berusaha mengamati kehidupan para tokoh secara spontan, sederhana, serta dengan sedikit atau tanpa intervensi.

Syarat utamanya adalah kedekatan antara sutradara dan tokoh dalam film. Hal ini biasanya sudah dipikirkan dan dibangun jauh-jauh hari, bahkan sebelum pra-produksi.

Mengutip wawancaranya dengan VOA Indonesia, Fanny tinggal di kelurahan yang sama dengan Kus dan Kam. Ia sudah sering mendengar pengalamanan dan dongeng yang diceritakan oleh keduanya. Proses ini secara tidak langsung menguatkan persahabatan antara Fanny dan kedua tokoh.

Saat produksi film dimulai pada 2016, Fanny juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kus dan Kam untuk terlebih dahulu menerima kehadiran kru film. Saat keduanya sudah nyaman, Fanny baru memulai proses perekaman. Itu pun dijalankan secara alamiah.

Mengutip John Marshall, sineas dokumenter yang terkenal dengan gaya etnografinya, seluruh aspek dalam film observasional direkam dengan cara “membiarkan orang-orang yang difilmkan untuk mengekspresikan dan menjelaskan diri mereka melalui kata-kata dan tindakan mereka sendiri”.

Prosesnya panjang, tentu saja. Produksi film dokumenter observasional bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Namun, hasilnya juga akan terlihat lebih otentik ketimbang dokumenter jenis lain.

You and I menjelma menjadi film yang minimalis. Keseharian Kus dan Kam tersaji tanpa pengisi suara, akting yang dibuat-buat, atau adegan yang dimanipulasi. Fanny bahkan tidak menambahkan musik latar. Ia betul-betul mengandalkan suasana alami di dalam rumah dan tempat-tempat yang dikunjungi tokoh-tokohnya.

Konsep yang demikian menghasilkan efek kedekatan antara penonton dan dua tokoh utama. Level keintimannya meningkat. Empatinya juga lebih gampang terbangun.

Contohnya saat Kus dan Kam menonton televisi, kita seakan sedang duduk di samping sofa. Pada adegan Kam menyatakan unek-uneknya, kita serasa menjadi lawan bicara. Begitu pun saat Kus terbaring di rumah sakit. Kita dan Kam seakan-akan merasakan kekhawatiran yang sama.

Faktor kedua mengapa You and I menghasilkan simpati yang besar: latar belakang tokoh yang ternyata pernah menjadi tahanan politik (tapol) pasca-peristiwa G30S.

Kus dan Kam muda aktif di dua paduan suara yang berbeda, namun sama-sama terafiliasi dengan organisasi kepemudaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 1965 terjadi pembunuhan serta persekusi massal terhadap orang-orang yang terkait atau dituduh terkait dengan PKI.

Kam ditangkap pada usia 17, sementara Kus pada usia 21. Mereka menjalin hubungan yang erat karena ditahan di penjara yang sama. Bagi Kam, Kus adalah “mbak”-nya. Bagi Kus, Kam adalah adik kesayangannya.

Kus dibebaskan setelah dua tahun mendekam di penjara. Kam baru menyusul lima tahun kemudian. Sayangnya, Kam justru dibuang oleh keluarganya. Ia tidak lagi dianggap sebagai anak, karena peristiwa G30S memunculkan stigma negatif bagi para mantan tapol.

Untungnya, Kam dipungut oleh nenek Kus. Sejak saat itulah mereka berdua tinggal di Solo, membantu neneknya berjualan makanan, dan tidak lupa untuk saling menguatkan.

You and I turut menyorot adegan yang berkaitan dengan latar belakang politik. Misalnya, saat Kus dan Kam menghadiri kumpul-kumpul sesama korban tragedi 65. Atau, adegan favorit saya, saat keduanya menonton dokumenter tentang G30S di televisi. Kam berujar kepada Kus, mengulang amanat Bung Karno:

“JASMERAH, jangan melupakan sejarah.”

Adegan-adegan itu porsinya sedikit. Kembali mengacu pada wawancara Fanny dan VOA Indonesia, You and I tidak difokuskan pada muatan politiknya, melainkan potret tentang keseharian mantan tapol, khususnya bagaimana mereka bertahan hidup.

Mengutip komentar seorang teman, “kenormalan hidup para penyintas 65 sudah tercerabut”. Artinya, setelah bebas pun mereka harus berhadapan dengan stigma negatif, yang dalam beberapa kasus, menempel seumur hidup.

Propaganda rezim Orde Baru sukses mengawetkan stigma melalui pelabelan “PKI” dan sejenisnya. Para penyintas juga terbiasa menerima diskriminasi, baik di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja. Stigma dan diskriminasi itu bahkan terwariskan kepada pada anak-anak keturunan tapol.

Kondisi-kondisi tersebut membuat saya yakin: You and I mengandung kisah paling romantis dalam format film dokumenter. Lebih romantis ketimbang, misalnya, janji suci seorang pria kepada calon istrinya. Apalagi “Saranghaeyo”-nya pasangan remaja.

Kus dan Kam melampaui itu semua. Cinta mereka dihasilkan dari perjuangan panjang melawan berbagai situasi yang merugikan mantan tapol. Rasa sayang keduanya telah teruji oleh waktu karena sudah tinggal bersama selama hampir setengah abad.

Mereka bisa saling menjaga meski bukan saudara kandung. Keduanya sanggup menjadi mesra tanpa harus diikat status formal yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, atau lembaga keagamaan.

Beruntung, meski negara terkesan abai, Kus dan Kam dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ada tetangga yang sering mengantarkan makanan. Ada tukang becak yang menolak dibayar saat mengantar Kam ke rumah sakit. Ada pula yang bergotong-royong memperbaiki atap rumah Kus.

Sampai sekarang saya masih teringat adegan setelah Kus kembali dari rumah sakit. Kus tiduran di atas kasur. Kam duduk di sampingnya, mencoba menyuapi Kus, sembari mengusap air matanya yang tiba-tiba mengalir begitu saja.

Adegan berikutnya menampilkan bendera kecil yang terpasang di tiang listrik. Kita semua tahu apa maknanya.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id