tirto.id - Minggu (17/9) lalu, acara bertajuk “AsikAsikAksi” digelar di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pertunjukkan seni ini melibatkan pegiat seni dan membuka kesempatan bagi siapa pun untuk hadir menikmati suguhan musik, pembacaan puisi, serta stand-up comedy.

Usai acara, kerusuhan terjadi di tempat tersebut. Sejumlah massa memprotes kegiatan yang dilangsungkan LBH hari itu lantaran dianggap mempromosikan PKI.

Sehari sebelumnya, aparat membubarkan seminar sejarah “Pengungkapan Kebenaran 1965/1966” di tempat yang sama dengan alasan acara diselenggarakan tanpa izin. Padahal menurut Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, pihak LBH dan kepolisian setempat telah membuat kesepakatan terkait penyelenggaraan acara tersebut.

“Kami dituduh memfasilitasi PKI, itu hoax," kata Alghiffarri. Sentimen terhadap kelompok PKI memang masih tinggi sekalipun pemerintahan Orde Baru yang merepresi kelompok ini telah tumbang. Kecemasan berlebihan akan bangkitnya PKI di Indonesia mendorong kelompok masyarakat intoleran untuk menggagalkan tiap upaya berkumpul dan berdiskusi soal sejarah kontroversial peristiwa 65 ini.

“AsikAsikAksi” sendiri tidak digelar dengan mengusung tema tragedi 65 atau PKI sebagaimana dituduhkan sejumlah massa. Hal ini diungkapkan oleh Ellena, koordinator acara tersebut.

“Sebenarnya, kami mau membicarakan isu demokrasi secara general di Indonesia. Target yang kami sasar pun lebih luas, bukan spesifik yang tertarik dengan isu 65. Intinya, kami ingin merayakan kebebasan berekspresi lewat pertunjukan seni di LBH Jakarta,” jabar Ellena.

Baca juga:Menit-Menit Peristiwa Penyerbuan & Evakuasi di LBH Jakarta

Ia juga menambahkan, alasan “AsikAsikAksi” diselenggarakan di LBH Jakarta ialah karena LBH merupakan garda terakhir atau rumah bagi siapa pun yang ingin mencari advokasi. Maka, ia menyayangkan ketika aparat sampai menggeledah LBH Jakarta, ditambah lagi massa memberondong LBH Jakarta dengan anggapan-anggapan miring.

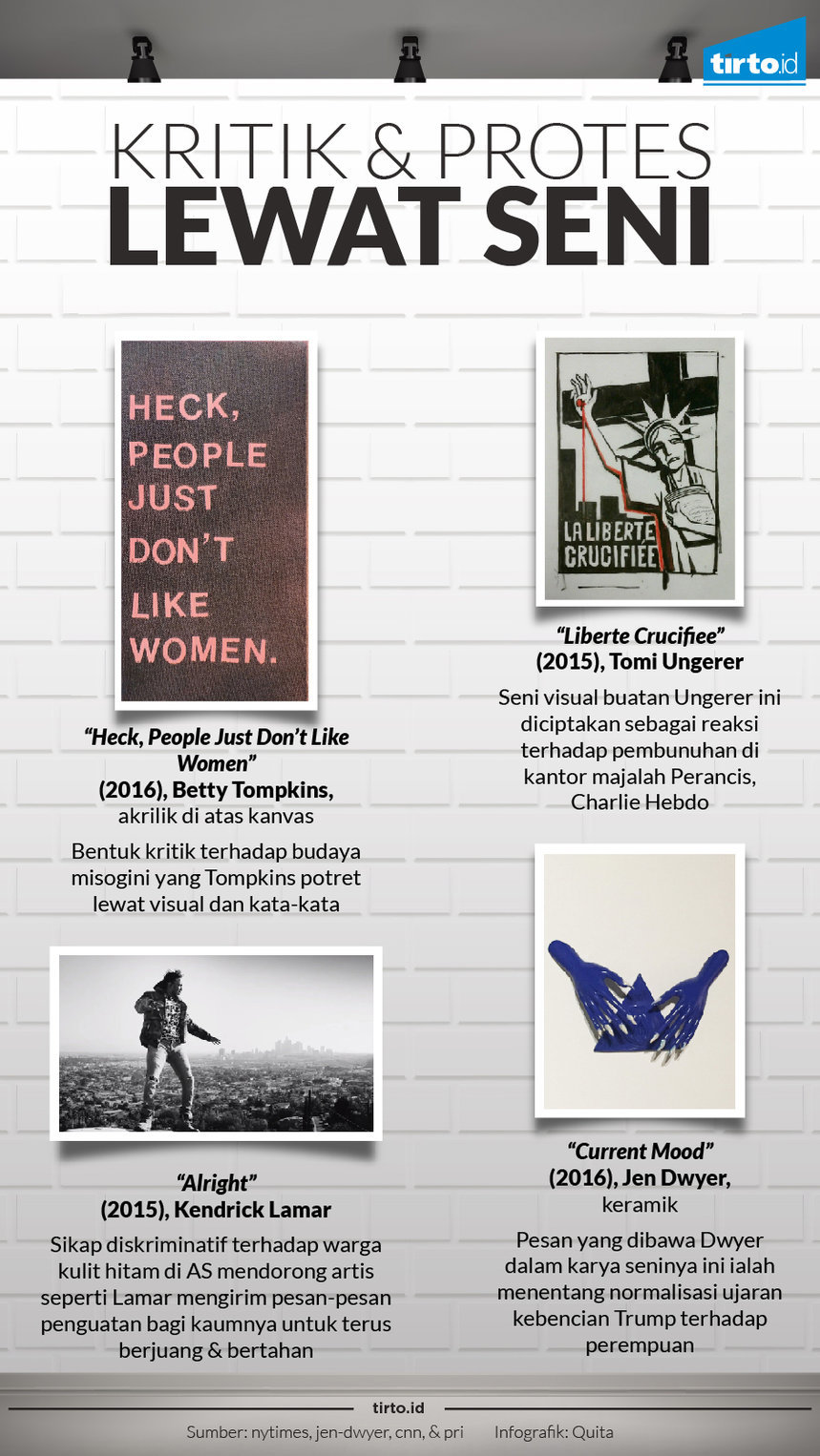

Kritik dalam Karya Visual

Meski mengusung tema darurat demokrasi dalam cakupan luas, tidak dimungkiri bahwa “AsikAsikAksi” digelar sebagai respons atas penggeledahan yang terjadi pada hari Sabtu. Pertunjukan seni ini menambah panjang catatan aktivitas para seniman dalam menyuarakan kritik-kritik mereka. Di berbagai belahan dunia, isu diskriminasi gender, ras, tragedi kemanusiaan, atau terorisme, menjadi inspirasi berkarya pemusik, pelukis, fotografer, hingga sastrawan.

Isu yang cukup kerap disuarakan para seniman dalam karya-karyanya ialah stereotipe dan ketidakadilan terhadap perempuan. Betty Tompkins, pelukis asal Amerika, adalah salah satu yang resah dengan isu ini dan menuangkan gagasannya dalam seni visual.

Dilansir The New York Times, pada 2002 lalu, Tompkins mengirim pesan kepada orang-orang melalui mailing list dan menanyakan kata apa yang ada di kepala mereka saat mendeskripsikan perempuan. Sebanyak 3.500 tanggapan dalam 10 bahasa didapatkannya, baik dari perempuan maupun laki-laki.

Tiga kata yang paling sering disebutkan responden Tompkins ialah ‘ibu’, ‘perempuan murahan’, dan ‘jalang’. Selang sebelas tahun kemudian, Tompkins mengirimkan pesan serupa kepada responden-responden tadi, hanya saja kali ini mereka boleh mencantumkan identitas anonim. Sebuah perubahan terjadi. Tidak cuma kata atau frase saja yang diterima Tompkins, tetapi juga serangkaian kisah-kisah pengalaman para responden terkait isu perempuan.

“Perbedaannya sekarang ialah kita menjadi lebih sensitif terhadap kata yang kita ucapkan untuk mendeskripsikan perempuan, serta bagaimana kata-kata tersebut diucapkan dalam keseharian. Sebelum 2016, kita tidak pernah melihat situasi misoginis sejelas sekarang. Anda tidak bisa menghindari dampak politis dari sikap misoginis,” jabar Tompkins dalam The New York Times.

Hasil pengamatan dan eksperimen kecil-kecilan Tompkins membuahkan proyek bertajuk “Women Words, Phrases and Stories” yang memuat 1.000 gambar berkonten kata-kata terkait perempuan. “Heck, People Just Don’t Like Women” adalah bagian dari rangkaian proyek tersebut yang dibuat Tompkins tahun 2016 lampau.

Popularitas media sosial pun dimanfaatkan beberapa seniman untuk menyebarkan gagasan kritisnya. Hilde Atalanta, penggagas akun Instagram @the.vulva.gallery, menyisipkan kampanye body acceptance—spesifik pada rupa vulva—dalam ilustrasi-ilustrasinya. Seniman yang tinggal di Amsterdam ini mendapat ide melakukan kampanye tersebut dari maraknya labiaplasty yang dilakukan sebagian perempuan demi mempercantik vulvanya.

Baca juga: Labiaplasty, Operasi Mulut Vagina dan Kontroversinya

Gagasan vulva ideal yang diserap perempuan-perempuan ini bisa datang dari keinginan untuk menyenangkan laki-laki. Sudah jadi cerita lawas bahwa banyak perempuan yang bersolek, merampingkan tubuh, bahkan melakukan perawatan dan operasi membentuk bagian tubuh supaya serupa para model demi mendapat perhatian dari laki-laki.

Sayangnya, sedikit saja yang sadar bahwa mereka tengah membiarkan dirinya menjadi obyek tatapan laki-laki. Alih-alih menerima anggota tubuh sebagaimana adanya, sebagian perempuan ini terus mengejar wajah, tubuh, bahkan vulva yang cantik seberapa besar pun usaha yang dikeluarkan atau sakit yang mesti mereka alami.

Sederet perempuan lainnya juga memiliki keresahan senada dan mereka wujudkan dalam karya seni. Yoko Ono, Regina José Galindo, dan Flavia Carvalho adalah contoh-contoh seniman lain yang aktif mengadvokasi perempuan lewat kreasi-kreasinya.

Baca juga:Seni Melawan Kekerasan

Karya seni juga bisa dimanfaatkan para seniman untuk menceritakan sejarah dari kacamata berseberangan dengan narasi dominan. Salah satu contohnya ialah karya-karya para seniman yang menentang perang Vietnam sebagaimana diteliti oleh Jane G. Gonzales (2013) dari San Diego State University.

Menurut salah satu narasi di AS, keterlibatan AS dalam perang Vietnam adalah untuk menyelamatkan negara itu dari pengaruh komunis. Jika Vietnam Selatan ‘terkontaminasi’ komunisme, dikhawatirkan nantinya negara Asia Tenggara lainnya akan turut mengamini komunisme, lalu Australia dan Selandia Baru, hingga akhirnya menyerempet AS.

Kelompok-kelompok masyarakat yang tidak bersepakat dengan narasi ini pun membuat gerakan guna menciptakan narasi tandingan, dan memengaruhi masyarakat untuk menolak perang Vietnam. Salah satu upayanya dilakukan sejumlah seniman. Poster-poster berkonten kritik terhadap aksi AS di Vietnam mereka sebarkan di mana-mana.

Gonzales menulis, dalam aksi protes di Museum of Modern Art, para seniman berdiri di depan lukisan Guernica karya Picasso yang membawa pesan antiperang. Dalam aksi protes itu pula, mereka membawa poster bertuliskan “Q: And Babies? A: And Babies.”.

Foto dan tulisan yang tercantum di sana bukan sembarang dipilih. Fotonya sendiri diambil oleh Ronald L. Haeberle pada 1968 saat terjadi pembantaian My Lai. Kelompok seniman yang tergabung dalam Art Workers Coalition lantas menambahkan verbal dalam poster itu berdasarkan wawancara Mike Wallace dari CBS dengan prajurit AS, Paul Meadlo.

“Jadi kamu menembak sekitar 67 kali?”

“Ya”

“Berapa banyak yang kamu bunuh saat itu?”

“Saya membombardir mereka dan Anda tidak bisa mengetahui berapa banyak yang Anda bunuh karena tembakan-tembakan terjadi begitu cepat. Mungkin saya membunuh sepuluh atau lima belas orang.”

“Laki-laki, perempuan, dan anak-anak?”

“Laki-laki, perempuan, dan anak-anak”

“Dan bayi?”

“Dan bayi.”

Demikian petikan wawancara Wallace dengan Meadlo. Kekejian tentara AS inilah yang mau diketengahkan para seniman aktivis saat membuat kritik sosial terkait Perang Vietnam.

Baca juga: Seni Menyembuhkan Luka Sejarah

Selain perang, diskriminasi ras juga diutarakan dalam karya seni seniman-seniman. Salah satu kritik sosial terhadap diskriminasi warga kulit hitam belum lama ini dirilis penyanyi AS, Kendrick Lamar lewat lagu “Alright.” Sementara dari Perancis, muncul kritik terhadap penyerangan di kantor Charlie Hebdo yang dituangkan lewat gambar bertajuk “Liberte Crucifiee.” Tomi Ungerer adalah orang di balik karya yang ditelurkan tahun 2015 ini.

Tidak selamanya estetika seni dinilai dari segi teknis semata. Dalam Sejarah Estetika (2016), Martin Suryajaya mencatat pemikiran Herbert Marcuse , pemikir Frankfurt School, yang melihat estetika karya seni terletak pada daya emansipatoris yang terkandung di dalamnya.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id