tirto.id - Keputusan Inggris untuk menyatu dengan tetangga-tetangganya di seberang Selat Channel selalu mendapat penentangan, baik dari sesama negara Eropa maupun dari warganya sendiri. Inggris selalu menolak untuk menyatukan diri secara menyeluruh dengan Uni Eropa (UE). Negara mantan hegemon ini merasa bahwa kedaulatan mereka harus terjaga seutuhnya, khususnya hak untuk mengatur dirinya sendiri.

Inggris juga terkenal sebagai anggota UE yang “badung”. Sejak 2009, negara ini dicap sebagai “negative voter” dengan persentase penolakan kebijakan atau abstain sebesar 12,3 persen, tertinggi di antara anggota UE yang lain. Bibit-bibit ketidaksepakatan antara Inggris dan UE telah muncul sejak awal wacana penyatuan dimunculkan.

Sebelum Uni Eropa resmi terbentuk pada 1992, Inggris sempat dua kali meminta bergabung ke European Economic Community/EEC (organisasi pelopor Uni Eropa) pada 1963 dan 1967. Namun, permintaan Inggris ditolak oleh Presiden Perancis saat itu, Jenderal Charles de Gaulle. Alasannya, banyak aspek perekonomian Inggris yang tidak cocok dengan visi EEC.

Inggris harus menunggu de Gaulle lengser, sebelum akhirnya berhasil masuk ke dalam ECC pada 1 Januari 1973. Setelah itu, penentangan justru hadir dari dalam negeri. Partai Buruh sebagai partai yang konsisten menolak EEC, mengajukan referendum pada 1975. Sayangnya, sebagian besar rakyat Inggris masih terbuai dengan peluang-peluang ekonomi yang ditawarkan oleh EEC sehingga memilih opsi bertahan.

Wacana untuk keluar dari UE kembali menguat pada masa kepemimpinan Perdana Menteri James Cameron yang memerintah sejak 2010. Cameron, politisi Partai Konservatif yang secara tradisional merupakan pendukung unifikasi dengan UE, mendapatkan tekanan dari oposisi, publik, bahkan anggota kabinetnya sendiri untuk kembali menggelar referendum. Ia sempat berhasil menegosiasikan beberapa perubahan aturan UE untuk memuaskan publik Inggris pada Februari 2016. Namun, angin politik tetap berhembus kencang ke arah referendum.

Berpisah karena Faktor Ekonomi?

Isu ekonomi adalah faktor yang membuat Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa sempat dianggap memberikan angin segar bagi lalu-lintas produk barang, tenaga kerja, dan jasa yang ditawarkan oleh Inggris. Pada kenyataannya, Inggris memang mendapatkan banyak keuntungan ekonomi dari keanggotaannya di UE. Menurut Economists.com, pada tahun 2014, sekitar 51,4 persen dari total produk ekspor Inggris mampu diserap oleh negara-negara Uni Eropa. Sebaliknya, Inggris menyerap 6,6 persen dari total produk ekspor negara-negara Uni Eropa.

Di sisi lain, faktor ekonomi pula yang membuat mereka terancam berpisah. Sejak awal, Inggris menolak untuk menggunakan mata uang tunggal euro yang diterapkan UE, mengingat Inggris memiliki poundsterling yang nilainya lebih kuat dibandingkan euro. Bergabungnya Inggris ke UE berarti mereka harus menekan mata uangnya untuk menyesuaikan dengan standar ekonomi negara-negara UE yang sebenarnya memiliki ketimpangan ekonomi cukup besar.

Inggris juga menganggap UE menerapkan kebijakan regulasi yang teramat ketat dalam bidang ekonomi (red tape) sehingga mengurangi ruang gerak Inggris. Banyak pihak di Inggris, mulai dari ahli ekonomi hingga politisi pro “Brexit” beranggapan, rumitnya regulasi di UE telah menghalangi kerja sama Inggris dengan negara-negara di luar UE seperti anggota-anggota Persemakmuran dan emerging economy seperti Cina dan India.

Kondisi perekonomian Uni Eropa yang melambat, disertai dengan kewajiban UE untuk memberikan bailout kepada negara-negara yang terlilit utang seperti Yunani turut menambah motivasi Inggris untuk pergi. Inggris merasa UE telah merongrong laju ekonomi mereka yang juga tengah tersendat. Terlalu banyak negara-negara “penumpang gelap” dengan kebijakan ekonomi buruk dan rezim korup yang menuai keuntungan dari sistem bail out UE. Sementara itu, UE harus tetap memberikan bantuan kepada anggotanya yang terkena krisis supaya tidak merambat ke anggota-anggota lainnya bagai kartu domino yang saling menimpa satu sama lain.

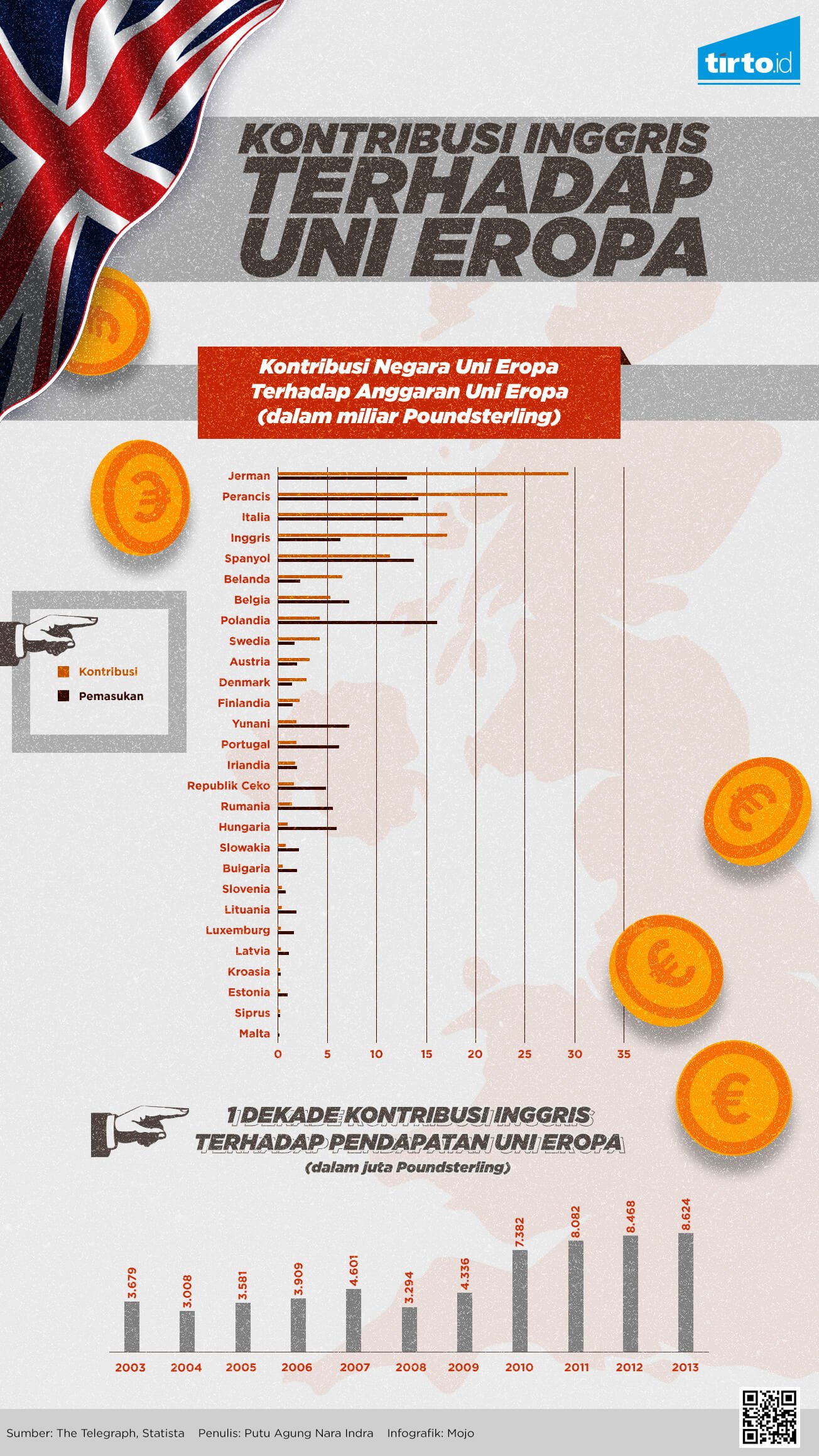

Pada 2013, Inggris tercatat sebagai penyumbang terbesar keempat bagi anggaran UE setelah Jerman, Perancis dan Italia. The Telegraph memprediksikan, dalam lima tahun ke depan, kontribusi Inggris kepada anggaran UE akan mencapai 3,1 miliar poundsterling lebih tinggi dibandingkan sebelum pemilu. Untuk tahun ini saja, Inggris diharapkan untuk meningkatkan sumbangannya kepada UE sebesar 1,3 miliar poundsterling. Di sisi lain, para pendukung Brexit menyatakan bahwa dalam kondisi perekonomian Inggris yang melemah oleh krisis global, negara ini harus menyetor 350 juta poundsterling setiap minggunya kepada UE. Jumlah tersebut setara dengan 50 persen dari anggaran untuk sekolah di Inggris.

Imigrasi sebagai 'Anak Kandung' dari Inggris dan Uni Eropa

Salah satu dampak turunan dari kebijakan ekonomi UE yang menjadi perhatian Inggris adalah arus imigrasi. Peningkatan perekonomian suatu negara secara otomatis meningkatkan arus manusia yang masuk ke negara tersebut. Dalam konteks ini, UE dikenal memiliki kebijakan perpindahan manusia yang cukup bebas.

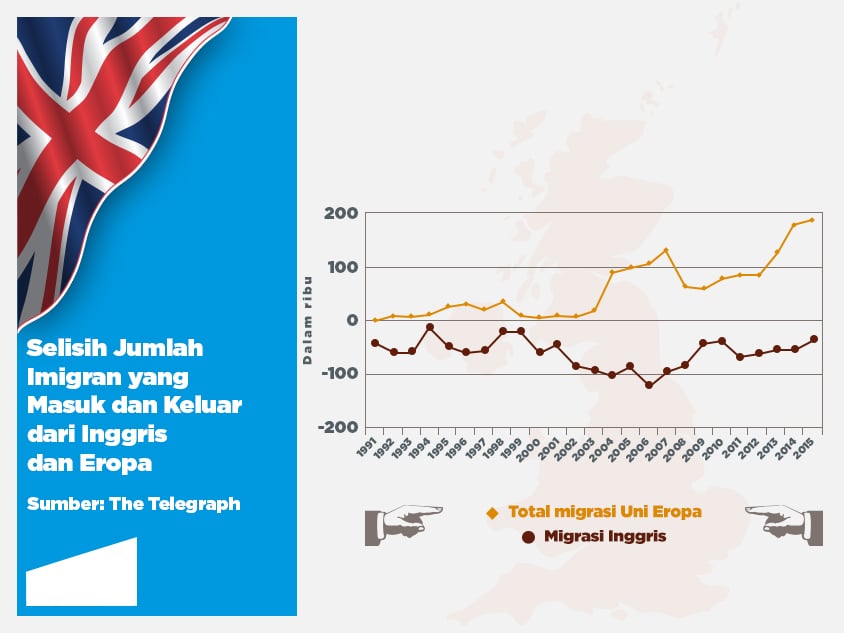

Inggris sebagai salah satu negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di UE menjadi salah satu destinasi favorit dari para imigran. Kantor Statistik Nasional Inggris mencatat, pada 2015, angka net migration (selisih antara jumlah imigran yang masuk dan keluar dari suatu negara) negara ini mencapai 333.000 orang. Angka ini jauh melebihi angka net migration Uni Eropa secara keseluruhan.

Imigrasi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, migran yang datang berperan merupakan mesin yang membantu menggenjot aktivitas-aktivitas ekonomi. Sebaliknya, jumlah migran yang terlalu banyak juga membawa konsekuensi sosial-politik yang cukup pelik. Penduduk Inggris mulai merasa takut dengan banyaknya imigran, khususnya pascapengeboman stasiun kereta api bawah tanah London pada 2005 dan maraknya teror-teror ISIS di seluruh penjuru Eropa yang pelakunya adalah imigran. Kehadiran imigran dalam jumlah besar juga membebani ekonomi Inggris secara keseluruhan, mengingat mereka turut dijamin dalam mekanisme jaring pengaman sosial dan sistem pensiun di Inggris.

PM Cameron sudah berkali-kali didesak untuk mengendalikan arus imigran yang masuk ke Inggris. Ia sendiri sempat menyatakan akan menekan angka migran hingga ke angka 100.000 orang. Pernyataan ini langsung dipertanyakan oleh banyak pihak, termasuk dua orang terdekatnya di Partai Konservatif, Michael Gove dan Boris Johnson. Mereka berpendapat, rencana ini tidak akan bisa terwujud tanpa kontrol penuh terhadap perbatasan negara. Secara tidak langsung, keduanya menyarankan Inggris untuk keluar dari UE sehingga tidak terikat lagi dengan aturan-aturan imigrasi di UE.

Bisik-bisik Tetangga dalam Isu Geopolitik

Uni Eropa diapit oleh kawasan-kawasan yang selalu riuh secara politis. Di sebelah tenggara, mereka dihantui oleh peperangan di Timur Tengah yang membawa ribuan pengungsi ke wilayah UE. Di seberang Atlantik, Amerika Serikat selaku sekutu hegemon mereka kerap menyeret UE ke dalam berbagai petualangan militer untuk menghadapi terorisme seperti di Irak dan Suriah. Di sisi Timur, agresivitas Rusia makin mengancam pascapenaklukan mereka atas Ukraina Timur.

Perpisahan Inggris dan UE akan sangat disesalkan oleh sekutu-sekutu mereka di UE seperti Jerman dan Perancis. Meskipun ketiganya sering terlibat konflik akibat saling berebut pengaruh di dalam UE, namun Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat tetap membutuhkan Inggris untuk menghadang Rusia di benua Eropa. Bertahannya Inggris di UE, negara dengan kapasitas militer terbesar di UE, akan membuat Rusia berpikir dua kali untuk melakukan provokasi seperti yang dilakukannya di Ukraina Timur. Di sisi lain, negara-negara kecil di UE juga membutuhkan Inggris untuk mengimbangi dominasi Perancis dan Jerman.

Amerika Serikat tentu saja masih memerlukan peran Inggris dalam peperangan yang dikobarkannya melawan ISIS di Suriah. Inggris cenderung patuh kepada langkah-langkah militer yang diusulkan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme, berbeda dengan Perancis dan Jerman yang lebih berhati-hati. Inggris selama ini juga berfungsi sebagai jembatan dari kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di UE.

Administrasi Gono-gini yang Rumit

Jadi, bagaimana seandainya perceraian benar-benar terjadi?

Pertama, Inggris dan UE harus menegosiasikan serangkaian mekanisme pemisahan diri selama dua tahun. Hal ini mencakup negosiasi-negosiasi, tuntutan, dan birokrasi yang sangat panjang dan melelahkan. Proses ini akan memberikan beban politis yang sangat besar khususnya bagi rezim yang tengah berkuasa, yaitu Partai Konservatif. Bukan tidak mungkin, Brexit juga dapat "mengeluarkan" David Cameron dari kursi perdana menterinya.

Kedua, Inggris harus menegosiasikan ulang banyak peraturan untuk memastikan negara ini masih bisa mengakses pasar UE. Akses kepada pasar UE sangat penting untuk memastikan komoditi-komoditi Inggris bisa terserap dengan baik. Di sisi lain, negara-negara UE hampir pasti akan bersikap antipati terhadap upaya Inggris untuk tetap mengakses pasar UE tanpa menjadi bagian UE. Inggris akan dicap sebagai 'penumpang gelap' yang hanya mau untung saja tanpa menanggung biaya yang sama dengan negara-negara yang masih bertahan dalam UE.

Ketiga, Inggris harus menyiapkan diri untuk terisolasi secara politik di Eropa. Rivalitas antara mereka dan Perancis-Jerman akan menguat. Inggris akan kehilangan posisi tawar yang sangat strategis dalam percaturan geopolitik di Eropa. Fenomena ini akan berdampak sangat besar, khususnya dalam isu-isu penting seperti imigran dan terorisme.

Keempat, keberhasilan Brexit dapat memicu Skotlandia untuk mengajukan referendum kembali. Di sisi lain, Brexit juga turut mempengaruhi wilayah perbatasan antara Irlandia Utara (yang masuk wilayah Inggris) dan Republik Irlandia. Kebebasan interaksi antara warga negara keduanya akan terbatasi.

Apapun hasilnya, rakyat Inggris masih memiliki waktu hingga 23 Juni untuk memikirkan komitmen mereka dalam Uni Eropa.

Penulis: Putu Agung Nara Indra

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti