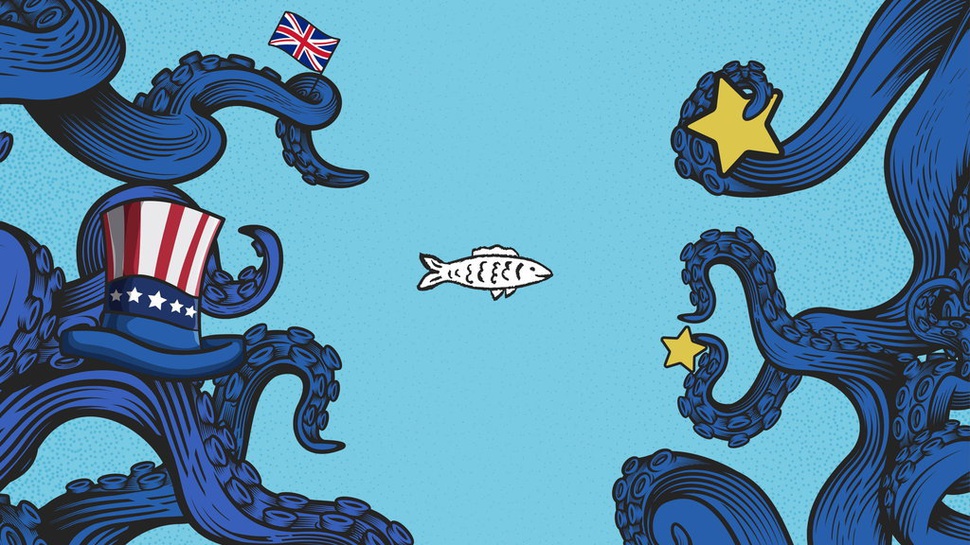

tirto.id - Kombinasi perang dagang, pandemi dan ketegangan geopolitik berpeluang menciptakan sekat perekonomian baru yang berarti ancaman serius bagi takhta dominasi kelompok Barat di muka bumi. Belakangan ini, sejumlah negara makin gigih melepaskan diri dari cengkeramannya. Termasuk Indonesia.

Bicara dominasi Barat tak lengkap tanpa menyingggung tiga instrumen penting mereka, yakni Organisasi Perdagangan Dunia (Word Trade Organization/WTO), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Ketiganya dibentuk jelang kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II.

Menurut Thomas Costigan dalam The US Dollar as The Global Reserve Currency: Implications for US Hegemony (2017), rangkaian tiga produk Bretton Woods Agreement 1944 inilah yang kelak berjasa membangun kedigdayaan Amerika Serikat (AS) – representasi kondang hegemoni Barat bersama Uni Eropa (UE) dan Inggris – selama tujuh dekade.

Pemerintah RI tentu tak lupa bagaimana rasanya berseteru dengan kelompok Barat di arena perdagangan internasional. Kurun satu dekade terakhir saja, Indonesia sudah lima kali berhadapan dagu dengan AS dan UE di meja sengketa WTO. Mulai dari masalah ekspor-impor rokok, kertas hingga komoditas hortikultura.

Sejauh ini, negara kita menang dua kali. Selebihnya diperoleh Barat. Kekalahan teranyar datang dari gugatan UE terkait larangan ekspor bijih nikel. Pada akhir 2022, Pemerintah RI mengajukan banding ke WTO. Kedua pihak kini masih menunggu pembentukan appellate body atau majelis yang akan menanganinya.

Bukan hanya WTO, cengkeraman Barat juga melilit dunia melalui IMF. Campur tangan lembaga ini pernah menonjol di Indonesia jelang keruntuhan rezim Orde Baru. Sejak Oktober 1997 hingga April 1998, Pemerintah RI berulang kali mengundang IMF untuk menyepakati tiga nota kesepakatan (Letter of Intent/LoI) guna mengakhiri krisis finansial.

Namun faktanya, ketiga LoI itu tidak mampu mengubah keadaan jadi lebih baik. Nilai tukar rupiah malah merosot tajam Rp13.513/USD pada akhir Januari 1998 meski sempat merangkak terseok-seok ke Rp8.000/USD pada awal Mei 1999. Tekanan inflasi menggila di level 77,63% pada 1998 dan kerusuhan terjadi di mana-mana.

Alhasil, tak salah jika Yandi Hermawandi dalam kajian berjudul Ekonomi Politik Neoliberalisme International Monetary Fund (IMF): Studi Kasus Indonesia 1997-1998 (2019) menganggap campur tangan IMF justru mempercepat kelengseran Soeharto. Kedatangan IFM ternyata menyeret keuangan negara ke jurang yang lebih dalam.

Seperti IMF, keterlibatan World Bank pada masa-masa itu juga signifikan. Terutama dalam hal pinjaman dana demi menangani krisis finansial. Kekuatan modal serta ikatan yang dikemas dengan wujud kerja sama semacam inilah yang menjadi perangkat soft power kelompok Barat untuk mencengkeram tatanan politik dan ekonomi global.

Siasat Terbebas dari Belenggu

Larangan ekspor bijih nikel menjadi ujian terbaru Indonesia melawan superioritas Barat. Pertaruhannya besar, mengingat kebijakan ini penting dalam skenario hilirisasi industri mineral. Banding ke Dispute Settlement Body WTO membuktikan tekad Pemerintah RI tidak main-main untuk merajai industri baterai electric vehicle atau kendaraan listrik.

Terlepas dari pro dan kontra yang menyertai, larangan ekspor bahan mentah konon telah berhasil menambah pundi-pundi pendapatan dalam negeri. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, hilirisasi industri nikel terbukti berkontribusi 2,17% untuk total ekspor non migas sepanjang 2022 lalu.

Mengacu data Kementerian Perindustrian RI, hilirisasi sektor tambang dan mineral mendongkrak nilai ekspor dari industri tersebut menjadi USD36,4 miliar hingga Oktober 2022. Angka itu meningkat 40% dari 2021. Melihat betapa ampuh cara ini, wajar bila Pemerintah RI menolak tunduk meski dituding UE melanggar Pasal XI:1 GATT 1994.

Seolah tahu bakal dinyatakan kalah oleh panel Dispute Settlement Body WTO, Indonesia gerak cepat untuk bergerilya mencari alternatif. Pemerintah RI menyebarkan proposal pembentukan kartel perdagangan nikel kepada negara-negara produsen lainnya seperti Filipina dan Kanada. Sejauh ini, belum ada yang menerima tawaran itu.

Selain memelopori kartel nikel layaknya Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) di bidang perminyakan, Indonesia juga pernah bergabung dalam ikhtiar bersama mengikis dominasi Barat, khususnya AS, di kawasan Asia Pasifik. Antara lain ikut berkecimpung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

RCEP merupakan kemitraan ekonomi regional yang dijalin Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Tiongkok. Negosiasi ini sudah ada sejak 2012. Kebangkitannya merupakan respon ASEAN terhadap dominasi AS sejak bergabung di Trans Pacific Partnership (TPP) pada 2008 silam.

Perjanjian dagang TPP mencakup beberapa negara di Asia, tetapi tidak melibatkan yang lainnya seperti Indonesia begitu pula Tiongkok. Padahal, negara ini tergolong komponen penting dalam rantai perdagangan global. Atas dasar itu, TPP dicap berpotensi memecah belah Asia dan seolah mengesampingkan keberadaan ASEAN.

Pada 2020, perjanjian RCEP akhirnya tidak melibatkan Washington. Dalam analisa berjudul RCEP will end US hegemony in West Pacific, Profesor Wang Jiangyu dari City University Hong Kong menyimpulkan sikap itu sebagai simbol netralitas negara-negara Asia dalam arena perang dagang dua kekuatan ekonomi terbesar saat ini, AS-Tiongkok.

Kebangkitan RCEP sempat digadang-gadang bakal menjadi perjanjian dagang bebas terbesar sepanjang sejarah. Bersama Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP), RCEP bahkan diyakini mampu mengimbangi kerugian global akibat perang dagang AS-Tiongkok sejak 2018.

Dalam kajian berjudul East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia’s New Trade Blocs (2020), Peter A. Petri memperkirakan RCEP mampu menambah USD209 miliar atau setara Rp3.142 triliun (kurs Rp15.062/USD) per tahun ke pendapatan global. Sumbangsihnya bisa tembus USD500 miliar pada 2030 mendatang.

Berdasarkan perhitungan Statista, kemitraan RCEP akan memberi kontribusi finansial hampir USD42 miliar atau setara Rp632 triliun untuk anggotanya di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2022. Jepang diperkirakan menerima manfaat terbesar, yakni lebih dari USD20 miliar atau setara Rp301 triliun.

Diikuti oleh 15 negara menobatkan RCEP sebagai blok perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 30,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. Akan tetapi, pengaruh kemitraan ini tampaknya tidak begitu signifikan bagi Indonesia. Dari tiga indikator, poin yang dikantongi RI masih terpaut jauh dibanding anggota lainnya.

Secara keseluruhan, RCEP justru meninggalkan defisit USD300 juta untuk Indonesia. Di tengah perjalannya, popularitas RCEP juga kalah tenar dari blok perdagangan multilateral lain, yaitu BRICS, akronim Brazil, Russia, China and South Africa. Blok ini kembali naik daun di tengah perang dagang AS-Tiongkok serta geopolitik Rusia-Ukraina.

Masih berdasarkan data Statista, gabungan anggota BRICS menghasilkan perputaran USD26,03 triliun pada 2022, lebih tinggi dibanding PDB AS tahun lalu. Dengan USD16,86 triliun pada 2021, Tiongkok menjadi pemilik PDB terbesar di kelompok tersebut. Sedangkan empat negara lainnya tercatat di bawah tiga triliun.

Melihat prospeknya yang tinggi, tersiar kabar BRICS bakal memperluas komposisi keanggotaan Global South, representasi developing countries saingan Group of Seven (G7), forum yang dikuasai kelompok Barat. Dilansir dari Japan Times, Indonesia masuk dalam daftar negara yang tertarik selain Mesir, Nigeria, Meksiko, Iran, Turki dan lainnya.

Tak hanya mencari alternatif blok perdagangan, Indonesia juga berupaya mengenyahkan greenback alias dolar AS untuk mengikis ketergantungan dari kelompok Barat. Negara kita mempelopori gerakan dedolarisasi ASEAN, asosiasi yang menurut catatan World Economics kini mencakup 7,1% dari total PDB global pada 2022.

Demi mewujudkannya, Indonesia menawarkan Local Currency Transaction (LCT), turunan dari sistem Local Currency Settlement (LCS). Dengan skema ini, setiap negara bisa bertransaksi menggunakan mata uang lokal tanpa perlu lagi memakai dolar AS. Sejauh ini, sudah lima negara bergabung, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan.

Ibu Pertiwi telah mengupayakan berbagai taktik untuk meminimalisir belenggu dan ketergantungan pada Barat. Strategi yang dibilih bahkan acap kali berujung pada seteru yang berdampak negatif pada ekonomi nasional.

Meskipun demikian, langkah ini dianggap tetap perlu diteruskan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih mandiri dan memiliki bargainingpower yang lebih besar.

Editor: Dwi Ayuningtyas