tirto.id - Acep Gates yakin kalau tak lama lagi AIDS akan masuk daftar penyakit yang bisa disembuhkan. Ia selalu mengikuti perkembangan penelitian obat AIDS dan vaksin HIV sejak 2018 lalu. Meski begitu, Acep sempat frustrasi pada masa-masa awal tahu statusnya, September 2018.

“Yang bikin aku down sebenarnya ya karena kekurangpahamanku tentang apa itu HIV dan AIDS. Dari dulu kan tahunya ini penyakit mematikan,” kata Acep, yang kini terkenal sebagai youtuber tentang edukasi HIV-AIDS dan masalah minoritas gender.

Perasaan tertekan karena diagnosis sirna ketika ia mulai paham bahwa HIV adalah jenis virus yang bisa dikendalikan (treatable), dan orang dengan HIV-AIDS (ODHA)—seperti dia—bisa hidup dan berfungsi seperti manusia pada umumnya.

Metode termutakhir yang juga dipakai Acep adalah antiretroviral (ARV) therapy. Obat itu harus dikonsumsinya tiap hari. Terapi ARV bertujuan untuk menghambat replikasi HIV dan menekan pertumbuhannya, sehingga CD4 (komponen dalam sel darah putih) meningkat dan sistem kekebalan tubuh kembali pulih.

ARV telah menjadi program penanggulangan HIV-AIDS di seluruh dunia karena efektif menekan jumlah HIV sampai ke tingkat yang tidak bisa dideteksi alat deteksi jumlah HIV (HIV Viral Load). Selain itu, ARV juga mencegah pengidap HIV menularkan virusnya kepada orang lain.

Artinya, ARV bukan cuma penyelamat hidup Acep, tapi juga membuat virus di tubuhnya tidak terdeteksi (undetectable) sehingga tidak bisa menularkan.

“Jangankan informasi tentang ARV yang bisa bikin virus undetectable, apa HIV dan ARV aja masih banyak banget orang yang enggak tahu. Itu karena tingkat stigmasisasi yang masih tinggi,” kata Acep.

Salah satu stigma paling sering didengarnya adalah generalisasi HIV sebagai virus yang datang dari kelompok gay atau homoseksual. Sebagai gay dan ODHA, Acep termasuk kelompok rentan dengan beban diskriminasi ganda (double discriminations). Komentar-komentar buruk tak jarang masuk ke kotak masuk media sosialnya, ataupun membanjiri kolom komentar video-video edukasi HIV-AIDS yang ia unggah.

“Heh, mati aja lu sama penyakitmu. Makanya jangan jadi gay,” Acep mengulangi beberapa kalimat kejam yang pernah ia ingat.

Padahal, HIV bukan masalah kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) saja, kata Acep. “Ini masalah kita semua,” tambahnya.

Menurut data Kemenkes terbaru, faktor penularan AIDS sejak 1987 sampai 2019 terbanyak masih melalui hubungan seksual berisiko kelompok heteroseksual, yakni sebesar 70,2 persen. Sementara untuk April sampai dengan Juni 2019 saja, tercatat 1.463 orang dengan AIDS, dan 70 persennya adalah kelompok heteroseksual sebagai persentase faktor risiko tertinggi. Baru disusul homoseksual (22 persen), perinatal (3 persen), biseksual (2 persen), dan pengguna jarum suntik narkoba (1 persen).

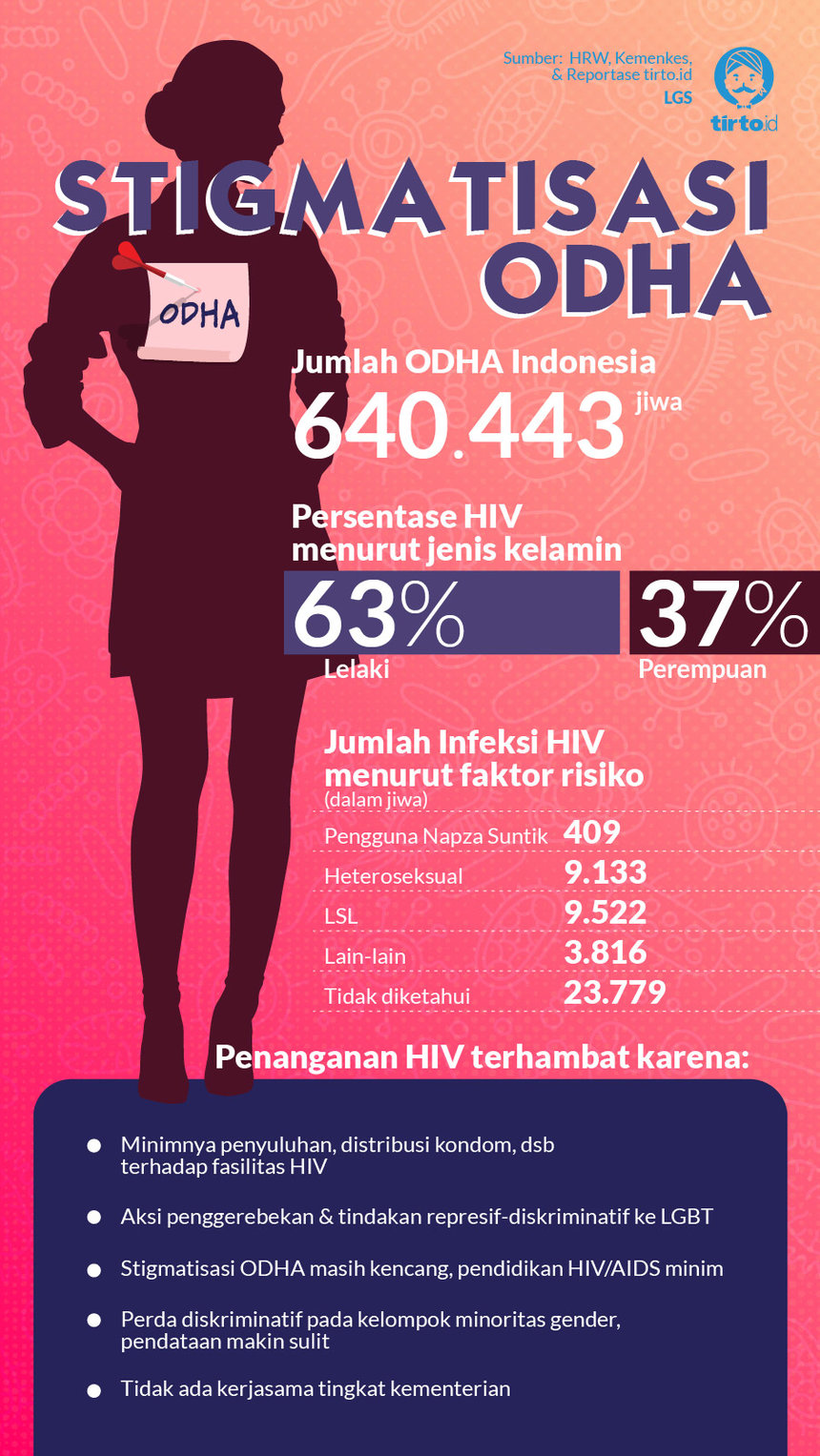

Sebanyak 37 persen ODHA adalah perempuan, dan ibu rumah tangga selalu masuk tiga besar kelompok berdasarkan mata pencaharian yang jumlahnya paling banyak tiap tahun. Pada 2015, ia bahkan menempati posisi kedua terbanyak, yakni 9.096. Disusul 8.287 orang yang tercatat sebagai karyawan, dan 21.434 orang tidak diketahui profesinya.

Data ini menunjukkan bahwa sebarannya menjangkau semua kelompok, bahkan dari segala umur.

Persentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-49 tahun (71,1 persen), diikuti kelompok umur 20-24 tahun (14,4 persen), dan kelompok umur lebih dari 50 tahun (9 persen).

“Masih banyak orang yang harus disosialisasikan bahwa penularan HIV itu dari cairan tubuh: darah, air susu, cairan dari penis dan vagina,” kata Acep. “Bukan orientasi seksual atau ekspresi gender seseorang,” ungkapnya.

Penanganan HIV Makin Mundur

Awal Juli kemarin, Human Right Watch (HRW) sudah mengeluarkan laporan berjudul "Takut Tampil di Hadapan Publik dan Kini Kehilangan Privasi: Dampak Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Masyarakat dari Kepanikan Moral Anti-LGBT”. Isinya, sorotan terhadap penggerebekan LGBT di Indonesia yang menggembosi upaya penanggulangan HIV.

“Kegagalan pemerintah Indonesia dalam menangani kepanikan moral anti-LGBT membawa konsekuensi amat buruk terhadap kesehatan masyarakat,” kata Kyle Knight, peneliti hak-hak LGBT dari HRW. “Pemerintah Indonesia semestinya menyadari bahwa tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok LGBT benar-benar melemahkan upaya negara melawan HIV.”

Hasilnya: rata-rata HIV pada kalangan laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) meningkat lima kali lipat, dari 5 persen pada 2007 menjadi 25 persen pada 2017. Perhitungannya, rata-rata HIV pada kalangan LSL terus meningkat sepanjang tahun. Dari semula 506 pada 2010 lalu melonjak menjadi 13.063 selama enam tahun berikutnya, sebelum turun menjadi 11.630 orang pada 2017.

HRW mencatat, semua bermula sejak 2016. Ketika sebagian tokoh di pemerintahan ramai-ramai mengeluarkan pernyataan menolak LGBT. Dari semula sebatas pernyataan, pandangan anti-LGBT berbuah legitimasi dalam aksi-aksi langsung di lapangan.

Para pelakunya adalah aparat hukum, terutama kepolisian, dan beberapa ormas yang mengatasnamakan agama. Motifnya menolak kehadiran LGBT di Indonesia. Bahkan sampai ada tindak kekerasan yang mengancam nyawa.

Alhasil, dalam tempo dua tahun terakhir, muncul gelombang pemberitaan mengenai penggerebekan lokasi tongkrongan LGBT dengan dalih “ada pesta seks” sampai penutupan paksa pondok pesantren untuk transgender di Yogyakarta. Imbasnya, kelompok LGBT di Indonesia sulit mengakses kesehatan terutama pada layanan HIV.

Stigmasasi itu masih berlanjut hingga sekarang. Tahun ini misalnya, akun twitter Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI), awal Agustus kemarin mencuit sebuah gambar yang bilang bahwa LGBT adalah salah satu faktor penyebab penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV-AIDS. Sebelum akhirnya dihapus, twit itu menulai banyak kecaman.

Tabiat keliru aparat akhirnya menulari masyarakat. Akun Ismail Fahmi (@ismailfahmi), pendiri Drone Emprit—mesin untuk menganalisis media sosial juga turut menyebarkan info salah kaprah tentang HIV dan LGBT. Ia menganalisis pesan pornografi di twitter, dan mengomentari jalur penyebaran HIV lewat aplikasi kencan.

“Pernah ada seorang pengguna (Blued) yang bergabung dan ternyata sudah kena HIV. Berapa banyak yang sudah tertular jika dia menemukan pasangan gaynya melalui Blued dengan mudah?” cuitnya.

Komentar macam itu, menurut Acep, akan berpengaruh pada penanganan HIV, terutama buat populasi kunci. “Salah satunya kaum gay yang sebagian sering menggunakan aplikasi semacam Blued,” kata Acep.

Pesan-pesan penuh stigmasasi dapat menggiring persekusi. Ia khawatir stigma itu bahkan bisa “mengancam keselamatan teman-teman ODHIV dan gay. Misalnya beberapa oknum menyamar jadi pengguna Blued untuk memantau, diajak ketemu, pas ketemu malah akan diadili (dipersekusi),” tambah Acep.

Pemerintah, diwakili Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, dokter Wiendra Waworuntu saat dihubungi Tirto Juli lalu, menolak disalahkan atas sengkarut masalah yang merugikan kelompok LGBT.

Ia malah mengkritik kelompok LGBT karena menciptakan ketakutannya sendiri.

“Ketakutan itu tidak beralasan. Jika mereka takut, mereka tidak akan mendapatkan akses kesehatan dan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Ditambah, stigma dan diskriminasi tidak akan hilang karena mereka yang membuat stigma itu. Dari segi pemerintah, sudah cukup upaya yang dilakukan untuk menyediakan akses penanggulangan HIV,” ujar Wiendra pada awal Juli lalu.

Ada Masalah Lebih Besar

Baby Rivona Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia, yang juga seorang ODHA, juga melihat masih tingginya stigma yang terjadi pada ODHA dan populasi kunci.

“Terutama teman-teman pekerja seks komersil, LGBT, dan perempuan ya,” katanya, saat dijumpai dalam Women Living with HIV Symposium on HIV Treatment, 17 Oktober kemarin.

Penanganan yang buruk akhirnya membuat jumlah ODHA yang putus obat ARV cukup tinggi di Indonesia. Menurut data Kemenkes jumlah ODHA yang diobati dengan obat ARV sampai Juni 2019 sebanyak 115.750 orang.

Namun belum semua yang terdiagnosis HIV mendapatkan terapi ARV. Baru sekitar 70 persen ODHA yang pernah mendapat pengobatan ARV, tapi hanya 33 persen yang rutin menerima pengobatan ARV. Angka putus obat tinggi yaitu 23 persen.

Prevalensi individu yang tahu status mencapai 301.959 jiwa, pernah menerima pengobatan 180.843 jiwa, dan sedang dalam pengobatan sebesar 96.298 jiwa.

Baby menyangsikan data Kemenkes tersebut.

“Ada apa nih sama teman-teman ODHA gue? Pada mati kah mereka? Atau pada takut datang ke layanan?” tanya Baby Rivona. Menurutnya, data putus obat harus lebih detail dilacak oleh Kemenkes.

Estimasi kasus kumulatif HIV/AIDS sebanyak 640.443, tapi yang terdeteksi baru 349.882 (60,7%). Itu artinya ada 290.561 (39,3%) kasus HIV/AIDS di masyarakat yang tidak terdeteksi.

Sementara pada 2018 saja, angkanya ODHA yang dalam masa pengobatan ARV cuma 17 persen dengan jumlah yang baru terinfeksi sampai 46 ribu. UNAIDS menyebutnya sebagai, salah satu epidemik yang tumbuh paling cepat di regional Asia Pasifik.

Direktur P2PML Kemenkes Wiendra Waworuntu tidak menampik bahwa stigma juga masih jadi masalah besar dalam penanganan HIV.

“Memang masih tinggi. Awareness masyarakat kan belum seperti negara maju, karena kan masyarakat anggapannya negatif (pada ODHA),” kata Wiendra, Rabu, 23 Oktober 2019. “Tetapi dibandingkan dulu tahun 2000an, sekarang sudah mulai berkurang ODHA, sudah bisa akses—sama seperti penyakit lain—dilayani (petugas layanan),” tambahnya.

Acep juga merasakan petugas yang melayaninya banyak yang cakap. Tapi, ia juga sering mendapat curhat dari para pengikut di media sosial, terutama mereka yang ada di daerah, masih sering mendapat stigma dari petugas layanan.

“Enggak bisa dimungkiri, masih banyak petugas layanan yang pemahamannya juga belum baik. Dan masih menstigma,” kata Innu Kania Pahlesa, salah satu konselor dan perawat di RSUD Syamsudin, Sukabumi, Jawa Barat.

“Itu yang bikin, pasien akhirnya juga malas mengecekkan diri lagi ke layanan.” Belum lagi, masalah akses. “Saya punya pasien yang datang dari daerah, dan butuh waktu enam sampai delapan jam ke layanan kami di Sukabumi. Dan bisa habis 300-400 ribu cuma untuk ambil obat (ARV),” tambah Innu.

Editor: Mawa Kresna

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id