tirto.id - Di sebuah tiang listrik di jalan Kemang Timur, Jakarta Selatan, kertas berwarna oranye kekuningan menempel kumal. Sesosok pria berambut pendek, angka 13, lambang partai Hanura, ayat pertama surat Al-Fatihah dalam aksara Arab, dan sepenggal frasa "Mohon Doa & Dukungan" tergambar dalam kertas itu. Separuhnya robek, tapi yang melihatnya bisa menebak bahwa ia adalah poster kampanye seorang calon anggota legislatif (caleg).

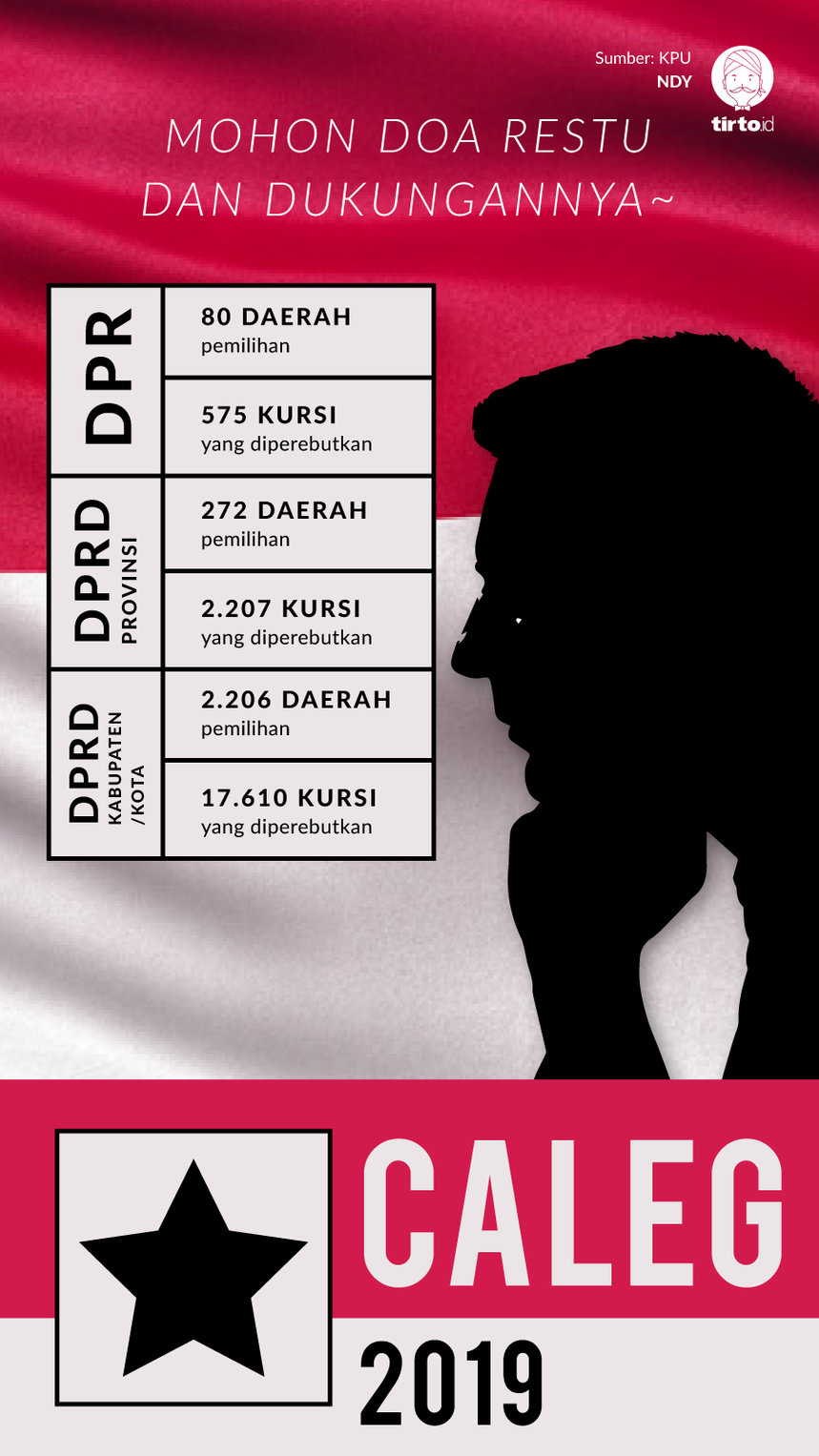

Selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, hampir semua caleg berlomba-lomba mempromosikan diri. Alat peraga kampanyenya dengan mudah ditemui di jalan, di gang-gang sempit, hingga menyusup di garis-waktu media sosial. Tidak sulit menemukan peraga kampanye yang memperkenalkan hanya wajah, nama, partai, dan nomor urut caleg beserta untaian frasa "mohon doa", "mohon restu", atau "mohon dukungan", alih-alih mempromosikan program atau visi-misi yang akan dikerjakan.

Ini bukan fenomena kemarin sore. Merujuk Pemilu Dalam Poster: Jawa Tengah 1982 (1987) yang ditulis Kutut Suwondo dkk, fenomena tersebut bahkan sudah muncul dalam pemilu era Orde Baru. Di suatu poster kampanye Pemilu 1982 milik Partai Demokrasi Indonesia (PDI), ada sebuah ajakan memilih dalam bahasa Jawa berbunyi, "Bapak-ibu putro-putro nyuwun pangestu, bilih putro-putro bade nyoblos PDI".

Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu berarti, "Bapak-ibu, anak-anak mohon doa restu, karena anak-anak akan memilih PDI."

Ensiklopedi Pemilu: Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009 (2007) yang disusun Agust Riewanto, dkk. mencatat alat kampanye tradisional seperti poster atau baliho yang hanya berisi foto kandidat, mohon doa restu, dan ucapan selamat datang digunakan baik di Pileg dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.

Ada pula permohonan doa yang sengaja disandingkan tidak bersamaan dengan foto kandidat, melainkan anggota keluarga yang lebih tenar. Sebagaimana dicatat Pusat Penelitian Politik LIPI dalam Evaluasi Pemilu Legislatif 2009 (2009), pada Pemilu 2009, foto aktris Nia Ramadhani dan beserta kalimat "Mohon Doa Restu untuk Bapak saya untuk menjadi wakil anda di DPRD DKI" terpajang di spanduk kampanye Prya Ramadhani, caleg DPRD DKI Jakarta dari Golkar. Nia adalah anak Prya dan saat itu ia terkenal karena memerankan tokoh antagonis Bawang Merah di sinetron Bawang Merah Bawang Putih.

Selain lewat peraga kampanye, wacana permohonan doa restu juga dihembuskan para kandidat melalui beragam kegiatan. Mereka mengunjungi tokoh-tokoh penting di daerah pemilihan. Yang termasuk tokoh penting itu biasanya orang tua, kiai, atau mantan pejabat daerah. Kalau tokoh penting sudah meninggal, para kandidat akan menziarahi makamnya. Ketika ditanya tujuan kegiatannya, para kandidat biasa menjawab: memohon doa restu.

Kegiatan itu juga tidak hanya dilakukan para caleg. Kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pilpres juga melakukannya. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan sungkem kepada ibu dan mertuanya sebelum pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos. Sementara, Joko Widodo sungkem ke ibunya sebelum berangkat ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendaftar sebagai capres di Pilpres 2019.

Mau Ngajak Milih atau Mau Hajat?

Melihat fenomena mohon doa, saya teringat penelitian Indonesianis John Pamberton tentang Pemilu 1982. Pamberton menjadikan Solo sebagai wilayah observasi dan penelitiannya terbitkan dalam makalah "Notes on the 1982 General Election in Solo" (1986).

Pamberton membahas secara khusus istilah "pesta demokrasi" yang diciptakan Presiden Soeharto untuk menjuluki Pemilu 1982. Menurutnya, kata "pesta" di situ tidak tepat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi "festival". Kata pesta lebih pas bila dirujuk ke kegiatan jamuan resmi terkait upacara umum atau ritual domestik. Walhasil, Pemilu 1982 lebih tepat ditafsirkan sebagai jamuan upacara pernikahan, khususnya yang berlangsung dalam adat Jawa.

Dalam pesta pernikahan itu, para tamu duduk di kursi yang telah disediakan dan menyaksikan rangkaian acara yang sudah bisa ditebak. Tamu yang dimaksud ialah pemilih di zaman Orde Baru yang bakal selalu menyaksikan pemenang Pemilu adalah Golkar dan Soeharto akan dipilih MPR sebagai presiden lagi.

Dalam batas tertentu, telaahan Pamberton bisa digunakan untuk menafsirkan pemilu di era Reformasi, meski sekarang para tamu pesta demokrasi tampaknya tidak lagi menjalani jamuan ajeg semacam itu. Masing-masing pendukung, termasuk kubu petahana, boleh jadi was-was hingga detik terakhir penutupan TPS. Kandidat yang didukung mereka selalu bisa kalah. Penguasa bisa tumbang dan berganti ialah fitur utama demokrasi era Reformasi.

Itu dari sudut pandang tamu. Dari segi "penganten", pesta pernikahan tiada yang berubah, yakni para kandidat yang menyebar undangan bertuliskan "mohon doa restu" dengan cara lampau. Lewat undangan kertas, masyarakat diharapkan datang sebagai tamu, syukur-syukur memberi amplop, di pesta pernikahan mereka.

Semua mereka jalani dengan tetap sungkem kepada orangtua lalu memohon restu leluhur. Untuk menjaga pesta pernikahan berjalan lancar, semua cara dilakukan, kalau perlu preman dan pawang hujan pun mereka sewa.

Menggaet Muslim Perkotaan?

"Doa itu bahasa yang diperhalus untuk meminta dukungan," begitu kata Fadil Ramadhanil, menanggapi maraknya caleg yang hanya memajang permohonan doa dalam kampanye. Menurut peneliti politik yang berkantor di Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu, permohonan doa para caleg muncul sebab mereka menyesuaikan budaya sebagian masyarakat yang masih segan apabila langsung dimintai dukungan politik.

"Padahal, proses kampanye itu seharusnya lebih banyak membangun narasi dialogis dengan pemilih agar caleg tahu persoalan pemilih. Dengan begitu, caleg tahu apa yang akan diperjuangkan dan dibicarakan di lembaga legislatif nantinya," ujar Fadil kepada Tirto, Jumat (1/3).

Bagi Sumbo Tinarbuko, fenomena itu merupakan sebagian bentuk masalah hubungan partai dan caleg di Indonesia. Menurut pegiat Komunitas Reresik Sampah Visual tersebut, kaderisasi partai tidak berjalan di era Reformasi. Akibatnya, partai menjelma menjadi kendaraan bagi siapapun yang mampu menyewanya. Caleg yang diusung partai akhirnya tidak kompeten dalam berkomunikasi.

"Karena mereka tidak memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Maka, mereka malu-malu menyebutkan, 'Mohon dukungan dan mohon doanya.' Ya, ayo mari kita doa bersama di depan atribut kampanye mereka," ujar Sumbo ketika dihubungi Tirto akhir Februari kemarin.

Wasisto Raharjo Jati berpendapat lain. Dia memandang frasa "mohon doa" tersebut sebagai bagian pembingkaian citra caleg sebagai muslim yang saleh secara sosial. Peneliti politik yang berkantor di LIPI tersebut mengungkapkan citra tersebut penting untuk menarik suara kalangan muslim perkotaan, terutama mereka yang bergiat di pengajian-pengajian.

Namun, Wasisto menegaskan jangan memandang "mohon doa" saja untuk mendapat gambaran fenomena caleg berburu citra saleh secara sosial. "Saya pikir diksi 'mohon doa dan dukungan' itu klise," ujarnya kepada Tirto, Sabtu (3/3).

Menurutnya, kesalehan sosial dibentuk juga oleh para caleg melalui kegiatan semisal bakti sosial atau kunjungan ke panti asuhan dan jompo. Sementara kegiatan ziarah dan memohon doa restu ke tokoh-tokoh penting di daerah pemilihan berguna untuk membangkitkan kharisma personal caleg.

"Saya pikir caleg paham betul kalau kemasan muslim saleh itu menjadi alat kuat untuk menarik massa. Terutama dikaitkan dengan fenomena hijrah yang di sebagian orang mereka diapresiasi menjadi orang yang baik dan saleh (meskipun belum selalu)," kata Wasisto.

Penulis: Husein Abdulsalam

Editor: Maulida Sri Handayani