tirto.id - Kulitnya sudah berlipat keriput. Tulang rusuknya terlihat jelas. Tanpa perlu saya tanya, jelas betul usianya sudah lebih dari 60 tahun. Dan memang benar. Dia mengaku tahun ini akan memasuki usia 79.

"Saya baru pulang dari Kamisan tadi sore. Kamu tahu tidak, Kamisan itu apa?" tanya Lukas Tumiso kepada saya, Kamis (17/1/2019) kemarin.

Udara Jakarta yang gampang membikin badan lengket oleh keringat membuatnya memilih untuk hanya mengenakan celana pendek minus atasan. Padahal sekitar lima menit lalu Lukas baru selesai mandi. Dia memilih mandi padahal perbedaannya tak kentara karena sudah satu hari puasa bebersih badan. Ada masalah di pompa air.

Posisi mesin pompa air yang terlalu dangkal dan kemarau membuat para penghuni panti kesulitan mendapatkan air. "Jadi yang disedot mesin itu pasir. Karena kemarau cukup lama, pasir menumpuk. Air susah keluar jadinya."

Kesulitan air sudah dirasa sejak 25 Desember lalu atau sejak tiga minggu terakhir. Tapi mereka, para penghuni panti, tidak mengeluh.

"Sebagai mantan tahanan Pulau Buru, yang sudah mendapat predikat PKI. Kami malu kalau harus meminta, mengemis. Kami dilatih untuk survival," katanya. "Tapi kalau ada yang memberikan [bantuan], kami tidak bisa menolaknya."

Tidak Ada Debat Capres di Kramat V

Panti Waluya, yang ada di Jalan Kramat V, Senen, Jakarta Pusat, cukup sepi untuk ukuran pemukiman yang terletak di tengah kota.

Azan Isya baru saja berkumandang ketika saya dipersilakan duduk oleh Lukas Tumiso—salah satu penghuni panti. Maaf saya enggan menyebutnya panti jompo meski nama resminya demikian. Sederhana saja, penghuni Waluya tidak sejompo yang saya lihat, terwakili oleh Lukas yang pada usianya masih terlihat bugar.

Sejak diresmikan Gus Dur pada 8 Februari 2004, Panti Waluya menjadi kediaman Lukas bersama tujuh sahabat lainnya, semua perempuan. Mereka adalah "alumni Pulau Buru"—begitulah Lukas menyebut kelompoknya.

"Gus Dur itu satu-satunya presiden yang memberikan atensi pada kami. Dia meresmikan tempat ini. Dia juga berusaha untuk mencabut Tap MPRS [nomor 25/1966 tentang larangan menyebarkan ideologi marxisme-leninisme]."

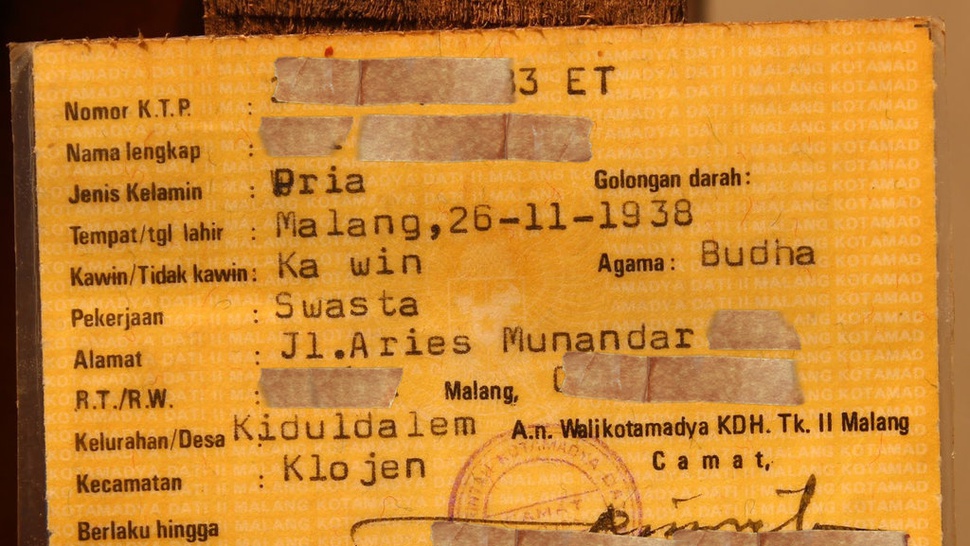

Dulu, bertahun-tahun yang lalu, Lukas, atau kawan-kawannya biasa memanggil Cak So, adalah satu dari sekian banyak orang yang dituduh PKI oleh serdadu bersenjata dan tanpa persetujuan dibuang ke Pulau Buru untuk kerja paksa. Lukas sebelumnya bekerja sebagai guru di Surabaya, kota asalnya.

Bagi saya, waktu serasa berjalan lebih lamban karena suasana kompleks yang sepi dan pembawaan Lukas yang teduh.

Pada saat yang sama, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, sedang berlangsung debat calon presiden dan calon wakil presiden dengan salah satu poin pembahasannya adalah isu Hak Asasi Manusia. Euforianya tak sampai ke Jalan Kramat V, khususnya Panti Waluya, terkhusus lagi Lukas.

Debat politik itu berlangsung pukul 20.00, berbarengan dengan waktu Lukas biasanya sudah berada di atas ranjang berteman satu-dua buku. Membaca sebelum tidur memang jadi kebiasaan Lukas sejak lama.

"Kenapa tidak menonton debat?" tanya saya. Lukas tidak menjawab. Namun dari letak pantatnya yang tak beranjak dari kursi kayu dan kalimat-kalimat tak putus soal sejarah dari mulutnya, saya mendapatkan jawaban tersirat: Ia enggan.

"Saya senang kalau didatangi begini. Pikiran jadi lebih segar karena ngobrol. Itung-itung membagi apa yang telah saya baca, sekaligus mengkoreksi diri sendiri."

Sikap Lukas membuat saya yakin tempat ini tak bisa disebut panti jompo. Secara tertata dia membagi kisah hidupnya sekaligus apa yang ia tahu dari buku.

Ia mantap sekali bercerita soal Brexit dan mengkajinya melalui pendekatan sejarah Inggris dan kemunculan Uni Eropa itu sendiri. Sesekali membahas kisahnya di Pulau Buru, tentang bagaimana ia menyelamatkan naskah-naskah Pramoedya Ananta Toer; hingga ketidaksukaannya pada aroma losion anti-nyamuk.

Lukas tiba-tiba diam. Saya perhatikan ia menghela napas cukup dalam. Pandangan matanya yang semula antusias, mendadak nanar, cenderung redup.

"Jadi, bagi kami korban '65, mengharapkan sekali ya tidak. Acuh tak acuh pun tidak," celetuknya. Tiba-tiba pembicaraan kami melompat, mengomentari perhelatan debat capres dan cawapres yang sedang berlangsung.

"Sebab kami menyadari apa yang dikatakan pemerintah, termasuk Jokowi, hanya janji pemilu. Selebihnya adem ayem saja, tidak ada apa-apa."

Kondisinya belum berubah, kata Lukas. Gaya pemerintah sampai dengan hari ini hanyalah kepanjangan dari Order Baru, rezim yang membuatnya mendekam di Pulau Buru selama 10 tahun, dari 1969 sampai 1979.

"Sudah 50 tahun lebih. Kalau berharap rehabilitasi dan kompensasi dari pemerintah kepada kami, saya bisa stroke." Ada kesan pesimistis yang terpancar, namun dari sorot mata Lukas yang masih tajam, saya tahu betul ia tak mau dikasihani.

Merawat Makam Sahabat

Nada bicara Lukas kembali bergelora ketika obrolan beralih topik. Ia punya rencana untuk kembali ke Pulau Buru pada 21 Januari mendatang untuk mengurus makam-makan para sahabat. Ada sekian ratus makam tak terawat.

"Kondisi yang lumayan baik itu makam yang berada di wilayah penduduk transmigrasi."

Ia bilang akan berangkat seorang diri. Jika jadi maka ini adalah perjalanannya yang ketiga. "Saya sekarang merasa harus melakukan sesuatu yang lebih," ujarnya, dengan nada bicara yang tiba-tiba berubah berat dan tegas.

Memperbaiki makam jelas butuh biaya, apalagi kalau jumlahnya mencapai ratusan. Lukas bilang, dia sama sekali tak keberatan jika ada dermawan yang bersedia membantu.

"Saya juga siap menetap lagi di Pulau Buru, memperbaiki makam-makam di sana. Kalaupun ada yang mau membiayai, bukakan saja saya lahan untuk berternak, biar saya kelola dan pendapatannya untuk perbaikan makam."

Sebelum itu, hari-hari akan dia lalui seperti biasa. Hari yang penuh ketidakpastian. Biasanya Lukas mengisi waktu dengan membeli koran di Pasar Senen dengan bersepeda. Kadang sebelum ke panti dia mampir ke Komnas HAM.

Jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 21.12. Sudah lewat satu jam dari jadwal tidurnya. Ia kemudian beranjak dari kursi kayunya, memunggungi debat basa basi antara pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.

Lukas kembali ke keranjang berkelambu, membaca buku tentang Immanuel Kant, sebelum benar-benar terlelap.

Penulis: Alfian Putra Abdi

Editor: Rio Apinino