tirto.id - Orang-orang Rohingya kembali menjadi korban kekerasan bersenjata militer Myanmar dan masih berada dalam kungkungan diskriminasi serta intimidasi yang tersistematis. Di sisi lain, opsi mencari suaka terganjal oleh sindikat perdagangan manusia, dan mereka belum lupa penolakan ketiga negara—Indonesia, Malaysia, dan Thailand—saat setahun lalu terlunta-lunta di perairan Asia Tenggara. Apakah mereka bisa menaruh harapan terakhir pada PBB?

Myanmar bagian barat kembali memanas akhir pekan lalu. Pasukan militer Myanmar bentrok dengan sekelompok muslim Rohingya di sebelah utara negara bagian Rakhine, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Media milik pemerintah, Global New Light of Myanmar, pada Minggu (13/11/2016) waktu setempat menyatakan bentrokan tersebut menjadi bentrokan yang terbesar selama dua bulan terakhir.

Tragedi kemanusiaan yang lagi-lagi menelan nyawa warga Rohingya bermula saat militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine (Sabtu, 12/11/2016). Aksi militer itulah yang berakhir menjadi bentrokan. Pihak militer Myanmar menuding kaum Rohingya yang menyerang terlebih dulu. Meski demikian, aktivis HAM seluruh dunia mengecamnya sebagai “tindakan cuci tangan” saja.

Kaum Rohingya jelas kalah dari segala sisi menghadapi pembersihan tersebut. Lawannya adalah pemerintah Myanmar lengkap dengan aparat militer yang terlatih dan dengan persenjataan yang jauh lebih canggih, jauh lebih lengkap. Kapan pun militer Myanmar memutuskan menggebuk, Rohingya hampir pasti akan kehilangan warganya. Mau berapa banyak yang hilang, semua terserah militer Myanmar.

Sejak keputusan Jenderal Ne Wing pada 1982 silam, yang mendiskriminasi warga Rohingya melalui segregasi kategori warga negara, mereka harus kenyang menelan persekusi. Orang-orang Rohingya makin tertekan dengan aksi yang disebut para aktivis hak asasi manusia sebagai “pembersihan etnis” oleh pemerintah Myanmar itu.

Mayoritas dari sekitar 1,1 juta total populasi muslim Rohingya di Myanmar kini tidak memiliki kewarganegaraan. Status manusia tanpa negara melekat sebab mereka dianggap pendatang haram dari Bangladesh. Kenyataannya, orang-orang Rohingya merasa sudah menjadi bagian dari Myanmar karena mereka telah menetap selama beberapa generasi.

Kekerasan dalam beberapa pekan terakhir ini memang menjadi yang paling serius di Rakhine sejak 2012 silam. Saat itu, dalam bentrokan komunal antara muslim Rohingya dengan penduduk Myanmar lain (yang tentu ditopang militer), ratusan orang tewas. Mereka diserang orang-orang Budha radikal yang dibiarkan leluasa bergerak oleh aparat setempat. Eskalasi konflik komunal terus meningkat pada 2015.

Kondisi kamp penampungan yang buruk, ancaman persekusi yang tidak pernah surut, dan masa depan yang tidak jelas -- kombinasi itu semualah yang membuat muslim Rohingya mencari suaka di negara lain.

Tak Diacuhkan Negara Tetangga

Sayangnya, upaya mencari suaka terganjal sikap negara-negara tetangga yang terang-terangan menutup mata. Thailand, misalnya, menutup mata terhadap kejahatan perdagangan manusia. Pemerintah Thailand tidak berbuat apa-apa terhadap para pelaku perdagangan manusia yang dengan leluasa bergerak menjaring orang-orang Rohingya yang ingin keluar dari Myanmar dengan iming-iming keselamatan.

Sekurang-kurangnya ada 25.000 orang Rohingya yang saat itu ingin keluar dari Myanmar, bagaimana pun caranya, yang menjadi sasaran empuk para pelaku perdagangan manusia. Investornya terdiri orang-orang yang dekat dengan pemerintah dan bermukim di Thailand, Bangladesh, hingga Myanmar sendiri.

Saat orang Rohingya sudah berada dalam kendali para pelaku, mereka harus menyediakan sejumlah uang untuk bisa pergi dengan bebas. Jika tidak, pilihannya tinggal dua: ditinggal mati di kamp penampungan atau dijadikan budak pekerja. Kuburan orang-orang Rohingya yang tak bisa membayar tebusan mudah ditemukan di Thailand bagian selatan dan menjadi pemberitaan yang luas saat sebagian di antaranya ditemukan pada 2015 lalu.

Perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara adalah bisnis yang menguntungkan. Menurut catatan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), uang yang berputar dalam bisnis tersebut kurang lebih sebesar $2.00 juta, termasuk untuk kasus jual-beli orang-orang Rohingya.

Pejabat pemerintahan, baik di Thailand maupun Myanmar, juga mendapat keuntungan secara diam-diam dari prilaku bar-bar yang tidak manusiawi itu. Mereka jugalah yang mempermudah pelayaran kapal pelaku sindikat saat menyeberang ke teritori negara yang bersangkutan. Jelas ada pembiaran, kolusi dan akhirnya korupsi.

Jika skenario pelayaran membelah perairan Andaman di bagian barat Thailand tidak berjalan lancar, kapal yang kelebihan itu akan ditinggalkan para pelaku sindikat perdagangan manusia. Mereka akan terkatung-katung di laut lepas.

Kasus terakhir terjadi pada pertengahan April 2015 lalu. Kapal pengungsi Rohingya terapung di perairan dekat Provinsi Aceh. Malaysia menjadi otoritas pertama yang menolak kehadiran mereka. Selanjutnya pemerintah Thailand yang menolak kehadiran orang-orang Rohingya di teritori mereka. Meski membiarkan sejumlah pengungsi istrahat di Aceh dan ditolong sejumlah nelayan lokal, otoritas Indonesia juga sesungguhnya mengikuti langkah penolakan yang sama.

"Ketiga negara memutuskan menolak kedatangan manusia perahu," ujar Mayor Jenderal Werachon Sukhondhapatipak, juru bicara pemerintah militer Thailand di Bangkok kepada kantor berita Reuters, Rabu (13/5/2015).

Baik Mayjen Werachon, maupun para pejabat tinggi yang berwenang menangani masalah ini di Indonesia dan Malaysia, tidak bersedia menanggapi imbauan badan pengungsi PBB-UNHCR agar menolong ribuan pengungsi yang terkatung-katung di laut lepas. Meski pemerintah Indonesia pada akhirnya memberi bantuan logistik dan tempat tinggal, dua bulan kemudian pemerintah mulai mengembalikan mereka ke Myanmar maupun Bangladesh.

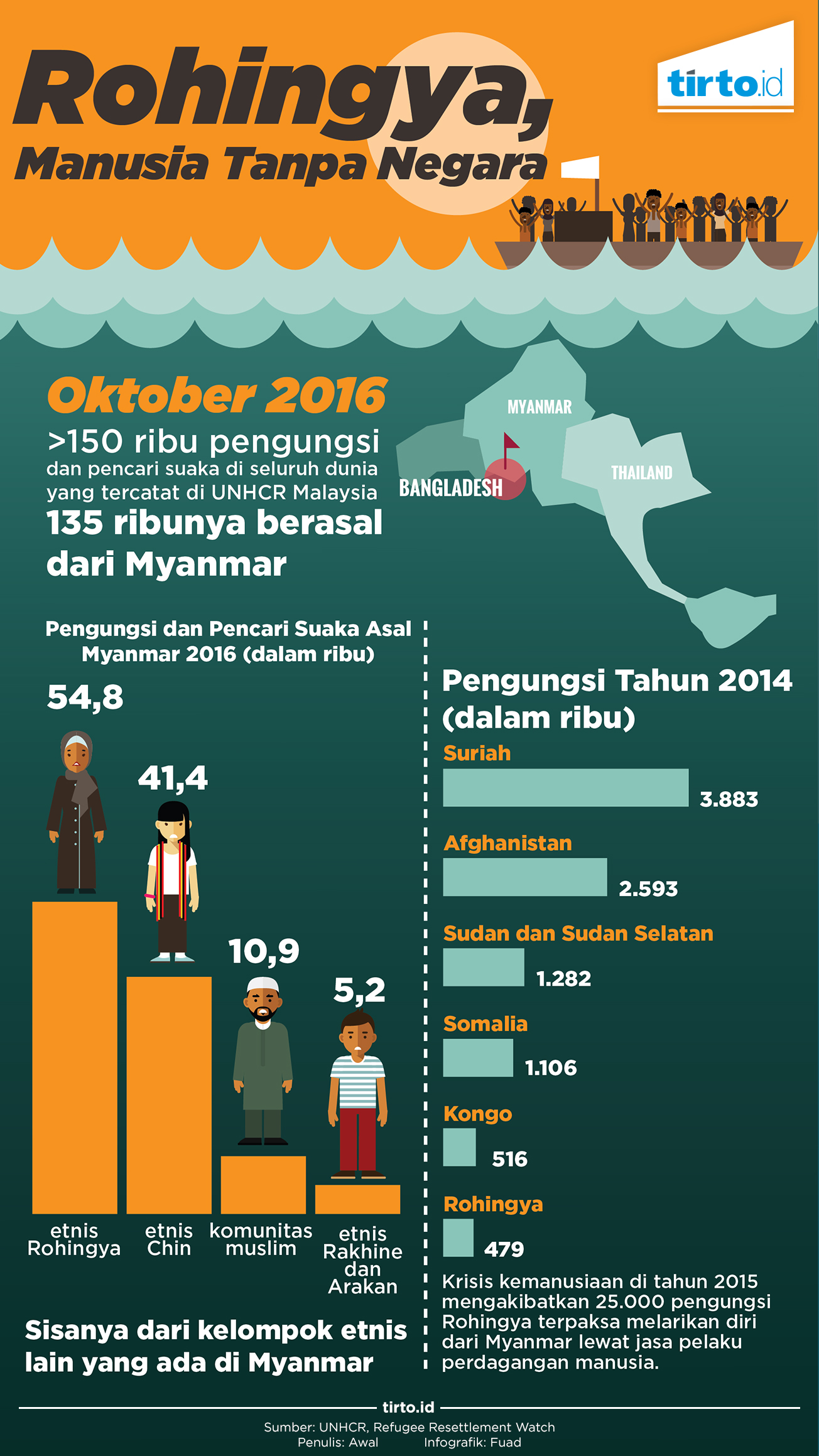

Per Oktober 2016, ada 150.669 pengungsi dan pencari suaka yang tercatat oleh UNHCR, mayoritas di antaranya yang mencapai 135.475 orang berasal dari Myanmar. Mereka terdiri dari 54.856 etnis Rohingya, 41.420 etnis Chin, 10.928 dari komunitas muslim, 5.221 etnis Rakhine dan Arakan, dan sisanya dari kelompok etnis lain di Myanmar.

Menurut laporan sejumlah media, perjalanan menggunakan kapal yang kelebihan muatan pada 2015 itu mengakibatkan banyak pengungsi yang meninggal. Korban yang meregang nyawa di perairan negara Indonesia kurang lebih 100 orang. Korban di wilayah kedaulatan Malaysia sebanyak 200 orang, sedangkan di perairan Thailand sebanyak 10 korban jiwa.

Richard Javad Heydarian, pengamat kebijakan geopolitik Asia, mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa sikap ketiga negara itu merupakan kegagalan ASEAN dalam menghadapi persoalan kemanusiaan Rohingya. Meski Filipina cenderung lebih terbuka, namun sikap tiga negara lain yang secara geografis lebih dekat dengan Myanmar dinilai telah melanggar motto “One Caring and Sharing Community”.

Lebih lanjut ia menilai, ketiga negara, termasuk Myanmar tentu saja, telah melanggar Piagam ASEAN yang sejak awal bertujuan memperkuat “demokrasi, pemerintahan yang baik, meningkatkan supremasi hukum, dan mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar”. Tak lupa juga untuk “meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan rakyat ASEAN dengan memberikan akses yang merata atas pembangunan manusia, kesejahteraan, dan keadilan sosial.”

PBB Pun Tak Serius?

Bisakah orang-orang Rohingya berharap kepada PBB? Tak dapat dipungkiri jika PBB turut berperan menanggulangi salah satu bencana kemanusiaan yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di abad 21 itu. Meski demikian, dalam sebuah dokumen yang dibocorkan Vice News pada Mei lalu, PBB juga ditengarai gagal melindungi Rohingya.

Dokumen itu adalah laporan independen yang berisi tinjauan atas kinerja PBB di Myanmar yang berjudul "A Slippery Slope: Helping Victims or Supporting Systems of Abuse?" Dokumen itu seharusnya hanya beredar di kalangan internal PBB.

Dalam laporan itu dinyatakan bahwa “strategi PBB untuk meningkatkan investasi pembangunan sebagai solusi masalah di negara bagian Rakhine telah gagal memperhitungkan bahwa inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh negara yang diskriminatif melalui struktur yang diskriminatif kemungkinan juga akan memiliki hasil yang diskriminatif.”

Dengan kata lain, menggelontorkan banyak uang demi “pembangunan”, sebagaimana yang dilakukan PBB selama ini kepada pemerintah Myanmar, gagal memecahkan persoalan karena tidak mengusik struktur sosial-politik yang memang menjadi akar penindasan. Alih-alih perkara pembangunan fisik, masalah di Myanmar adalah soal penindasan mayoritas kepada minoritas yang didukung oleh negara. Pangkal soalnya adalah kebijakan kewarganegaraan yang diskriminatif kepada Rohingya.

Ada pula laporan lain yang dibuat oleh Kantor Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCR), pengawas HAM terkemuka PBB, yang diterbitkan pada November 2014. Isinya menyatakan bahwa ada pelanggaran serius seperti “pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan yang sedang berlangsung” dan memerlukan “tindakan kongkrit” untuk mencegahnya.

Tindak pencegahan itu sebenarnya bisa tersedia jika saja PBB mau merancang sistem “keamanan manusia” yang bisa mencegah kekejaman-kekejaman serupa khususnya di masa depan. Sebagaimana laporan Vice News, ada investigasi internal menyimpulkan bahwa ada kegagalan sistemik di PBB akibat budaya kompromi dengan pemerintah setempat.

PBB lebih terkesan memilih menerima “status quo” dan mengorbankan orang-orang Rohingya demi kestabilan politik dalam negeri Myanmar. Hubungan dengan pemerintah Myanmar memang tetap terjalin, namun tak ada tindakan kongkrit untuk mengembalikan kehidupan kaum Rohingya seperti semula, atau minimal memperjuangkan agar hak politik atas status kewarganegaraan kaum Rohingya bisa kembali.

Bahkan ada satu kasus pembakaran dan pembunuhan massal di sebuah desa di negara bagian Rakhine yang tak ditindaklanjuti sebab pemerintah Myanmar berhasil meyakinkan PBB bahwa di tempat tersebut tak ada yang namanya pengusiran dan pembunuhan massal. Seorang mantan staff kemanusiaan OHCHR PBB yang menjadi saksi atas kasus itu tak bisa berbuat apa-apa di rapat internal PBB. Pemerintah Myanmar dalam dua minggu saja mampu membersihkan area dari jejak pembunuhan massal, sehingga tak ada investigasi lanjutan.

Sang staf yang mengetahui akan borok ini, sesuai laporan yang bocor tersebut, dipaksa oleh atasan mereka untuk tak menyebarkannya ke siapapun jika ingin melanjutkan kariernya di PBB. Tak tahan atas tekanan tersebut, staff tersebut akhirnya memilih untuk keluar dari PBB.

Kegagalan yang sama pernah terjadi saat pada tahun 2009 lalu terjadi perang saudara di Srilanka dan mengakibatkan puluhan ribu rakyat sipil nyawa melayang di tangan tentara. PBB didesak untuk bertindak. Namun dalam sebuah laporan investigasi internal PBB tahun 2012 menyatakan jika PBB juga mengalami kegagalan sistemik dalam merespon konflik berdarah itu.

Agar tak mengalami kasus yang sama, PBB kemudian meluncurkan Human Right Up Front Initiative, yang cita-citanya melaksanakan perlindungan hak asasi manusia di atas segalanya, termasuk soal kedaulatan negara. Namun sayang, bahkan staf internal PBB sendiri mengakui bahwa inisiatif itu pun gagal melindungi orang-orang Rohingya dari tragedi kemanusiaan di negara bagian Rakhine.

Harapan memang muncul saat Aung San Suu Kyi membawa obor demokrasi ke Myanmar. Namun, hingga saat ini tak ada perubahan signifikan. Pasalnya Aung San Suu Kyi sendiri memilih bungkam untuk mengakui bahwa memang ada diskriminasi dan intimidasi yang sistematik terhadap kaum Rohingya. Inilah salah satu hasil buruk dari budaya kompromi antara pemerintah Myanmar dan PBB.

Selama hal itu masih bertahan, maka praktik kekerasan, marjinalinasi, dan peminggiran kepada kaum minoritas Rohingya akan terus terjadi. Dan selama praktik ini terus lestari, maka selamanya juga kaum Rohingya akan terus-menerus mencari jalan agar bisa mendapatkan perlindungan meskipun harus menyeberangi lautan.

Bahwa orang Rohingya harus menghadapi ancaman menjadi korban praktik perdagangan manunsia, ya mau bagaimana lagi, toh pilihan memang harus mereka ambil. Bahwa dengan menyeberangi lautan itu maka orang Rohingya harus berurusan dengan persoalan kedaulatan negara tetangga, yang membuat mereka terancam terkatung-katung di lautan, ya mau bagaimana lagi, toh pilihan mereka memang tidak banyak.

Pilihan bagi orang Rohingya seharusnya tersedia cukup banyak jika dan hanya jika pemerintahan negara-negara ASEAN sungguh-sungguh peduli. Kenyataannya: tidak. Dan dengan itulah, secara diam-diam ikut membunuh Rohingya.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id