tirto.id - Maryoto membuka beberapa foto yang telah ia cetak ukuran 3R. Gambarnya cuma memuat jalan-jalan ukuran tiga meter, dan rumah tapak yang beberapa tahun lalu telah direnovasi dan dialiri listrik. Semuanya adalah bekuan kehidupannya sebagai transmigran. Suatu kali, ia memperlihatkan foto-foto itu kepada sanak saudaranya di Solo, kampung halamannya.

“Mereka ndak percaya kalau sekarang jalanan sudah bisa dilewati motor dan mobil,” katanya dengan logat Jawa kental.

27 tahun lalu, Maryoto membawa empat orang anggota keluarganya. Lebih dari seribu kilometer jarak ia tempuh untuk mencapai Desa Bumi Agung, Kabupaten Musi Rawas. Maryoto muda tak pernah membayangkan hidupnya, yang didesain menjadi petani oleh pemerintah Orde Baru, malah berujung sebagai tukang batu.

Cerita Maryoto dimulai pada 1991. Ia mendengar iming-iming pemerintah yang akan memberikan luasan tanah kepada transmigran. Dua hektare lahan ditambah seperempat hektare bangunan rumah sudah cukup membikin ia tergiur dan mendaftarkan diri sebagai calon transmigran ke Departemen Transmigrasi (Deptrans) Jawa Tengah.

“Ya, saya senang karena di kampung tidak punya tanah, sempit-sempit rumahnya. Jadi ingin punya tanah lebar,” kata Maryoto. Kini, hidupnya sudah jauh lebih enak dibanding pertama kali menginjakkan kaki di Palembang: tanpa penerangan, air bersih, dan rawan serangan hewan liar.

Saya tak bisa membayangkan bagaimana gambaran Bumi Agung di tahun pertama ia datang. Saat berkunjung pertengahan November lalu, dari pusat kota Palembang saya masih harus menempuh perjalanan selama tiga jam membelah sungai Musi. Itu pun diselingi berjalan kaki melewati tanah becek dan gambut-gambut dangkal untuk sampai ke rumah Kepala Desa, tempat saya menemui pria berusia 63 tahun ini.

Pada tahun ketika ia pertama kali pergi jauh dari kampung halaman, Desa Bumi Agung masih serupa hutan gambut tak terjamah. Jalanannya setapak dipenuhi rerumputan. Jika dua orang berjalan berpapasan, mereka harus memutar pundak, memberi ruang agar sama-sama tak tercebur ke genangan parit.

“Sebenarnya agak kaget ketemu air. Kalau hujan turun, ndak bisa keluar rumah,” katanya menggambarkan kondisi rumah panggung berukuran 6x6 meter yang disediakan pemerintah kala itu.

Jika hujan datang, titian dari kayu nibung yang menghubungkan rumah panggung dengan jalan setapak akan tenggelam, membikin akses jalan tertutup total. Mereka pun hanya bisa berdiam diri di dalam rumah, menunggu air surut, sambil memancing ikan dari rumah kayu dengan ketinggian 1,5 meter. Di musim kemarau, mereka harus usaha ekstra mencari sumber air bersih.

Biasanya warga beramai-ramai menggali sumur di titik air gambut hingga kedalaman tiga meter. Satu sumur hanya menghasilkan air sebanyak dua jerigen ukuran sedang. Supaya bisa diminum, air galian itu harus terlebih dulu diendapkan selama satu malam. Selain hujan dan kemarau, setiap hari pupil mata Maryoto juga harus ekstra melebar, membiasakan diri dengan kabut tebal yang selalu menyelimuti tanah Bumi Agung.

Gagal karena Revolusi Hijau

Di kota kelahirannya Solo, Maryoto boleh berbangga diri, memamerkan gambar-gambar pembangunan Bumi Agung yang dianggapnya sudah sangat maju. Bagi sanak saudaranya yang mantan transmigran, ia menjadi pemenang karena mampu bertahan di desa terpencil. Dulu sebagai petani, kini buruh kasar.

Tiga hari tiga malam Maryoto bersama isteri, satu anak, dan satu keponakannya menuju Sumatera. Perjalanan sehari semalam dari Solo ke Jakarta, ia tempuh menggunakan armada darat. Sesampainya di Jakarta, satu minggu Maryoto menunggu giliran diberangkatkan dengan 500 orang lainnya menggunakan kapal tongkang ke perairan Sumatera Selatan.

Sesampainya di Bumi Agung, ada 25 Kepala Keluarga (KK) lainnya yang sudah menempati jatah dua hektare tanah dari pemerintah. Jumlah itu terus bertambah menjadi 450 KK karena kabar panen raya dari tahun 1992-1994 menyebar luas, membikin orang tertarik ikut pindah.

Saat itu, lahan mereka masih digarap dengan sistem tanam tabur. Biji padi disebar tak berarah pada lahan gambut tanpa tambahan pupuk maupun pestisida kimia. Hasil panennya bisa mencapai 30-50 karung per hektare. Artinya, setiap keluarga maksimal memanen 100 karung dalam 3-6 bulan.

Siswono Yudo Husodo, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Indonesia kala itu, mau susah payah mengunjungi desa terpencil di Palembang utara tersebut dan mengklaim Bumi Agung sebagai contoh keberhasilan program transmigrasi pemerintah.

Namun, kejayaan Bumi Agung tak berlangsung lama. Pada 1995, lahan-lahan itu rusak akibat program peningkatan kesejahteraan lain dari pemerintah: Revolusi Hijau.

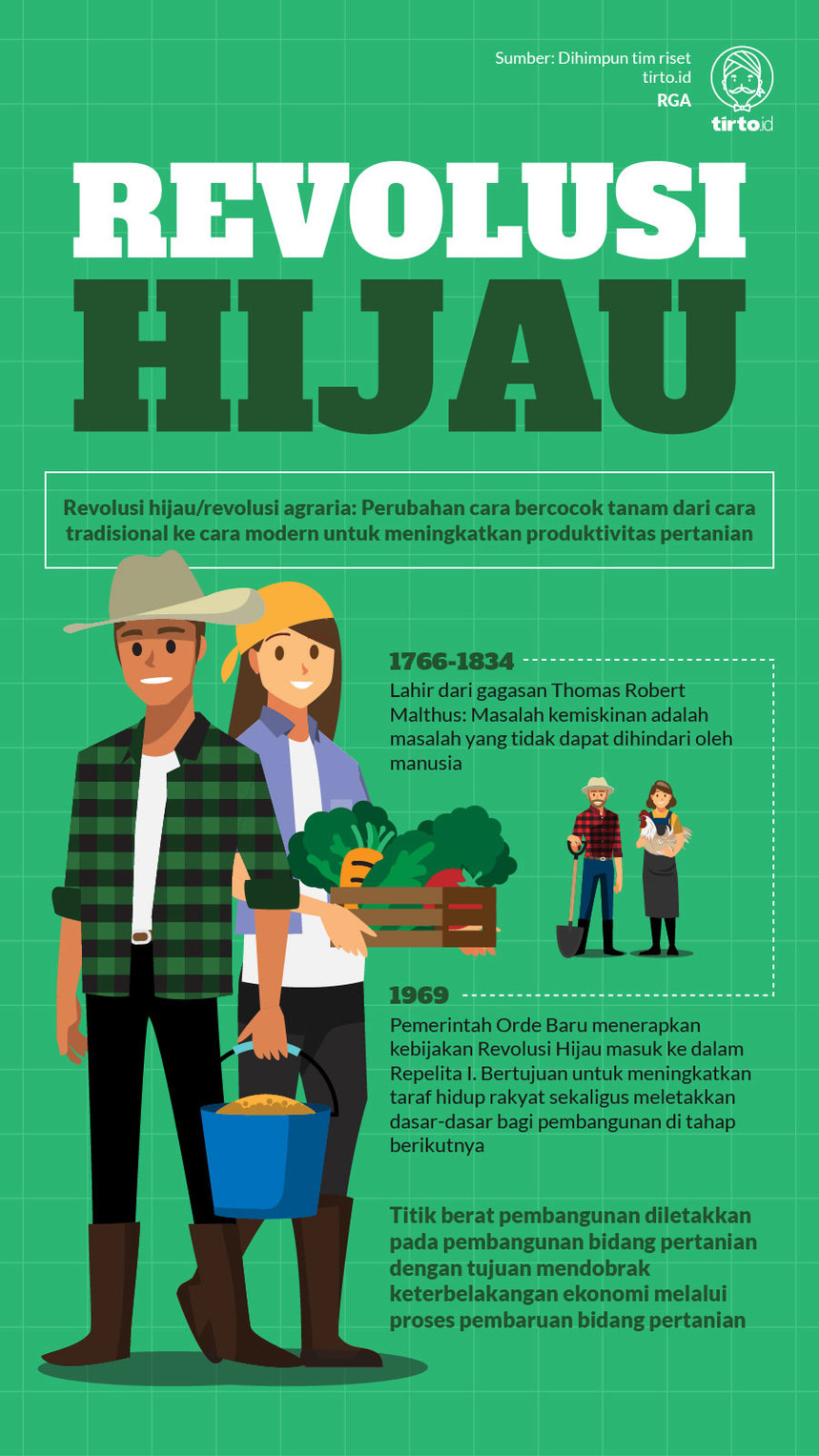

Revolusi Hijau merupakan sistem perubahan cara bercocok tanam dari tradisional ke modern guna meningkatkan produktivitas pertanian. Gagasan ini dicetuskan Pemerintah Orde Baru dalam program Repelita I pada 1969. Repelita I secara normatif bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian.

Revolusi Hijau fokus pada empat pilar penting, yaitu penyediaan air melalui sistem irigasi, penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan benih varietas unggul demi mencapai swasembada beras. Program ini dibarengi pembangunan pabrik-pabrik pupuk urea di daerah Palembang, Cikampek, dan Kalimantan Timur. Namun, Revolusi Hijau tak cocok diterapkan di lahan gambut seperti Bumi Agung.

“Setelah pakai pupuk dan pestisida kimia, panen kami berkurang 50 persen dan terus menyusut di tahun-tahun setelahnya,” ungkap Maryoto.

Gambut merupakan ekosistem unik yang resisten ketika mendapat intervensi bahan-bahan kimia. Alhasil, padi-padi di Bumi Agung mulai diserang hama: tikus, wereng, babi, hingga gajah. Sebagian besar transmigran mulai tidak betah. Ada 300 lebih keluarga yang akhirnya memilih pulang ke kampung halaman, menyisakan hanya sekitar 100 keluarga.

“Saya bertahan dengan menanam sayuran lain, kacang tanah, jagung, cabai. Ya, bertahan karena nekat saja.”

Akhirnya, pada 1996 perusahaan-perusahaan sawit mulai mengekspansi Bumi Agung dan sekitarnya. Desa terpencil itu kembali didatangi transmigran, tapi warganya tak lagi bercita-cita punya lahan luas dan menjadi petani, melainkan menjadi buruh perusahaan-perusahaan sawit. Kini, 90 persen warganya bekerja sebagai buruh sawit.

Maryoto pun akhirnya pensiun bercocok tanam pada 2006. Ekspansi sawit membikin lahan dan tanamannya mati karena penyakit. Ia kini mengisi pemasukan dengan menukang apa saja, dari kayu hingga batu, dari desa satu ke desa lainnya. Meski tak punya penghasilan tetap, Maryoto menganggap hidupnya tak merana.

“Saya lebih mujurlah sekarang, daripada [transmigran] yang pulang karena bangkrut.”

Editor: Maulida Sri Handayani