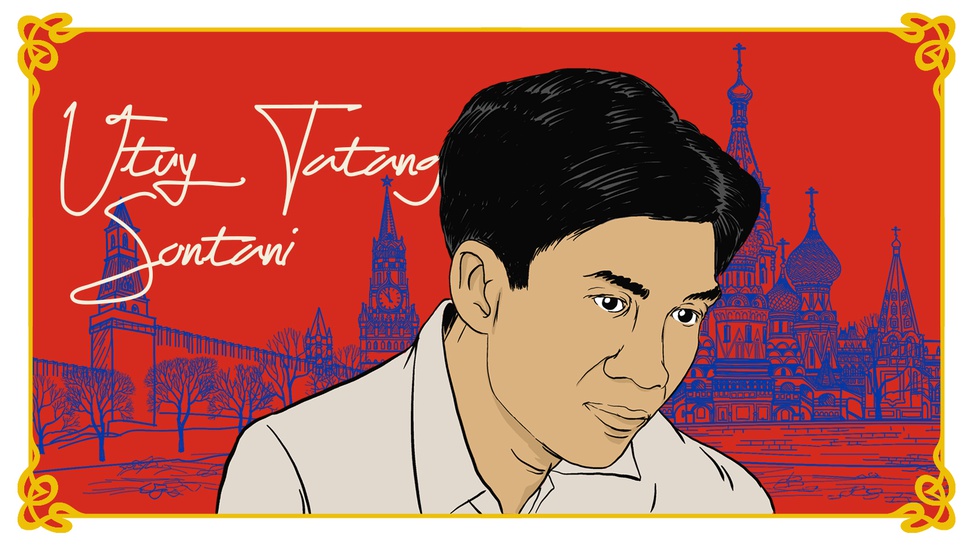

tirto.id - Mata Valery Fedorstov tiba-tiba berbinar, senyumnya terkembang, dan dari bibirnya meluncur sebuah kisah yang menggoreskan kesan bagi para mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia di Institut Kajian Asia Afrika (ISAA), Universitas Negeri Moskow, 46 tahun lalu.

“Saya ingat hari itu: awal musim semi yang cerah, ruangan yang agak luas, segalanya tampak baik dan meriah. Guru kami senang; dia masih malu-malu tapi jelas sekali bahwa dia sangat senang,” kata Valery, sosok plontos yang sudah lebih dari dua dasawarsa tinggal di Indonesia, mengenang perayaan “Malam Utuy Tatang Sontani” di auditorium Perpusatakaan Sastra Asing, Moskow, 13 Maret 1975.

Sebelum acara itu digelar, mahasiswa ISAA sudah lebih dulu mementaskan karya Utuy di kampusnya, dengan ruang dan panggung serta kostum sekadarnya. Di Perpustakaan Sastra Asing—yang kini halamannya dipenuhi puluhan patung para penulis dari berbagai dunia, tentu saja: kecuali Indonesia—pementasan itu dikemas lebih sungguh-sungguh. Selain mementaskan beberapa fragmen novel Tambera, dalam acara itu ada juga pembacaan puisi, pertunjukan tari, dan diskusi.

“Semua orang bertepuk tangan, guru kami terharu. Saat itulah kami melihat Pak Guru seperti bunga yang baru disiram air. Semua orang senang dengan kehadirannya di sini.”

Valery adalah satu dari segelintir orang Rusia yang berkesempatan berkenalan dengan Utuy Tatang Sontani, pengarang Indonesia yang menghabiskan hari-hari terakhirnya sebagai pengajar d ISAA.

Utuy datang ke ISAA pada awal musim dingin 1975, saat Valery tingkat tiga. Utuy dibawa ke hadapan para mahasiswa oleh Liudmila Demidyuk, dosen muda yang kala itu baru menyelesaikan pendidikan di Malaysia.

“Pakaiannya bagus: mantel abu-abu, kemeja kotak-kotak, dan nyaris tidak pernah pakai dasi. Cara bicaranya pelan, tubuhnya tidak tinggi, agak kurus, warna kulitnya seperti rata-rata orang Indonesia. Kami tahu dia sudah agak tua, tapi belum kakek-kakek,” begitu ingatan Valery mengenai sosok Utuy Tatang Sontani.

Utuy, sambung Valery, dikenalkan oleh Liudmila kepada mahasiswanya sebagai penutur bahasa Indonesia. Selain buat memperlancar kemampuan berbahasa para mahasiswa, kehadiran pengarang asal Cianjur di ISAA juga dimaksudkan guna menambah dan memperbaiki pemahaman mereka tentang sastra dan budaya Indonesia.

“Bagi kami, diajar olehnya adalah prestasi, sebuah kehormatan, karena kami tahu dia adalah pengarang yang terkenal.”

Suatu hari Valery diminta pihak ISAA untuk mengantar Utuy mengunjungi dokter. Kondisinya tidak terlalu parah, tapi dianjurkan untuk berobat. Saat itulah Utuy bercerita mengenai hal yang amat personal, hal yang amat jarang ia lakukan kepada mahasiswa, tentang kerinduannya kepada anak istri di Indonesia.

“Pak Utuy menunjukkan foto keluarga, berwarna, padahal foto-foto di Uni Soviet kala itu kebanyakan masih dicetak hitam putih. Saat menunggu dipanggil dokter, untuk pertama kalinya saya melihat mata Pak Utuy berair.”

Selama menjadi pengajar, Utuy ditandemkan dengan Demidyuk—dan hanya dengan Demidyuk Utuy berbagi cerita di lingkungan kampus. Orang Indonesia yang sama-sama mengajar di ISAA juga orang-orang KBRI yang sesekali datang ke sana sebisa mungkin dihindari Utuy.

“Dia merasa diintai. Pengalaman hidup di Tiongkok menimbulkan trauma besar dalam diri Pak Utuy,” kata Liudmila, kini Guru Besar Bahasa Indonesia di ISAA.

Kedatangan Utuy di Moskow adalah buah sekaligus kepanjangan nasib yang dipikulnya sejak meninggalkan Indonesia, akhir September 1965. Tujuh tahun sebelum tinggal di Negeri Beruang Merah itu, Utuy lebih dulu tinggal di Peking (kini Beijing) bersama rombongan besar masyarakat Indonesia yang diundang menghadiri Perayaan 1 Oktober.

“Salah satu versi menyebut Utuy datang ke Peking untuk berobat, versi lain menyebut untuk menghadiri perayaan. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi saya tahu betul bahwa istrinya tidak jadi ikut karena paspornya belum siap, dan dia mau menyusul,” sambung Liudmila.

Peristiwa 1965 membuat rencana itu berantakan. Utuy tidak bisa kembali, sang istri tidak bisa pergi. Hubungan mereka terputus, dan baru tersambung 10 tahun kemudian setelah Utuy meninggalkan Tiongkok dan Ajip Rosidi menemukannya di Moskow.

“Ketika saya memberikan foto-foto Utuy terbaring di ranjang rumah sakit yang saya buat, istrinya menangis terharu, karena baru waktu itu ia tahu bahwa suaminya masih hidup dan jelas pula tempatnya,” kata Ajip Rosidi dalam pengantar Di Bawah Langit Tak Berbintang.

Pengalaman berkirim surat dengan istri itu setidaknya dua kali disebut Utuy dalam dua karyanya yang belum rampung, antara lain dalam Lelaki Tua di Negeri Baru (bertanggal 28 Mei 1976), serta Di Sanatorium (bertanggal 26 Juli 1979).

“Bu, suratmu sudah kuterima. Dan aku bisa mengerti mengapa kau tidak bisa memenuhi permintaanku datang kepadaku mendampingi aku. Bagiku tak ada jalan lain selain meminta keridoanmu untuk mencari gantimu.”

Tapi hanya sampai di situ, dan hanya itu saja; apa yang mesti ditulis selanjutnya tak bisa lagi dia tuliskan. Dan sekalipun berkali-kali dia mengerut-ngerutkan keningnya, tetap saja tak bisa melanjutkan.

(Lelaki Tua di Negeri Baru, hal. 13).

Terkurung di Peking

Utuy tiba di Peking pada 28 September 1965, tiga hari sebelum Peristiwa G30S meletus di Indonesia. Berita mengenai tragedi politik itu didapat Utuy dan rombongan dari tuan rumah; informasi yang mereka terima menyebut elemen Angkatan Darat dan PKI diduga terlibat di dalamnya.

“Terhadap pemberitahuan itu pimpinan rombongan lalu menyimpulkan bahwa kami semua harus siap pikiran untuk tidak bisa segera pulang ke tanah air. Lebih jauh lagi, harus siap pikiran untuk dihadapkan kepada kehancuran keluarga yang ditinggalkan,” tulis Utuy dalam Di Bawah Langit Tak Berbintang.

Pada mulanya, kedatangan Utuy disambut baik para penulis Tiongkok. Cin-Cing Mei, penulis Negeri Tirai Bambu paling terkenal saat itu, bahkan menyatakan langsung kekagumannya. “Saya pengarang yang baru saja melahirkan sebuah buku. Tapi buku yang Kawan tulis sudah banyak. Karena itu saya ingin banyak belajar dari Kawan.”

Setelah Revolusi Kebudayaan melanda, situasi berubah. Sementara para penulis Tiongkok yang berteman dengan Utuy satu persatu dihabisi, semua rombongan Indonesia dipindahkan ke balik “Penjara Tembok Merah”, sebuah kamp yang dijaga ketat oleh tentara.

Di sana, selain dipaksa untuk menanggalkan identitas asli—Utuy kemudian mengubah namanya menjadi Awal; Mang Awal—rombongan Indonesia juga mesti mempelajari ajaran-ajaran Mao Ce-Tung. Alih-alih tunduk, penulis Tambera ini malah sering mangkir dan mengisi waktu dengan bermain biola atau melukis, kegiatan yang kemudian membuatnya dicap sebagai kaum borjuis.

“Mang Awal itu keras karakternya, mudah tersinggung, gampang marah, dan inilah yang membuat dia tak punya teman, hidup terisolasi,” tulis Waloejo Sedjati dalam memoarnya Bumi Tuhan (Penerbit Buku Kompas, 2013).

Sedangkan menurut Villen Sikorsky, karib sekaligus pakar Utuy Tatang Sontani, Utuy kerap bersikap demikian tidak melulu karena ada perselisihan pribadi, tapi karena tahu apa artinya harga diri.

Awal Tanpa Mira, dan Karyanya

Seturut keterangan Soegeng Soedjono, sesepuh orang Indonesia di Praha, kedatangan Utuy di Moskow sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan eksil Indonesia di Eropa. Betapa tidak, pertentangan sengit antara Blok Peking dan Blok Moskow sama sekali bukan halangan bagi Utuy untuk melanjutkan hidup.

Omong-omong soal pesona Utuy di Eropa, Anwar Purnama, sahabat Soegeng, rela jauh-jauh datang dari Kiev ke Moskow hanya demi menemui Utuy barang beberapa saat. Ia menghabiskan waktu 9 jam berkereta api, kemudian balik lagi ke Kiev.

“Peristiwa itu berlangsung kira-kira tahun 1972. Teman-teman bilang Kang Utuy mau ketemu saya setelah diberitahu ada orang Cianjur yang juga kelayaban di Soviet,” kata Anwar, eksil yang tak bisa pulang setelah melanjutkan studi di Kampus Kabelnaya alias Universitas Persahabatan Bangsa-bangsa (kini RUDN).

Disinggung mengenai hal-hal yang dibicarakannya dengan Utuy, Anwar tertawa. “Bi Odah! Kang Utuy bilang kalau dia suka makan di warung Bi Odah. Itu warung lokasinya tak jauh dari rumah orang tua saya di Bojong Meron.”

Meski hidup luntang-lantung karena keterlibatannya dalam Lekra—dan dengan demikian dilabeli komunis—Utuy menyebut dirinya bukanlah komunis dan ia sama sekali tidak mengerti apa itu komunisme.

“Aku masuk Lekra karena aku karib dengan Bung Nyoto. Bagiku, Bung Nyoto itu orangnya indah, seorang politikus yang sekaligus seorang budayawan. Sejak itu aku menganggap keindahan itu ada dalam komunisme,” kata Utuy, sebagaimana dicatat Waloejo Sedjati (hal. 258).

Pengalaman hidup di Tiongkok benar-benar mengubah pandangan Utuy terhadap komunisme dan PKI. Bahkan ketika Utuy memutuskan meninggalkan Tiongkok dan tinggal di Moskow, ia sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang-orang PKI. Semua keperluannya, mulai dari mencari suaka dan tempat tinggal, hingga mendapatkan pekerjaan di ISAA, diurus oleh organisasi Persatuan Pengarang Soviet.

“Terus terang aku tak suka pada petugas partai, yang kalau muncul bukan manusianya, tapi jabatannya. Ketemu orangnya saja sudah rugi,” kata Utuy.

Waloejo Sejati, eksil yang merasakan hidup di Korea Utara, Uni Soviet, dan Prancis, sama sekali tidak terafiliasi dengan PKI, dan karenanya lekas akrab dengan Utuy. Warsa 1979, keduanya pernah sama-sama menjalani istirahat di sebuah sanatorium milik Palang Merah, tak jauh dari Moskow.

Kudengar Mang Awal beristirahat di sini, makanya kucari-cari, dan saat makan inilah kukira yang paling tepat untuk menemukannya. “Apa kabar Mang?”

“Apa kabar?” (Utuy) mencibir dan angkat pundak, “Ya beginilah kalau Awal tanpa Mira,” kami lalu tertawa. (hal. 259).

Kepada Waloejo, Utuy kerap menyebut nama Villen Sikorsky sebagai anggota Persatuan Pengarang Soviet yang bertugas mengurusi kebutuhannya. Lebih dari itu. Sikorsky tidak hanya menyediakan kebutuhan Utuy, tapi juga menjadi teman diskusinya. Atas dorongan Sikorsky pula Utuy kemudian menyelesaikan sejumlah karya di Moskow, antara lain Kolot Kolotok, novel penting dalam sejarah pembelajaran bahasa Indonesia di Uni Soviet.

“Sejak tahun 1950-an, teks-teks pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari di ISAA bersumber dari naskah pidato Bung Karno. Memasuki tahun 1970-an, hubungan Soviet-Indonesia menegang. Pidato politik Sukarno dianggap tak relevan lagi disampaikan di perkuliahan,” kata Liudmila Demidyuk.

Perubahan zaman tentu berpengaruh terhadap perubahan leksikon. Liudmila lantas menyusun kurikulum baru yang disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Saat itulah Utuy datang dan menulis karya anyar. Sebuah karya yang lebih banyak menyinggung adat istiadat alih-alih sarat muatan politis—laiknya kecenderungan karya Utuy saat aktif di Lekra.

“Kolot Kolotok ini unik. Versi terjemahannya dalam bahasa Rusia bahkan lebih dulu diterbitkan daripada versi bahasa asli,” kata Victor Pogadaev, sekretaris Pusat Nusantara, lembaga di Rusia yang fokus mengkaji kebudayaan negara-negara Asia Tenggara.

Selain novel Kolot Kolotok, Lelaki Tua di Negeri Asing, dan Di Sanatorium, karya-karya Utuy yang dia selesaikan serta dia tulis di Moskow antara lain Anjing (cerita pendek); Lelaki Telanjang Bulat dan Trilogi Sarti—bagian 1 Benih; bagian 2 Tumbuh—(novel); Bukan Orang Besar (drama), Berbicara tentang Drama (esai), serta Mengapa Mengarang, Haru yang Tak Kunjung Kering, What is a Name? (memoar).

Semua naskah itu kini berada di tangan Sikorsky dan beberapa salinannya pernah dikirimkan kepada Ajip Rosidi serta Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin. Pada 2001 memoar Utuy diterbitkan Pustaka Jaya dengan judul Di Bawah Langit Tak Berbintang.

“Peluang berjumpa dan bergaul dengan sang pengarang menjadi semacam keberuntungan bagi saya, sedangkan urusan menyimpan manuskrip dan kertas lain peninggalannya saya anggap sebagai derma,” kata Sikorksy, dalam makalah yang ia tulis untuk Konferensi ke-2 EUROSEAS di Hamburg, September 1998.

Menurut Sikorsky, Utuy selalu mencetak sendiri tulisannya di mesin tik tua dengan font latin kecil: 67-82 huruf di setiap baris, serta 55-62 baris per halaman. Di samping versi terakhir, tak jarang ada pula satu-dua naskah pendahuluan dengan berbagai coretan yang menunjukkan usaha melelahkan dalam menemukan kata, ungkapan, atau penggambaran situasi.

“Urusan saya dengan Utuy sudah selesai. Saya sudah menjadi temannya, merawat karya dan dokumen-dokumennya, serta menuliskan semua yang saya tahu tentang dirinya. Satu-satunya yang ingin saya lakukan sekarang adalah menyerahkan semua dokumen Utuy kepada ahli warisnya,” ungkap Sikorsky, awal tahun 2020.

Pada 17 September 1979, tepat hari ini 42 tahun lalu, Utuy meninggal akibat serangan jantung. Kuslan Budiman, sosok yang merawat dan menemani Utuy di flatnya—Artekovskaya, 2-1-164—menemukan Utuy terpejam dan terkulai dengan buku di dada ketika hendak mengajak “rajawali yang tak bisa pulang” itu bersantap.

“Aku berteriak dekat kupingnya! Tubuhnya kuguncang-guncangkan, dia tetap tidak memberikan reaksi. Aku sudah mulai panik! Kuambil cermin dan kudekatkan ke mulut dan hidungnya, cermin tak menjadi redup oleh lembap pernapasannya,” ujar Kuslan, yang dalam memoar Waloejo Sedjati disebut dengan Bung Tjakra (hal. 262).

Jenazah Utuy kemudian dibawa ke ISAA. Para pengajar dan pengarang Uni Soviet, serta anggota PKI di Moskow, yakni segelintir orang tua Indonesia yang fasih sekali berbahasa Belanda, menghadiri pemakaman Utuy dan mengantarnya ke permakaman Mitino, kurang lebih 30 km dari Moskow.

Salah seorang hadirin bahkan sempat membuat foto dan hendak menyerahkannya kepada orang KBRI, tapi keburu disergah Sikorsky. “Jangan diberikan kepada KBRI: semua orang komunis, golongan yang diincar KBRI, ada semua di foto itu. Utuy tentu tidak mau dikait-kaitkan lagi dengan urusan semacam itu,” sambung Sikorsky.

Sesuai wasiatnya kepada Kuslan, Utuy dimakamkan secara Islam. Lokasi makamnya di Sektor Muslim Blok 1 serta tanggal meninggal pada nisan—di bawah keterangan Indonesiyskiy Pisatel, pengarang Indonesia—menunjukkan bahwa makam Utuy tergolong yang paling awal di area itu.

Hingga 1991, perawatan makam Utuy ditanggung oleh Persatuan Pengarang Uni Soviet. Setelah Soviet bubar, hanya Sikorsky, tahun ini usianya 89 tahun, dan beberapa orang Indonesia yang masih rutin mengunjungi makam itu.

Anna Shaposhnikova, mantan Direktur Pusat Kebudayaan Rusia (PKR) Jakarta, menyebut makam Utuy seharusnya menjadi tanggung jawab dan kebanggaan bangsa Indonesia. Jika suatu saat kondisi makam Utuy rusak atau tak diziarahi lagi, bukan tidak mungkin makam itu bakal ditimpa jenazah lain.

Mendapat informasi demikian, salah seorang staf KBRI Moskow memberi jawaban dilematis. “Bukan kami tidak mau merawatnya. Kami khawatir jika kami melakukan itu maka anggapan dan ketakutan orang Indonesia bahwa PKI tengah siap-siap bangkit lagi seolah-olah mendapat afirmasi.”

Editor: Irfan Teguh