tirto.id - “Mungkin Anda sudah tahu itu,” tulis David Wallace-Wells dalam artikel “The Uninhabitable Earth” yang diterbitkan New York Magazine pada 9 Juli lalu. “Tiap hari ada berita yang mengkhawatirkan.”

Wallace-Wells mengacu pada berita-berita seputar pemanasan global yang naik dua kali lipat sejak 1998 dan retakan es di Antartika yang bertambah 11 mil dalam enam hari.

Di tengah kenaikan suhu global, laut yang menghangat, dan retaknya gunung es di kutub selatan, penerbitan artikel Wallace-Wells kembali membuka diskusi publik tentang kepunahan massal (mass extinction) keenam dan memicu polemik. Ia dituduh hanya mengolah versi populer dari sumber-sumber ilmiah menjadi narasi horor.

"Akan sangat membantu jika si reporter mengidentifikasi sumber-sumber yang dia kutip—dia akan kesulitan memeriksa pokok-pokok yang dia tulis,” ujar peneliti iklim Bob Kopp dari Universitas Rutgers kepada Washington Post.

“Strategi mengatasi perubahan iklim mulai bekerja. Biaya pembangkit energi matahari dan angin sudah turun di seluruh dunia; produsen mobil berjanji memproduksi lebih banyak kendaraan listrik, kuantitas karbon yang lepas ke atmosfer dari aktivitas manusia telah stabil selama tiga tahun belakangan,” tulis Robinson Meyer menanggapi artikel Wallace-Wells di The Atlantic.

“Di sisi lain, pemerintahan Trump sukses melemahkan substansi dari kebijakan iklim Amerika.”

Baca:

Apa itu Kepunahan Massal?

Kajian kepunahan massal dipicu oleh artikel Jack Sepkoski yang berjudul “Phanerozoic Overview of Mass Extinction” (1985). “Kepunahan massal, menurut Sepkoski dalam artikel tersebut, adalah “melesatnya angka kepunahan kepunahan secara pesat [...] yang dialami oleh lebih dari satu jenis spesies yang tersebar luas secara geografis selama interval waktu geologis yang terlatif singkat [dan] mengakibatkan setidaknya penurunan keragaman spesies tersebut.”

Tiga tahun sebelumnya, Jack Sepkoski dan David Raup memetakan lima peristiwa kepunahan massal yang berlangsung jutaan tahun silam dalam sebuah artikelnya lain.

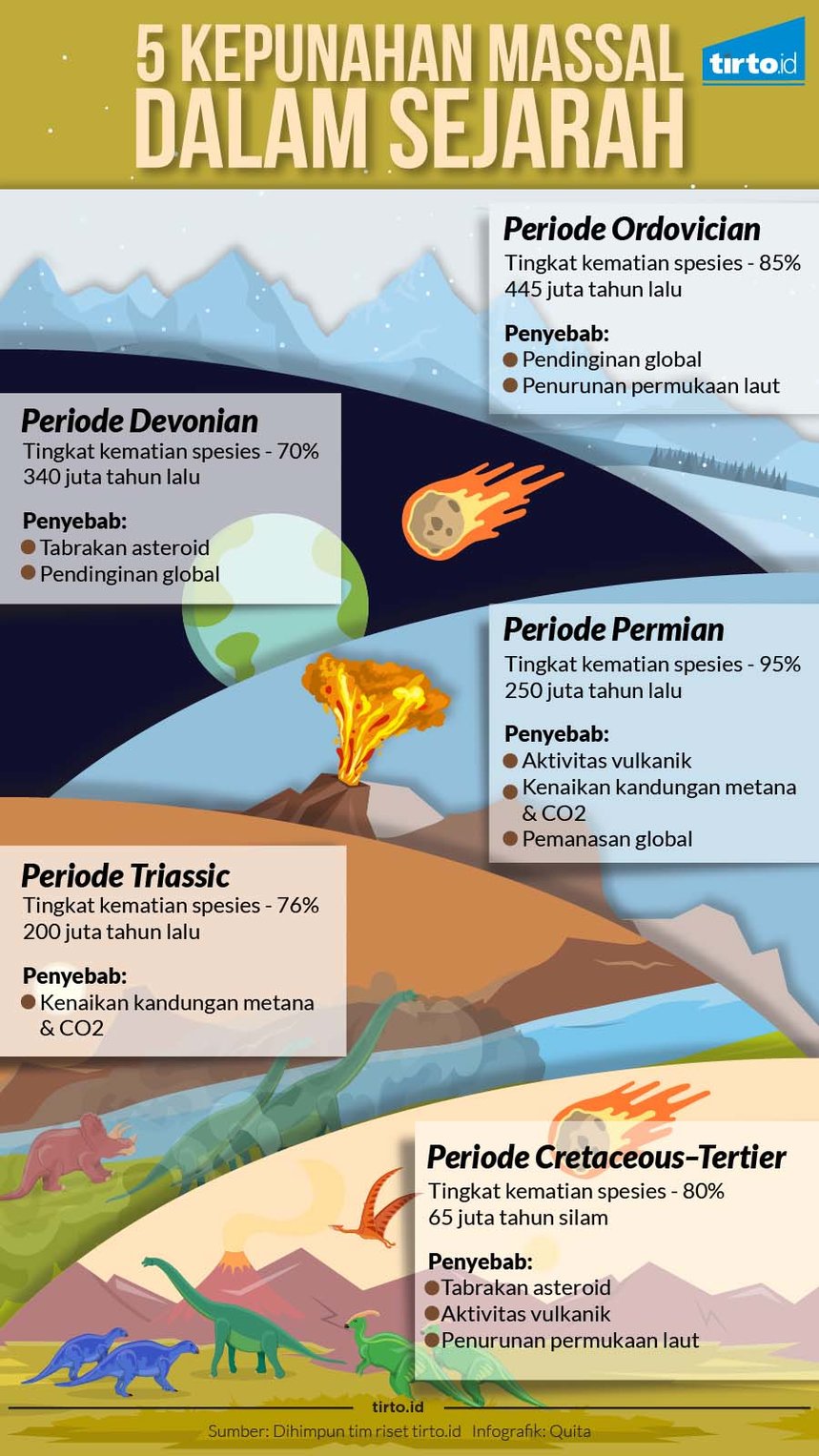

Periode Ordovician (445 juta tahun lalu), yang disebabkan oleh pendinginan global dan penurunan permukaan laut membunuh 85 persen spesies di bumi. Periode Devonian terjadi pada 340 tahun silam dengan tingkat kematian spesies 70 persen. Penyebabnya adalah jatuhnya asteroid dan pendinginan global. Periode kepunahan ketiga adalah Periode Permian yang disebabkan aktivitas vulkanik, kenaikan kandungan metana dan CO2, dan pemanasan global. Kepunahan ini terjadi 250 juta tahun yang lalu.

Naiknya kandungan metana dan CO2 juga mengawali periode kepunahan selanjutnya, yakni Periode Triassic, yang terjadi 200 juta tahun lalu. Tingkat kematian spesies: 76 persen. Periode terakhir atau Periode Cretaceous–Tertier, yang paling populer karena kematian dinosaurus, terjadi 65 juta tahun silam. Dengan tingkat kematian spesies 80 persen, kepunahan ini disebabkan oleh jatuhnya asteroid, aktivitas vulkanik, serta menurunnya permukaan laut. Dalam empat periode kepunahan pertama, sebagian besar spesies yang tumbang berada di perairan.

Skema kepunahan keenam kali ini ditandai oleh kepunahan jutaan spesies di darat dan laut yang telah dan sedang berlangsung, termasuk manusia. Dalam artikelnya, Wallace-Wells menyebutkan sejumlah gejala dan kondisi yang saling terkait dan mempercepat kemusnahan massal keenam: naiknya suhu global, krisis pangan, ancaman merebaknya bakteri dan virus yang tertimbun dalam es, polusi udara, kebangkrutan ekonomi, dan meningkatnya kadar racun di lautan.

Namun, faktor kuncinya adalah pemanasan global. Beberapa pengamat bahkan telah menghubungkan kasus peningkatan suhu di beberapa tempat di Suriah sebagai penyebab kekeringan yang memicu ketidakstabilan pemerintahan dan akhirnya perang sipil sejak 2012.

“Sejak 1980, jumlah tempat yang mengalami peningkatan suhu secara ekstrem naik hingga lima puluh kali lipat,” tulis Wallace-Wells. Jika suhu naik dua derajat celsius (batas maksimum yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris tahun lalu) kota-kota seperti Karachi dan Kolkata akan sulit ditinggali.

Menurut perkiraan Bank Dunia, bulan-bulan dengan suhu terendah di wilayah tropis Amerika Selatan, Afrika, dan Pasifik akan lebih panas dari suhu bulan dengan suhu tertinggi pada akhir abad 20. Jika Timur Tengah diperkirakan mencapai 72 derajat celsius (tahun lalu mencapai rekor 54 derajat celcius), maka aktivitas haji mustahil diselenggarakan.

Kenaikan suhu global yang dipicu oleh bahan bakar fosil akan menaikkan permukaan laut hingga minimal 4 kaki dan 10 kaki pada akhir abad 21, serta membunuh lebih banyak spesies laut. Penyerapan karbon menyebabkan perairan yang kekurangan oksigen menghasilkan bermacam-macam mikroba yang membuat air semakin beracun.

Wallace-Wells juga menyebutkan kenaikan suhu naik hingga 5 derajat celsius—yang mungkin terjadi pada akhir abad ini—bisa menyebabkan berkurangnya pasokan pangan hingga 50 persen untuk jumlah penduduk yang bertambah 50 persen. Tanah di kawasan tropis hari ini lebih sulit ditanami secara optimal ketimbang bertahun-tahun silam.

Namun, kekeringan massal juga menjadi ancaman “Jika tidak ada pengurangan emisi pada 2080, kawasan Eropa selatan bakal berada dalam kondisi kekeringan ekstrem permanen,” lanjut Wallace-Wells mengutip beberapa kawasan seperti Australia, Afrika, Amerika Selatan, dan Cina yang kini menjadi lumbung pangan dunia.

Dari Holosen ke Antroposen

Fokus Wallace-Wells pada dampak dan peristiwa sosial-politik yang mengiringi kepunahan global mengingatkan perdebatan seputar istilah Antropocene yang belakangan marak digunakan untuk menandai skala waktu geologi saat ini.

Pengistilahan yang baku dan digunakan secara umum oleh komunitas ilmuwan dunia adalah Holosen, yang merujuk pada skala waktu geologi yang dimulai sejak sekitar 10.000 tahun silam. Ia ditandai oleh peningkatan permukaan air laut karena melenyapnya es-es di kutub utara dan selatan. Pada era Holosen, spesies manusia modern (Homo sapiens) muncul dan beranak-pinak hingga hari ini.

Adapun Antroposen merujuk pada situasi di mana manusia menjadi faktor utama dalam perubahan-perubahan geologi. Peraih Nobel Kimia (1995) Paul Crutzen, yang pertama kali mengusulkan istilah ini, menjelaskan Antroposen dimulai ketika Revolusi Industri bergulir di Eropa pada akhir abad 18.

Dalam tulisan “Geology of Mankind” yang dimuat di jurnal Nature pada 2000, Crutzen menyajikan beberapa bukti untuk menyokong tesis Antroposen. Di antaranya adalah meningkatnya populasi manusia sepuluh kali lipat dalam kurun waktu 300 tahun, ribuan spesies terancam punah, air dieksploitasi habis-habisan oleh manusia, peningkatan populasi ternak penghasil gas metana hingga 1,4 miliar, eksploitasi 30-50 persen permukaan tanah, lenyapnya hutan hujan tropis dengan skala yang sangat cepat, penggunaan energi yang meningkat enam belas kali lipat pada abad 20.

Gagasan Antroposen sebetulnya tidak dimulai dari Crutzen. Dia sendiri menyebutkan beberapa ilmuwan sebelumnya yang telah menempatkan keberadaan manusia sebagai faktor penting perubahan alam. Pada 1873, geolog Italia telah menggunakan istilah Antropozoik. Pada 1926, ilmuwan Soviet Vladimir Vernadsky dan geolog Perancis Teilhard de Chardin mengajukan konsep noösphere (“dunia pemikiran”) untuk menandai semakin besarnya kekuatan otak manusia dalam membentuk masa depan dan lingkungan di sekitarnya.

Belakangan, konsep Antroposen digugat oleh sejumlah pemikir lingkungan yang berfokus pada bentuk-bentuk relasi sosial manusia yang menjadi penentu perubahan alam. Sebutan Antroposen pada akhirnya mengacu pada aktivitas manusia secara luas dan acak dalam perusakan alam.

Jason W. Moore, asisten professor Sociology, Binghamton University yang juga menjabat koordinator World-Ecology Research Network, mengusulkan konsep Capitalosen (Capitalocene) yang memperhitungkan sejarah aktivitas produksi dan akumulasi kapitalis di seluruh dunia. Dengan menarik hubungan positif antara ekonomi-politik dan perusakan alam, implikasinya adalah resiko kepunahan massal sejak awal menjadi masalah politik.

Tentu revolusi industri yang mengawali periode Antroposen tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme industrial yang secara masif mengeksploitasi bahan bakar fosil dan kekerasan politik untuk membuka lahan-lahan baru produksi untuk produksi.

“Antroposen adalah kisah gampangan” tulis Jason W. Moore dalam Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism (2016), “karena konsep itu tidak mempertanyakan lebih lanjut fenomena ketimpangan sosial, alienasi, dan kekerasan yang telah menubuh dalam ekonomi dan kekuasaan.”

Penulis: Windu Jusuf

Editor: Maulida Sri Handayani