tirto.id - Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata "buku"? Gambaran lembaran kertas yang berjilid, berukuran besar atau kecil, lengkap dengan sampul mungkin muncul dalam bayangan. Lantas, bagaimana dengan “buku manusia"? Bisa jadi bayangan yang hadir tidak sejelas sebelumnya, karena buku jamak dimaknai sebagai benda. Bukan manusia.

“Buku” manusia diilustrasikan dengan jelas lewat film Fahrenheit 451 (1966). Dalam film besutan sutradara François Truffaut itu, orang yang menghapal isi buku disebut dengan “buku manusia". Hal ini mereka lakukan sebab buku dilarang dicetak, apalagi dibaca. Siapa pun yang ketahuan menyimpan buku akan ditangkap. Bukunya pun akan dibakar. Orang-orang yang mencintai buku pun rela membaca serta mengingat isinya agar informasi dan pengetahuan yang mereka dapat dari buku tidak menguap. Buku yang telah selesai dibaca tidak lupa dibakar agar mereka lolos dari tangkapan pihak berwenang.

“Di luar kelihatan gembel, di dalam ada perpustakaan,” begitu kata salah seorang "buku manusia". Hidup sebagai minoritas dan buronan, “buku manusia" harus hidup miskin di stasiun kereta, hutan, dan bukit. Tiap orang diidentifikasi sesuai judul bacaan yang dikuasainya.

Meski begitu, “buku manusia" masih mengimani dua hal: Pertama, suatu saat mereka akan dipanggil satu per satu untuk menceritakan apa yang telah mereka pelajari, dan kedua, di masa depan, buku akan dicetak kembali.

Dari alam fiksi, "buku manusia" pun jadi kenyataan. Melissa Zhu, jurnalis “Human Library: A New Way of Tacit Knowledge Sharing”, meminjam “buku manusia" saat acara Human Library berlangsung di pusat kegiatan remaja (youth centre) Red Box di Somerset Road, Singapura. Kala itu, Zhu membaca tiga “buku manusia" yang masing-masing harus ia selesaikan dalam waktu 30 menit. Namun berbeda dari Fahrenheit 451, “buku manusia" di sini tak mewakili karya-karya sastra kanon. Mereka "hanya" akan bercerita soal kehidupan dan pengalaman yang telah mereka jalani.

Salah satu “buku manusia" yang dibaca Melissa adalah Chan See Ting, seorang perempuan berusia 24 tahun. See Ting mengidap alopecia, penyakit yang menyebabkan sistem imun menyerang folikel rambut sehingga membuatnya rontok. “Meskipun [rambut] ini tidak cantik, meskipun masih dalam proses berjuang dan [rambut] masih kacau, tapi saya rasa membicarakan [penyakit] ini akan mendatangkan kejelasan,” katanya.

See Ting awalnya tidak menyadari bahwa dirinya terserang penyakit langka. Semua berjalan normal hingga suatu saat ia menata rambut di salon untuk keperluan pesta pernikahan kakak kekasihnya. Penata rambut menanyakan apakah kepala See Ting habis terbentur sesuatu sebab ia melihat ada bagian botak kecil seukuran ibu jari di kepalanya. Beberapa minggu kemudian, See Ting panik karena ia mendapati bagian botak tersebut muncul di seluruh kepalanya.

“Saya tahu orang melihat saya dan kadang saya berharap mereka benar-benar bertanya. Saya rasa pertanyaan sebenarnya membantu orang untuk terbuka dan mulai membicarakan kondisinya itu. Saya akan mendorong orang untuk bertanya tapi dengan cara yang baik,” ujarnya.

Waktu 30 menit pun habis. Melissa melanjutkan membaca “buku manusia" kedua. Namanya Sazzad Hossain. Pemuda kelahiran Bangladesh ini pindah ke Singapura ketika berumur 11 tahun. Saat ini, ia resmi menjadi warga negara-kota Singa tersebut. Sazzad mengelola SDI Academy, sebuah organisasi sosial yang membantu pekerja migran untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Selain itu, SDI Academy juga menawarkan pelatihan keterampilan komputer.

Setelah Sazzad kelar bercerita, “buku manusia" ketiga dibabat oleh Melissa. Ia membaca Mitz, anggota Dream Catchers, sebuah kelompok yang bertujuan mengkampanyekan kesadaran seputar isu LGBT di kalangan pekerja Filipina yang tinggal di Singapura. Mereka mengadakan latihan menyanyi dan menari serta menyelenggarakan kontes untuk memamerkan bakat anggotanya tiap tahun.

“Buku Manusia" di Human Library

“Semuanya dimulai dengan kekerasan,” kata Ronni Abergel pada Der Spiegel. Pada 1993, seorang temannya tewas ditikam. Pembunuhan ini mendorong Abergel, warga Jerman keturunan Maroko, untuk membuat organisasi Stop The Violence bersama teman-teman lain. Ia pun terlibat dalam kegiatan aktivisme, mengajar soal resolusi konflik di kampus, dan mengorganisir konser.

Ide Human Library lahir tahun 2000 saat berlangsungnya Festival Roskilde, festival musik dan budaya terbesar di Eropa Utara. Pihak penyelenggara meminta Abergel dan kawan-kawannya menyelenggarakan sebuah kegiatan. Ide mereka saat itu adalah membuat orang mendengarkan kisah kehidupan orang-orang dari kelompok sosial yang sering menanggung stigma buruk. Hal ini dikarenakan Abergel dan teman-temannya menilai dialog adalah kunci untuk memahami persoalan. “Kami ingin meredakan amarah, kami ingin membantu melawan prasangka,” kata Abergel. “Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka berpikir ulang tentang posisi mereka sendiri.”

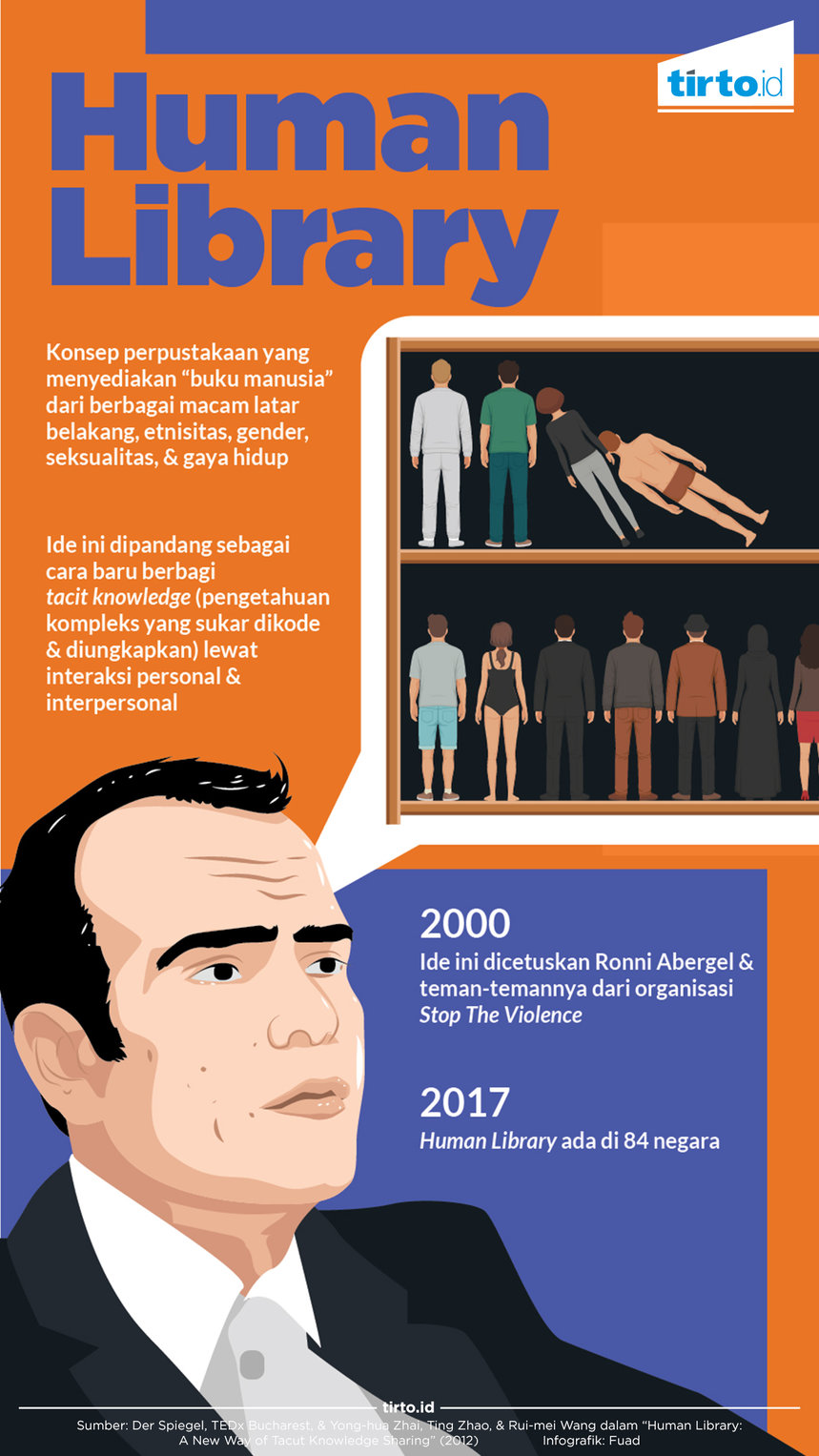

Human Library menyediakan “buku manusia" yang bisa "dipinjam" oleh pembaca. Di acara TEDxBucharest, Abergel menyampaikan bahwa “buku” di Human Library diperoleh secara sukarela. “Mereka relawan, mereka datang pada kami, mereka bilang saya punya pengalaman menjadi pengungsi, saya punya pengalaman menjadi transgender, saya punya pengalaman menjadi Yahudi, muslim, bipolar, panseksual, atau kelainan kebiasaan makan,” katanya. “Lemari buku kami adalah orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang, stigma sosial, etnisitas, gender, seksualitas, dan gaya hidup.”

Abergel melanjutkan bahwa Human Library mengadakan kerja sama dengan sekolah, perpustakaan, universitas, dan berbagai festival. Selain itu, Human Library juga bekerja sama dengan organisasi seperti IMF, perkumpulan perpustakaan, dan asosiasi perumahan. Tapi, fokus utama adalah masyarakat sipil. Sampai dengan tahun 2017, Human Library ada di 84 negara di seluruh dunia.

Human Library dipandang sebagai cara baru untuk membagikan pengetahuan tacit knowledge. Yong-hua Zhai, Ting Zhao, dan Dalam “Human Library: A New Way of Tacit Knowledge Sharing” (2012), Rui-mei Wang mengatakan bahwa pengetahuan terbagi menjadi dua: explicit dan tacit. Explicit knowledge adalah pengetahuan yang mudah diekspresikan dalam bentuk verbal atau tertulis, mungkin untuk dikodifikasi, serta bisa ditransfer secara langsung. Sementara itu, tacit knowledge merupakan pengetahuan yang kompleks dan susah untuk dikodifikasi, diungkapkan, atau dibagikan. Tacit knowledge ditransfer melalui interaksi personal dan sosial yang kaya.

Human Library, menurut Yong-hua Zhai, dkk, menawarkan lingkungan yang nyaman untuk proses pembagian tacit knowledge. Human Library dapat menjadi alat dalam mempromosikan kesadaran akan multikulturalisme dengan cara-cara yang menyenangkan dan santai. Human Library juga dinilai membantu perkembangan keterampilan belajar mandiri melalui bertanya dan berbagi informasi. Singkatnya, “buku manusia" adalah seseorang yang ahli di suatu bidang, mempunyai hobi tertentu, atau pengalaman signifikan. Semua pembaca pun memperoleh kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain.

Di samping itu, Human Library dapat memutus hambatan di masyarakat lewat komunikasi tacit knowledge. Hal ini karena “buku manusia" berasal dari latar belakang agama, sosial, atau etnis yang beragam. Mereka juga mempunyai pengalaman hidup yang menarik. Dengan meminjam “buku manusia", seseorang dapat mencari tahu lebih banyak soal orang dan kelompok sosial yang turut membentuk masyarakat.

Penulis: Nindias Nur Khalika

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id