tirto.id - Jika kamu membuka Kamus Merriam-Webster, coba susuri diksi berawal huruf D. Lalu carilah kata menarik ini: docusoap, gabungan dari dua kata berbeda: documentary dan soap.

Dua kata ini punya akar berbeda. Bagi penikmat tayangan televisi, dokumenter menyiratkan sesuatu yang serius. Ia menyodorkan fakta, seringkali dari hasil kajian ilmiah. Sedangkan soap adalah opera sabun, sinetron, yang kebanyakan busa dan karenanya dianggap tak penting serta seringkali dibikin secara suka-suka.

Ketika digabungkan, Merriam-Webster merujuknya sebagai "serial televisi yang menunjukkan kegiatan beneran kelompok orang, yang ditunjukkan dalam gaya opera sabun." Jadi, docusoap adalah perkawinan antara kegiatan sehari-hari yang nyata dan karenanya punya gagrak dokumenter, tanpa skrip, tapi dikemas dengan gaya drama ala opera sabun.

Dalam The Television Genre Book (2001), istilah docusoap ditaksir muncul pada dekade 1990-an. Dipercaya, pencipta istilah ini adalah para jurnalis yang meledek acara-acara televisi yang seolah-olah “serius seperti film dokumenter tapi dengan kesembronoan ala opera sabun.”

“Apa yang membuat docusoaps berbeda dari para pendahulunya adalah prioritas pada sisi hiburan ketimbang pembahasan isu sosial," demikian penjelasan tentang docusoap dalam buku itu.

Docusoap kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai reality show. Salah satu contoh paling paripurna di Indonesia adalah Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Dalam acara yang pertama kali tayang di Indosiar pada 2003 ini, para kontestan dikarantina dalam sebuah asrama. Para kontestan disuguhkan untuk saling berinteraksi. Belajar menari, menyanyi, juga akting. Karena baru kenal, interaksi mereka menghasilkan ragam reaksi. Ada pertikaian. Ada pula yang jatuh cinta.

Putu Sutha Natawijaya, peserta AFI 3, pernah diwawancara oleh VICE Indonesia dan mengisahkan kesan terhadap ajang yang membesarkan namanya ini. Pria asal Bali ini menyebut apa yang ditampilkan di acara Diary AFI itu sebagai pertunjukan belaka meski berembel-embel reality.

“Anjir, fake banget itu, mah. Karena kadang kami butuh drama untuk bikin rating naik, kadang itu dibuat-buat,” ujarnya.

Diakui atau tidak, drama di AFI punya andil mengantarkan acara ini jadi laris manis. Pada musim kedua, AFI disebut-sebut meraih rating 19 dan share 51 persen. Acara ini melahirkan idola-idola baru yang tidak tumbuh besar dalam rahim industri hiburan di Jakarta. Para kontestan yang menapak jalan ketenaran ini ialah orang biasa dengan latar belakang biasa pula: pelajar baru lulus SMA, mahasiswa, hingga penyanyi kafe.

Karena latar belakang biasa itu pula, banyak orang yang merasa punya kesamaan dan keterikatan. Perasaan itu yang kemudian melahirkan empati, yang pada akhirnya melahirkan dukungan—baik mengirimkan pesan pendek hingga mendatangi asrama tempat kontestan AFI dikarantina di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Keterikatan penggemar dan idola ini wajar terjadi. Hampir seluruh gerak-gerik peserta AFI ditayangkan di Indosiar. Dari bangun pagi, olahraga, sarapan, hingga ikut kelas pembekalan—segala momen penting itu nyaris tak luput dalam sorotan kamera. Indosiar menyiagakan antara 15-20 kru untuk syuting, editing, dan menyiarkan kegiatan para kontestan. Mereka dibekali empat kamera operasional, delapan kamera tertutup, dan sejumlah kamera tersembunyi.

Artikel Gatra pada 2004 menyebut acara AFI melahirkan para penggemar garis keras. Mereka tidak rela idolanya tersingkir di babak eliminasi. Banyak penggemar malah merasa kontestan AFI adalah bagian dari keluarga. Bahkan ada pula seorang ibu hamil dari Cilacap, Jawa Tengah, memaksakan diri datang ke asrama karena ngidam ingin bertemu dengan kontestan AFI 2.

Dukungan ini adalah apa yang disebut S. Shyam Sundar sebagai hasil dari perubahan cara pemirsa menonton televisi. Menurut pengajar komunikasi sekaligus pendiri Media Effect Research Laboratory ini, acara reality show seperti Indonesian Idol mengenalkan apa yang disebut sebagai audience interactivity—interaksi dengan penonton.

“Di masa lalu, acara televisi hanya membuat kita duduk santai menonton acara dengan skrip, acara hiburan yang pasif,” tulis Shyam.

Berkebalikan dari acara lawas itu, American Idol, juga AFI, membuat pemirsa bisa ikut menentukan nasib para karakter. Kalau kamu mau idolamu tetap ada di televisi, maka kirimlah dukungan dengan cara menelepon dan SMS. Kalau idolamu tersingkir karena kalah banyak jumlah SMS, ya itu salahmu. Kira-kira begitu yang terjadi pada penonton yang rela menghamburkan pulsa untuk mengirim pesan singkat.

Namun, apa yang sebenarnya membuat orang tertarik untuk menonton reality show?

Emosimu adalah Tambang Uang

Jawabannya bisa amat beragam. Salah satunya, yang dikemukakan oleh Michael Hershman Shitrit dan Jonathan Cohen dari Universitas Haifa, adalah empati. Penonton bisa ikut merasakan apa yang dirasakan para kontestan: kesedihan, kemarahan, kekecewaan.

Hal senada diungkapkan oleh Katherine Meizel dalam “Making the Dream a Reality (Show): The Celebration of Failure in American Idol” (2009). Menurutnya, cuplikan-cuplikan klip lucu orang yang ikut audisi Idol adalah perayaan kegagalan yang dijadikan bahan tertawaan—semua orang hampir pasti pernah mengalami hal serupa.

Contoh paling konkret adalah William Hung, peserta Idol yang ditolak, dihina serendah-rendahnya, juga ditertawakan orang seluruh dunia. Nyatanya ia malah terkenal berkat sifat polosnya itu.

Di Indonesia, banyak cuplikan serupa muncul dan jadi favorit para penonton. Kisah serupa Hung, misalnya, terjadi pada M. Ridho, seorang penjual roti yang ikut Indonesian Idol dan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, “Ku Ingin Lama Pacaran di Sini”. Ia gagal lolos, ditertawakan juri dan jutaan orang Indonesia. Namun, karena audisi yang memantik tawa itu, ia jadi terkenal, bahkan lagunya dibeli oleh Ahmad Dhani seharga Rp5 juta.

Karena itu pula apa yang dilakukan oleh Hung, tulis Meizel, adalah bentuk ambisi buta dan keyakinan buta terhadap apa yang disebut American dream. Semua penonton pada akhirnya tahu bahwa audisi Hung yang tayang di televisi adalah pertunjukan yang sudah diatur, tapi penonton tak peduli. Banyak orang akhirnya mengelukan Hung, juga kontestan lucu di Idol lain. Sebabnya adalah empati.

“Jadi itu bisa jadi jawaban dari pertanyaan kenapa ada orang yang sudah pasti gagal dan dipermalukan, mau-maunya ikut audisi di antara ratusan ribu peserta lain. Ini tentang menjual mimpi. Perkara sukses atau gagal, itu soal lain. Ini tentang ambisi dan kerja keras ketimbang bakat besar, yang kemudian bisa menginspirasi banyak orang,” tulis Meizel.

Jawaban lain yang bisa disodorkan: reality show membuat orang bermimpi bisa jadi terkenal.

AFI membuktikan bahwa orang-orang biasa bisa berkarier di industri hiburan dan wajahnya nampang di mana-mana. Dari majalah, baliho, hingga jadi bintang iklan. Mimpi itu juga bisa makin besar karena tak hanya orang berbakat yang bisa terkenal. Di industri televisi, termasuk reality show, seseorang bisa terkenal dengan cara konyol.

Dari sisi psikologi, ada temuan yang relevan dari Steven Reiss dan James Wiltz. Dalam makalah “Why People Watch Reality TV” (2004), dua psikolog dari Ohio State University itu menulis pemirsa cenderung memilih pertunjukan televisi yang berisi “nilai-nilai hakiki yang mereka anut, yang tentu saja berbeda-beda antar-individu.”

Dari hasil survei terhadap 239 orang dewasa, Reiss dan Wiltz menyodorkan hasil penelitian bahwa orang-orang yang suka menonton reality show adalah orang-orang yang berorientasi pada status; tipikal orang yang merasa lebih penting ketimbang orang lain.

“Semakin orang itu berorientasi pada status, lebih besar kemungkinan mereka menonton reality show dan menyukainya,” tulis mereka.

Selain itu, penonton reality show biasanya orang yang termotivasi oleh perasaan balas dendam. Hasrat balas dendam ini, tulis Reis, dekat dengan orang-orang yang menyukai kompetisi. Ini juga bisa menjelaskan bagaimana para pendukung kontestan di Idol atau AFI atau ajang pencarian bakat lain bisa turut berkompetisi sebagaimana idolanya.

“Sedangkan orang yang menghindari konflik, kemarahan, dan kompetisi, biasanya menghindari nonton reality show karena pertunjukan itu sering menampilkan kompetisi dan konflik antar orang,” tambahnya.

Namun, Reiss dan Wiltz memberikan peringatan: hati-hati dalam menginterpretasikan hasil studi ini.

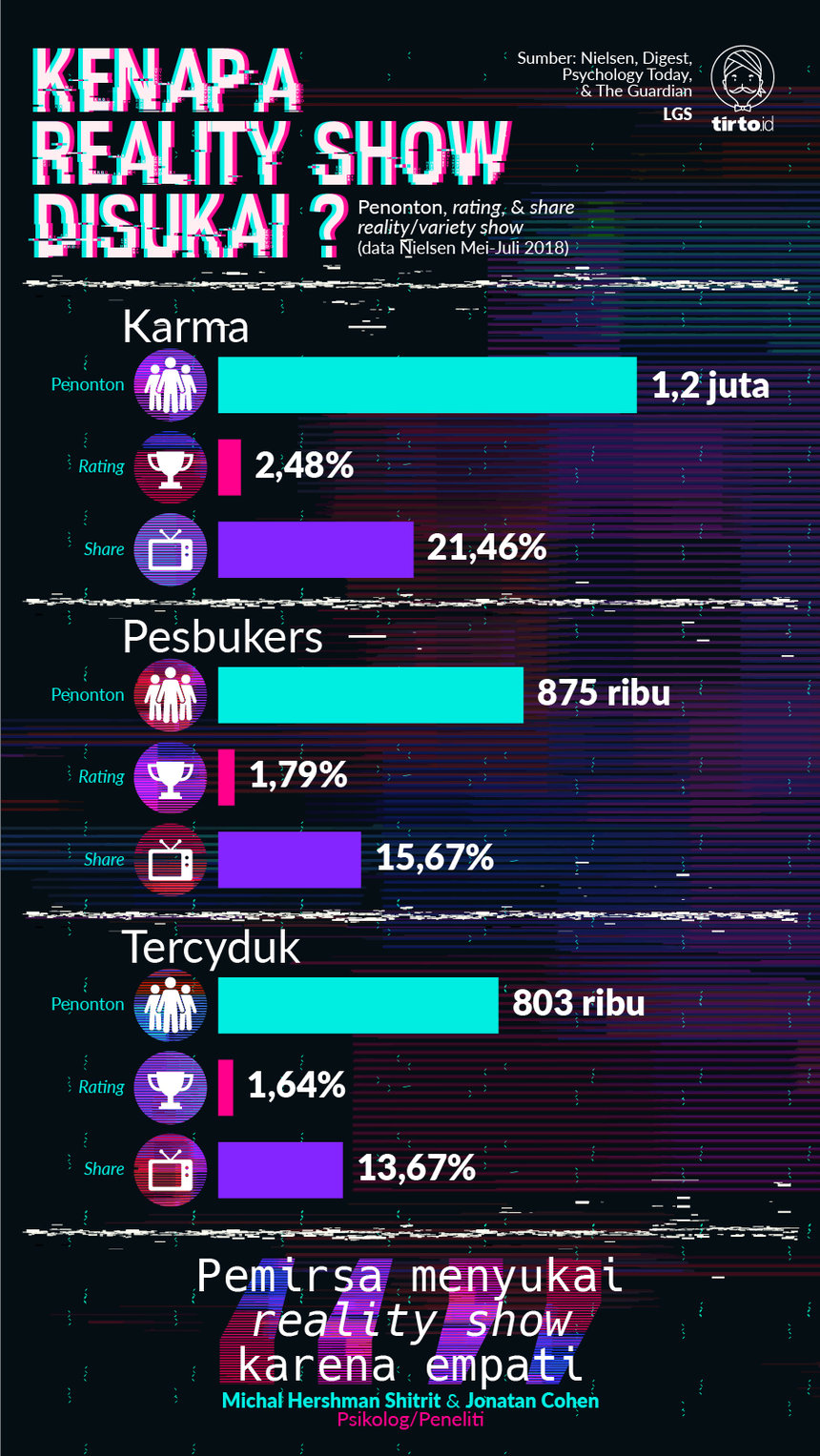

Ada ragam reality show, tulis mereka. Ada yang berformat kompetisi —seperti yang diteliti oleh dua orang akademisi itu. Ada juga yang formatnya romansa (misalnya di Indonesia: Katakan Cinta atau Tercyduk), drama (Uang Kaget), pendidikan dan sejarah (Pawn Stars dan Outback House), hingga kehidupan selebritas seperti The Osbournes atau Keeping Up with the Kardashians. Dalam artikel pendek di Psychology Today, Reiss dan Wiltz memberikan sebuah kesimpulan singkat tapi penting.

“Pesan moral dari reality show adalah orang biasa itu bisa menjelma jadi orang yang amat penting dan ditonton jutaan orang. Dan apa yang dirasakan oleh para penonton itu adalah mungkin orang biasa itu mungkin yang jadi selebritas di masa depan.”

Editor: Fahri Salam